扁平化、開放、創(chuàng)新精神、自由、結(jié)果導(dǎo)向,這些都是當代中國互聯(lián)網(wǎng)公司最標榜的價值。據(jù)說,互聯(lián)網(wǎng)是最為開放、也最為公平的行業(yè)。這個行業(yè)是建立在真正的個人主義基礎(chǔ)上的。只要個人有天賦、懂行業(yè)、會努力,一定會得到回報。也只有在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),個人價值和商業(yè)目標得到了完美的融合。努力工作為公司創(chuàng)造價值,同時也是為自己創(chuàng)造價值。因為個人的能力與貢獻,遲早會得到兌現(xiàn),不管是在這里、或是跳槽換家公司、還是自己開張創(chuàng)業(yè)。

這樣的價值觀、信念和實踐,可以稱之為互聯(lián)網(wǎng)公司的文化。在騰訊、阿里巴巴或者今日頭條,這種互聯(lián)網(wǎng)公司文化都發(fā)揮著神奇的作用:管理者倚重它、員工們相信它。個人的目標和公司的利益神奇地聯(lián)合了起來。在與互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者的對談中,很多人向我抱怨項目、抱怨領(lǐng)導(dǎo)、甚至抱怨公司,卻很少人否定這樣的公司文化。即使是最討厭加班的人,多少也愿意承認,至少這是個公平的文化。

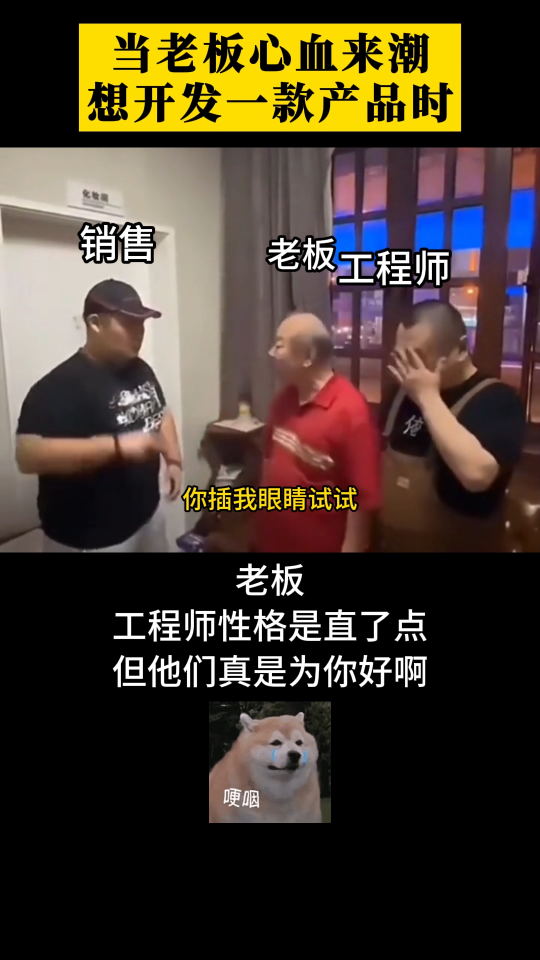

然而,這個事實或許讓有些互聯(lián)網(wǎng)人感到驚奇:這樣的公司文化完全不是什么新鮮事物,管理學(xué)和社會學(xué)對公司文化的關(guān)注與討論也已經(jīng)持續(xù)了幾十年。1980s年代,Kunda走進美國一家知名的科技公司Tech,隨即被這家公司類似的公司文化所吸引,就此展開了他的研究。當時還沒有互聯(lián)網(wǎng),科技公司的產(chǎn)品還都已硬件為主,所以當時這種公司文化被稱為“工程師文化”(Engineering Culture)。

公司文化:控制還是解放?

公司文化是管理學(xué)理論在1960-1980s發(fā)展的成果。在19世紀,工廠的管理主要是靠工頭的直接監(jiān)督。當辦公室工作和大型企業(yè)出現(xiàn)之后,科層制也隨之建立。這種管理方法是所謂的泰勒制和科學(xué)管理的延續(xù)。使用科層制的管理模式來管理和監(jiān)督、獎勵或處罰員工,本質(zhì)上依靠的是經(jīng)濟權(quán)力:給予、增加或減少,甚至最終開除、取消報酬。這種控制方法,我們可以稱為功利型控制。

然而到了1980s年代,科層制的保守、跨部門合作的低效、特別是對創(chuàng)新的阻礙等問題逐漸凸顯。顯然,對于那些特別重視平等與創(chuàng)新的新型科技公司來說,功利型控制尤其缺乏效率。科技公司的工程師們在勞動力市場上顯然是占有優(yōu)勢地位的群體。收入上的談判對于他們的影響有限,想通過一點點工資的差別來影響他們的效率顯然效果有限。這時,管理學(xué)開始訴諸于員工們在工作場所的體驗、想法和感受。正如Tech內(nèi)部的一位培訓(xùn)時所說:

你不能強迫他們做任何事。一定要他們自己想要做。所以你必須通過文化來影響他們。關(guān)鍵是他們被教育了,同時還沒意識到。

這種新的激勵員工的辦法關(guān)注他們的主觀想法和工作體驗,促進他們獲得一種獻身于工作的奉獻感、對于公司的遠大目標的強烈認同、來自于工作本身的滿足感。于是,一種新的控制員工的方式出現(xiàn)了。因為這種方法關(guān)注觀念與感受,更多地讓員工去思考他們應(yīng)該如何取得職業(yè)成就,所以被稱為規(guī)范型控制。

當然,員工并不是提線木偶。規(guī)范型控制在激勵員工主動認同公司的目標、主動為工作獻身的同時,必須要為員工提供相應(yīng)的回報。為了籠絡(luò)這些擁有知識、技能和創(chuàng)造力的員工,企業(yè)采取了穩(wěn)定和長期雇傭、更多的內(nèi)部勞動力市場和培訓(xùn)機會、個人職業(yè)生涯管理、去中心化和參與性的決策制定、工作再設(shè)計等各種手段,讓員工感到更安全、工作體驗更自由、職業(yè)更富于價值。

就這樣,學(xué)術(shù)界也產(chǎn)生了爭論。以公司文化為代表的規(guī)范型控制到底是好還是壞呢?支持者認為,這樣的管理模式主要出現(xiàn)在工程師等專業(yè)人士身上,他們可以在這樣的企業(yè)發(fā)揮創(chuàng)造性、實現(xiàn)自己的價值,最終蘊含了解放的潛力。反對者顯然認為,這不過是資本對勞動者的另一種操縱,這不過是資本暴政的另一種工具而已。

探索公司文化:進入Tech公司

Tech公司是一家擁有30年歷史、在美國有5萬名雇員的科技工作。這家工作最為知名的政策,就是對其正式員工的“不解雇政策”(no-layoff policy)。作為一家歷史悠久的科技公司,Tech以其工程師文化而知名。公司內(nèi)最著名的口號是,這里過的是“戰(zhàn)壕里的生活”。公司對于工程師文化是如此定義的:

努力工作,有野心并承擔相應(yīng)的責(zé)任,一個復(fù)雜的甚至讓人困惑的組織架構(gòu),去中心化的、自下而上的決策過程,很大程度上容納不同意見和觀點交鋒,一種普遍的工作穩(wěn)定感,對于產(chǎn)品的內(nèi)在價值的信仰。

Tech的公司結(jié)構(gòu)確實很復(fù)雜,他們采取一種矩陣式的結(jié)構(gòu),縱向的聯(lián)系比較松散,很多工程師被不同的橫向項目組織起來。這種松散的結(jié)構(gòu)是為了激發(fā)工程師們的創(chuàng)意。但是松散的控制持續(xù)體現(xiàn)著公司控制和工程師自主發(fā)揮創(chuàng)意之間的張力。在這樣的結(jié)構(gòu)下,工程師們把他們的工作過程描繪成“含糊的、去中心化的、混亂的、有野心的、被控制的無政府主義”,“Tech從來沒有鼓勵過穩(wěn)定的小組”。

當然,這樣的政策主要針對的是公司的工程師以及管理人員。Tech公司內(nèi)部也有核心與邊緣員工的區(qū)分。除了核心的工程師與管理人員,還有處于半邊緣的各種行政與后勤員工,以及完全不被公司文化所感染的臨時工。只有在對比中我們才能更加確認,公司文化對于核心員工、特別是工程師們的影響既非常真實、又處于不斷的相互影響之中。

公司文化:公司官方意識形態(tài)的內(nèi)涵

從很多方面來看,都可以發(fā)現(xiàn)Tech的工程師文化和今天中國的互聯(lián)網(wǎng)公司文化有很多相似之處。然而,公司文化當然不是憑空產(chǎn)生、也不會自動傳遞。特定的公司文化的表述,需要在公司內(nèi)部不斷地被重復(fù),不斷地對員工再教育,才能逐漸流行起來、被員工熟悉和接受、最終對公司產(chǎn)生影響。公司的文化就像是一家公司的官方意識形態(tài)。所以,Kunda首先仔細探究了公司的官方意識形態(tài)是在哪里、又如何傳播的。

解讀公司文化的第一種聲音當然是管理者的聲音,這既包括官方的宣傳物,也包括高層管理者的日常活動與發(fā)言等等。這些來自Tech管理層的聲音表示,公司的基本特征是非正式和信任。公司員工的基本特征是成熟和自我管理。公司的最終目標是誠信、利潤、客戶。值得注意的是,利潤不僅僅是經(jīng)濟上的目標,而且也有其道德價值。其實阿里巴巴的管理層也曾多次提到過,利潤是一家公司社會價值的體現(xiàn)。一家公司如果不能實現(xiàn)利潤,那在某種程度上說明了,社會其實不需要這家公司。反之,利潤也是公司對社會有貢獻的衡量標準之一。

在公司內(nèi)部,Tech宣稱是一家以人為導(dǎo)向的公司。對于員工來說,Tech文化的核心原則是自由與自律的平衡,所以最佳的員工素質(zhì)是自律和正確的態(tài)度。在這樣的指導(dǎo)精神下,理想的員工要具有創(chuàng)意、敢為人先、努力、愿意奉獻。在管理層看來,個人成長的標志是不斷增長的自律能力、渴望成功的態(tài)度、在乎并忠于公司。最終,真正為工作投入的人是可以享受工作帶來的樂趣以及自豪感的。

除了領(lǐng)導(dǎo)層以外,Tech公司內(nèi)部也有一些所謂的管理和組織專家,他們也參與解讀公司的文化。這些專家對于公司文化的描述顯得缺乏激情,帶有更多科學(xué)研究的氣息。在專家們所提供的公司文化讀本里,除了對于公司文化的描述,還提供了貌似實用的如何融入公司環(huán)境的建議。在專家口中,公司文化的正面要素和潛在負面影響都得到了展現(xiàn)。當員工們在為個人奮斗和職業(yè)發(fā)展所狂熱時,這些聲音適度地提醒他們,注意潛在的那些風(fēng)險:感到被榨干、工作上的失敗、缺乏資金支持、失去職業(yè)聲譽等。

最終,公司以外的學(xué)術(shù)研究、管理學(xué)媒體、媒體記者都在關(guān)注Tech這家影響力巨大的科技公司。在這些外部的觀察者眼中,Tech顯然遭受著這種帶有無政府主義色彩的扁平管理的痛楚,但是同時也因此收獲了員工的高度忠誠和使命感。Tech中的員工的自我與公司幾乎是沒有邊界的。

總之,無論是來自高層、精心設(shè)計的聲音,還是來自內(nèi)部的專家與外部媒體、顯然也經(jīng)過篩選的信息,Tech的公司文化最終呈現(xiàn)出了這樣的畫面:一個類似于家的比喻,公司的盈利作為原則和個人成長聯(lián)系了起來。文化,而不是公司的等級結(jié)構(gòu),是公司的關(guān)鍵。這樣一家非正式的、充滿彈性的公司,內(nèi)化的員工自律是勞動控制的核心手段。

從宣傳到實現(xiàn):公司內(nèi)的文化儀式

在中國的互聯(lián)網(wǎng)公司內(nèi)部,顯然我們也能觀察到類似的公司文化宣傳策略:企業(yè)精神的官方介紹、高層演講、內(nèi)部文件、媒體報道以及一些學(xué)術(shù)研究支持。正如Kunda所說,文化本身也是被精心設(shè)計建造的(the culture is something to be engineered)。

但是問題的關(guān)鍵并不是如何設(shè)計和宣傳公司文化。關(guān)鍵是如何讓員工同意并內(nèi)化公司文化的理念與要求。Kunda認為,企業(yè)內(nèi)部的很多活動其實如同宗教中的儀式一般。這些具有儀式感的行為讓員工不斷地感知企業(yè)對每個成員的要求,并在這個過程中學(xué)習(xí)如何融入企業(yè)、認可并在文化的指導(dǎo)下工作。

第一種儀式是高層自上而下的表演,例如公開的演講、非正式的員工聚會等。或許很多員工沒有意識到,這樣的活動其實更多地是一種教育的過程。一些關(guān)于公司文化與價值的東西被管理團隊反復(fù)呈現(xiàn),而員工們在這樣的場合中通過鼓掌、點頭、記筆記、提問和評論來學(xué)習(xí)公司文化的論述,學(xué)習(xí)哪些東西在公司文化中是有價值的、哪些是可以開玩笑的、哪些是會被反駁甚至徹底否定的。

第二種方式更為很多中國互聯(lián)網(wǎng)員工所熟悉,那就是公司內(nèi)部的各種工作坊,尤其是新入職時的訓(xùn)練營。入職訓(xùn)練營是集中學(xué)習(xí)公司的文化和內(nèi)部語言的地方。合群的表達方式與態(tài)度被訓(xùn)練了出來。即使員工并非真心同意,也會去學(xué)習(xí)不公開冒犯。

最終,Kunda發(fā)現(xiàn),關(guān)于公司文化的論述會滲透到日常的工作會議與小組討論中。在實際的工作會議中,工程師們主要討論工作內(nèi)容,并不會直接面對公司文化。但是因為員工們每天沉浸在公司文化的論述中、對公司文化的話語非常熟悉時,他們會在工作討論中引用公司文化的精神來支持自己的項目,同時避免不符合文化的論述,以防止爭論中暴露弱點。

就這樣,公司文化似乎變成了一種去中心化的權(quán)力。所有人都了解它,每個人都談?wù)撍瑳]有人愿意公開違背它。但是這顯然只是表面的真相。在公司的管理者們花費了如此多的精力,想要通過公司文化來激勵員工主動獻身于工作時,最后關(guān)鍵的問題是,員工們到底是怎么想的,又到底是怎么做的?

個人與組織:在工作狂或“被榨干”的邊緣

不管是Tech公司文化里,還是在中國很多互聯(lián)網(wǎng)公司的價值觀中,員工要把工作當作個人事業(yè)來奮斗。個人成長和公司利潤沒有沖突,恰恰相反,個人成長的證明就是能為公司創(chuàng)造多少價值。公司又會提供既公平、又蘊藏各種資源的平臺,所以個人的價值,完全體現(xiàn)在自律與獻身工作之中。

在這樣的企業(yè)里,員工到底如何自處?

顯然,很少有人可以真正做到把自己全部奉獻給工作。在科技公司Tech里,工程師和經(jīng)理們發(fā)展了三種策略來應(yīng)對公司文化的極端要求。一是劃定時間和社交關(guān)系上的邊界。時間上的邊界就是區(qū)分工作和家庭的時間。在非工作時間內(nèi),盡一切努力不到工作場所、不被工作事務(wù)打擾、也不思考工作問題。社交關(guān)系上的邊界是區(qū)分工作伙伴和私人朋友。在非工作的時間,不去接觸工作伙伴。而如果和同事交上了朋友,就定下清楚的規(guī)則,下班以后絕不談工作。

第二種策略是認知上與公司文化的疏離。有些工程師會表示他們其實足夠聰明,看穿了公司文化不過是騙他們努力工作的詭計。有些則是表示,自己寧愿不合群、也不愿意容易公司文化。還有一些人則是對所謂的公司文化的特殊性嗤之以鼻,強調(diào)其實每個企業(yè)的工作都一樣。無論哪種態(tài)度,都使個人在認知上遠離了對公司文化的認同。

第三種策略是情感上疏離公司文化。有些工程師強調(diào),作為文化也不過只是做成工作的工具與手段,文化本身對于自己沒有價值。這樣,公司文化就不是個人化的,與個人的自我定位和自我認識是沒有關(guān)系的。還有些員工則是強調(diào),其實所有公司文化這些把戲,就像是演戲,只要能達成目標,就在公司里配合演出這些關(guān)于價值和文化的戲就好了。

熟練掌握這些技巧的人,就能在Tech公司內(nèi)游刃有余,至少可以保留一定的家庭與個人的空間。然而,失敗的員工們就面臨“感覺被榨干”的風(fēng)險。他們過度地擁抱所謂的公司文化,把自我完全奉獻給公司,但是最終卻沒有得到期待的功成名就。結(jié)果往往是工作與生活的雙重失敗:在工作上持續(xù)失敗,再也不會得到重要的機會;在生活中遭遇酗酒、精神疾病、離婚甚至是自殺等問題。

當代互聯(lián)網(wǎng):一個更危險的游戲

一家30年前的美國科技公司,一切都與當代中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都如此相似。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),人人都可以是創(chuàng)業(yè)者的精神如此深入人心,一個公平的市場上個人自由競爭的規(guī)則獲得了極高的道德價值。不同的是,當年的工程師們所能采用的策略,今天似乎都不太生效了:新技術(shù)讓工作與生活的界限更加模糊,長時間的工作讓個人沒有逃離的可能,更多的內(nèi)部競爭也不再給不合群的人機會。所以,在我們這個時代,反思工程師文化尤其有現(xiàn)實意義。

所謂的公司文化也并不全是操縱人心的把戲。至少在1980s年代,這樣的話語還代表一種相對公平的交換關(guān)系。這些核心員工們的忠誠交換相對穩(wěn)定的雇傭關(guān)系,員工的努力與奉獻交換金錢上的回報和工作中的成就感、發(fā)揮創(chuàng)造力的機會。如今,更加市場化、更加非正式的雇傭關(guān)系已經(jīng)打破了這種交換。那么當我們今天再談企業(yè)文化,我們到底在談些什么呢?在今天這場雇傭游戲里,誰的籌碼多了,誰的籌碼少了?誰收獲了更多,又是誰更危險了呢?

-

工程師

+關(guān)注

關(guān)注

59文章

1590瀏覽量

69456

發(fā)布評論請先 登錄

硬件工程師看了只會找個角落默默哭泣#硬件工程師 #MDD #MDD辰達半導(dǎo)體 #產(chǎn)品經(jīng)理 #軟件工程師

硬件系統(tǒng)工程師寶典—完整版

硬件工程師的終極幻想:焊板子焊上人生巔峰!#半導(dǎo)體器件 #硬件工程師 #MDD辰達半導(dǎo)體

不同時期的硬件工程師,最怕發(fā)生的事 #電子工程師 #硬件工程師 #內(nèi)容過于真實 #YXC晶振 #揚興科技

FPGA算法工程師、邏輯工程師、原型驗證工程師有什么區(qū)別?

你還相信工程師文化嗎

你還相信工程師文化嗎

評論