9月27日消息,今天網易科技《5G·未來沙龍》在網易北京研發中心舉行,在圓桌討論環節上,現場嘉賓就5G未來面臨的挑戰、技術領先的關鍵點、未來存在的行業機會等熱門話題進行了討論。

參與圓桌討論的嘉賓包括OPPO 5G專家沈嘉、紫光展銳消費電子產品規劃部部長鐘寶星、360公司安全研究院高級研究員、技術總監黃琳、觀界科技CEO劉天成以及九合創投高級投資經理、九合創投5G領域研究員王曉妍。

圖中從左至右依次為主持人網易科技高級內容主管張楠、九合創投高級投資經理、九合創投5G領域研究員王曉妍、觀界科技CEO劉天成、OPPO 5G專家沈嘉、紫光展銳消費電子產品規劃部部長鐘寶星、360公司安全研究院高級研究員、技術總監黃琳

一、5G時代最大的受益者是誰?

觀界科技劉天成表示,“4G出現的時候大家都不會知道直播、短視頻會成為最大贏家。5G時代我最看好的遠程醫療,原因是因為它重要且緊急。在產業端,醫療和教育都是存在著機會的。”

九合創投王曉妍則表示,目前5G落地應用主要還是移動、手機這些消費互聯網端的落地,對于產業端的爆發還需要技術一步步進步和發展,目前來看在智慧電網、金融低時延的應用在未來都存在著機會。

OPPO 5G專家沈嘉則有一些不同觀點,在他看來明年也好,未來一兩年也好,現有的業務能流暢使用就很好了,比如像素更高,實時速率更好,減少卡頓,把整體的水平先提升上去,并不一定馬上就會有什么新的應用出現。“我認為第一輪的爆發其實就是現有業務感受體驗的提升;第二輪可能才是出現新的應用,比如更高清的短視頻和直播、AR、VR、智慧家庭等方向都有可能在第二輪爆發。”

紫光展銳鐘寶星則認為,任何應用要起來都有個過程,也就是要考慮短板的問題,讓所有民眾感受到5G時代是有延遲的,5G設備要普及到一定程度之后,才能讓所有人體驗真正的5G。“手機的處理能力越來越強,一些小眾的應用,云游,未來可能會有更大的市場。”

360黃琳也表示,很難預測未來5G的最大受益者是誰。“我們一開始會知道推薦性的視頻內容會出來,但不知道會是抖音。現在5G的模組也沒有成熟,有很多商家卻開始為了5G而5G,其實這種是看不到明顯的收益的,只有5G模組真正成熟后才能看到真正的受益者是誰。”

二、5G時代中國的機會在哪?

王曉妍談到,5G肯定是下一個革命的制高點,每個國家都在卯足力氣搶占先機,相對來說中國是存在機會的。“中國的5G技術是全球領先的,我們這套標準未來也可以向日本、歐洲面向全球進行售賣;其次是中國是全球最大的單一市場,我們龐大的市場規模、豐富的應用場景,其實就是我們的機會,未來5G的機會是在中國這邊的。”

劉天成則表示,中國之前主要是靠政策紅利、人口紅利來發展,現階段對于中國來說則是個更大機會。“因為很多領域都是重新開始的,鹿死誰手還不一定。不論是5G還是其他的全新的東西,可以從零開始,從負數開始重新比拼,這對于中國來說就是機會。”

沈嘉談到,移動通信給中國帶來的機會是從3G末期、4G就開始了。在他看來,從網絡規模上中國現在是絕對的世界領先,全球50%的4G基站都在中國。 其次是在技術研發上,原來中國在芯片上存在著短板,現在這些方面已經出現公司在迎頭趕上。

“中國有一個非常龐大的市場,更有一群愛玩、喜歡新鮮事物的中國人,這是非常適合IT發展的市場;二是中國的體制,國外的運營商是完全從經濟利益上考慮的,中國則有政府出現管控提速降費,拉動后面的信息化業務共同發展;三是美國跳進了毫米波坑里,大量研發放在這個里面,我們則避開了這個路線。” 沈嘉說。

鐘寶星則從芯片角度講5G會給中國帶來什么機會。“2G時代全球經濟中心就是在歐美,那個時候諾基亞、摩托羅拉多么的輝煌,但到了3G時代開始,你能看到中國已經在慢慢趕上了。從芯片角度,比如5G時代SOC的7納米工藝,我們明年可能就會量產,這是在全球領先的科技。”

黃琳最后總結,中國在5G時代無疑處于領跑的位置。“但大家不要飄起來,踏踏實實做好產業升級,讓5G把其他產業都帶動起來才是更有價值。”

-

芯片

+關注

關注

460文章

52529瀏覽量

441342 -

5G

+關注

關注

1360文章

48819瀏覽量

574078 -

智慧電網

+關注

關注

0文章

52瀏覽量

8127

發布評論請先 登錄

5G x應用:誰需要?怎么選?

熱門5G路由器參數對比,華為智選Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75

5G 時代,TNC 連接器標準如何升級?

5G 時代下,TNC 插頭型號的創新變革之路

CHA3218-99F低噪聲放大器適合5G通信嗎?

5G 時代 TNC 插頭的創新變革與發展

華為亮相中國5G發展大會并發表主題演講

5G 時代下 IPv6 的關鍵支撐作用與發展前景

華為5g技術介紹 華為5g技術的優勢

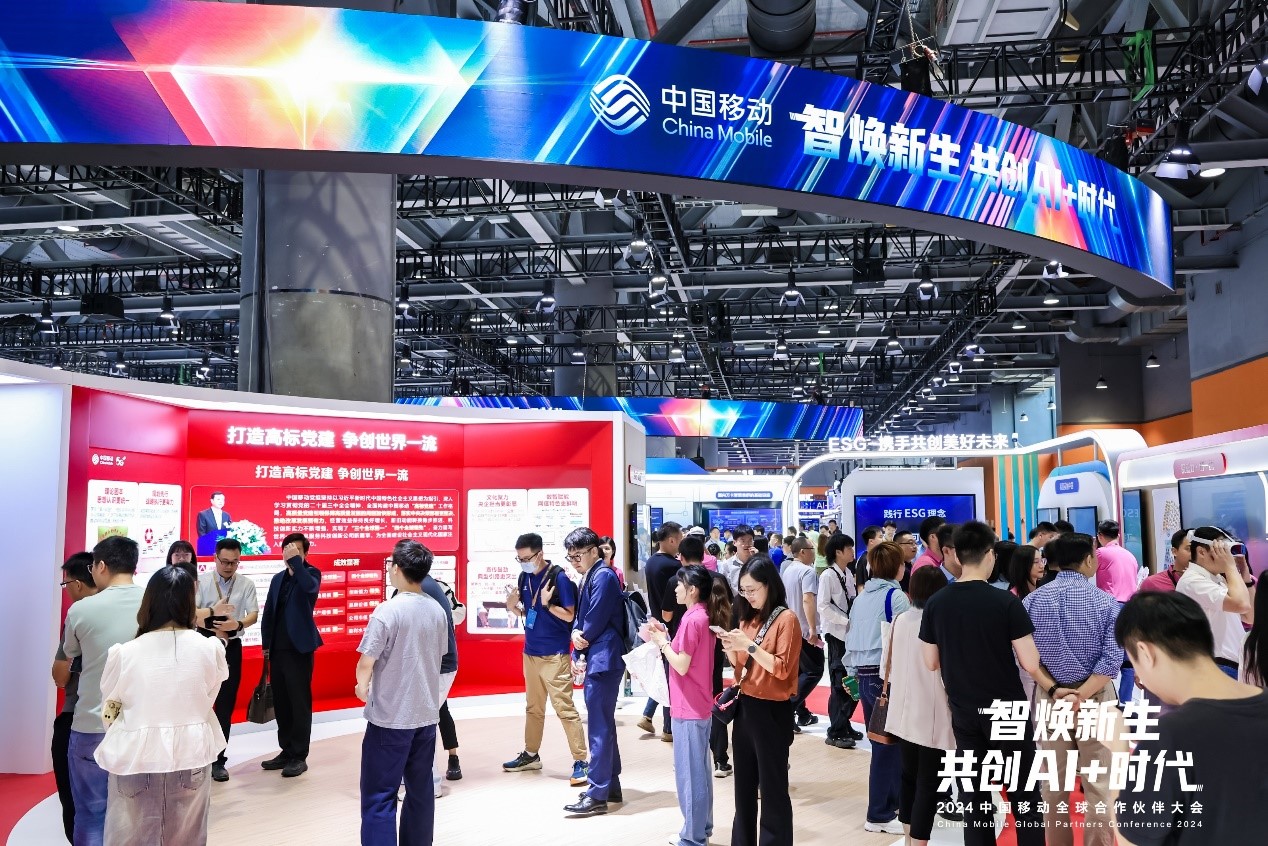

共創AI+時代 廣和通攜5G AIoT解決方案智赴2024中國移動全球合作伙伴大會

共創AI+時代 | 廣和通攜5G AIoT解決方案智赴2024中國移動全球合作伙伴大會

IP地址與5G時代的萬物互聯

封裝技術在5G時代的創新與應用

5G時代最大的受益者是誰?5G時代中國的機會在哪?

5G時代最大的受益者是誰?5G時代中國的機會在哪?

評論