2019年,在上海國際會展中心舉行的第21屆中國國際工業博覽會上,“FAST用大芯數、超穩定、彎曲可動光纜”榮獲新材料專業獎。可動光纜究竟是什么,為什么能夠獲此殊榮?它與傳統意義上的光纖又有著怎樣的關系呢?

光纖、光纜的基礎知識

光纖的全稱為光導纖維,是一種用玻璃或塑料制成的纖維絲,可作為光傳導工具。光能夠在光纖中長距離傳播,主要是因為光在其中發生了全反射現象。

全反射現象是指光從光密介質射入光疏介質的時候,如果入射角增大至臨界角時,光就不會射出,而是反射回來繼續在光密介質中傳播。

▲光纖傳傳導示意圖

從理論上來說,只需要一根獨立的玻璃絲就能夠實現光纖的作用。相對于玻璃絲而言,外面的空氣就是光疏介質,滿足發生光的全反射的前提條件。

但是,在實際的工業生產中,為了確保光纖的光傳導效果和安全性,它的結構會更復雜,由最內層的玻璃芯和外面一層折射率較低的包層,共同構建出能夠發生光的全反射的基本環境。最外面還有一層薄薄的塑料外套,主要起保護作用。

光纖其實很細,根據功能的不同,中間玻璃芯的直徑在幾微米至二百微米左右。要知道,頭發的直徑一般也就60~70微米。

日常生活中,人們往往會把光纖和光纜混淆在一起,其實兩者之間是有差別的。光纖即便有保護層也依然十分脆弱。

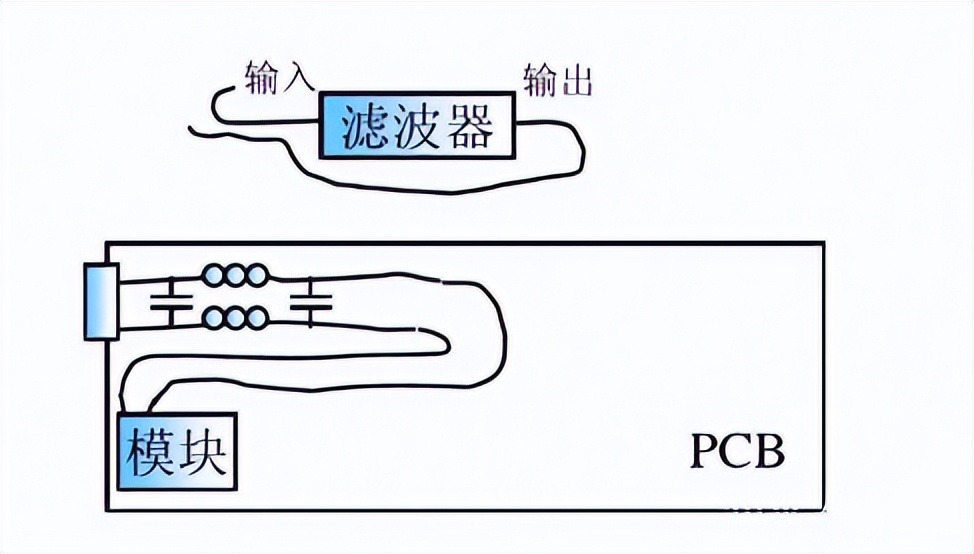

為了確保它的安全,在實際應用的過程中,要在光纖外面加上各種包層,以預防水、火、電擊等外部環境的干擾,而將光纖外面的這些包層都加在一起后形成的是光纜。一般而言,光纜從外到內的結構模式為:纜皮、芳綸絲、緩沖層和光纖。

高琨與光纖通訊

光纖能夠以極小的能量損失,長距離傳導光。它的原料成本也十分便宜,這些優勢讓光纖成為一種非常重要的信息傳輸通道。將信息疊加到光信號上,通過光纖傳輸出去,可以確保信號的高保真。

說到利用光纖進行信息傳輸,不得不提及一個重要的人物,他是2009年諾貝爾物理學獎的獲得者,被稱為“光纖通訊之父”的華人科學家——高琨。

1957年,高錕開始從事光導纖維在通訊領域運用的研究;

1964年,高錕提出在電話網絡中以光代替電流,以玻璃纖維代替導線的構想;

1966年,高錕發表了題為《光頻率介質纖維表面波導》的論文,開創性地提出光導纖維在通信上應用的基本原理,描述了長程及高信息量光通信所需絕緣性纖維的結構和材料特性。

這個理論剛剛提出時,曾被一些人批評為“癡人說夢”。在高錕的不懈努力下,1971年,世界上第一條1千米長的光纖成功問世,第一個光纖通訊系統于1981年啟用。此后,光纖通訊技術發展迅速,人類通訊的新時代也隨之到來。

48芯的超穩定、彎曲可動光纜

可動光纜被稱為“中國天眼”的視神經,在“中國天眼”的使用過程中,它的信號接收設備需要根據觀測的需要不斷改變位置,而接收設備接收到的信號,是通過光纜傳輸到地面數據處理系統的。

接收設備的位置不停變化,意味著光纜的長度要不斷改變,也就是說光纜在工作狀態中一直在運動,這就是可動光纜的由來。

對FSAT來說,所用的光纜需要經得住長時間的反復彎曲。科學家們做過計算,光纜的彎曲次數大概是每年13000次,而我國最高要求的軍用標準是每年2000次。同時,考慮到接收到的信號非常弱,傳輸過程中對信號損耗的要求非常嚴格。

綜合這些因素,科學家們發現,當時所有的光纜中沒有任何一款產品能夠滿足FAST的使用需求。于是,工程技術人員和高校、企業合作,用整整四年的時間攻克了相關的技術難題,成功研制出了一種48芯的超穩定、彎曲可動光纜,突破了10萬次彎曲疲勞壽命的限制,刷新了世界紀錄。

同時,該光纜在運動狀態下的信號損耗,比我國軍用標準的要求減少75%。2015年,這種為了FAST需要而研制的新型高品質光纜開始在市場上推廣,填補了我國在相關技術方面的空白。

該成果將光纜的靜態使用推向運動應用這個全新領域,帶動了整個光通信產業鏈的發展,為國家重大科學基礎設施的建設提供了有力支持。

-

光纖

+關注

關注

19文章

3960瀏覽量

73720 -

光纜

+關注

關注

2文章

707瀏覽量

33239

發布評論請先 登錄

相關推薦

可動光纜:“中國天眼”的視神經 推動科學建設發展

可動光纜:“中國天眼”的視神經 推動科學建設發展

評論