走過商用元年,我國5G產業在2020年進入了規模化部署與應用創新落地的新階段,而席卷全國的“新基建”熱潮更是為5G發展按下了“快進鍵”。

“5G商用,承載先行”,一張高質量的承載網絡是“5G改變社會”的有力支撐。不過受末梢光纜和管道資源緊張、建設周期短等條件限制,“最后幾公里”成為制約5G基站快速開通的瓶頸所在,也因此業界對于5G前傳的關注空前高漲。

在最為關鍵的技術選型方面,方案正在迅速收斂。從最近的“5G承載技術與產業研討會”上可以發現,WDM前傳已是業內共識,半有源則成為了前傳部署形態的熱點,其相關產業生態亦快速發展壯大。

5G前傳備受關注

憑借“超大帶寬、超低時延、海量連接”的優異能力,5G不僅將為消費者帶來極致的移動寬帶體驗,更將作為一項關鍵使能技術驅動千行百業向網絡化、數字化、智能化升級,支撐經濟社會的進一步躍遷。而我國5G發展在全球呈現出引領之勢,無論市場策略還是網絡建設、服務交付都遠超同儕。

數據顯示,截至5月底,我國共建成5G基站逾25萬個,預計到年底將會建成80萬站規模,覆蓋全國超過340個城市。用戶方面,中國移動和中國電信兩家服務了超過8500萬5G套餐用戶。形形色色的5G創新應用也如雨后春筍般層出不窮,在5G 2C高價值區域,如城市CBD、購物中心、體育館等發達區域,優先實現5G網絡的高密度覆蓋,可以有效保障5G個人用戶的高品質體驗;與此同時,全球各國都已發布計劃加速催熟5G 2B行業應用,在媒體、醫療、智能制造、智慧礦山等20多個先鋒行業,率先進行300多種應用探索,積極“解鎖”5G潛力,期待借助品質5G的行業創新來解決復雜問題或創造機會,構筑競爭優勢。

在發揮重要帶動作用的同時,對于5G速率、時延等各方面性能的支撐,以及較高頻段帶來的密集組網需求等,都對網絡的規劃設計、建設維護提出了更高要求及新的挑戰。作為直接影響5G發展的重要環節,承載領域特別是前傳的重要性亦日益凸顯。

相比4G時代以D-RAN模式為主,C-RAN成為5G前傳網絡主流場景。基于該模式,如果不考慮纖芯壓縮手段,4G和5G共站下每宏站纖芯需求將達到36芯至48芯,以每個C-RAN機房集中10個宏站計算則將至少需要360芯;而隨著固移融合、網絡云化所帶來的邊緣DC部署等多業務接入,也需要大量的帶寬和光纖資源。運營商現網光纖資源顯然無法滿足如此大規模需求,而敷設新的線纜不僅將導致總體擁有成本的上漲,還將引發管道資源、建設周期等一系列問題。

針對于此,各大運營商均傾向于基于WDM的前傳方案,包括CWDM(粗波分復用)、MWDM(中等波分復用)、LWDM(細波分復用)、DWDM(密集波分復用)。從2019年開始,5G前傳相關的模塊、系統、管控等標準化工作全面開始,目前在CCSA、ITU-T、O-RAN等多個標準組織同步進行相關標準制定工作,預計2021年上半年初步完成標準化工作。

半有源成5G前傳未來方向

WDM有半有源、有源和無源等部署方式。來自5G承載上下游的領袖企業代表和專家都認為,半有源將是5G前傳的未來方向。

中國信息通信研究院技術與標準研究所副所長張海懿介紹說,半有源型基于主體的考慮分為分半有源A型和半有源B型,半有源A型在DU側有源,可以部署有源設備,局端支持遠端光模塊的監測和控制,AAU側無源,只部署無源合分波器;半有源B型在DU側增加了監控監測接口和有源監測板卡,增加少量的維護功能,AAU側是無源,只部署無源合分波器。她指出,基于WDM前傳部署形態橫向對比,依托半有源型部署的運營維護管理優勢較為突出。

“有源WDM方案具有節約光纖、支持管控和保護的優勢,但是成本高昂,且遠端需供電、部署受限;無源WDM方案具有節約光纖、成本較低和部署靈活的優勢,但是存在啞管道資源不易管理、故障定位較難等運維問題。為此,中國移動創新提出了半有源Open-WDM/MWDM方案,既解決了前傳啞資源管理問題,又進一步低成本地擴展了一倍波道容量,更好地解決了光纖資源問題。”中國移動研究院網絡與IT技術研究所副所長李晗亦分析道。他表示,近期半有源Open-WDM/MWDM技術取得了兩大成果,一是聯合合作伙伴完成系列規范制定,二是首次實現了支持輕量級OAM的MWDM光模塊異廠家互通。

“預計明后兩年將會迎來5G建設的高峰,前傳建設也將隨之達到高峰。統籌考慮多業務光纖接入的情況下建設5G前傳是一個重要前提,產業鏈的分散是當前面臨的問題。但隨著技術的不斷進步,產業鏈應該不斷聚焦,提供具有OAM功能的大容量波長可調半有源DWDM系統,更快降低關鍵光模塊成本,滿足5G前傳及擴展滿足其他包括云在內的云網業務接入。”中國聯通網絡技術研究院網絡與技術研究部主任王光全對業界發出如是呼吁。

“5G業務場景對前傳網絡提出了高可靠、易部署、高性能、省光纖、大容量、智運維的六大品質承載需求。基于這六大品質承載要求,我們對光纖直驅、無源、半有源三大主流5G前傳方案的指標進行對比,發現半有源前傳方案是品質5G的最佳選擇。”華為傳送網領域總裁盧毅權在主題發言中指出。

“整個5G新的增長點主要來源于前傳,5G時代對帶寬、對網絡品質的要求都會提升一個臺階。盡管無源波分實現大量可部署,但是從網絡的可靠性、可維性以及帶寬慣性來看,我們也認為半有源WDM是未來網絡建設焦點。”中興通訊光傳輸產品總經理王泰立亦表示。

產業生態快速發展壯大

任何一項技術實現的背后都離不開完備的產業生態支持,5G承載同樣如此。在運營、設備、芯片、模塊、測試各環節廠商的共同推動下,半有源5G前傳產品已經邁入成熟期。

以半有源Open-WDM/MWDM為例,據李晗此次介紹,在業界廣泛支持下整個產業鏈正在蓬勃發展。設備廠商方面,支持者涵蓋了華為、中興、烽火、諾基亞、愛立信、瑞斯康達、格林威爾、迅特、欣諾、華環、初靈、德科立、奧普泰、安徽皖通、震有、蘇州蘇駝等;芯片廠商方面,涵蓋了光訊、海信、源杰、敏芯、Finisar等光芯片廠商,ADI、Maxim、Semtech等;模塊廠商方面,涵蓋了旭創、華工、易銳、索爾思、博通、新易盛、永鼎光通、銘普光磁、長飛等。

“核心產業‘光芯片+光模塊’已具備量產能力。其中,已有4家廠商可規模量產MWDM光芯片,另有2家處于樣品階段;MWDM光模塊方面,8家已規模量產,還有4家廠商將在今年第三季度量產。中國移動將在今年下半年展開半有源前傳的集采工作。”他說。

在設備廠商層面,以華為為例,其所推出的Leaf OTN半有源5G前傳方案已在全國30多個省市運營商實現商用或試點,有效支撐了三大運營商打造高品質5G前傳網絡。

在此次研討會上,各位專家及上下游廠商代表還針對產業鏈分散的現狀,紛紛呼吁產業各方攜起手來促進整個產業生態的繁榮。通過聚焦不同WDM方案產業基礎共性、加大半有源的試點和商用規模、上下游產業廣泛協同創新、攜手行業合作伙伴探索孵化更多應用等舉措,來合力推動5G前傳產業高質量發展。

責任編輯:gt

-

芯片

+關注

關注

457文章

51344瀏覽量

428173 -

5G

+關注

關注

1356文章

48516瀏覽量

566465 -

智能制造

+關注

關注

48文章

5625瀏覽量

76653

發布評論請先 登錄

相關推薦

VirtualLab Fusion案例:反射式金字塔波前傳感器的仿真

夏克-哈特曼波前傳感器

反射式金字塔波前傳感器的仿真

Phasics波前傳感器的應用案例(一)SID4在超快超強激光的前沿應用

5G北斗差分定位技術的原理、應用以及未來的發展方向

5G賦能車聯網,無人駕駛引領未來出行

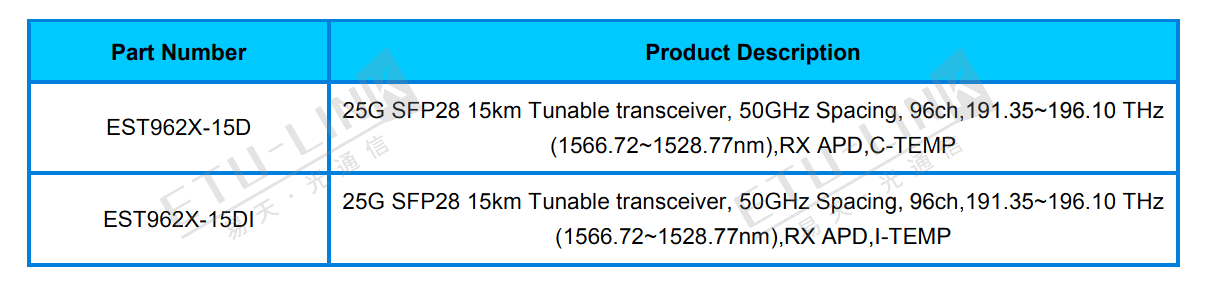

5G以太網和5G前傳業務的有效解決方案——25G可調DWDM光模塊

嵌入式設備中的4G/5G模塊管理

請問mx880 5G數據終端可以設置優先5G網絡嗎?

190-400nm高分辨紫外波前傳感器助力半導體行業發展!

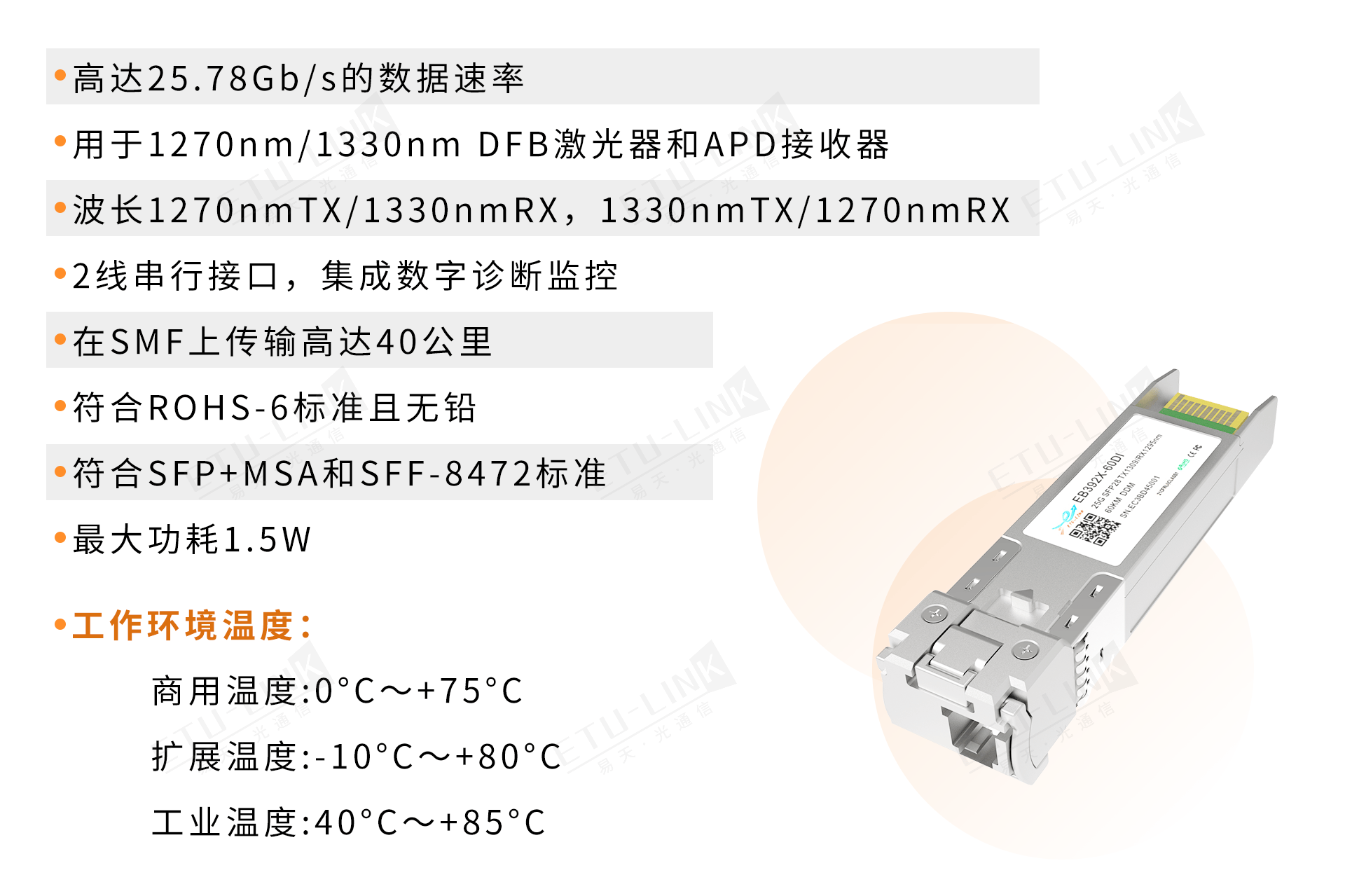

25G BIDI SFP28單纖光模塊分類及應用解析

半有源成為前傳部署形態的熱點,將是5G前傳的未來方向

半有源成為前傳部署形態的熱點,將是5G前傳的未來方向

評論