經過億萬年的演化,人類大腦已發展出最復雜、最獨特、且能支持最強腦功能的網絡結構。現已知道,這個網絡具有一系列的結構特征,如小世界、無標度、社區結構、富人俱樂部等。然而,這些結構特征如何確保大腦的強大功能?或者說,腦功能的微觀機制是什么?對此我們依然知之甚少。

pixabay/geralt

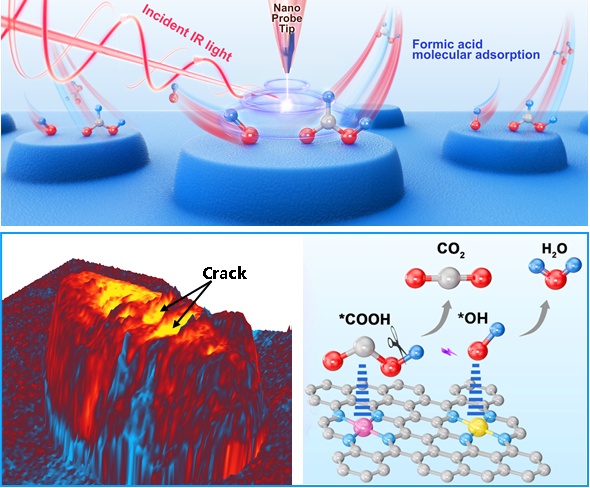

最近,來自華東師范大學與香港浸會大學的合作研究團隊(霍思宇博士、田昌海博士、鄭木華博士、管曙光教授、周昌松教授、劉宗華教授)在《國家科學評論》(NationalScience Review,NSR) 發表研究論文,指出真實的大腦結構網絡具有一種新的奇異態——空間多尺度奇異態,其形成與網絡局部連接的對稱性有密切的關系(如下圖)。

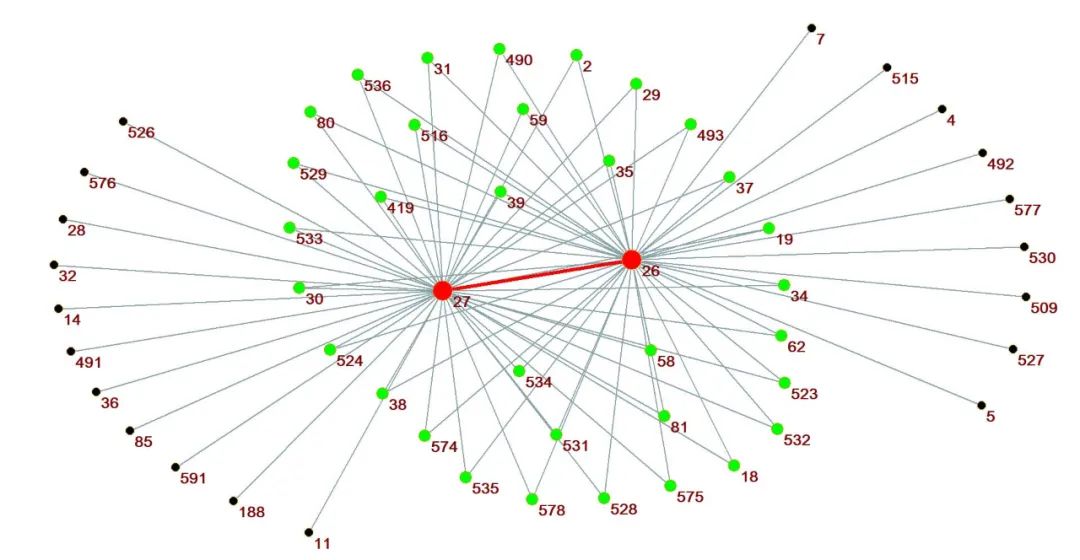

腦區-5的連接結構與對稱性

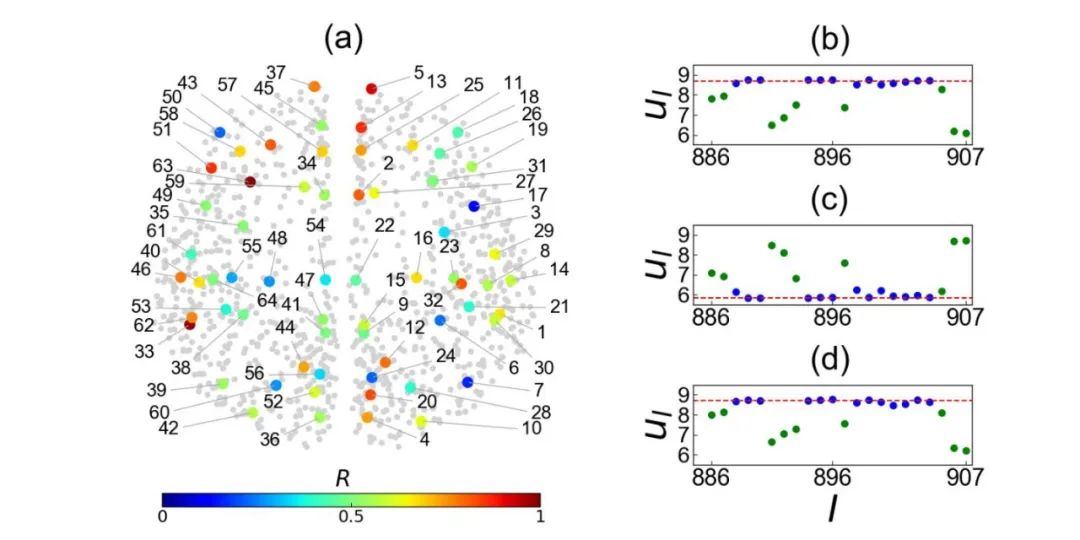

不同于傳統的人為構造的復雜網絡模型,課題組從真實的人腦結構網絡出發,將各腦區中大量神經元的集體行為近似為神經元集群質量模型描述的平均場活動,來研究兩種不同大小的大腦網絡上(一個是將大腦神經網絡簡化為989個節點,另一個為64個節點)的動力學行為。作者發現,依賴于不同的耦合強度與延遲時間,大腦網絡可表現出一種令人驚奇的行為——整體平庸但局部為部分同步化的奇異態。此外,作者還揭示出了整體與局部同時存在奇異態的狀態,并將其命名為空間多尺度奇異態(如下圖)。

空間多尺度奇異態。(a) 64個腦區上的序參量;(b)-(d)局部奇異態斑圖的演化快照。

為了探究空間多尺度奇異態的形成機制,作者進一步研究了每個腦區在拓撲結構上的對稱性,發現其與該腦區的動力學同步程度呈正相關,即那些拓撲對稱性特別高的腦區在大腦中扮演著中繼站的作用。作者還研究了網絡的結構樹集團劃分與功能樹集團劃分,并從它們的對比中發現,大腦的結構與功能之間存在著密切的關系:在不同的大腦狀態下(正常或異常的),結構樹中不同集團或集團組合的激活可以導致不同的大腦動態模式,從而實現不同的節律輸出如δ、θ、α、β與γ波等。

空間多尺度奇異態的發現可用于解釋大腦活動具有多節律特征這一實驗事實,并可對應不同的認知斑圖,因此,“從網絡結構的局部對稱性程度來探討動力學斑圖的形成機制”這個新思路有望成為理解大腦宏觀認知功能的微觀機制的新方法。

-

神經元

+關注

關注

1文章

368瀏覽量

18845 -

網絡結構

+關注

關注

0文章

48瀏覽量

11610

原文標題:空間多尺度奇異態:大腦節律多樣性背后的原因?| NSR研究論文

文章出處:【微信號:zhishexueshuquan,微信公眾號:知社學術圈】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

海康威視科技助力守護生物多樣性之美

德明利兼容性實驗室:構建面向多平臺生態的全棧驗證體系

電容為何會爆炸:揭秘背后的原因

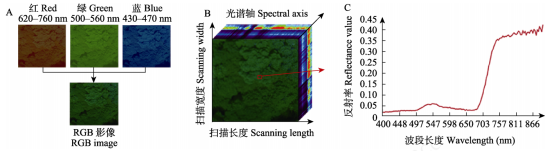

探索高光譜成像在生物多樣性保護中的作用

國產光耦合器的創新和產品多樣性

中國科大在納米級空間分辨紅外成像研究中取得新進展

如何評估 ChatGPT 輸出內容的準確性

市場青睞LED智能一體機,超微小間距COB顯示為智慧會議系統的選擇帶來多樣性

簡述自激振蕩產生的原因

飛騰進一步推動多樣性算力產業升級

微型導軌的尺寸多樣性:從納米到厘米級,滿足多樣化需求!

空間多尺度奇異態:大腦節律多樣性背后的原因?

空間多尺度奇異態:大腦節律多樣性背后的原因?

評論