光學儀器或光學制造都繞不開對光學鏡片的研究和討論,特別是當前信息時代關(guān)注最多的工業(yè)母機——***,其實也是一個超精密光學系統(tǒng),這個系統(tǒng)也包含了大家非常熟悉的鏡片。那么你知道在這些系統(tǒng)里被廣泛應用的光學鏡片是如何制造出來的嗎?

一、光及光的應用

光究竟是什么?我們又是如何利用光和控制光的呢?我們先來了解一下這些基本問題。

日出、日落、大海、星辰、浩瀚宇宙、奇妙的大自然,我們都是通過光,獲取了對于它們的認識。追尋光的足跡,我們領(lǐng)略了日出的壯闊、閃電的炫耀、宇宙的燦爛。因為有光,我們可以感受這個世界,記錄我們的生活。

光,是一種電磁波。1864年,英國科學家麥克斯韋在總結(jié)前人研究電磁現(xiàn)象的基礎(chǔ)上,建立了完整的電磁波理論。他斷定電磁波的存在,推導出電磁波與光具有同樣的傳播速度。1887年,德國物理學家赫茲用實驗證實了電磁波的存在。之后,1898年,馬可尼又進行了許多實驗,不僅證明光是一種電磁波,而且發(fā)現(xiàn)了更多形式的電磁波,它們的本質(zhì)完全相同,只是波長和頻率有很大的差別。

愛因斯坦和他的光電方程(圖片來自網(wǎng)絡)

光的雙縫干涉現(xiàn)象(圖片來自網(wǎng)絡)

1905年,愛因斯坦提出了光電效應的光量子解釋,人們開始意識到光波同時具有波和粒子的雙重性質(zhì)。1924年,德布羅意提出“物質(zhì)波”假說,認為和光一樣,一切物質(zhì)都具有波粒二象性。光(子)既不是(經(jīng)典意義下的)粒子,也不是(經(jīng)典意義下的)波。光子是客觀存在的,取決于觀察者,有時候表現(xiàn)出粒子性,有時候表現(xiàn)出波動性,這就是光的波粒二象性。

光的應用場景(圖片來自網(wǎng)絡)

光具有攜帶信息和能量的特點,它的存在貫穿于我們的學習、生產(chǎn)、生活和科學研究中,是我們認識世界和改造世界的重要媒介和工具。光信息/光感知方面包括:視覺,望遠鏡(視覺的宏觀拓展),顯微鏡(視覺的微觀延伸),光子計算機,光量子隱形傳態(tài),光纖通信;光能量/光加工方面包括:太陽能電池,光學聚焦核聚變技術(shù),生物能(光合作用)激光武器,CD盤的讀寫激光頭,光刻技術(shù),激光切割(加工)技術(shù)。

光信息的獲取和光能力的操控,取決于光子與相應光學元件的相互作用。今天,我們就沿著光的足跡概略地探討一些光學制造的事。

二、光學制造技術(shù)有哪些

最早有文物佐證的光學鏡片,應該是“鑒”,一種盛水的器皿,用來當鏡子用。后來演化成銅鏡。這可能是最早的大面積用的“光學裝置”。在《墨經(jīng)》里記載了中國古代最早的光學現(xiàn)象,在晉代的《博物志》中記載了用冰做凸透鏡,匯聚太陽光。近代以來,1609年伽利略用兩塊透鏡做出了望遠鏡,是公認的光學系統(tǒng)的新的起點。從此,天文光學不斷地推動了人類對于浩瀚宇宙的認識,也實質(zhì)性地推動了光學制造技術(shù)的發(fā)展。幾乎每一代新的天文儀器的發(fā)展都對應著新的光學制造技術(shù)的進步。

銅鏡(圖片來自網(wǎng)絡)

聚光取火(圖片來自網(wǎng)絡)

伽利略和他的望遠鏡(圖片來自網(wǎng)絡)

一般來說,制造對應的不僅包含加工部分,也包含測量部分。本文僅局限于聊聊”磨玻璃“的那些事,只涉及加工方面。

光學加工近代應用可以說是伽利略時期才開始的,但光學加工的大致方法起源于百姓的生活。出土的石器時代的工具,在沒有更硬、更高精度的制造工具的時候,都是采用相互摩擦研磨才制造的。光學加工類似如此。

光學加工,采用相互凹凸對偶的工件和工具,兩者中間參細小的研磨砂,相互運動,不斷迭代檢查,實現(xiàn)所需要光學元件的輪廓的加工。工件與模具的相互壓力、相對運動和磨料的磨削能力三者與加工能力直接相關(guān)。

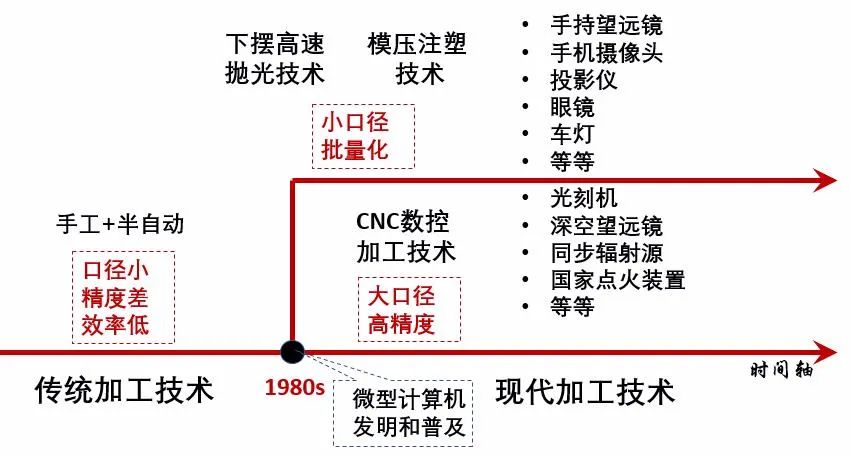

光學加工技術(shù)的發(fā)展歷史(自制圖片)

伽利略時期開始是全手工的加工。機器逐漸普及后,簡單的電機驅(qū)動部分替代了人工動作,但原理都幾乎一樣。手工加工技術(shù)是相對運動的穩(wěn)定性和壓力都依賴于加工者的技藝,半自動的傳統(tǒng)加工技術(shù),用機床實現(xiàn)了運動的基本穩(wěn)定,但是加工壓力并不均勻。現(xiàn)在,這種技術(shù)也還在較大范圍類應用。

下擺高速拋光技術(shù)和模壓注塑加工技術(shù)是伴隨消費類光學特別是數(shù)碼相機的普及由日本發(fā)展起來的規(guī)模化光學元件制造技術(shù)。下擺式高速拋光技術(shù),用機械結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了壓力的穩(wěn)定,進而實現(xiàn)了中低精度的光學透鏡的高速制造。模壓注塑技術(shù)本質(zhì)上是一種模具的復制技術(shù),而模具的加工是一種精密機械的加工。

計算機數(shù)控加工技術(shù)是用計算機控制磨削工具,通過磨削過程的線性控制來實現(xiàn)大口徑光學零件加工的制造技術(shù),主要用于大口徑望遠鏡零件的加工。近20余年來,還發(fā)展出了能流束超高精度光學加工技術(shù),主要是指采用等離子體、磁流體、射流體等非固態(tài)工具的確定性光學加工技術(shù),一般能實現(xiàn)精度優(yōu)于納米精度的光學元件制造。

三、傳統(tǒng)光學加工技術(shù)

傳統(tǒng)的光學加工大致分為:粗磨、研磨、拋光幾個階段。主要是根據(jù)不同精度時期所應用的磨料顆粒的粗細來劃分。大致方式是工件主軸旋轉(zhuǎn),頂針驅(qū)動模具往復擺動,通過拋光液在透鏡與拋光模具之間流動,實現(xiàn)透鏡的光學加工。主要的缺點是磨削壓力控制不均勻,零件精度很難控制,對于加工者技藝要求很高。

傳統(tǒng)光學加工技術(shù)(圖片來自網(wǎng)絡)

從伽利略時期開始的很長時間里,望遠鏡主要是折射式望遠鏡,光學元件主要是透鏡,就是采用這種加工手段。

葉凱士折射望遠鏡(圖片來自網(wǎng)絡)

鼎峰時期是1897年建成的葉凱士望遠鏡,望遠鏡口徑102厘米。由于色差的影響,折射式望遠鏡的發(fā)展難以為繼。

光的色差(圖片來自網(wǎng)絡)

色差,簡單來說就是顏色的差別,發(fā)生在以多色光為光源的情況下。不同波長的光,顏色各不相同,其通過透鏡時的折射率也各不相同,這樣物方一個點,在像方則可能形成一個色斑。色差使像在任何位置觀察,都帶有色斑或暈環(huán),使圖像模糊不清 。

牛頓和他的反射式望遠鏡(圖片來自網(wǎng)絡)

反射式望遠鏡最早于1668年牛頓和1672年卡塞格林各自提出,后來分別命名為牛頓式望遠鏡和卡塞格林式望遠鏡。這類結(jié)構(gòu)主要是用反射鏡替代了透鏡,回避了色差問題。但反射鏡主要是非球面輪廓,這對于加工而 言是一個巨大的挑戰(zhàn)。德國音樂師和天文學家威廉-赫歇爾從1873年開始制造反射式望遠鏡。在1900s年代到1970s年代,運用手工修拋的方式,遵循”哪里高,去掉哪里“的樸實原則,建造了不少空間望遠鏡。

責任編輯:xj

原文標題:“磨玻璃”的那些事

文章出處:【微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

-

光學

+關(guān)注

關(guān)注

4文章

795瀏覽量

37236 -

光刻機

+關(guān)注

關(guān)注

31文章

1167瀏覽量

48197

原文標題:“磨玻璃”的那些事

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

發(fā)布評論請先 登錄

Allegro Skill工藝輔助之DFM檢查

PanDao:制造成本影響分析軟件工具

PanDao:光學制造鏈設(shè)計

PanDao:簡化光學元件制造流程

PanDao:光學設(shè)計中的制造風險管理

PanDao:光學制造過程建模

寫給小白的芯片封裝入門科普

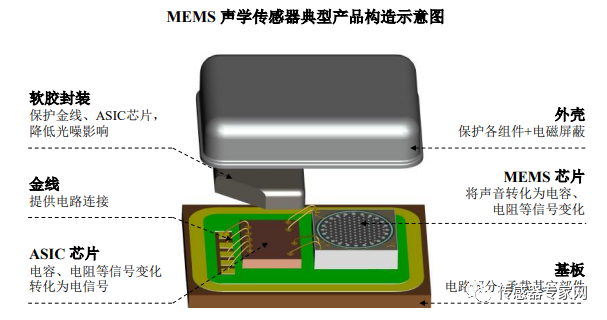

從晶圓到芯片:MEMS傳感器是這樣被制造出來的!(20+高清大圖)

VirtualLab Fusion應用:抗反射蛾眼結(jié)構(gòu)的仿真

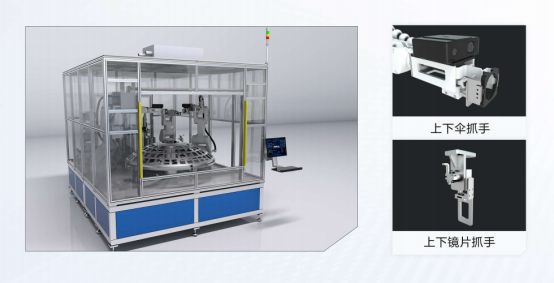

光學鏡片鍍膜上下料機器人

基于海伯森線光譜共焦技術(shù)的光學鏡片檢測

《圖說本源產(chǎn)品》系列之十三:國產(chǎn)自主量子計算測控系統(tǒng)

PCB可制造性設(shè)計:開啟高效生產(chǎn)的鑰匙

《圖說本源產(chǎn)品》系列之十二:國產(chǎn)量子計算用溫控儀

被廣泛應用的光學鏡片是如何制造出來的

被廣泛應用的光學鏡片是如何制造出來的

評論