據麥姆斯咨詢報道,近日,洛桑聯邦理工學院(EPFL)的物理學家們提出了一種新型探測紅外輻射的方法,具備高靈敏度的同時,甚至能夠探測到單光子信號。這是一種基于分子光力學平臺的納米級解決方案,可將太赫茲和中紅外(MIR))光子上轉換到可見光-近紅外(VIS-NIR)波段,并利用全量子模型對其附加噪聲和轉換效率進行詳細分析。該研究以題為“Molecular platform for frequency upconversion at the single-photon level”,發表于physics.optics,論文地址為:https://arxiv.org/abs/1910.11395v1。

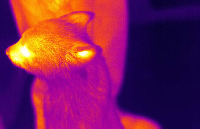

在使用網絡攝像頭或手機攝像頭時,我們會體驗到過去幾十年來針對電磁頻譜可見區域開發的廉價、緊湊型傳感器的強大功能。相反,探測肉眼不可見的低頻輻射(如中、遠紅外輻射))則需要復雜且昂貴的設備。由于缺乏緊湊型技術,用于分子識別,以及對人體自然發出的熱輻射進行成像的傳感器還未得到廣泛使用。因此,這一領域的新概念突破可能會對我們的日常生活產生巨大影響。目前在環境條件下直接探測波長大于2微米的單光子仍是一項嚴峻的技術挑戰。

目前探測中遠紅外輻射最流行的技術是微測輻射熱計,它是由一排小型溫度計陣列組成,通過測量吸收輻射所產生的熱量。這種探測器有許多局限性,特別是響應速度慢,且無法探測到微弱的輻射信號。

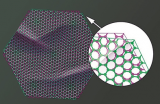

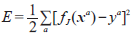

由Christophe Galland和Tobias Kippenberg領導的EPFL團隊提出了一種新探測方法,其遵循了一條完全不同的途徑:首先將不可見的輻射轉換成可見光,然后用現有的技術進行探測。該新概念的核心是雜化金屬-分子納米結構。這種金屬經過修飾,可以將紅外輻射聚焦在分子上,從而使分子產生振動。然后振動分子的能量再次轉化為輻射,但這一次是輻射出可見光。這種與Diego Martin-Cano(德國埃爾蘭根的馬克斯-普朗克光研究所)合作設計的混合納米結構可實現高轉換效率,同時將器件縮小到遠小于紅外光波長的尺寸。

圖1 (a)為研究中研制的變頻器件示意圖;(b)為光機轉換機制的頻率圖。

該研究的第一作者Philippe Roelli認為,在其方案所設想的各種概念性進展中,最吸引人的方面涉及其潛在的靈敏度:“在轉換過程中,分子振動所產生的低水平噪聲使在室溫下檢測極其微弱的信號成為可能。借助先進的設備,我們有望實現量子受限的轉換,并有機會解決紅外光的單光子探測。”

EPFL的研究將啟發未來在表面科學、納米技術和量子光學之間的交叉工作,以促進在紅外傳感和成像領域應用的新型設備的發展。

責任編輯:lq

-

傳感器

+關注

關注

2561文章

52199瀏覽量

761784 -

紅外輻射

+關注

關注

0文章

59瀏覽量

9693 -

太赫茲

+關注

關注

11文章

348瀏覽量

29675

原文標題:瑞士研究者提出新型太赫茲-中紅外探測技術

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

魔角石墨烯,超流剛度首次測得

神經網絡理論研究的物理學思想介紹

Litestar 4D:McCree莫克利曲線

FlexDDS NG多通道相位連續相干捷變射頻源技術資料V1

無所不能的MATLAB|證明曲速引擎的物理學原理

物理學家們提出了一種新型探測紅外輻射的方法

物理學家們提出了一種新型探測紅外輻射的方法

評論