由于材料破壞的基本形式可分為脆性斷裂和塑性流動兩類,相應地強度理論也可以分為關于脆性斷裂破壞的強度理論和關于塑性流動破壞的強度理論兩類.前者如最大拉應力理論、最大拉應變理論,后者如最大剪應力理論和形狀改變比能理論。

1、最大拉應力理論

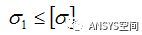

這個理論又稱為第一強度理論。十七世紀時,工程上使用的材料主要是磚、石、鑄鐵等,材料的破壞形式主要是脆性斷裂.因此出現了最大正應力理論,后采修正為最大拉應力理論.這個理論認為,使材料發生斷裂破壞的主要因素是最大拉應力.亦即,不論材料在什么復雜應力狀態下,只要最大拉應力達到由簡單拉伸試驗所測得的極限應力,就會引起材料的斷裂破壞。

試驗表明,對于磚石、鑄鐵等脆性材料,此理論較為適合,如鑄鐵等脆性材料在單向拉伸時斷裂破壞發生于拉應力最大的橫截面上,扭轉破壞也發生在拉應力最大的斜截面上.但是,此理論沒有考慮其他兩個主應力和對材料破壞的影響,而且對于沒有拉應力的應力狀態 ( 如單向壓縮、三向壓縮等 ) 也無法應用。

2、最大拉應變理論

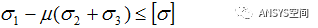

這個理論又稱為第二強度理論.這一理論是由最大線應變理論修正而得到的。這個理論認為,使材料發生斷裂破壞的主要因素是最大拉應變.亦即,不論材料在什么復雜應力狀態下,只要最大拉應變達到了簡單拉伸發生破壞時的極限值時,就會引起材料的斷裂破壞。

這個理論可以較好地解釋巖石等脆性材料在單向壓縮時沿縱向開裂的脆斷現象,但并不為金屬材料的試驗所證實。根據對塑性材料的強度研究,他和某些實驗相矛盾,另在各方向均勻壓縮時,這個理論也未被證實。實驗表明,該理論只適用于脆性材料。該理論目前ANSYS Workbench咱不直接支持。

3、最大剪應力理論

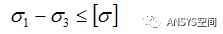

這個理論又稱為第三強度理論,十九世紀開始,工程上大量使用鋼材,這些材料塑性性能好,其主要破壞形式是塑性流動.這個理論認為,使材料發生流動破壞的主要因素是最大剪應力.亦即,不論材料在什么復雜應力狀態下,只要最大剪應力達到了簡單拉伸時的極限值,就會引起材料的流動破壞.這一極限值就是材料在單向位伸出現流動時的最大剪應力。因此破壞條件為

這個理論也稱為屈雷斯卡 (H.Tresca) 理論.一些試驗結果表明,最大剪應力理論對于塑性材料是相當符合的。在機械工程中得到了廣泛應用。但是這個理論忽略的中間主應力的影響,使得在二向應力狀態下計算結果偏于安全。

4、形狀改變比能理論

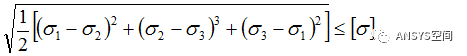

這個理論又稱為第四強度理論.它認為形狀改變比能是引起材料流動破壞的主要因素.亦即,不論材料在什么復雜應力狀態下,當形狀改變比能達到某一極限值時,材料就發生流動破壞

這個理論也稱為米賽斯 (R . Von · Mises) 理論,對于鋼材等塑性材料,這個理論與實驗結果很符合,在二向應力狀態下,比第三強度理論更接近實際,是目前對塑性材料廣泛采用的理論.

以上列舉的四個強度理論,在工程設計中得到了廣泛的應用。應該指出,由于材料的破壞形式不僅與材料本身的性質有關,而且與材料所處的應力狀態有關.即使同一種材料在不同的應力狀態下也可能有不同的破壞形式.因此,嚴格地說,應根據材料的破壞形式而不是根據材料來選擇相應的強度理論。

但一般說來,脆性材料在通常的情況下,以鹿性斷裂的形式破壞,所以宜采用第一和第二強度理論,而塑性材料在通常的情況下卻大多產生塑性流動形式的破壞,所以宜采用第三和第四強度理論。

但是,無論是塑性材料或脆性材料,在三向拉應力接近相等的情況下,都以脆性斷裂形式破壞,所以應采用第一強度理論,而在三向壓應力接近相等的情況下,都可引起塑性變形,所以應采用第三或第四強度理論。

編輯:jq

-

金屬材料

+關注

關注

0文章

124瀏覽量

11149 -

鋼材

+關注

關注

0文章

14瀏覽量

7155

原文標題:四大常用金屬材料強度理論及應用場景詳解

文章出處:【微信號:sim_ol,微信公眾號:模擬在線】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

汽車非金屬材料機械性能測試內容有哪些?

透射電子顯微鏡在金屬材料的研究

掃描電子顯微鏡的應用場景有哪些?

數據記錄儀的計數原理和應用場景

BNC連接器生產使用金屬材料和塑膠材料的區別

CEM3000系列臺式掃描電鏡在金屬材料分析中的應用

多用示波器的原理和應用場景

光學透過率測量儀的技術原理和應用場景

里氏硬度計的技術原理和應用場景

超聲波測厚儀的技術原理和應用場景

蔡司激光三維掃描儀有效掃描金屬材料

焊接達人必修課:探究金屬材料焊接性的六大要素

詳解四大常用金屬材料強度理論及應用場景

詳解四大常用金屬材料強度理論及應用場景

評論