隨著自動駕駛關(guān)鍵元器件的技術(shù)迭代,以及相關(guān)算法的升級,汽車智能化進(jìn)展加快,智能座艙的滲透率也在不斷提高。億歐智庫數(shù)據(jù)顯示,截至2021年10月,智能座艙的滲透率已經(jīng)超過了50%。

數(shù)據(jù)、算力、算法是智能座艙發(fā)展的三大要素,同時(shí)智能座艙的升級也帶來算法需求的增加。AI算法通過與車內(nèi)功能的聯(lián)動實(shí)現(xiàn)更高階的人機(jī)互動,例如與HUD技術(shù)的結(jié)合。但相對C-HUD、W-HUD,AR-HUD在實(shí)際應(yīng)用落地上還面臨著技術(shù)瓶頸難題,包括投影距離、視場角、實(shí)時(shí)融合等方面。電子發(fā)燒友網(wǎng)就相關(guān)問題與虹軟科技視覺車載事業(yè)群副總經(jīng)理陳鋒進(jìn)行了交流。

虹軟科技視覺車載事業(yè)群副總經(jīng)理:陳鋒

AR-HUD或成差異化競爭標(biāo)配

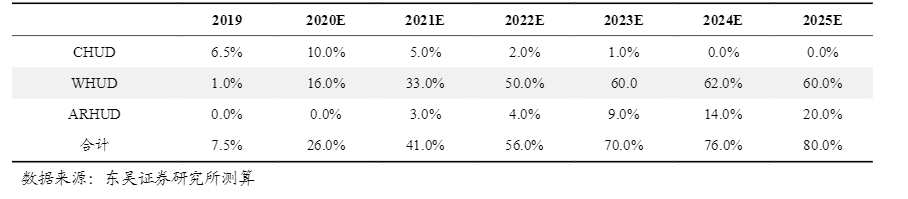

目前,汽車HUD產(chǎn)品分為C-HUD、W-HUD、AR-HUD。數(shù)據(jù)顯示,2020年國內(nèi)HUD市場規(guī)模約為65.6億元,同比增長超過300%;預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到244.8億元,其中W-HUD將始終占據(jù)中低端汽車,市場份額為60%, AR-HUD占比為20%。

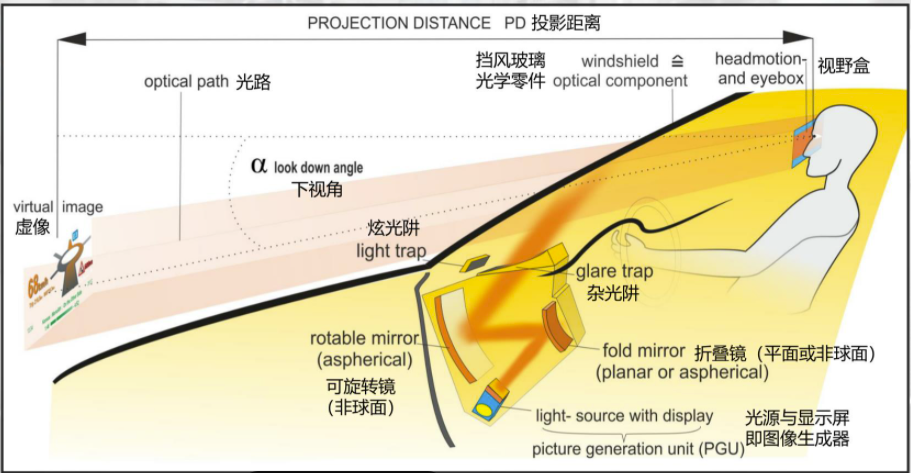

AR-HUD指的是增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示器,駕駛員在行駛過程中可從前擋風(fēng)玻璃中獲得車輛狀態(tài)、導(dǎo)航、地圖、路況信息;在駕駛安全方面,通過結(jié)合ADAS、汽車傳感器等提示紅綠燈、壓線等情況。

AR-HUD技術(shù)概覽(圖源:大陸集團(tuán))

AR-HUD作為智能駕駛的另一個(gè)人機(jī)交互的窗口,虹軟、大陸、華陽通用電子等AR/VR技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈上的玩家早已開啟布局。電子發(fā)燒友網(wǎng)了解到,虹軟在AR/VR領(lǐng)域的核心技術(shù)及視覺算法上有著長期的技術(shù)積累,針對一體式或分離式的 AR/VR 可穿戴設(shè)備的解決方案,已完成了相關(guān)核心引擎的開發(fā)驗(yàn)證及產(chǎn)品導(dǎo)入;AR-HUD作為虹軟車載視覺系列產(chǎn)品之一,已有定點(diǎn)項(xiàng)目。

虹軟科技視覺車載事業(yè)群副總經(jīng)理陳鋒向記者表示,在AR-HUD方面,虹軟為合作伙伴提供包括ADAS及DMS算法、AR Creator等全套技術(shù)和產(chǎn)品,與HUD光機(jī)合作伙伴聯(lián)合打造了完整的AR-HUD產(chǎn)品并進(jìn)行長期的實(shí)車測試、產(chǎn)品迭代和提升。

2021年開始,AR-HUD逐漸成為汽車HUD產(chǎn)品的主要增量。回顧近兩年,奔馳推出全球首款使用AR-HUD的汽車——新一代S級W223,大眾、奧迪也分別推出大眾ID.4 X、Q4 e-tron等搭載AR-HUD功能的車型。可以發(fā)現(xiàn)在外資品牌之后,AR-HUD技術(shù)開始往合資及自主品牌延伸,售價(jià)也從百萬元級的車型向十萬的中低端車型覆蓋。

電子發(fā)燒友根據(jù)公開資料整理

AR-HUD的成像效果受到光學(xué)技術(shù)的影響,這也影響著FOV(廣角視野)、VID(長虛擬視像)。一般而言,F(xiàn)OV需要達(dá)到10°,VID達(dá)到7.5m才能呈現(xiàn)較為完美的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)效果,提供良好的駕駛體驗(yàn)。

在上述公開車型中,VID普遍在7-10m之間,長城WEY摩卡更是達(dá)到了13m;成像方式以技術(shù)較為成熟的TFT(LCD)為主,因?yàn)闀霈F(xiàn)“陽光倒灌”的劣勢,且顯示亮度不夠,廣汽傳祺第二代GS8、奔馳S級等其他車企采用DLP方案,當(dāng)然成本也會相對高一些。

在競爭激烈的智能汽車賽道,AR-HUD技術(shù)的成熟為車企實(shí)現(xiàn)差異化競爭帶來基礎(chǔ)。蓋世汽車關(guān)于“智能座艙核心產(chǎn)品滲透率”統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在2020年,HUD的滲透率為4%,到了2021年1-10月已經(jīng)上升到5.5%。

實(shí)時(shí)融合是最大技術(shù)瓶頸

不過,行業(yè)紛紛看好也不代表AR-HUD量產(chǎn)上車就是一帆風(fēng)順,陳鋒提到,“它最大的技術(shù)瓶頸之一是與前方道路的實(shí)時(shí)融合,這對于導(dǎo)航精度、圖像識別的準(zhǔn)確度與速度,以及AR算法靈敏度等都有極高的要求。”

AR-HUD的實(shí)時(shí)融合可以簡單分為時(shí)間和空間的融合。在時(shí)間融合方面,業(yè)內(nèi)人士指出,AR-HUD在同一時(shí)刻要保證導(dǎo)航即時(shí)定位信息、ADAS即時(shí)信息與前視攝像頭解析建模圖像的信息保持高度的同步。對于這部分的融合處理,需要軟件與各類傳感器硬件做深度整合調(diào)試,針對不同硬件搭配以及車型都需要定制。要實(shí)現(xiàn)理想的實(shí)時(shí)融合,傳感器和算法延時(shí)需要高一個(gè)數(shù)量級以上。

圖:松下CES 2021上發(fā)布的AR-HUD效果視頻

在空間方面,如果強(qiáng)行在視線距離小于VID時(shí),將道路實(shí)景和HUD顯示內(nèi)容融合,則會容易造成駕駛員眩暈。另一方面,對于汽車擋風(fēng)玻璃也有一定的要求,業(yè)內(nèi)人士向記者表示,汽車前擋風(fēng)玻璃的一部分需要嵌入高透光率、折射率的光波導(dǎo)AR專用玻璃晶圓,加入光柵設(shè)計(jì)等等步驟,不同于AR眼鏡,汽車擋風(fēng)玻璃是一塊曲面玻璃,難度更大。

AR-HUD要實(shí)現(xiàn)毫米級延時(shí),更重要的還是依靠車身的邊緣計(jì)算能力。受限于多種技術(shù)的成熟度,例如激光雷達(dá)、AI推理芯片等。在有限的傳感器數(shù)據(jù)融合情況下,需要AI算法、訓(xùn)練芯片等產(chǎn)業(yè)鏈上多方的合作。

陳鋒認(rèn)為,未來AR-HUD的發(fā)展方向是ADAS與地圖導(dǎo)航、高精度傳感器等信息融合,最大程度保障駕駛者的行車安全。這其中,軟件能力至關(guān)重要。

近年來,AR-HUD性能的不斷優(yōu)化,越來越多的功能與之融合,例如DMS(駕駛員狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng))。據(jù)了解,虹軟AR-HUD結(jié)合了ADAS,并且融合了高精度定位等信息,通過深度學(xué)習(xí)和視覺算法,實(shí)現(xiàn)對道路環(huán)境進(jìn)行檢測識別,提高駕駛體驗(yàn)和安全性。可以發(fā)現(xiàn),智能座艙在交互上不僅只局限于安全,還增加了服務(wù)、內(nèi)容等需求。

小結(jié):

隨著VR/AR產(chǎn)業(yè)在內(nèi)容端的豐富,AI算法、算力以及光學(xué)等多方面技術(shù)的成熟,AR技術(shù)不再局限于游戲應(yīng)用領(lǐng)域,逐漸從娛樂變得更加實(shí)用。AR-HUD成為新一輪競賽,在大規(guī)模使用之后將帶動AR技術(shù)在智能汽車行業(yè)的滲透,另一方面,AR-HUD上車也會為車企帶來更強(qiáng)的競爭力。

-

人機(jī)交互

+關(guān)注

關(guān)注

12文章

1240瀏覽量

56267 -

智能汽車

+關(guān)注

關(guān)注

30文章

3061瀏覽量

108231 -

AR-HUD

+關(guān)注

關(guān)注

0文章

33瀏覽量

5352

發(fā)布評論請先 登錄

華為加持,汽車AR-HUD跑出“加速度”!哪些供應(yīng)商值得關(guān)注?

深耕AR-HUD賽道!經(jīng)緯恒潤市占率躋身前五

?貼片電容微型化對AR-HUD光學(xué)模組高頻濾波的影響研究

疆程技術(shù)推出LCoS AR-HUD解決方案

長電科技先進(jìn)封裝技術(shù)在汽車AR-HUD中的應(yīng)用

AR-HUD軟硬協(xié)同創(chuàng)新獲多家頭部車企青睞,多維技術(shù)創(chuàng)新定義人機(jī)交互新范式

清華牽頭深開鴻參與:混合智能人機(jī)交互系統(tǒng)獲批立項(xiàng)

華陽景深式3D AR-HUD首發(fā)CES 2025

AR-HUD再突破!蔚來ET9首發(fā)搭載“共軸光場”AR-HUD

芯海科技ForceTouch3.0:重塑人機(jī)交互新境界

具身智能對人機(jī)交互的影響

設(shè)計(jì)仿真 基于VTD的AR-HUD仿真測試解決方案

經(jīng)緯恒潤AR HUD市占率躋身前五!

車企跑步進(jìn)場!智能汽車人機(jī)交互再升級,AR-HUD或成流量密碼

車企跑步進(jìn)場!智能汽車人機(jī)交互再升級,AR-HUD或成流量密碼

評論