軌回顧歷史會發現,每一個時代都會出現一個引領者,通過關鍵技術突破及其產品化,推動行業進入一場不可逆的深遠變局。

比如電話時代,AT&T就通過領先的技術和成功的商業模式,掃平了競爭對手,成為電話業的代名詞。

移動時代,從2007年第一款iPhone推出后大獲成功,此后的蘋果產品迭代,以及App Store第三方軟件開發生態的建立,讓蘋果在近十年里,始終在高端市場引領潮頭。

2017年,變革的接力棒來到了華為手里。在此之前的幾年時間里,高端機在拍照能力上的同質化競爭,已經十分白熱化,即使是領軍的蘋果,在攝像頭、畫面處理方面的提升也舉步維艱。

移動影像亟需一場技術變革,而華為則率先把握住了賽點。

2017年9月,華為推出了全球首款具備專項AI處理單元NPU的移動芯片麒麟970,并在隨后搭載麒麟970的Mate10系列中首次提出了AI攝影概念。蘋果、谷歌緊隨其后,紛紛推出了移動AI芯片、AI攝影機型……自此高端機們齊齊擁抱AI,將手機和移動攝影拉升到了新的競爭空間。作為領軍者的華為,品牌認知和出貨量也一度趕超蘋果,成為AI手機的頭名。

不難發現,每一代術革新的推動者,都有著“軌物范世”的膽魄和能量:以令人振奮的技術革新,持續輸出前所未有的產品和功能,滿足消費者的潛在需求,打開全新的市場空間,進而帶動整個產業鏈及生態的成熟,在一段時間內,引領行業向其學習、共同進化。

那么,如何軌物,才能范世?

正如《顏氏家訓》中所說,理重事復,遞相模斅,猶如屋下架屋,床上施床,非敢軌物范世也。只一味模仿和重復前人走過的路,是不可能做到“軌物范世”的。

從這個角度來看,華為率先邁進了AI攝影的領域,在移動影像上引發了業界跟隨,無疑為全行業樹立了一個榜樣,起到了“范世”的作用。如今,幾乎每一部高端旗艦手機,都將AI影像方案作為新品發布會中的重頭戲,AI正貫穿在移動影像的升級方向,并影響著高端手機市場的格局。

華為為移動影像所鋪設的三條全新軌道,也為接下來的技術發展奠定了基本方向。

技術之軌:科技枕木上的變革通道

“軌物范世”的科技公司,無不站在技術革命的浪尖之上,以先進的技術突破、引領著自己所在的產業。移動影像也不例外,華為在扎實的技術“枕木”上,修建出一條高速的創新軌道。

第一根技術“枕木”:光學系統。

世界上沒有完美的光學系統,想讓手機攝影的表現更加出色,需要運用計算光學技術,實現多項攝像頭融合的系統設計。

華為影像也經歷了從單攝像系統、雙攝像系統到多攝像系統,到現在HUAWEI P50系列搭載了超級影像單元的多個階段,為行業探索出一條多攝影像之路。得益于在技術創新上的長期持續投入,華為在光學計算上形成了獨有的護城河,引領了多攝、超廣角、長焦等技術的發展。

2018年HUAWEI Mate20系列,就是業界第一個引入超廣角概念,在矩陣多焦相機系統中添加了一顆16mm超廣角鏡頭。

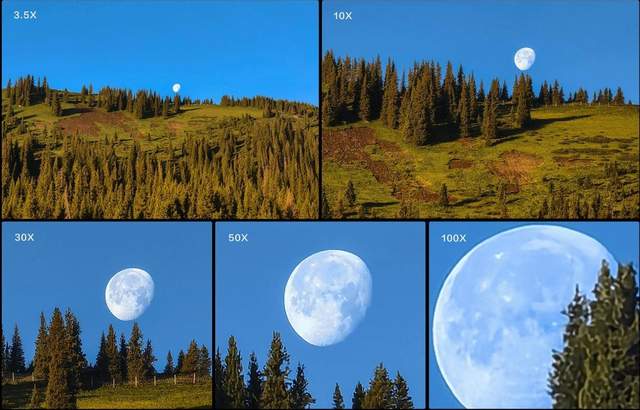

一度被業內視為“黑科技”的潛望式變焦,也是華為最早開發并使用的。通過這種新形態的模組設計/機械結構,HUAWEI P30 Pro在手機的有限空間內折疊光路,讓光的軌跡發生90°轉折,并巧妙地與超級變焦鏡頭相融合,實現了5倍光學變焦、10倍混合變焦、以及50倍數碼變焦。HUAWEI P40 Pro則進一步突破,通過“多反射潛望式長焦設計”,首創了100倍雙目變焦。在最新的HUAWEI P50系列中,一顆6400萬像素潛望式長焦鏡頭,使3.5倍光學變焦實現了不亞于10倍物理光學變焦的成像效果。

不斷改進計算光學技術的可用性、應用性和穩定性,使得同樣的攝像頭、同樣的焦距,華為手機拍出來的圖像更加清晰。這是華為的秘籍所在,也是移動影像接下來向前演進的技術方向之一。

第二根技術“枕木”:成像技術。

手機攝像頭不可能無止境地增加,提升成像技術就成為新的突破口。在這方面,華為不斷引領并刷新著行業認知。

一方面,擴大感光面積,不斷提升傳感器尺寸,更高的像素讓畫質更細膩。

很多用戶感受到“底大一級壓死人”的效果,就來自于HUAWEI P20 Pro開創性地采用1/1.7英寸傳感器,這是當時智能手機市場最大的影像傳感器。在HUAWEI P30系列中,華為更是革命性地將傳統CMOS采用的RGGB像素排列方式替換為RYYB陣列,極大提升了進光效率。隨后推出的HUAWEI P40系列,更搭載了當時智能手機中最大尺寸的傳感器,擁有高達1/1.28英寸的感光面積。

另一方面,提高像素精度,通過計算光學發現并還原更多細節。比如華為P50 Pocket搭載的超光譜傳感器,可以感知可見光和不可見光的綜合圖像信息,疊加AI AWB(自動白平衡)算法,讓攝像頭模擬人眼看到光的過程,讓圖像的色彩與分辨率也更加的精準、真實。

跨時代的“計算光學”理念,打破了手機的物理極限,開啟了移動影像的新篇章。

第三根技術“枕木”:圖像處理。

計算攝影之所以成為移動影像的發展趨勢,原因之一是能夠降低普通用戶的使用門檻,輕松拍出專業級圖像。最大限度發揮AI優勢,需要底層系統、計算硬件等的深度結合。

一方面,充分發揮AI潛力。利用AI的識別、分析、生成等能力,對拍照效果進行全面提升。

2018年,HUAWEI P20系列就以“AI影像大師”為口號,首次集成了NPU專用硬件處理單元,讓手機可以處理AI任務,在圖像識別速度上大幅提升。

隨后XD Fusion圖像引擎被引入P40系列,讓影像細節、色彩和動態范圍得到提升,讓拍出來的圖像更加細膩,色彩也更加真實還原。HUAWEI P50系列全新升級的XD Fusion Pro,更是無限接近自然界的光譜,按下快門 “所見即所得”。

另外,擴大AI應用范圍。AI算法既能在軟件系統發揮作用,也能夠與硬件協同作用。

在最新的HUAWEI P50中,華為的AI攝影能力進一步融合,建立了從光學鏡頭到傳感器鏈路的數學模型,能夠從現實拍攝場景這一步開始,就調用AI算法能力,測算標定一系列器件的物理參數,推算出被像差退化前的光信號,對光電轉化的全過程進行優化,呈現出原汁原味的視覺效果。

從2017年首次推出AI攝影,多年來華為不斷探索AI在移動影像領域的場景與能力,不斷有新的算法面世,把整個計算攝影的能力提升到新的高度,一直引領著AI攝影的潮頭。

光學系統、成像技術、圖像處理,構成了華為影像技術的基本框架,也成為未來計算攝影的產業技術規范,形成了獨一無二的移動影像技術體系。

下一階段的移動影像,會在計算光學上有更大的突破、具備更高程度的集成性,以及軟硬件協同帶來的更多可能。

體驗之軌:技術突破與用戶美學的諧調

黑科技雖好,可不能貪杯,智能消費電子市場,最終拼殺的是用戶體驗和直接價值。

細數那些“出圈”的華為手機攝影新聞,讓普通消費者也能津津樂道的是:超級夜景的“超夜”、原色引擎的“原色”、長焦拍月亮的“望月”等,這些都不是什么深奧技術概念,而是具象化、場景化的體驗感。

用體驗之軌,來規范和明確技術落地應用的場景和需求,是華為影像“軌物”的第二步。

場景一:真實色彩VS原色引擎。

在高端手機市場,高級感=更真實的色彩呈現,一直是一個顛破不滅的規律。如何定義和還原色彩之美,是一件見仁見智的事,就像莫奈筆下的睡蓮并非現實中的色彩,依然令人心動。為此,華為對內與全球研究所和高校聯合開發,對外邀請心理學專家、美妝博主、影視工作者等加入,打造出原色引擎技術。

HUAWEI P50系列就通過原色影像的引入,再結合其他光學、AI等技術能力,讓創作者們能夠拍出所見即所得的影像色彩,物理世界與數字世界的色彩誤差,或許正在此刻消融。

場景二:明暗感知VS感光技術。

一直以來,手機攝影被吐槽的就是無法呈現出人眼看到的豐富細節,在拍攝銀河、星空之類的畫面時,不得不依賴專業單反。或許你第一次知道手機也可以拍月亮,就是因為華為的“超級月亮”。

作為業界最早開發夜景模式的廠商,在提升亮度和對比度上,華為一直在努力,通過傳感器濾光技術的變革,讓移動影像能夠在暗光環境下能夠捕捉到更多信息。

從RYYB傳感器,到超光譜超級影像單元、超動態范圍技術的持續提升,都在不斷刷新著用戶的夜拍體驗。

場景三:人像攝影VS移動變焦。

手機拍照離不開自拍和拍人,然而相比專業相機鏡頭的“長槍短炮”,早期的手機鏡頭在人像攝影上確實有點被碾壓。作為業界最早關注人像攝影的廠商之一,華為最早提出了利用不同的攝像頭、不同的視場角(FOV),進行多攝像頭切換的變焦解決方案,2017年推出的HUAWEI P10系列,就搭載了人像大師模式,用一顆等效焦距的鏡頭,結合內置的深度ISP芯片,去精準展現人像輪廓。此后又在業界首次采用了全新的ToF攝像頭,實現畫面縱深的測距;HUAWEI P40系列則以專業且多層次的感光元件和鏡頭組合,攻克了更復雜的人像環境;到HUAWEI P50系列時,潛望式長焦鏡頭可以讓人像口紅不同色號的細微區別都躍然畫中……用更好的變焦體驗,滿足人像攝影乃至野外攝影、星空攝影等特殊場景的需求,原本需要專業相機設備完成的記錄,也可以為普通人輕松獲得,這也讓移動影像的價值進一步放大。

場景四:瞬間抓拍VS智能工具。

快速抓拍是生活中常見的拍攝場景,親子活動、寵物游戲、朋友聚會、運動舞蹈等等動態場景,往往也蘊含著豐富的情緒與情感,怎樣避免連拍中產生的運動模糊,也考驗著手機場上的能力。

以HUAWEI P50 系列的疾速閃拍模式為例,就通過快門零延時、智能降曝光和運動模糊減少等技術,定格住一些決定性瞬間的畫面。再結合AI微動瞬間的算法,把靜態的圖片跟動態瞬間的視頻結合在一起,可以使動態畫面更清晰。

可以發現,華為所有的技術創新都不在于炫技,而在于如何在特定的拍攝場景中,選擇最恰當的自研技術,巧妙地滿足用戶的審美需求。

也正是因為把用戶價值放在核心,才能放心大膽地探索技術的“無人區”,孕育出用戶為之贊嘆的驚艷時刻。

文化之軌:通往創造力的無盡想象

解決了底層技術、場景功能的前提后,修筑一條文化之軌,將不同的個體集聚在一起,釋放腦洞和創造力,召喚出創作者精神,是華為影像“軌物”的第三步。

第一步:搭建平臺。打造一個屬于大多數人的影像創作平臺,讓攝影不再是小眾狂歡,激活普通人的創作欲望,是建立移動影像文化的前提。

2017年華為舉辦了第一屆新影像大賽,到2021年吸引了170多個國家和地區的用戶參與活動,作品投稿累計數量高達300萬件,成為最大的影像賽事IP……可以發現,只有移動影像的持續提升,以及攝影手機產品的技術民主化落地,才能讓普通人也可以用手機拍出媲美專業級別的圖像,進而產生創作和分享的欲望,華為影像文化也隨之而生。

第二步:激活社區。當然,僅有平臺還是不夠接地氣。有創作經驗的朋友應該會知道,堅持不下去的原因不是缺少創作靈感,而是缺少一個可以隨時隨地交流分享的“同溫層”社區,得不到鼓勵和支持。為此,華為新影像社區在2019年11月上線,包含圖片社交、賽事活動與專業教程等功能,讓手機攝影愛好者可以溝通分享,也可以相互學習、一起進步,甚至找到新的事業機遇,實現人生價值。

第三步:提高上限。圈層的上限是由金字塔尖的群體決定的,這就需要平臺看到更多專業群體的需求,通過多種賦能方式,將技術要求高、創作上限高的作者吸引到移動攝影的殿堂。

華為攜手金雞百花電影節,共同將“華為新影像·金雞手機電影計劃”打造成為電影節的獨立單元,開創了電影創作史上的一大先河。

號召更多專業電影人和用戶使用手機進行影像創作,能夠打破手機影像創作的上限,賦予手機電影更大的想象空間。目前,華為新影像·金雞手機電影計劃已經吸引了北影、中傳、上戲等專業院校老師和學生的參與,這些“專業用戶”的要求往往也更高,對手機視頻拍攝中涉及分辨率、幀率、剪輯工具、協同交互等進行反饋,驅動華為影像的持續升級與專業引領。

說到底,手機只是工具,拍攝也只是第一步,而影像創作之后的故事,比如一張圖片的社交分享、一個短視頻的商業變現、一部電影的文化交流……這些文化層面的建構,對中國智能手機廠商來說是最難的一步,卻也是構建高端品牌圈層所必不可少的。

華為所做的正是用技術的手段,解決用戶與攝影的距離感。當大多數人都感受到移動創作的便捷,習慣了用影像記錄生活當中的美好瞬間,那么無聲無色的世界就會顯得那么索然無味,這會開辟出一個更廣大的創新空間。當創作者文化逐步成形,品牌向心力也就初見規模了。

在移動影像文化的多年建樹,也讓華為成為目前唯一能與蘋果影像比肩的智能消費品牌。

在很多手機品牌的發布會中,消費者沒少看到各種參數對比、樣張PK、鏡頭數量等評判角度,而跨時代的影像技術、體驗和文化之變,似乎更多是由華為帶來的。

成為第一象限的王者,華為靠的不是一城一池的“碾壓”,而是在移動影像上清晰的戰略定位,以及體系化、集成化、持續性的創新能力。如此才能在手機市場進入同質化競爭的瓶頸期,為整個行業引領創新方向,構建出更寬廣的產業空間。

以新“軌物”,方能范世。華為影像的自成一派,背后隱藏著的是長期投入與耐力,也將成為支撐下一代影像技術的力量之源。

-

華為手機

+關注

關注

7文章

6194瀏覽量

95818 -

影像技術

+關注

關注

0文章

40瀏覽量

8276

發布評論請先 登錄

華為手機加裝無線充電模塊

業界首款支持星閃車鑰匙的智能手機亮相

華為發布HUAWEI Pura 80系列,讓影像遠超想象

華為Pura80 Ultra“一鏡雙目長焦”橫空出世,手機影像格局要變天?

鴻蒙應用元服務開發-Account Kit獲取手機號

高通驍龍8至尊版移動平臺革新終端側AI影像體驗

傳音重構全膚色影像技術體系,開拓影像膚色成像技術新領域

華為支付接入規范

TECNO攜手英國利茲大學與沙特高校 共同搭建沙特專屬膚色影像數據庫

掰掉衛星電話的外置天線,華為“天才少年”助力 Mate 捅破天

遙感影像分析的方法與步驟

華為nova 13系列發布:全新動態臻彩屏與影像升級

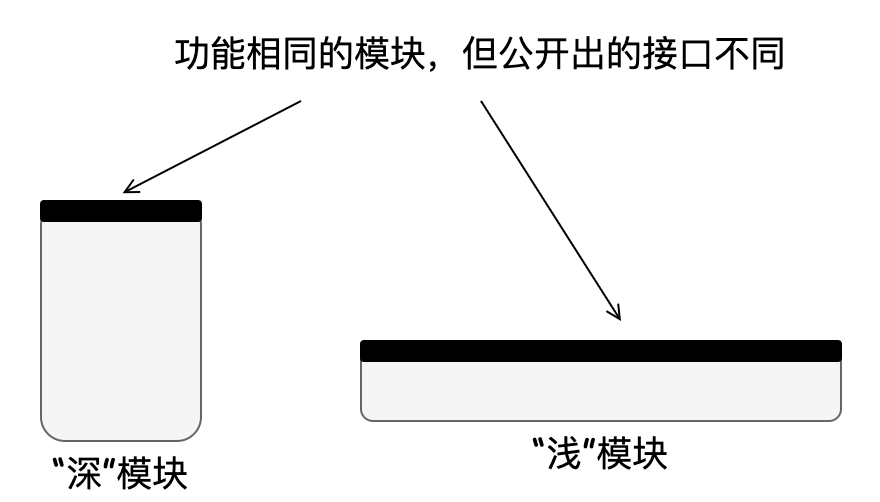

軟件設計哲學 于延保代碼改造中的實踐

軌物范世:華為手機的影像哲學

軌物范世:華為手機的影像哲學

評論