電子發燒友網報道(文/梁浩斌)上周日,問天實驗艙由長征5號B遙三運載火箭送上太空,并與中國空間站天和核心艙順利完成對接。而除了將問天實驗艙這個當今世界上現役最大的單體載人航天艙段送上太空之外,這次“問天”發射任務中還值得我們關注的點是,國產氮化鎵芯片在這次發射任務中,已經被廣泛應用。

國基南方、55所氮化鎵產品隨“問天”上天

據了解,這次問天實驗艙發射任務中,中電國基南方、中電五十五所配套保障了35款,共數萬只關鍵核心元器件。其中主要配套的是以氮化鎵PA為主的多款射頻芯片,模塊組件、GaN FET和絕緣子、GaN 二極管等產品,分別應用于載荷系統、運載火箭系統、地面測控系統等。其中氮化鎵PA還是首次在星載領域實現批量工程化應用,氮化鎵PA作為載荷系統——也就是問天實驗艙的關鍵核心元器件。另外限幅低噪放芯片、多功能芯片和開關芯片等微波芯片,突破了窄帶高效率等設計技術,用于實現微波信號發射、接收等功能。

實際上,在這次問天實驗艙發射任務前,國基南方、55所的氮化鎵器件就已經實現了宇航應用,參與了保障北斗導航、火星探測、載人航天等系列重大發射任務。

此前北斗三號衛星系統總設計師林寶軍在接受采訪時曾表示,北斗三號系統采用了150W大功率氮化鎵高效固放設備,即固態高頻功率放大器。據電子發燒友了解,這種固放設備應用了微波單片集成電力(MMIC)和優化設計的微波網絡技術,可以將多個微波功率器件、低噪聲接收器件等組合成固態發射模塊或固態收發模塊,具有互調性能好、功耗低、頻帶寬、體積小、重量輕、維護成本低、壽命長、穩定可靠等特點。

中電55所成立于1958年,是國內最早從事第三代半導體材料研發的科研單位之一。近年來跟隨國家戰略需求,中電55所和以中電55所為主體組建的中電國基南方在氮化鎵射頻器件領域展開技術攻關,目前在外延材料、產品設計、工藝制造、測試及可靠性等方面,突破了一批關鍵核心技術,建立了成熟穩定的氮化鎵微波毫米波器件技術體系和產品體系。

氮化鎵已經成為航天領域的寵兒

對于航天應用的半導體芯片,從地面到太空,面臨著多個挑戰。包括發射過程中的強烈震動和加速度,在太空中極端的高溫和低溫,由于光電效應和衛星周圍低密度等離子體導致的高壓靜電放電等等,這些問題都還算比較容易解決。而最難應付的是太空中各種射線、輻射等對于電子元器件的影響,太空中的各種粒子可以輕易穿透衛星以及其中的各種電子元器件,造成比如電荷積累導致的漏電流、增益下降等問題,甚至導致電位反轉、內存狀態變化、柵極氧化層損壞等,嚴重影響可靠性。

傳統硅器件在航天應用上,也有多種手段降低輻射影響,比如選擇更大線寬的制程,設計冗余提高容錯率、模塊獨立化等等。但問題是,對于抗輻射等技術需求極高,且需求量不大,導致很多航天級芯片價格都高得離譜,比如賽靈思的航天級FPGA芯片XQR5VFX130-1CF1752V,單片售價超過120萬人民幣,且有價無貨,并對中國禁售(參考瓦森納協議)。

但氮化鎵對于電磁輻射的敏感性低,氮化鎵器件在輻射環境中擁有很強的穩定性,實現航天級的成本較低,并且相比與硅、砷化鎵等可以工作在大得多的溫度范圍下。因此氮化鎵的耐輻射特性使得它在航天領域受到了廣泛應用。

在航天領域,除了前面提到的射頻器件之外,由于氮化鎵功率器件的開關頻率高,可以在衛星電源上實現更高的功率密度,更高的能源效率,甚至減輕載荷重量,在一定程度上降低發射成本。所以氮化鎵功率器件也已經在衛星電源上得到應用,目前包括GaN Systems、SSDI、CAES、EPC、Microchip、Wolfspeed等公司都推出了航天級GaN FET產品,應用在DC-DC、降壓轉換器、電機驅動器、功率控制器等領域。

而隨著未來商業航天的興起,對于載荷成本和發射成本持續壓縮的要求之下,氮化鎵在航天領域的需求或許將會成為氮化鎵市場新的高速增長點。

國基南方、55所氮化鎵產品隨“問天”上天

據了解,這次問天實驗艙發射任務中,中電國基南方、中電五十五所配套保障了35款,共數萬只關鍵核心元器件。其中主要配套的是以氮化鎵PA為主的多款射頻芯片,模塊組件、GaN FET和絕緣子、GaN 二極管等產品,分別應用于載荷系統、運載火箭系統、地面測控系統等。其中氮化鎵PA還是首次在星載領域實現批量工程化應用,氮化鎵PA作為載荷系統——也就是問天實驗艙的關鍵核心元器件。另外限幅低噪放芯片、多功能芯片和開關芯片等微波芯片,突破了窄帶高效率等設計技術,用于實現微波信號發射、接收等功能。

實際上,在這次問天實驗艙發射任務前,國基南方、55所的氮化鎵器件就已經實現了宇航應用,參與了保障北斗導航、火星探測、載人航天等系列重大發射任務。

此前北斗三號衛星系統總設計師林寶軍在接受采訪時曾表示,北斗三號系統采用了150W大功率氮化鎵高效固放設備,即固態高頻功率放大器。據電子發燒友了解,這種固放設備應用了微波單片集成電力(MMIC)和優化設計的微波網絡技術,可以將多個微波功率器件、低噪聲接收器件等組合成固態發射模塊或固態收發模塊,具有互調性能好、功耗低、頻帶寬、體積小、重量輕、維護成本低、壽命長、穩定可靠等特點。

中電55所成立于1958年,是國內最早從事第三代半導體材料研發的科研單位之一。近年來跟隨國家戰略需求,中電55所和以中電55所為主體組建的中電國基南方在氮化鎵射頻器件領域展開技術攻關,目前在外延材料、產品設計、工藝制造、測試及可靠性等方面,突破了一批關鍵核心技術,建立了成熟穩定的氮化鎵微波毫米波器件技術體系和產品體系。

氮化鎵已經成為航天領域的寵兒

對于航天應用的半導體芯片,從地面到太空,面臨著多個挑戰。包括發射過程中的強烈震動和加速度,在太空中極端的高溫和低溫,由于光電效應和衛星周圍低密度等離子體導致的高壓靜電放電等等,這些問題都還算比較容易解決。而最難應付的是太空中各種射線、輻射等對于電子元器件的影響,太空中的各種粒子可以輕易穿透衛星以及其中的各種電子元器件,造成比如電荷積累導致的漏電流、增益下降等問題,甚至導致電位反轉、內存狀態變化、柵極氧化層損壞等,嚴重影響可靠性。

傳統硅器件在航天應用上,也有多種手段降低輻射影響,比如選擇更大線寬的制程,設計冗余提高容錯率、模塊獨立化等等。但問題是,對于抗輻射等技術需求極高,且需求量不大,導致很多航天級芯片價格都高得離譜,比如賽靈思的航天級FPGA芯片XQR5VFX130-1CF1752V,單片售價超過120萬人民幣,且有價無貨,并對中國禁售(參考瓦森納協議)。

但氮化鎵對于電磁輻射的敏感性低,氮化鎵器件在輻射環境中擁有很強的穩定性,實現航天級的成本較低,并且相比與硅、砷化鎵等可以工作在大得多的溫度范圍下。因此氮化鎵的耐輻射特性使得它在航天領域受到了廣泛應用。

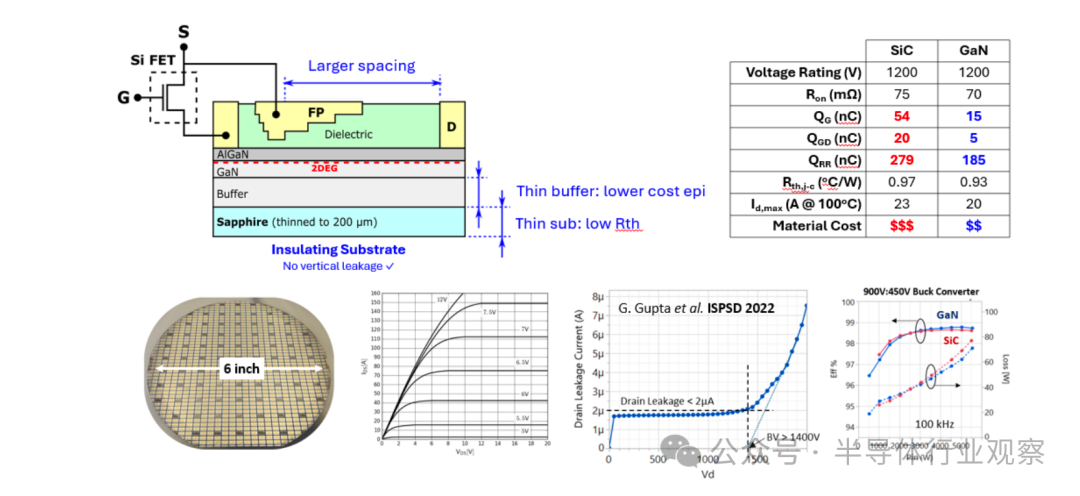

在航天領域,除了前面提到的射頻器件之外,由于氮化鎵功率器件的開關頻率高,可以在衛星電源上實現更高的功率密度,更高的能源效率,甚至減輕載荷重量,在一定程度上降低發射成本。所以氮化鎵功率器件也已經在衛星電源上得到應用,目前包括GaN Systems、SSDI、CAES、EPC、Microchip、Wolfspeed等公司都推出了航天級GaN FET產品,應用在DC-DC、降壓轉換器、電機驅動器、功率控制器等領域。

而隨著未來商業航天的興起,對于載荷成本和發射成本持續壓縮的要求之下,氮化鎵在航天領域的需求或許將會成為氮化鎵市場新的高速增長點。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。

舉報投訴

-

氮化鎵

+關注

關注

61文章

1796瀏覽量

118049 -

航空航天

+關注

關注

1文章

424瀏覽量

25132

發布評論請先 登錄

相關推薦

熱點推薦

氮化鎵快充芯片U8725AHE的工作原理

氮化鎵充電器的高功率密度,能在很小的體積里給出更高的功率,所以氮化鎵充電器個頭更小,重量也更輕。且能把電能轉換得更有效,能量損失也少,充電速度就能變得更快。推薦一款快速啟動功能和超低的

氮化鎵電源芯片U8722BAS的特性

炎熱的夏天,總是需要一些沖散酷暑的小電器,給生活制造驚喜。客戶最近熱賣的制冷杯,被稱為夏日“行走的小冰箱”,受到了許多上班族和戶外一族的喜愛,充電部分采用的正是我們深圳銀聯寶科技研發生產的氮化鎵電源芯片。今天就帶你一起看看

25W氮化鎵電源芯片方案介紹

同一套電源芯片方案,可直接應用于不同的電壓輸出上,這不僅有效節省成本,更是大大縮短了開發時間,使項目收益最大化。深圳銀聯寶科技最新推出的25W氮化鎵電源芯片方案U8723AH+U761

氮化鎵GaN快充芯片U8732的特點

充電器都能輕松應對,一充搞定。充電器自然離不開芯片的支持,今天主推的就是來自深圳銀聯寶科技的氮化鎵GaN快充芯片U8732!

康尼新能源與汽車之家南京空間站達成戰略合作

近日,康尼新能源與汽車之家南京空間站正式簽署戰略合作協議,雙方將在新能源汽車領域及充放電類產品展開深度合作,共同推動行業技術創新與市場拓展。康尼新能源常務副總經理王才振、汽車之家南京空間站總經理仲誠等領導共同參加本次簽約儀式。

NASA將首次通過Twitch平臺直播國際空間站活動實況

據悉,NASA計劃在近日在國際空間站(ISS)進行首次Twitch直播。該直播將于美國東部時間2月12日上午11:45在NASA的Twitch頻道進行(https://www.twitch.tv

氮化鎵充電器和普通充電器有啥區別?

的代替材料就更加迫切。

氮化鎵(GaN)被稱為第三代半導體材料。相比硅,它的性能成倍提升,而且比硅更適合做大功率器件、體積更小、功率密度更大。氮化鎵

發表于 01-15 16:41

氮化鎵電源芯片和同步整流芯片介紹

氮化鎵電源芯片和同步整流芯片在電源系統中猶如一對默契的搭檔,通過緊密配合,顯著提升電源效率。在開關電源的工作過程中,氮化

25W氮化鎵電源芯片U8722BAS的主要特征

在消費類快充電源市場中,氮化鎵有著廣泛的應用,如今已有數十家主流電源廠商開辟了氮化鎵快充產品線,推出的氮化

日本企業加速氮化鎵半導體生產,力推電動汽車續航升級

日本公司正積極投入大規模生產氮化鎵(GaN)功率半導體器件,旨在提升電動汽車的行駛里程。盡管氮化鎵與碳化硅(SiC)在電動汽車功率半導體器件的應用上

氮化鎵和砷化鎵哪個先進

氮化鎵(GaN)和砷化鎵(GaAs)都是半導體材料領域的重要成員,它們在各自的應用領域中都展現出了卓越的性能。然而,要判斷哪個更先進,并不是一個簡單的二元對立問題,因為它們的先進性取決于具體的應用場

國產氮化鎵芯片“上天”,中國空間站、北斗、火星探測都已經用上

國產氮化鎵芯片“上天”,中國空間站、北斗、火星探測都已經用上

評論