導讀

隨著物聯網在各行業的深入應用,在一些場景中大規模部署受到環境、成本、節能環保等限制,傳統供電方式無法滿足需求,無源物聯網成為有效解決方案,也將成為未來5G Advanced和6G技術體系中的重要組成部分。本文通過對無源物聯網的需求和場景進行研究,分析無源物聯網核心技術,并梳理了無源物聯網商業化創新的進展,系統性總結了當前無源物聯網的技術和產業發展趨勢,為業界在這一領域的研究提供參考。

0 引言

隨著物聯網技術與各行業深入融合,物聯網連接規模增長迅速。2020年底,全球物聯網連接數達到113億,首次超越了包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、臺式電腦以及固定電話在內的非物聯網連接數,預計到2025年連接數將超過270億[1]。

過去10余年,降低終端節點功耗一直是物聯網核心研究方向之一,催生了多項創新技術并形成相關標準。在蜂窩物聯網領域,第三代移動通信標準化組織(3GPP)針對LTE的優化和剪裁,形成了LTE Cat 1、LTE Cat M以及NB-IoT標準,5G R17版本標準中引入了RedCap(縮減能力終端),也是為了降低接入5G網絡的物聯網終端功耗;在非授權頻譜物聯網領域,LoRaWAN、Sigfox等標準支撐了大量低功耗終端快速接入,WiFi、藍牙等均開發低功耗技術來支持物聯網發展,如WiFi聯盟推出的WiFi Halow標準。

以上各類低功耗的技術和標準,支持海量物聯網的接入,成為滿足大連接的主力,業界已經形成共識。不過,現有低功耗物聯網技術大部分需普通電池或紐扣電池供電,百億級物聯網節點意味著需要消耗百億級電池,這并不符合低碳經濟的要求,同時,現有技術無法滿足很多不具備電池供電條件場景的需求,無源物聯網正是解決這些需求的有效手段。

1.對無源物聯網的需求

萬物互聯的愿景首先需要對物理世界進行有效感知,廣泛部署海量的傳感節點。在多個行業應用實踐中,電池供電的有源節點在大量場景部署時會受到明顯限制,需要免電池的無源物聯網方案。目前,無源物聯網的多個場景需求已逐漸清晰,這些場景擁有遠高于現有低功耗物聯網技術所能支持的節點數。因此,無源物聯網將成為支撐更大規模連接的主力。

1.1 有源傳感節點部署面臨的痛點

當前,大多數無線傳感節點是通過電池供給能量,而這些有源傳感節點面對很多海量部署場景時,其弊端逐漸暴露,多方面痛點制約了物聯網向著更廣闊場景的擴展。

(1)低碳經濟的要求

從低碳環保角度看,若未來大部分傳感器節點都采用電池作為能量源,當能量耗盡后,遺留在環境中的廢棄電池會對環境造成污染,因此業界需要發展綠色物聯網技術,支持海量物聯網節點接入的同時,不會造成更高碳排放或污染。

(2)極端環境部署受限

在大量極端的環境中,無線傳感網絡的部署具有重要意義,但這些場景往往不適合供電或更換電池,主要包括兩類環境:一類是人們很難長期活動的場所,如森林、山丘、戰場等場所,對這些場所部署大量無線傳感節點,將對森林防火、災情監測、山體滑坡、敵情偵查等產生至關重要的作用,然而這些場所分布地域廣且往往人跡罕至,無線傳感節點若采用電池供電,電量耗盡后對其補充能量的成本極高;另一類是相對惡劣的工作環境,如工業生產現場、高壓電站、鍋爐泵房等監測場景,面臨著高空、高溫、高輻射等極端環境,不利于對傳感節點進行電池更換。

(3)極低成本的限制

近年來,雖然低功耗廣域網絡(LPWAN)的快速發展,已經大幅降低了節點成本,但相關模組成本依然在10-20元人民幣區間,進一步下降的空間非常有限。隨著物聯網應用場景的擴展,一些低價值物品的場景也產生了連接的需求,這些場景往往擁有海量的終端,但單個終端的價值并不高,如對物流包裹的追蹤,這就要求傳感和通信模組能夠做到極低成本。在實踐中,需要在保持感知和通信性能基礎上,對原有節點進行大幅裁剪,減少多個器件的使用,才能實現成本的實質性下降,電池也將成為裁剪的對象。

(4)終端尺寸的限制

在很多場景中,終端尺寸也是制約應用部署的因素。例如,一些植入體內的芯片對尺寸要求非常嚴苛,對電池和其他器件的剪裁能夠明顯減少終端體積;又如,在物流和倉儲管理中,往往需要以標簽的形態貼在物品上,對標簽厚度的要求使其無法進行電池供電。

這些相應的痛點存在,需要無線傳感節點在其生命周期內可以滿足免維護、低功耗、低成本、小尺寸、環保的需求,這些正是無源物聯網所要解決的問題。

1.2 無源物聯網主要場景

過去幾年,物聯網從業者對物聯網節點的三個不同速率檔位分類已形成共識,即高速物聯、中速物聯和低速物聯。其中,高速物聯主要通過5G eMBB、4G Cat.4+、WiFi 6等技術來承載,中速物聯目前主要通過4G Cat.1、3G、2G等技術來承載,低速物聯主要由NB-IoT、LoRaWAN、BLE等技術來承載,不同速率同時也對應不同功耗等級,形成明顯的三大類場景,也面對三類不同量級的物聯網連接數。

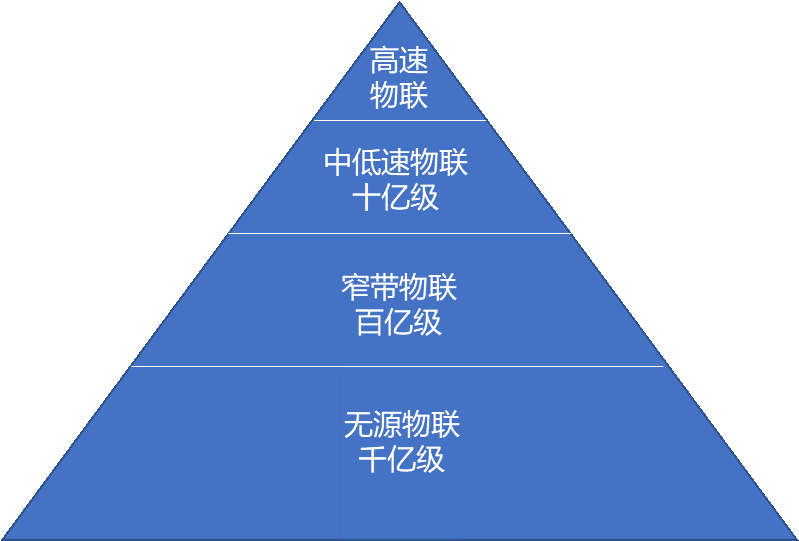

業界比較熟悉的低速物聯標準NB-IoT、LoRaWAN、BLE等可以支撐百億級連接,中速和高速物聯標準能夠帶來的連接規模遠低于低速物聯連接規模。在以上三類物聯網場景基礎上,無源物聯這一類別將成為千億級物聯網連接場景的主要來源(見圖1)。

圖1 不同分類檔物聯網連接規模

業界對無源物聯網開展了前期探索,一些場景已逐漸明晰,如快消品、物流包裹、產品外包裝、倉庫貨物盤點等需要聯網的場景,構成了千億級無源物聯網節點的基礎。OPPO研究院發布的《零功耗通信白皮書》中,總結了無源物聯網工業傳感器網絡、智能交通、智慧物流、智能倉儲、智慧農業、智慧城市、能源領域等應用以及面向個人消費者的智能穿戴、智能家居以及醫療護理等方面的應用。目前,一些企業已經實現無源物聯網小范圍落地,包括物流倉儲管理、藥品追蹤等場景。

以物流為例,國家郵政局發布數據顯示,2021年全年,我國快遞業務量達1083億件,同比增長29.9%,包裹數量占全球一半以上。通過超低成本的無源物聯網方案,其中相當比例的包裹可以實現有效追蹤,則這一領域每年就能實現海量連接。

2.無源物聯網主要技術

無源物聯網主要是通過能量采集、反向散射通信、低功耗計算三方面技術來實現。其中,能量采集和反向散射通信是無源物聯網方案實現的必選技術,部分簡單的方案主要是實現傳感器數據直接上傳,不一定需要太多計算資源,因此本節主要討論前兩個技術。

2.1 能量采集技術

無源物聯網系統并不意味著無需能量供給就能工作,而是基于自供能的設計,形成長期穩定的能量來源驅動傳感器節點感知和通信。自供能主要是通過環境能量采集技術來實現,外界環境中存在著很多能量來源,能量采集技術將其采集并轉化為可供傳感節點工作的能量,也滿足低碳經濟的要求。主要的能量采集技術包括:

(1)環境光能采集:太陽能是最為常見的環境光能,環境光能量采集技術可以將太陽能轉化為電能,當前太陽能光伏發電已初具規模,為未來能源結構變化做出貢獻。當然,環境光能采集的局限性非常明顯,對光能量收集的強度往往受時間、天氣等外界因素的影響。

(2)振動能量采集:震動能廣泛存在于橋梁、樓宇、車輛、機器、家電等場合,震動能技術可以通過多種方式進行能量轉換,如壓電轉換、靜電轉換和磁電轉換等。其中,靜電轉換方式是借助靜電感應將機械能轉化成電能;壓電轉換方式是通過壓電效應發電,借助初始的電壓差進行設備供電的能量轉換;磁電轉換方式通過振動使導體切割磁感線產生能量。

(3)熱能采集:熱能轉化一般基于熱電材料的賽貝克效應,根據兩個不同導體接合處的溫度差而產生電壓。一些可穿戴設備在探索使用熱能采集技術,將人體作為發熱端,環境作為冷的一端,高低溫度之間的差值決定產生的能量大小。

(4)射頻能量采集:射頻能采集的能量可以來源于移動通信基站、電視塔、WiFi路由器、微波爐等,我們每天被這些射頻信號包圍,可以隨時作為能量來源。其基本原理是通過電磁感應實現對空間電磁波能量的采集,本質是將射頻能量轉化為直流電壓,以有效地用于對感知節點負載電路的驅動。

由于環境本身的特點,各類能量采集技術獲得的能量密度差別很大,以下為典型場景下四類環境能量的密度[2]。

表1 典型場景下環境能量密度

環境能量場景能量密度(μW/cm3)

太陽能光照場景10(室內) 10000(室外)

振動能工廠200

熱能熱管15(10℃溫度梯度)

射頻能射頻發射器附近0.1

環境能量采集存在著很多技術挑戰,集中體現在能量微弱和隨機性明顯,尤其是大部分情況下僅有微瓦級的能量供應,在這樣的條件下驅動傳感器數據采集、通信和計算的穩定工作是一項巨大的挑戰。因此,除了采集外,也需要對這些微弱能量進行有效管理,一般來說,能量采集系統的基本模塊包括三部分[3]:

換能部分:能量轉換器件從不同環境來源中獲取能量并轉化為電能,如熱電裝置轉化熱能、壓電元件轉化振動動能等;

電源管理部分:電源管理電路通常由穩壓器組成,根據系統的要求對微弱能量進行管理;

能量儲存部分:轉換的能量可以直接為感知節點供電,也可以被存儲到能量存儲單元中供將來使用,有利于持續性為感知節點供電。

其中,射頻能量雖然能量密度低,但由于傳感節點數據需要借助射頻傳輸,借助環境射頻信號,可以同時解決能量獲取和信號傳輸調制兩個功能,因此成為無源物聯網研究的重點。射頻能量采集研究經歷了多年的探索,射頻能量的強度、能量轉換效率、供能穩定性、系統兼容性等一直是其設計中最關注的問題,也給射頻能量采集帶來諸多挑戰。

2.2 反向散射通信技術

從環境獲取的能量可驅動感知節點數據傳輸和無線通信,當前主流的低功耗物聯網通信芯片(如BLE、LoRa、NB-IoT)的收發功耗都在數十毫瓦甚至數百毫瓦級別,而環境能量采集獲取能量僅有微瓦級,無法驅動這些類型節點工作,因此需要全新的無線通信技術,使通信能耗下降至數十微瓦甚至十微瓦以下,目前主流的方式采用反向散射通信技術。

反向散射通信是利用射頻信號反向散射原理,設計出極低功耗的調制與傳輸技術。反向散射通信最早由Stockman提出[4],由于射頻信號到達物體表面時一部分會被反射,而發送節點按照擬發送信息調整接收天線和阻抗之間的匹配,增強對入射射頻信號的反射,并將自身獲取的感知數據調制到該反射信號上,完成對數據的發送。這一過程類似于反光鏡,相對于其他通信技術,反向散射通信無需復雜的射頻結構,減少功率放大器、高精度晶振、雙工器、高精度濾波器等器件使用,也不需要復雜的基帶處理[5],因此,能夠簡化終端設計,大幅降低終端節點成本。

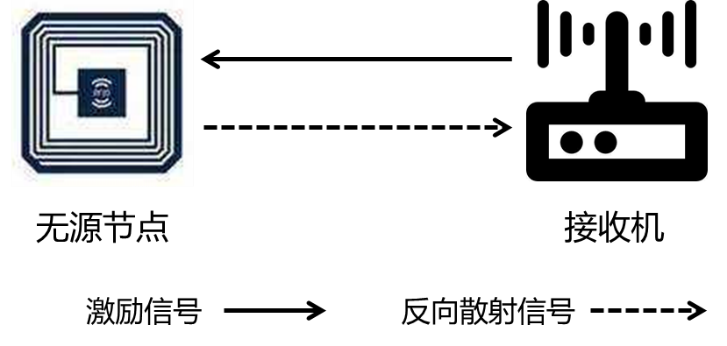

反向散射通信已經廣泛應用于RIFD(射頻識別)系統中,形成很多規模化商用的案例。其工作原理是接收機(一般為RFID閱讀器)發送射頻激勵信號,激活無源節點(一般為RFID電子標簽),電子標簽利用反向散射通信將自身信息調制到該射頻信號上,閱讀器接收到無源電子標簽的反射信號并進行解調,實現信息傳輸(見圖2)。

圖2 傳統反向散射通信系統

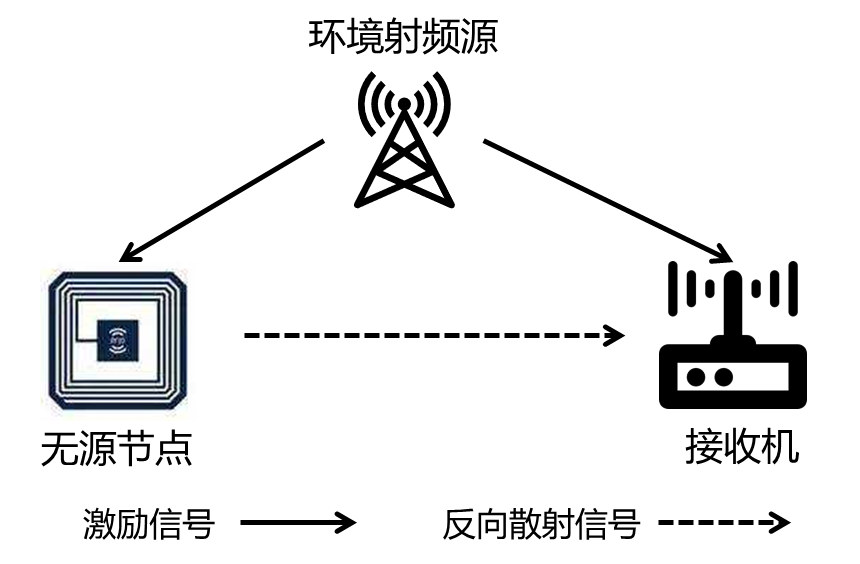

不過,以RFID為代表的傳統反向散射通信技術存在多方面的不足,集中表現在:一方面,射頻激勵信號源和接收機位于同一設備中,導致發射和接收自干擾而限制通信距離;另一方面,該系統需要專用的射頻激勵信號來源,限制了無源物聯網部署的區域和場景。因此,業界提出了環境反向散射通信技術[6],即利用周邊環境中廣泛存在的射頻信號,如蜂窩基站、WiFi路由器、電視塔等作為射頻信號來源,向無源節點發送激勵信號,結合射頻能量采集技術,無源節點可以從環境射頻信號源獲取足夠能量,完成數據調制并主動向接收機發送信號(見圖3)。通過這一設計,能夠顯著降低干擾和功耗,大幅提升通信距離。

圖3 環境反向散射通信系統

雖然環境反向散射通信是無源物聯網最為理想的通信技術,但仍然存在諸多技術挑戰,限制其大規模應用。這些挑戰包括更加輕量級的調制和編碼技術、更高效的多址方式、更靈活的資源管理方式、更輕量協議棧、更輕量安全管理機制以及簡化的網絡架構等,每一項挑戰都需要投入大量資源進行研發和工程化試驗[5]。

以靈活的資源管理方式為例,無源物聯網面向的很多場景典型特點是傳感器節點的海量、密集部署,例如在倉儲環境中,大量的貨物需要頻繁在一個固定倉庫進行儲存、盤點,產生海量倉儲信息,一般會將無源物聯網標簽貼在包裹或貨物上面,便于記錄、保存、更新貨物的信息。在這一場景下,智慧倉儲管理要求通信技術支持批量讀取、寫入標簽數據的能力,如在數秒內完成數千乃至上萬節點數據讀取上報,這種短時間、小范圍內海量終端數據傳輸的需求,對通信資源管理能力形成巨大壓力。資源管理設計中,一方面必須考慮所有無源節點身份如何快速識別,另一方面必須考慮節點數據在有限信道的有序傳輸,從而避免數據碰撞和干擾。當前,NB-IoT、LTE Cat M等成熟的物聯網通信技術無法支持這一要求,因此要求無源物聯網在能源供給非常有限的前提下,變革資源管理方式。

2.3 低功耗計算技術

由于無源物聯網節點需要在終端側進行簡單的資源管理、控制、編碼以及加密,因此也需要極低功耗的計算技術。這一領域主要集中在低功耗計算芯片的研究上,而低功耗計算芯片已形成階段性成果,具備很多成熟方案。例如,目前一些成熟的低功耗MCU(微控制單元)和傳感器芯片能夠達到微瓦級別的能耗,能夠為無源物聯網提供支持,相應的無源物聯網技術方案廠商也在低功耗計算領域深入研發,進一步降低計算的功耗。

3.無源物聯網創新和商業化進展

嚴格來說,RFID是無源物聯網其中一個技術方向,也是截至目前商業化最為成果的無源物聯網的業態。不過,RFID存在的嚴重依賴專門閱讀器、有效通信距離短等短板,使其應用場景非常受限。基于環境能量收集和環境反向散射技術的系統是未來無源物聯網發展的核心方向,各類無源物聯網領域的典型企業也主要是在這兩個方向上進行創新和商業化。

3.1 環境能量采集:芯片化提供通用供能模塊

環境能量采集技術已有多年的商用化歷程,目前這一領域多家代表性的企業均通過芯片化的形式將其環境能量采集技術封裝起來,形成通用的供能模塊,為各類無源感知節點提供能源收集、儲存、管理的功能。

近兩年,能量采集技術的創新逐漸得到國內外市場的認可。例如,國內一家名為飛英思特的廠商在環境能量采集技術上進行創新,推出多款微能管理模塊產品,可以對微光能、射頻能量、壓電、溫差能進行采集、轉換、管理,為無源節點解決能量來源;海外也有多家典型企業,如Atmosic公司核心技術為受控能量收集,并基于藍牙5平臺,開發出超低功耗無源藍牙芯片;另一家名為Wiliot的廠商,借助射頻能量采集技術,將自供電管理單元與超低功耗藍牙MCU和傳感器接口集成到一個芯片上,借助其能量轉化和管理的效率,該芯片還配備存儲器和安全加密引擎,形成一款具備感知、計算和通信功能的無源物聯網器件。

在部分需要電池供電的場景,這一通用供能模塊的方案一定程度上替代了傳統的電池,給這些場景帶來了永久供電的方案,大幅降低維護成本,延長了物聯網節點生命周期。例如,荷蘭一家名為Nowi的半導體廠商推出的能量采集芯片就與多家物聯網芯片廠商NB-IoT解決方案合作,形成自供電NB-IoT平臺,通過其環境能量采集芯片為NB-IoT傳輸提供無限期的能量來源。

3.2 環境反向散射通信:從局域通信向廣域通信擴展

相比于環境能量收集技術,環境反向散射通信技術的商用化進程相對緩慢,目前有部分初步商業化。隨著無源物聯網需求增加和相關技術的突破,環境反向散射通信從最初的僅有米級的局域通信距離,向著百米級甚至公里級的廣域通信距離擴展。近年來的技術探索主要包括:

(1)基于WiFi的反向散射通信

美國華盛頓大學電子工程學院的研究人員在2016年研發出一種全新的WiFi技術,稱之為Passive WiFi[7]。該技術基于反向散射通信,當附近WiFi路由器發射功率相對較高的射頻信號后,無源物聯網節點吸收射頻信號并調制天線反射系數,將傳感器信息傳遞出去。Passive WiFi無源節點傳輸速率為1Mbps和11Mbps的數據時,所消耗的電量分別僅為14.5μW和59.2μW,只有正常WiFi節點電量消耗的萬分之一,而且能夠實現30米的回傳距離,甚至有一定的穿墻能力。

(2)基于LoRa的反向散射通信

同樣是美國華盛頓大學電子工程學院的研究團隊,在一篇論文中闡述了其將反射調制技術擴展到遠距離傳輸的系統中[8],研究人員利用了LoRa信號高靈敏度和擴頻編碼技術,提升無源標簽回傳能力,并與商用的LoRa設備兼容,形成基于LoRa的反射調制系統。在測試中,研究人員成功的從射頻源和接收器之間相隔475米的任何位置實現無源節點反射調制并回傳傳感器信息。若將無源節點與射頻源置于同一位置時,接收器最遠可部署在2.8公里處,實現了遠距離的傳輸。在這個過程中,節點消耗的電量僅為10μW級別,研究人員估計大規模使用后每一節點標簽的成本僅為10-20美分。

(3)基于蜂窩網絡的反向散射通信

5G Advanced和6G系列技術中,無源物聯網已明確為其中方向之一。在5G和6G大規模蜂窩基礎設施部署的基礎上,無源物聯網節點擁有大量射頻來源,支持無源物聯網節點大規模部署和集中控制。

2021年9月,3GPP RAN#93e全會期間討論了R18版本的候選課題,其中無源物聯網就被多家代表提出。2021年12月召開的3GPP RAN#94e全會上,與會相關代表對無源物聯網關注點和技術反向進行多輪深入討論[9],其中反向散射通信就是重要候選技術。當前,業界對6G的愿景、技術和場景討論中,無源物聯網被認為是6G時代的典型場景,反向散射技術為實現無源物聯網提供了可能[10],而反向散射通信技術也與6G的很多候選技術融合,構建綠色節能的下一代通信網絡[5]。

3.3 無源物聯網創新和商用發展思考

近期,國內產學研各界對無源物聯網的關注達到了一個新高度,組織了多場研討會。綜合近期動態,不難發現無源物聯網形成了以下趨勢:一是需求不斷提升,此前廣泛應用RFID的領域,對于擺脫讀寫器、提升傳輸距離的新型無源物聯網系統充滿期待,其他相關領域也高度關注,在物流、倉儲、醫療、工業等行業形成潛在市場;二是融合性技術應用快速發展,根據不同場景和環境條件,相關企業和研究人員設計多種靈活性技術組合,形成低成本、高效支持無源物聯網部署,如根據不同環境條件,靈活調節能量采集技術和通信距離的方案;三是不同組織開始爭奪技術主動權,在3GPP RAN全會討論中,多個代表提出3GPP陣營現有的技術無法支持無源物聯網的愿景,需要進一步增強3GPP陣營在該領域的技術和標準輸出,形成對其他技術組織的競爭優勢。

面對新型無源物聯網帶來的廣闊市場前景,我國產業界應及時布局,持續提升我國在該領域的實力。第一,積極進行前沿技術研發,聚焦當前無源物聯網商用中面臨的主要技術難點,進行技術攻關,并積極參與3GPP等國際組織的標準制定,形成技術和標準的“中國力量”;第二,積極推進政產學研合作,擴大無源物聯網產業生態,尤其是在無源物聯網芯片、讀寫設備、控制平臺等環節增加自主創新企業數量和比例,擺脫傳統RFID產業以代工為主的局面;第三,發揮中國廣闊市場優勢,充分挖掘潛力,推進規模化示范應用,并對傳統有源方案進行部分替代。

4 結語

降低節點功耗一直以來是物聯網領域最關心的話題之一,無源物聯網為物聯網節點擺脫電池依賴、實現持續供能提供新的思路。本文從有源物聯網節點在海量連接部署中存在的短板出發,分析多個領域對無源物聯網的需求、場景和連接規模,并重點對環境能量采集技術和反向散射通信技術等無源物聯網核心技術進行研究,在此基礎上整理了當前產業界對無源物聯網創新和商業化的進程。無源物聯網雖然目前仍處于商用初級階段,但這一領域已受到高度關注,隨著5G Advanced和6G研究的進展,無源物聯網將成為支撐千億級連接規模的核心技術。

審核編輯 :李倩

-

物聯網

+關注

關注

2930文章

46188瀏覽量

391562 -

低功耗

+關注

關注

11文章

2796瀏覽量

104860

原文標題:從“入門”到“頭禿”,一文搞懂“無源物聯網”

文章出處:【微信號:ulinkmedia,微信公眾號:物聯傳媒】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

中移芯昇參加5G-A無源物聯網技術創新與產業發展論壇

物聯網的應用范圍有哪些?

攀登者 | 芯昇科技與蜂窩無源物聯的創新之路

一文淺談工業物聯網是什么

物聯網就業有哪些高薪崗位?

北京移動開展5G-A無源物聯技術試點

中移芯昇參與5G發展大會介紹5G-A蜂窩無源物聯網芯片開發進展

RFID行業新階段:攻克UHF RFID芯片技術,5G-A無源物聯網帶來新機會

一文搞懂“無源物聯網”是什么

一文搞懂“無源物聯網”是什么

評論