總體框架

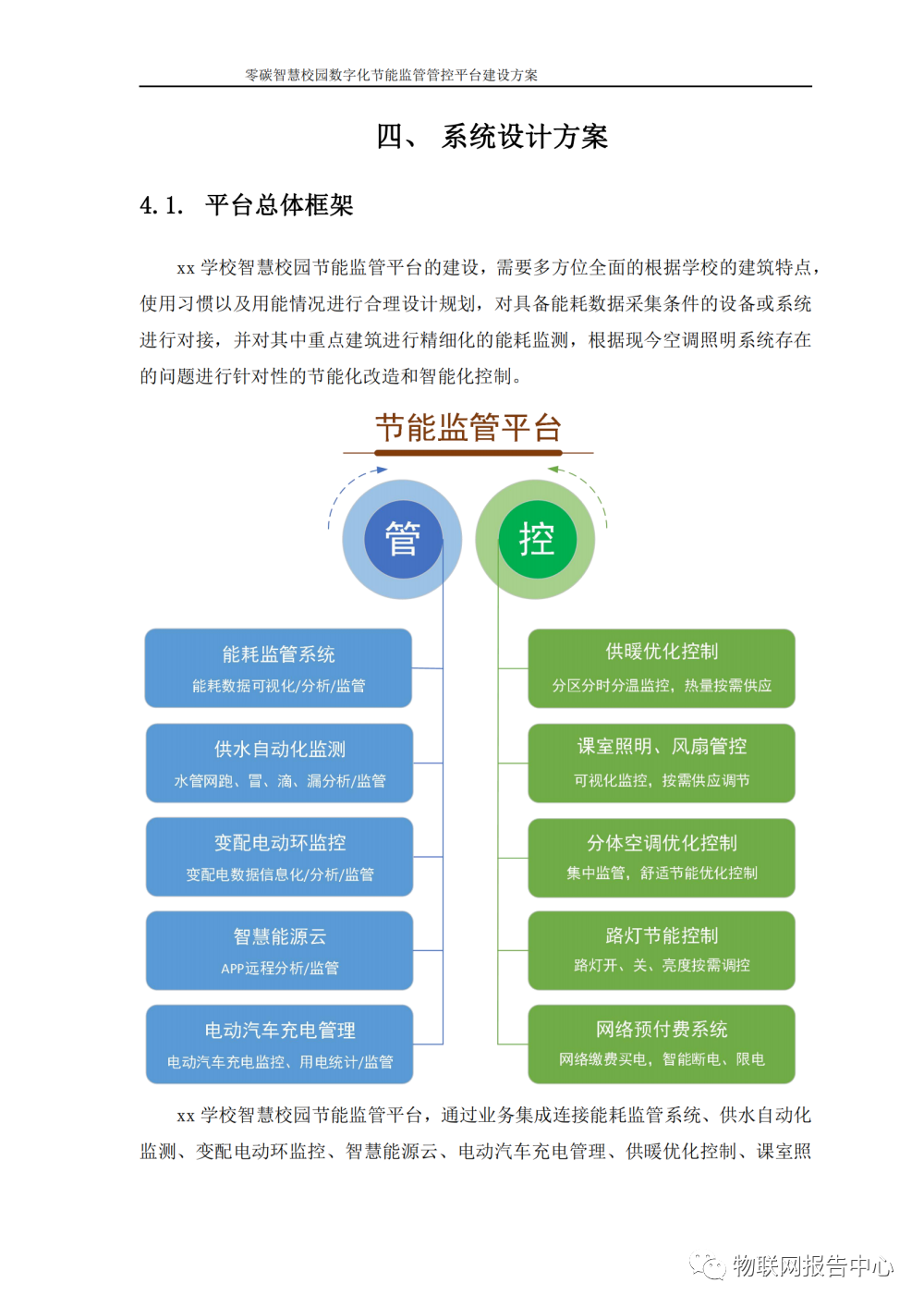

學(xué)校智慧校園節(jié)能監(jiān)管平臺(tái)的建設(shè),需要多方位全面的根據(jù)學(xué)校的建筑特點(diǎn),使用習(xí)慣以及用能情況進(jìn)行合理設(shè)計(jì)規(guī)劃,對(duì)具備能耗數(shù)據(jù)采集條件的設(shè)備或系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接,并對(duì)其中重點(diǎn)建筑進(jìn)行精細(xì)化的能耗監(jiān)測(cè),根據(jù)現(xiàn)今空調(diào)照明系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行針對(duì)性的節(jié)能化改造和智能化控制。

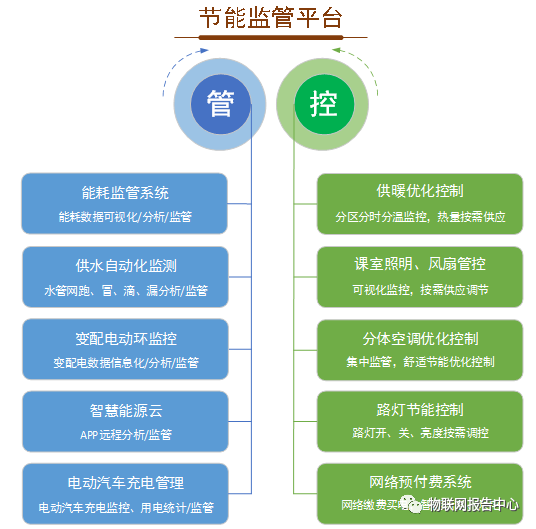

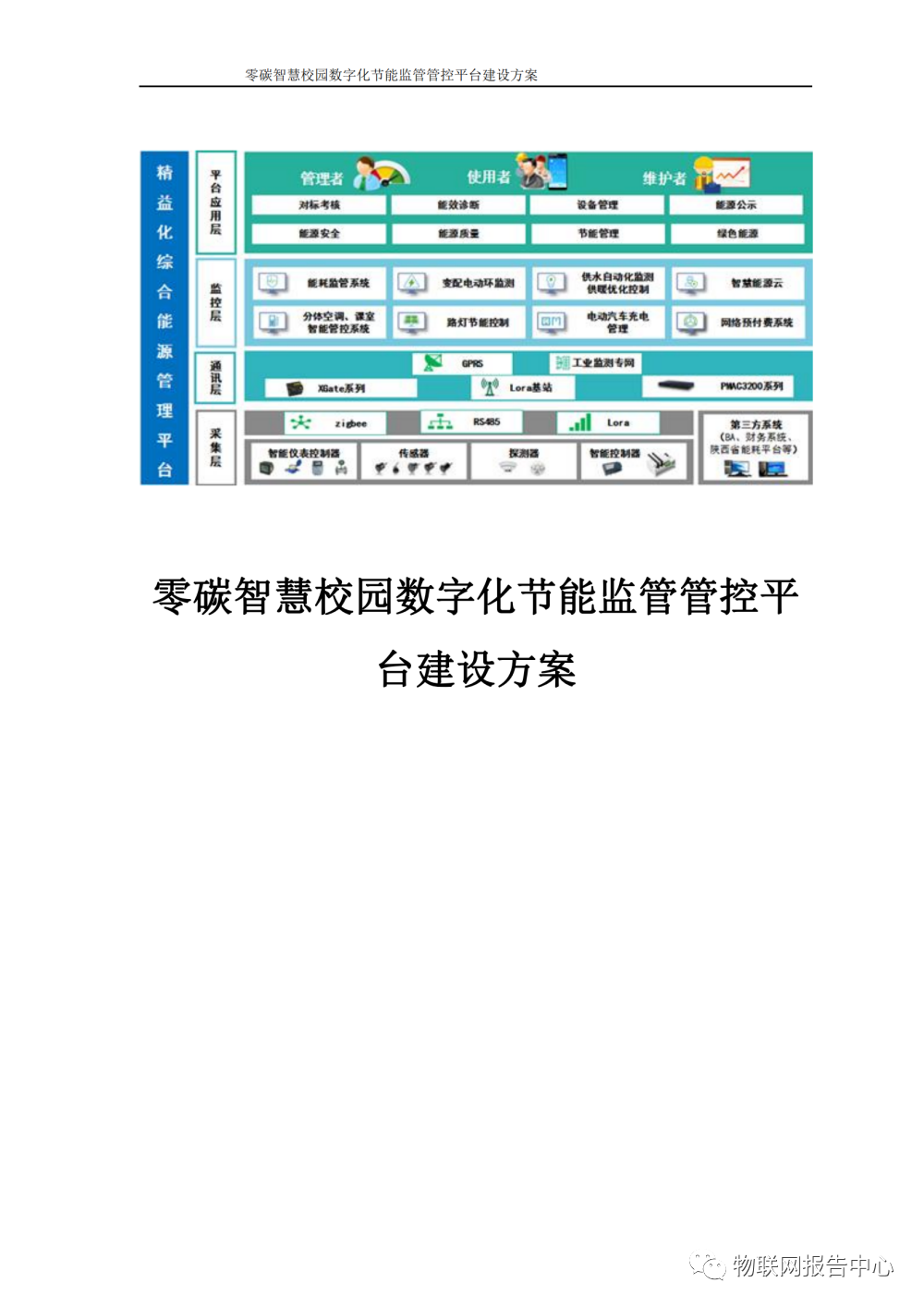

學(xué)校智慧校園節(jié)能監(jiān)管平臺(tái),通過業(yè)務(wù)集成連接能耗監(jiān)管系統(tǒng)、供水自動(dòng)化監(jiān)測(cè)、變配電動(dòng)環(huán)監(jiān)控、智慧能源云、電動(dòng)汽車充電管理、供暖優(yōu)化控制、課室照明及風(fēng)扇管控、分體空調(diào)優(yōu)化控制、路燈節(jié)能控制、網(wǎng)絡(luò)預(yù)付費(fèi)系統(tǒng)等相關(guān)單元、子系統(tǒng),通過多協(xié)議網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)不同的數(shù)據(jù)接口之間的統(tǒng)一,并通過在線整合,在數(shù)據(jù)庫中建立通用數(shù)據(jù)模型,到達(dá)節(jié)能監(jiān)管平臺(tái)核心分析層,通過核心分析層進(jìn)行管理、分析、優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)學(xué)校能源監(jiān)控一體化管理。 為了達(dá)到精益化綜合能源管理中心“安全、高效”的能源管理要求,本項(xiàng)目系統(tǒng)應(yīng)用設(shè)計(jì)一個(gè)管理中心,多級(jí)分布管理方案,管理中心對(duì)從能源供給到終端消費(fèi)的能源流的全方位信息監(jiān)測(cè),通過平臺(tái)分析結(jié)果對(duì)設(shè)備進(jìn)行智慧控制,并進(jìn)行合理調(diào)度分配,進(jìn)行節(jié)能任務(wù)的安排及管理。

設(shè)計(jì)思路

節(jié)約型校園建設(shè)以校園能源監(jiān)控體系建設(shè)為基礎(chǔ)。這是一項(xiàng)涉及面廣、時(shí)間跨度長、影響范圍大的系統(tǒng)工程。需要確定正確的方向和明確具體的管理目標(biāo),以循序漸進(jìn)的方式推進(jìn)。

學(xué)校智慧校園節(jié)能監(jiān)管平臺(tái)的基礎(chǔ)和核心內(nèi)容,其總體建設(shè)思路以“全面統(tǒng)籌、逐步推進(jìn)”八字方針為指導(dǎo)。

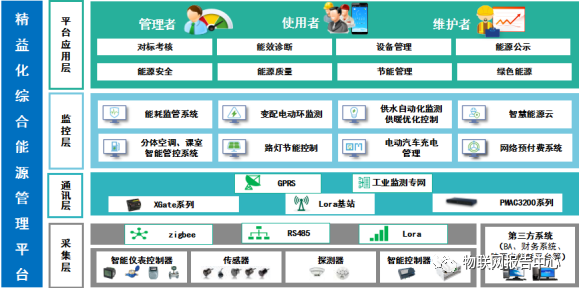

全面統(tǒng)籌:以“云”平臺(tái)為核心,以“數(shù)據(jù)”為基礎(chǔ),以“數(shù)據(jù)分析”和“數(shù)據(jù)挖掘”為主要手段,以“角色”為服務(wù)對(duì)象,針對(duì)不同角色提供不同的系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù),建設(shè)從學(xué)校—校區(qū)—建筑—房間(或重要儀器設(shè)備、重點(diǎn)用能單位、重點(diǎn)耗能設(shè)備)的多級(jí)能管體系。同時(shí)將建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)與構(gòu)建未來綠色建筑規(guī)劃有機(jī)結(jié)合; 逐步推進(jìn):以學(xué)校智慧校園節(jié)能監(jiān)管平臺(tái)為框架,與校區(qū)能耗管理制度相結(jié)合,逐步建立和完善校區(qū)的能管制度和能管標(biāo)準(zhǔn); 采用由上至下,由區(qū)域到建筑,由建筑到房間的實(shí)施策略,先逐步將校區(qū)下屬建筑的一級(jí)能耗(建筑的總能耗)納入到區(qū)域能管平臺(tái),然后按照順序逐步搭建建筑能管系統(tǒng),將建筑內(nèi)的二級(jí)、三級(jí)能耗(層間、房間的能耗)納入到建筑能管系統(tǒng)中; 充分利用現(xiàn)有資源,對(duì)現(xiàn)有的能耗數(shù)據(jù)采集設(shè)備或系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接; 根據(jù)平臺(tái)的數(shù)據(jù),逐步完善不同建筑類型之間的能管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),為其他建筑提供參考數(shù)據(jù); 根據(jù)學(xué)校的性質(zhì),逐步完善能管體系的個(gè)性化訂制功能,使得能管平臺(tái)更貼近學(xué)院實(shí)際情況。 系統(tǒng)方案通過學(xué)校智慧校園節(jié)能監(jiān)管平臺(tái)的建設(shè),構(gòu)建“能源流+信息流+業(yè)務(wù)流”級(jí)聯(lián)控制網(wǎng)絡(luò),通過分層建設(shè),達(dá)到平臺(tái)能力及應(yīng)用的可成長、可擴(kuò)充,構(gòu)建能源系統(tǒng)產(chǎn)學(xué)研用共享平臺(tái),實(shí)現(xiàn)能源的智能化管理、能源的智能供應(yīng)、能源信息的共享與成果展示、能源相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用示范。具體如下圖所示:

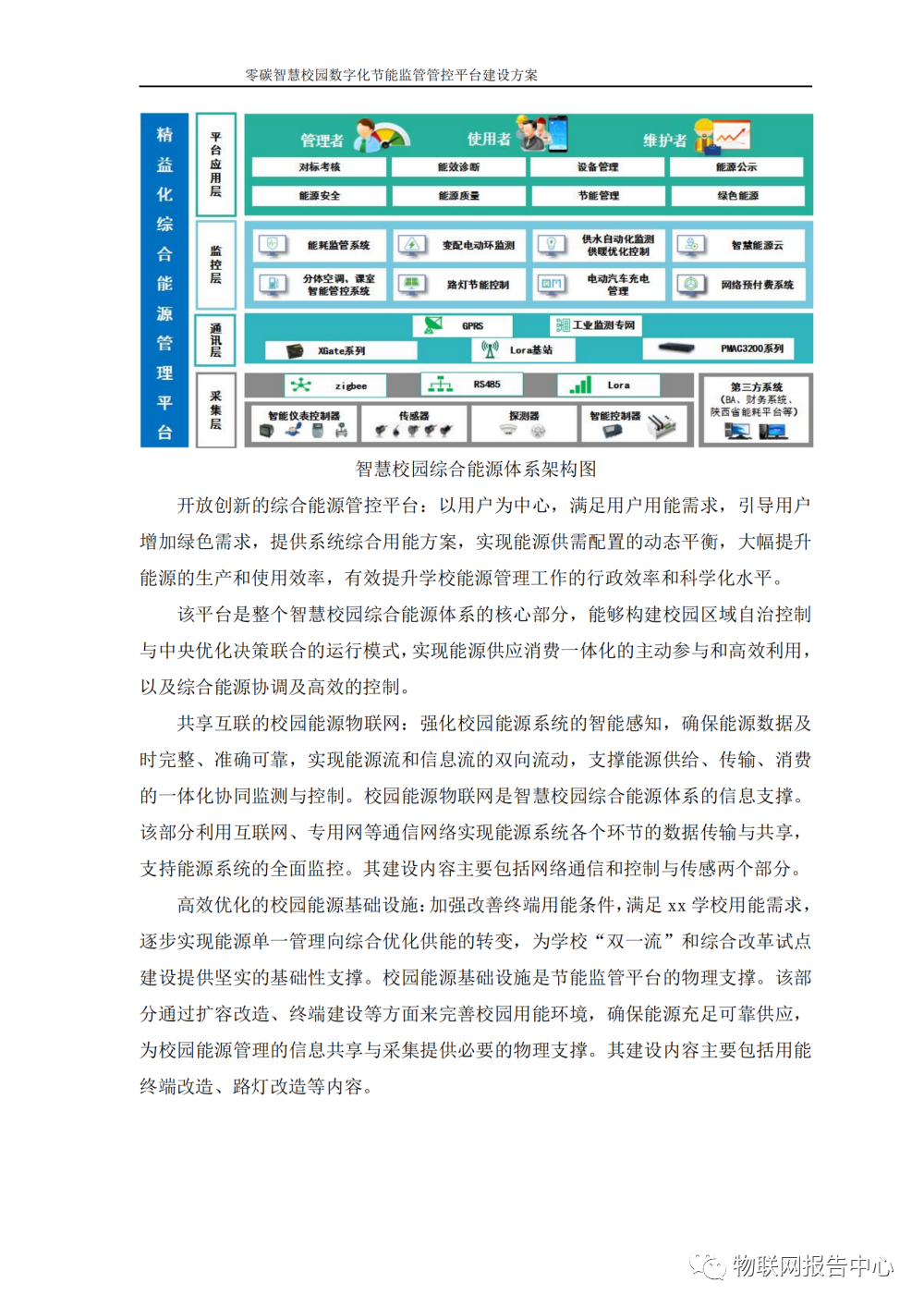

學(xué)校節(jié)能監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)是一個(gè)系統(tǒng)性項(xiàng)目,重點(diǎn)關(guān)注能源的配給和綜合利用,其建設(shè)內(nèi)容包括綜合能源管控平臺(tái)(智能應(yīng)用、數(shù)據(jù)資源、基礎(chǔ)資源)、校園能源物聯(lián)網(wǎng)(網(wǎng)絡(luò)通信、控制與傳感)和校園能源基礎(chǔ)設(shè)施(水電供用設(shè)施)。用戶主要為:學(xué)校及相關(guān)職能部門、學(xué)校教職工與學(xué)生。整個(gè)體系架構(gòu)如下圖所示:

智慧校園綜合能源體系架構(gòu)圖

開放創(chuàng)新的綜合能源管控平臺(tái):以用戶為中心,滿足用戶用能需求,引導(dǎo)用戶增加綠色需求,提供系統(tǒng)綜合用能方案,實(shí)現(xiàn)能源供需配置的動(dòng)態(tài)平衡,大幅提升能源的生產(chǎn)和使用效率,有效提升學(xué)校能源管理工作的行政效率和科學(xué)化水平。

該平臺(tái)是整個(gè)智慧校園綜合能源體系的核心部分,能夠構(gòu)建校園區(qū)域自治控制與中央優(yōu)化決策聯(lián)合的運(yùn)行模式,實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)消費(fèi)一體化的主動(dòng)參與和高效利用,以及綜合能源協(xié)調(diào)及高效的控制。

共享互聯(lián)的校園能源物聯(lián)網(wǎng):強(qiáng)化校園能源系統(tǒng)的智能感知,確保能源數(shù)據(jù)及時(shí)完整、準(zhǔn)確可靠,實(shí)現(xiàn)能源流和信息流的雙向流動(dòng),支撐能源供給、傳輸、消費(fèi)的一體化協(xié)同監(jiān)測(cè)與控制。校園能源物聯(lián)網(wǎng)是智慧校園綜合能源體系的信息支撐。該部分利用互聯(lián)網(wǎng)、專用網(wǎng)等通信網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)傳輸與共享,支持能源系統(tǒng)的全面監(jiān)控。其建設(shè)內(nèi)容主要包括網(wǎng)絡(luò)通信和控制與傳感兩個(gè)部分。

高效優(yōu)化的校園能源基礎(chǔ)設(shè)施:加強(qiáng)改善終端用能條件,滿足xx學(xué)校用能需求,逐步實(shí)現(xiàn)能源單一管理向綜合優(yōu)化供能的轉(zhuǎn)變,為學(xué)校“雙一流”和綜合改革試點(diǎn)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)性支撐。校園能源基礎(chǔ)設(shè)施是節(jié)能監(jiān)管平臺(tái)的物理支撐。該部分通過擴(kuò)容改造、終端建設(shè)等方面來完善校園用能環(huán)境,確保能源充足可靠供應(yīng),為校園能源管理的信息共享與采集提供必要的物理支撐。其建設(shè)內(nèi)容主要包括用能終端改造、路燈改造等內(nèi)容。

平臺(tái)架構(gòu)

硬件架構(gòu)

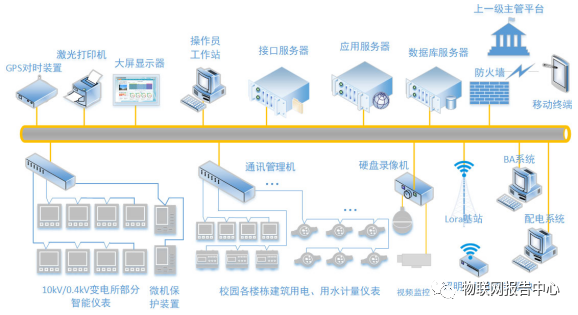

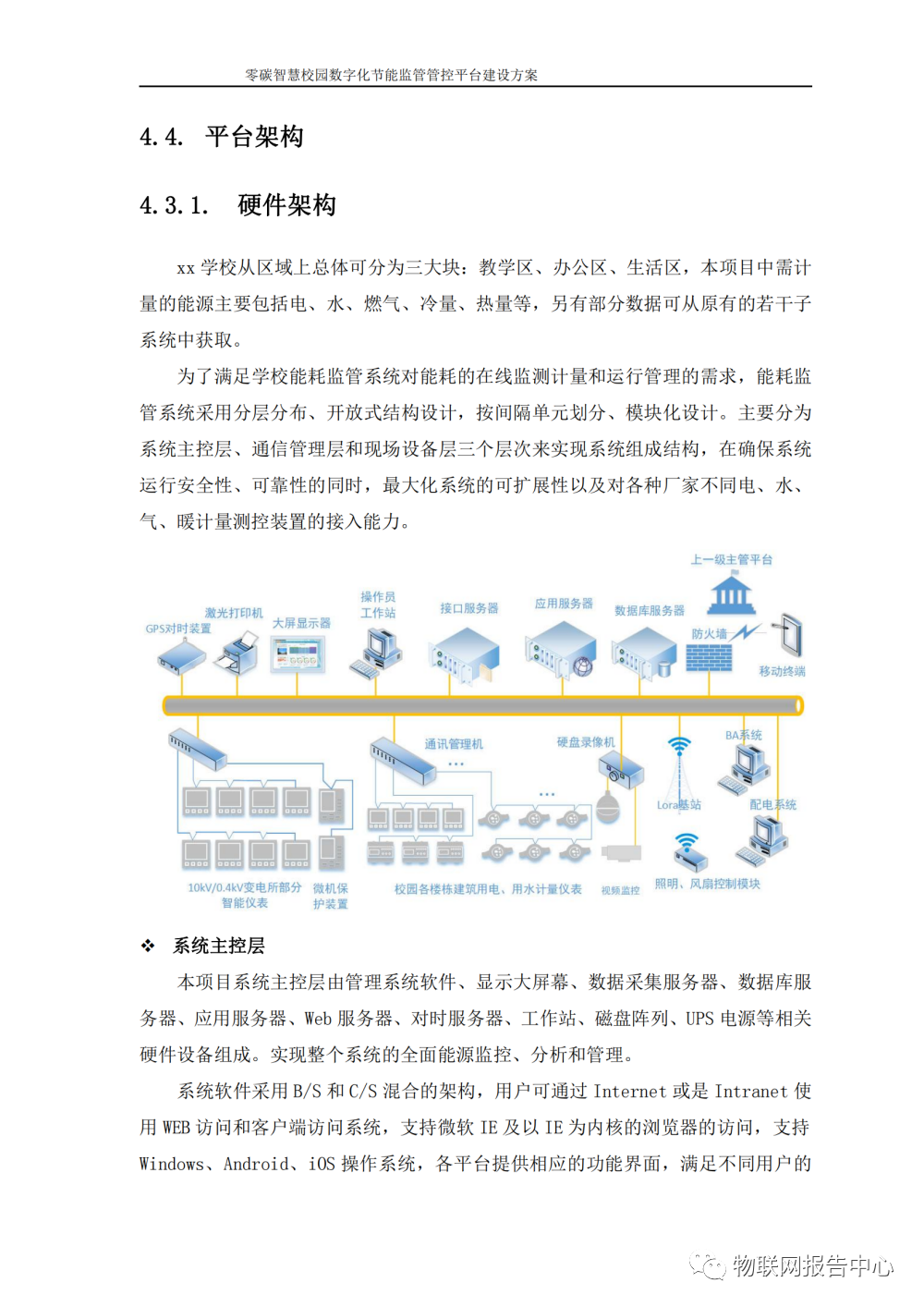

學(xué)校從區(qū)域上總體可分為三大塊:教學(xué)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū),本項(xiàng)目中需計(jì)量的能源主要包括電、水、燃?xì)狻⒗淞俊崃康龋碛胁糠謹(jǐn)?shù)據(jù)可從原有的若干子系統(tǒng)中獲取。

為了滿足學(xué)校能耗監(jiān)管系統(tǒng)對(duì)能耗的在線監(jiān)測(cè)計(jì)量和運(yùn)行管理的需求,能耗監(jiān)管系統(tǒng)采用分層分布、開放式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),按間隔單元?jiǎng)澐帧⒛K化設(shè)計(jì)。主要分為系統(tǒng)主控層、通信管理層和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層三個(gè)層次來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu),在確保系統(tǒng)運(yùn)行安全性、可靠性的同時(shí),最大化系統(tǒng)的可擴(kuò)展性以及對(duì)各種廠家不同電、水、氣、暖計(jì)量測(cè)控裝置的接入能力。

系統(tǒng)主控層

本項(xiàng)目系統(tǒng)主控層由管理系統(tǒng)軟件、顯示大屏幕、數(shù)據(jù)采集服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、Web服務(wù)器、對(duì)時(shí)服務(wù)器、工作站、磁盤陣列、UPS電源等相關(guān)硬件設(shè)備組成。實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的全面能源監(jiān)控、分析和管理。

系統(tǒng)軟件采用B/S和C/S混合的架構(gòu),用戶可通過Internet或是Intranet使用WEB訪問和客戶端訪問系統(tǒng),支持微軟IE及以IE為內(nèi)核的瀏覽器的訪問,支持Windows、Android、iOS操作系統(tǒng),各平臺(tái)提供相應(yīng)的功能界面,滿足不同用戶的需求。系統(tǒng)軟件采用組態(tài)化的方式,支持C++、JAVA等語言編程,經(jīng)過功能模塊的組態(tài)即可滿足能源管理的需求,后續(xù)用戶也可通過組態(tài)功能進(jìn)行定制功能二次開發(fā)。系統(tǒng)軟件支持Oracle、DB2、SQL Server等主流關(guān)系型數(shù)據(jù)庫,支持ODBC標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫和OPC/DDE等多種外部通信接口,可實(shí)現(xiàn)與外部其他相關(guān)專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的互聯(lián)互通。

通信管理層

本項(xiàng)目通信管理層主要由智能網(wǎng)關(guān)、工控機(jī)、路由器、現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量儀表數(shù)據(jù)通過智能網(wǎng)關(guān)進(jìn)行采集,BA系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)以及SCADA系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過工控機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),智能網(wǎng)關(guān)和工控機(jī)中的數(shù)據(jù)經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)傳輸至系統(tǒng)接口服務(wù)器。

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層

本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層主要由分布在各配電室、高壓室、供水系統(tǒng)、天然氣系統(tǒng)、供暖系統(tǒng)以及建筑內(nèi)用能單元的智能電表、智能水表、智能燃?xì)獗怼⒅悄苣芰勘砗?a target="_blank">控制器等設(shè)備組成,實(shí)現(xiàn)學(xué)校內(nèi)能耗數(shù)據(jù)的采集、監(jiān)測(cè)、通訊和遠(yuǎn)程傳輸。

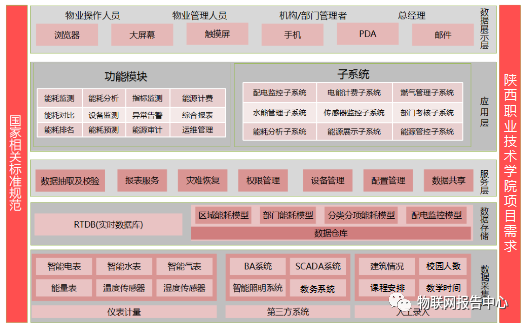

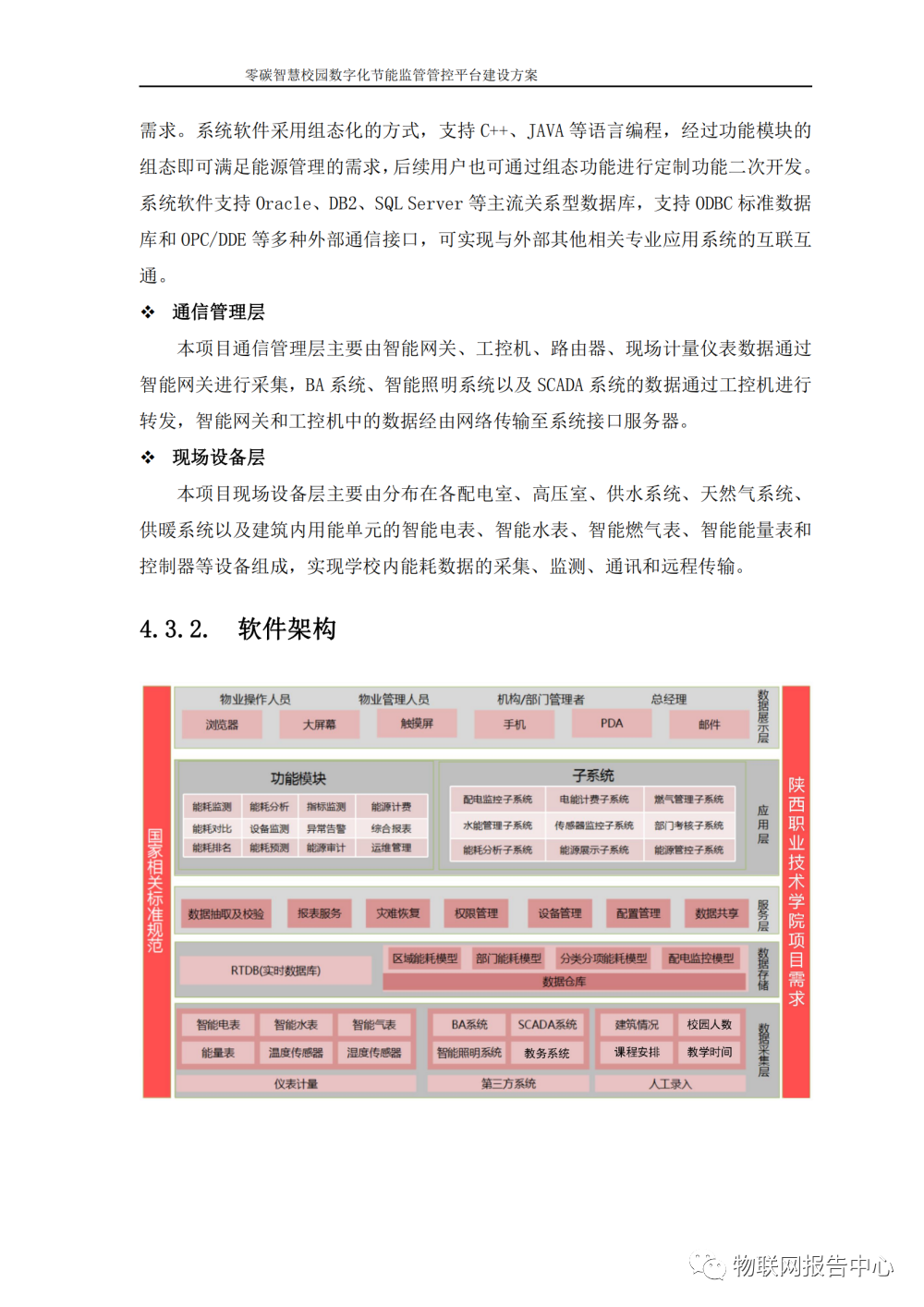

軟件架構(gòu)

數(shù)據(jù)采集層

通過智能電表、水表、燃?xì)獗怼⒛芰勘怼?a href="http://m.xsypw.cn/tags/濕度傳感器/" target="_blank">濕度傳感器等設(shè)備采集各種能源消耗及環(huán)境數(shù)據(jù);通過Modbus TCP或OPC等標(biāo)準(zhǔn)接口從第三方BA系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù);

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集到的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)至實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,并由實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫根據(jù)預(yù)先建立的數(shù)據(jù)模型生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)倉庫,供能耗監(jiān)管系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析評(píng)估。

服務(wù)層

服務(wù)層提供數(shù)據(jù)抽取及校驗(yàn)、數(shù)據(jù)報(bào)表定時(shí)生成、權(quán)限分配管理、系統(tǒng)配置、計(jì)量儀表管理等各種基礎(chǔ)服務(wù)。

應(yīng)用層

應(yīng)用層主要包含各子系統(tǒng)及功能模塊,涵蓋用電管理、用水管理、燃?xì)庀墓芾怼⒗錈崃肯墓芾怼⒂?jì)費(fèi)、計(jì)量器具管理、能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等各個(gè)環(huán)節(jié)。

數(shù)據(jù)展示層

系統(tǒng)提供多種靈活的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)方式,支持包括工作站電腦、手機(jī)、平板等載體,并針對(duì)操作人員、管理人員、領(lǐng)導(dǎo)等不同類型用戶的需求及權(quán)限顯示相應(yīng)功能界面。

系統(tǒng)建設(shè)方案

能源監(jiān)管中心

為了達(dá)到智能校園“統(tǒng)一監(jiān)管、數(shù)據(jù)共享”的云服務(wù)中心的要求,也為了滿足智慧校園的建設(shè)思路,本中心擬設(shè)計(jì)成為現(xiàn)代化綜合數(shù)據(jù)監(jiān)控中心。在中心里面可以并行運(yùn)行兩套系統(tǒng),同時(shí)保證兩套系統(tǒng)的高可靠、高質(zhì)量、高穩(wěn)定性,可全天候運(yùn)行,可共享切換。本套數(shù)據(jù)監(jiān)控中心具備多級(jí)管理體系,整個(gè)系統(tǒng)基于網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建,通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)姆绞綐?gòu)建出一張可全校園內(nèi)全網(wǎng)智能監(jiān)控。提供及時(shí)優(yōu)質(zhì)的維護(hù)服務(wù),保障系統(tǒng)正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。

作為校級(jí)的監(jiān)管中心,目的是為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和管理部門提供一個(gè)清晰直觀的監(jiān)控平臺(tái),因此本次設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)中心配置包括服務(wù)器管理機(jī)箱、服務(wù)器、云平臺(tái)存儲(chǔ)、云計(jì)算管理平臺(tái)、虛擬化軟件、激光無縫拼接大屏幕及配套設(shè)備、操作終端計(jì)算機(jī)及監(jiān)控臺(tái)、桌椅、打印機(jī)等等;采集并存儲(chǔ)其管理區(qū)域內(nèi)監(jiān)測(cè)建筑的能耗數(shù)據(jù)和視頻安防數(shù)據(jù),并對(duì)本區(qū)域內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析、展示和發(fā)布。具備數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集和通訊、遠(yuǎn)程傳輸、自動(dòng)分類統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析、指標(biāo)比對(duì)、圖表顯示、報(bào)表管理、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)上傳等功能。數(shù)據(jù)監(jiān)控中心建成后達(dá)到PB級(jí)智能數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。展示平臺(tái)采用無線激光無縫拼接大屏幕,實(shí)現(xiàn)多屏互動(dòng),一鍵共享的效果。下載地址;文章底部掃描二維碼篇幅所限以下數(shù)字政府大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)總體解決方案部分內(nèi)容;

審核編輯 :李倩

-

數(shù)據(jù)采集

+關(guān)注

關(guān)注

40文章

7041瀏覽量

115975 -

數(shù)字化

+關(guān)注

關(guān)注

8文章

9373瀏覽量

63192 -

智慧校園

+關(guān)注

關(guān)注

1文章

267瀏覽量

12780

原文標(biāo)題:零碳智慧校園數(shù)字化節(jié)能監(jiān)管管控平臺(tái)建設(shè)方案

文章出處:【微信號(hào):物聯(lián)網(wǎng)報(bào)告中心,微信公眾號(hào):物聯(lián)網(wǎng)報(bào)告中心】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄

安科瑞校園智慧能源系統(tǒng)建設(shè)方案:數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的校園能源精細(xì)化運(yùn)營

智慧校園能源管理,將綠色低碳發(fā)展融入校園建設(shè)

智慧校園建設(shè)的深遠(yuǎn)意義與價(jià)值

企業(yè)數(shù)字化能碳管理方案如何提升企業(yè)節(jié)能降碳管理能力

工業(yè)園區(qū)節(jié)能降耗數(shù)字化管理系統(tǒng)方案

建設(shè)數(shù)字化校園,實(shí)現(xiàn)校園節(jié)能減碳

華為與香港大學(xué)共建智慧校園,推動(dòng)教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型

華為攜手香港大學(xué)建設(shè)新一代智慧校園

京準(zhǔn)科技科普:數(shù)字化校園網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘系統(tǒng)建設(shè)

與“雙碳”目標(biāo)相契合的智慧燈桿,為湖北黃岡數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)奠基智慧路燈燈桿解決方案

如何打造零碳園區(qū),盾華電子助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 零碳公路 零碳智慧校園

校園節(jié)能減碳怎么做

數(shù)字孿生智慧校園解決方案

安科瑞智慧校園數(shù)字化電力平臺(tái)的應(yīng)用及解決方案

零碳智慧校園數(shù)字化節(jié)能監(jiān)管管控平臺(tái)建設(shè)方案

零碳智慧校園數(shù)字化節(jié)能監(jiān)管管控平臺(tái)建設(shè)方案

評(píng)論