物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和智能家居,是近些年反復被提及的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)Investor Presentation的數(shù)據(jù),2021年,IoT全球市場規(guī)模已經(jīng)超過了3000億美金。預計到2026年,這個市場規(guī)模會翻倍。而Statista 2023的數(shù)據(jù)表明:目前全球的物聯(lián)網(wǎng)設備已經(jīng)超過100億臺,到2030年,設備數(shù)預計會達到300億臺。巨大的市場空間,同樣意味著巨大的誘惑。

巨大的利益誘惑,導致這個生態(tài)產(chǎn)業(yè)里,出現(xiàn)了太多的玩家,千差萬別的網(wǎng)絡和技術(shù)協(xié)議棧,讓互聯(lián)互通出現(xiàn)了巨大的障礙,也讓很多消費者在產(chǎn)品選擇上面臨嚴峻的選擇焦慮,特別是在近距離通信領(lǐng)域。今天,就讓我們聊聊這個話題。

近距離通信的概念統(tǒng)一在談論技術(shù)之前,讓我們首先就到底啥是近距離通信,先要有一個統(tǒng)一認識。因為各種專業(yè)詞匯層出不窮,已經(jīng)到了眼花繚亂的程度:

無線局域網(wǎng)(WLAN)

無線局域網(wǎng)(Wireless Local area network,簡稱WLAN),這是我們聽到最多的一個詞兒了。這就是局域網(wǎng)的一種實現(xiàn)方式。WLAN在真實場景中的使用范圍,可能很靈活,從幾米,幾十米,甚至上百米都有可能。可能是覆蓋一個房間、樓宇建筑等等。WLAN是LAN的子集,或者說是一種實現(xiàn)途徑。WLAN談到最多的就是IEEE 802.11系列技術(shù),也就是Wi-Fi為主。工作頻率不同,技術(shù)差異性、工作在室內(nèi)還是室外,Wi-Fi的覆蓋范圍也會發(fā)生變化,可以從30米到250米不等。

近我網(wǎng)絡(NAN)

還有一個詞兒叫近我網(wǎng)絡(Near-me area network,簡寫NAN),這是一種應用概念,近我區(qū)域強調(diào)的是彼此一定距離內(nèi)的設備之間的通信,但通常不關(guān)心設備的確切位置。近我的距離也根據(jù)業(yè)務場景不同,會有差異,但一般是十幾米或者幾十米的范圍。這里面常用的技術(shù)是基于位置敏感(比如GPS)的移動設備之間,再結(jié)合廣播技術(shù)和智能場景識別技術(shù)。比如:發(fā)現(xiàn)附近好友,在游樂場查詢附近設施的排隊狀況等等。

近場通信(NFC)

近場通信技術(shù)(Near-field communication,簡稱:NFC),通過漢語理解容易混淆,但是英文縮寫大家更能清楚理解。可在 4 厘米或更短的距離內(nèi)實現(xiàn)兩個電子設備之間的通信。NFC和感應卡(公交卡)的技術(shù)類似。現(xiàn)在主要用在移動支付的場景中。

個域網(wǎng)(PAN)

個域網(wǎng)(Personal area network,簡稱:PAN),很多時候說的其實是無線個域網(wǎng)( WPAN ) ,這個應該更接近我們今天討論的概念,也就是連接個人工作生活空間內(nèi)的電子設備的網(wǎng)絡。PAN 提供計算機、智能手機、平板電腦和個人數(shù)字助理等設備之間的數(shù)據(jù)傳輸。通常,這些設備中有一個會充當網(wǎng)關(guān)的角色。PAN可以是無線的,也可以是USB等有線接口傳輸信息。是一種承載低功耗、短距離無線網(wǎng)絡技術(shù)。PAN和智能家居,或者無線家庭網(wǎng)絡經(jīng)常混淆,但后者應該是PAN的一個應用場景子集。

個人操作空間(POS)

個人操作空間(Personal Operating Space,簡稱:POS),是指圍繞靜止或運動的人的操作區(qū)域,一般POS 區(qū)域的半徑約為 10 米,很多時候,人們經(jīng)常會把POS和PAN混淆,其實POS更像是一種交互概念。我理解,PAN包含POS,但反之,則不行。

體域網(wǎng)(BAN)

我們還會偶爾聽到體域網(wǎng)(body area network,簡寫:BAN)的概念。也稱為無線體域網(wǎng)(WBAN)或者醫(yī)療體域網(wǎng)(MBAN),是可穿戴設備的無線網(wǎng)絡。BAN可以植入物嵌入體內(nèi),也可以固定在身體上,或者佩戴在身體上。BAN在很多時候,也是PAN的一個子集和應用場景。

基于以上的分析,我覺得今天我們談論的近距離通信網(wǎng)絡,用PAN會更加契合一些。

現(xiàn)在活躍在在無線個域網(wǎng)(PAN)領(lǐng)域的技術(shù)標準規(guī)范五花八門。刀槍劍戟、斧鉞鉤叉,十八般武藝各顯神通,但是也確實晃花了我們的雙眼。包括:IrDA、NFC、Bluetooth、Z-Wave、Zigbee、6LoWPAN、Wi-Fi HaLow、CAP、MQTT、XMPP、UWB、Thread和Matter等等。但他們到底有什么差異呢?到底誰會我花開后百花殺,贏到最后呢?今天我們嘗試來分析一下。

IrDA

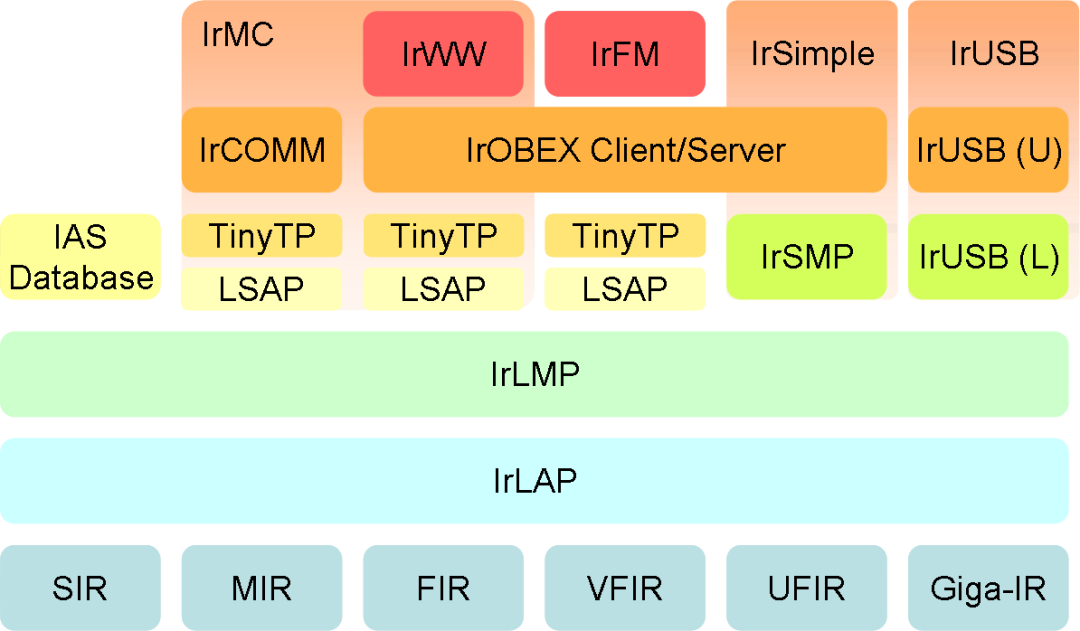

IrDA是紅外線數(shù)據(jù)標準協(xié)會(Infrared Data Association)的縮寫,這是一家行業(yè)驅(qū)動的非營利組織。紅外通信的技術(shù)協(xié)議很多,很多廠家都有自己的協(xié)議,比如日本電氣的NEC格式,飛利浦的RC-5格式。IrDA是50多家公司共同組成的協(xié)會,希望針對紅外通信給出一整套統(tǒng)一的協(xié)議規(guī)范。協(xié)會在1994年成立。這個組織定義了完整的紅外協(xié)議棧:

IrDA把紅外波長范圍約束在850nm至900nm之內(nèi),波長相對較短,所以對障礙物衍射能力差,智能適合2米之內(nèi)的短距離直線通信傳輸。

IrDA還在謀劃一統(tǒng)紅外通信的江湖,但是市場是殘酷的,人們的焦點已經(jīng)從紅外,轉(zhuǎn)移到了另外一個技術(shù)。這個勁敵就是藍牙。

Bluetooth

藍牙是1997年,由愛立信和IBM一起搞出來的技術(shù)。愛立信貢獻了短鏈路無線電技術(shù),IBM 貢獻了邏輯層的專利。次年,Bluetooth SIG成立,IBM和愛立信又拉攏了英特爾、諾基亞和東芝,到現(xiàn)在會員已經(jīng)發(fā)展超過了2萬。第一款藍牙設備于 1999 年問世。2021年,藍牙的年出貨量已經(jīng)達到47億臺。

藍牙的傳播距離要比紅外要長,可以達到10米左右,而且是全方位的,對障礙物衍射能力比紅外強很多。藍牙用的是ISM頻段中的2.4GHz,使用跳頻擴頻技術(shù),將傳輸?shù)臄?shù)據(jù)分成數(shù)據(jù)包,并在 79 個指定的藍牙通道之一上傳輸每個數(shù)據(jù)包。每個通道的帶寬為 1 MHz。它運用自適應跳頻(AFH) ,通常每秒執(zhí)行 1600 跳。一般用于短距離內(nèi)在兩個設備之間交換數(shù)據(jù)以及構(gòu)建個域網(wǎng)(PAN),通常是移動設備。

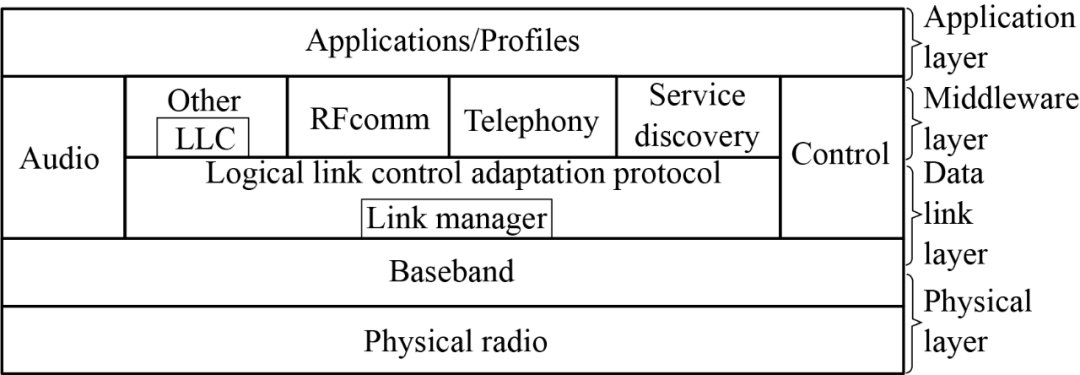

藍牙對應的標準是IEEE 802.15.1。目前藍牙由1998年成立的藍牙特殊興趣小組(Bluetooth Special Interest Group ,簡稱BSIG) 管理。IEEE 802.15.1定義了物理層 (PHY) 和媒體訪問控制(MAC) 規(guī)范。藍牙的協(xié)議棧如下:

藍牙具有主從架構(gòu),或者說是星型架構(gòu)。主設備最多可以與7個設備進行通信,最高速率可以達到24 Mbit/s (Bluetooth v3.0 + HS技術(shù))。在很多場合,藍牙取代了之前的紅外技術(shù)。

藍牙有幾個典型的缺陷:1. 藍牙的頻段在2.4G附近,這個頻段比較擁擠,容易出現(xiàn)干擾。2. 藍牙不支持Mesh互聯(lián),在組網(wǎng)設備數(shù)量上面也不能超過8個。3. 藍牙的功耗不低,長時間運作還是挺耗電的。

Z-Wave上文提到的藍牙的幾個缺陷,使得在很多有心部署更為復雜的Mesh組網(wǎng),房間大一些,數(shù)量繁多,但數(shù)據(jù)傳輸量又沒那么大的傳感器運用的智能家居場景中,使用藍牙就得不償失了。也是在這種背景下,Z-Wave孕育而生。

Z-Wave是丹麥公司 Zensys于 1999 年開發(fā)的。使用低能量無線電波在設備之間進行通信。允許無線控制智能家居設備,例如智能燈、安全系統(tǒng)、恒溫器、傳感器和智能門鎖。現(xiàn)在全球智能家居中有超過 1 億臺 Z-Wave 設備,目前有超過 3,300 種 Z-Wave 認證產(chǎn)品可用。

Z-Wave速度可以達到100kbit/s 的數(shù)據(jù)速率,提供可靠、低延遲的小數(shù)據(jù)包傳輸。傳輸距離室內(nèi)50米,室外200米。工作頻段在900M附近,避免了和Wi-Fi、藍牙和其他在擁擠的2.4 GHz頻段上的干擾。

Z-Wave是Mesh組網(wǎng)架構(gòu)。一個 Z-Wave 網(wǎng)絡最多可包含 232 個設備。具有Z-Wave LR (長距離)是星型架構(gòu),Z-Wave LR單個智能家居網(wǎng)絡上最多包含 4,000 個節(jié)點。Z-Wave允許橋接網(wǎng)絡。消息能夠在節(jié)點之間跳轉(zhuǎn)四次。

Z-Wave的功耗很低,僅僅是藍牙的1/10,甚至電池供電的長時間工作。

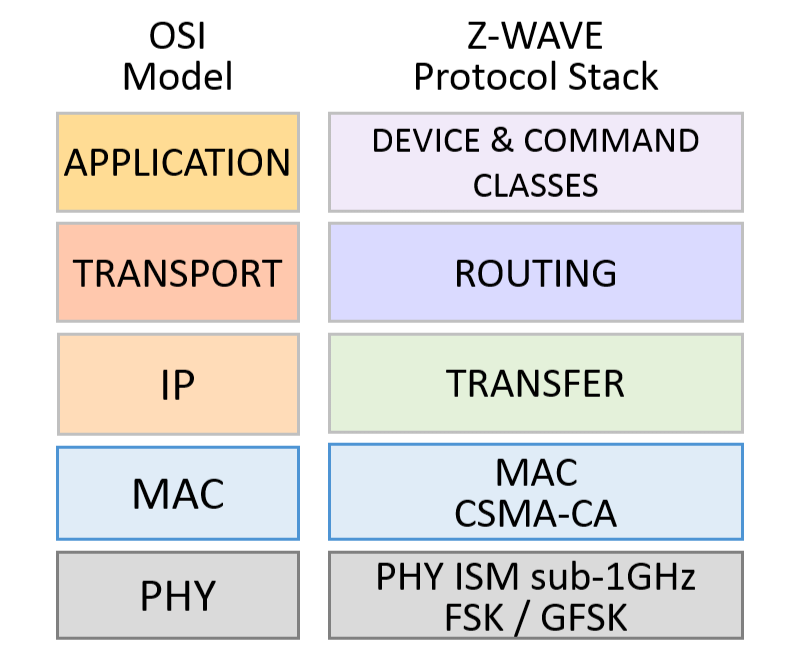

2005年,Z-Wave 聯(lián)盟成立,由300多家住宅和商業(yè)互聯(lián)技術(shù)市場公司組成,致力于市場開發(fā)、技術(shù) Z-Wave 規(guī)范和設備認證。Z-Wave的協(xié)議棧如下:

為了應對其他技術(shù)的競爭,2020年8月,Z-Wave 聯(lián)盟正式成為一個獨立的非營利性標準制定組織,在其新的 SDO 結(jié)構(gòu)下有七個創(chuàng)始成員:Alarm.com、Assa Abloy、Leedarson、Ring、Silicon Labs、StratIS 和 Qolsys。

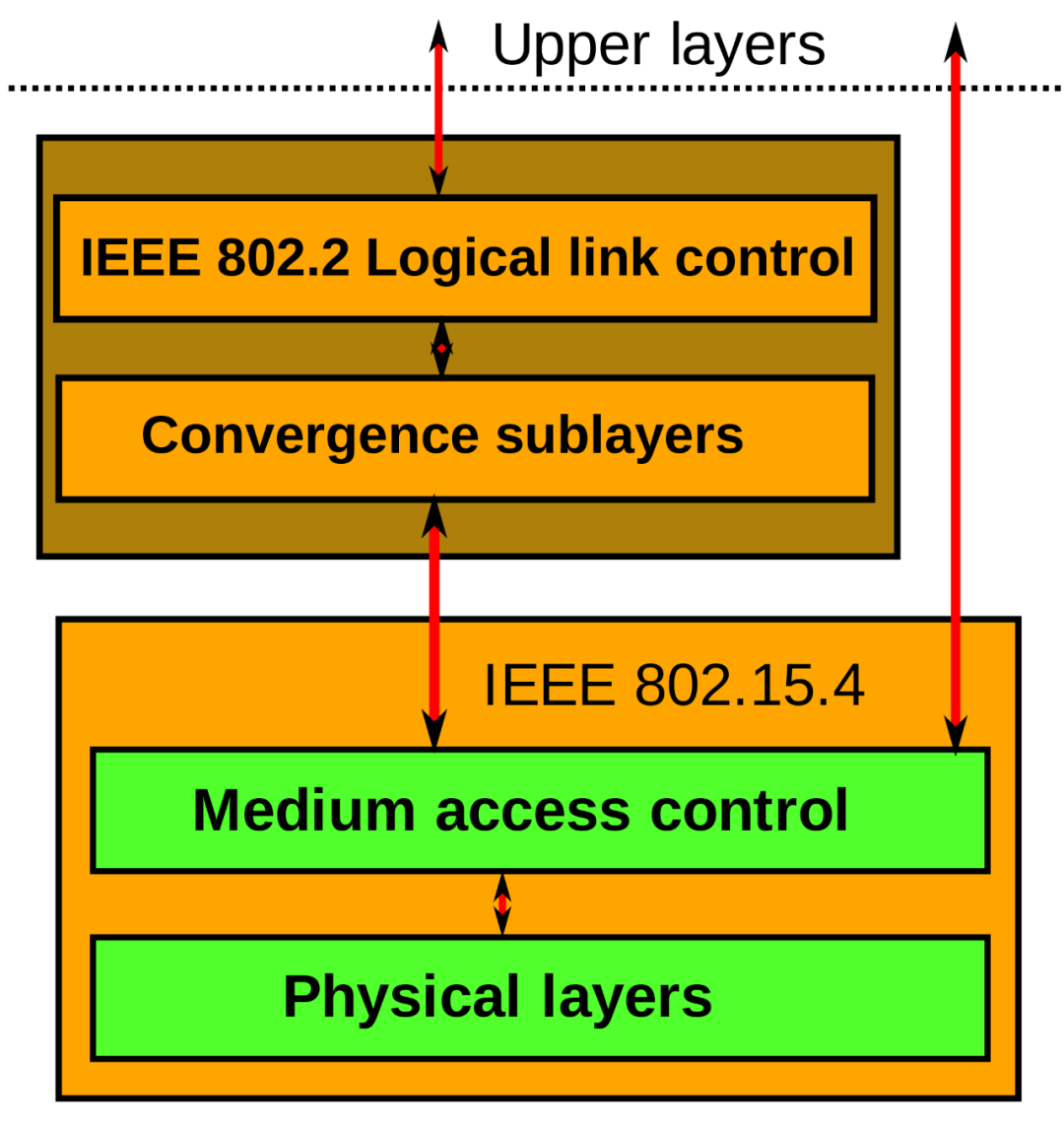

IEEE 802.15.4在藍牙技術(shù)出現(xiàn)后,1998年3月,IEEE成立了IEEE 802.15工作組。致力于WPAN網(wǎng)絡的物理層(PHY)和媒體訪問層(MAC)的標準化工作。目標是為在個人操作空間(Personal Operating Space, 簡稱POS)內(nèi)相互通信的無線通信設備提供通信標準。POS一般是指用戶附近10米左右的空間范圍,在這個范圍內(nèi)用戶可以是固定的,也可以是移動的。802.15工作組又分為4個任務組。其中任務組TG4制定了IEEE 802.15.4標準。針對低速無線個人區(qū)域網(wǎng)絡(Low-Rate Wireless Personal Area Network, LR-WPAN)制定標準。該標準把低能量消耗、低速率傳輸、低成本作為重點目標,旨在為個人或者家庭范圍內(nèi)不同設備之音的低速互連提供統(tǒng)一標準。它規(guī)定了LR-WPAN 的物理層和媒體訪問控制。協(xié)議棧如下:

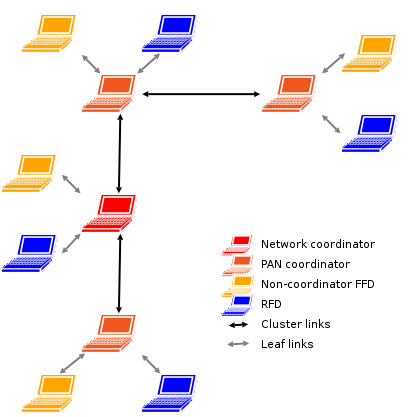

在網(wǎng)絡模型方面,IEEE 802.15.4定義了兩個角色,一個是全功能設備(FFD),另外一個是縮減功能設備(RFD)。前者可以充當網(wǎng)絡協(xié)調(diào)器(Coodinator)的角色,后者不行。FFD是主干,RFD是枝葉。

IEEE 802.15.4首個版本于2003年發(fā)布。IEEE這個協(xié)議發(fā)布后,因為僅定義了物理層(PHY)和媒體訪問層(MAC)。在上面開始長出各種分支,也許是IEEE始料未及的。后面的Zigbee、 ISA100.11a、WirelessHART、MiWi、6LoWPAN、Thread和SNAP,都是基于IEEE 802.15.4在上層再進一步擴展標準IEEE 802.15.4 中未定義的層。

Zigbee物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迅猛發(fā)展,即便是Z-Wave的單個組網(wǎng)232個設備,50米的傳輸距離,也無法滿足更為復雜業(yè)務場景需求的大公司了。其中的四大巨頭:英國Invensys公司、日本三菱電氣公司、美國摩托羅拉公司以及荷蘭飛利浦半導體公司在2002年,IEEE 802.15.4標準還在草案的時候,已經(jīng)意識到?jīng)]有網(wǎng)絡層和業(yè)務層的定義,這個IEEE 802.15.4標準是沒有辦法去真正實施的,于是抱團取暖,成立了一個新的聯(lián)盟,取名“Zigbee 聯(lián)盟”。意圖研發(fā)下一代PAN的通信標準。Zigbee,顧名思義,源于蜜蜂回到蜂巢后的搖擺舞。Zigbee在組網(wǎng)能力和傳輸距離上有了質(zhì)的突變:分別達到了單網(wǎng)最大65536個設備,傳輸距離最大1000m的指標。

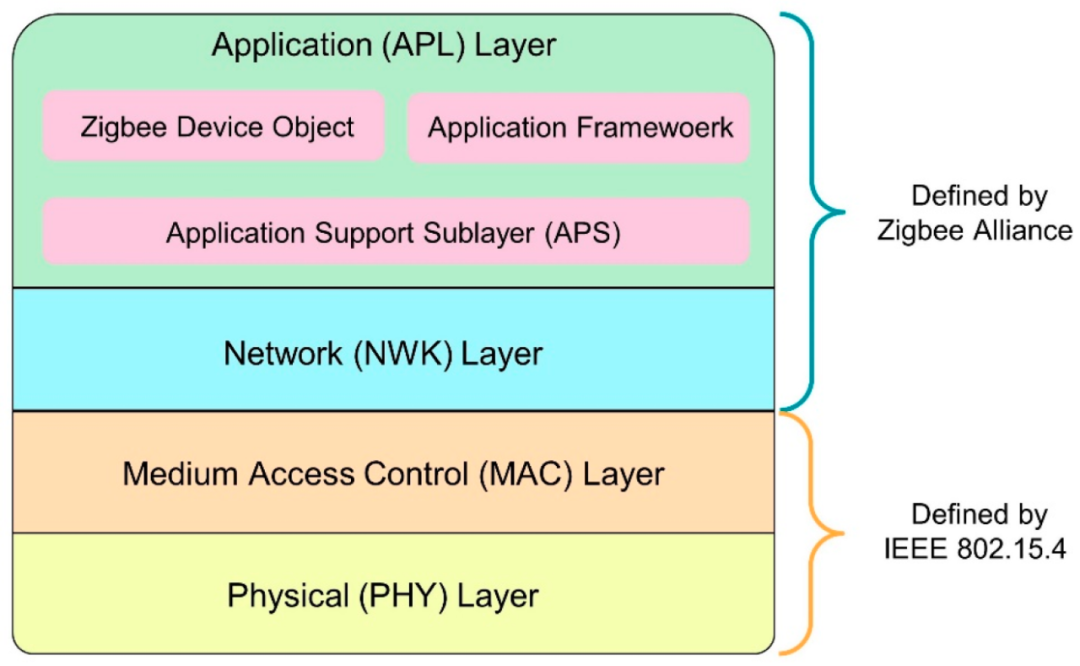

Zigbee是基于IEEE 802.15.4的高級通信協(xié)議規(guī)范。Zigbee的規(guī)范在2005年推出1.0版本。Zigbee定義了物理層和媒體訪問控制之上的四個額外的關(guān)鍵組件:網(wǎng)絡層、應用層、Zigbee 設備對象(ZDO) 和制造商定義的應用對象。ZDO 負責某些任務,包括跟蹤設備角色、管理加入網(wǎng)絡的請求以及設備發(fā)現(xiàn)和安全性。Zigbee的協(xié)議棧定義如下:

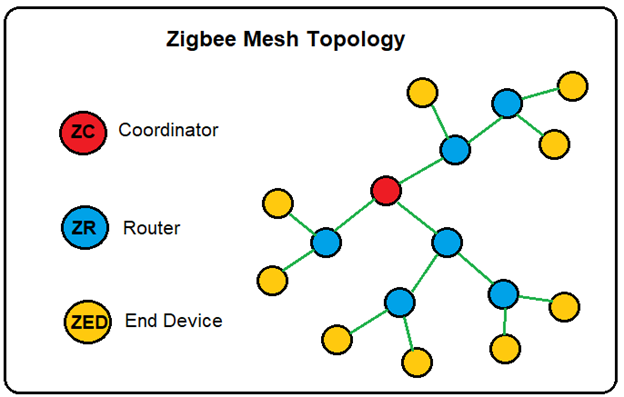

Zigbee 網(wǎng)絡層本身支持星型、樹型網(wǎng)絡,以及通用Mesh網(wǎng)狀網(wǎng)絡。Zigbee設備分為三類:(1)Zigbee 協(xié)調(diào)器 (ZC):功能最強大的設備,協(xié)調(diào)器構(gòu)成網(wǎng)絡樹的根,可以橋接到其他網(wǎng)絡。(2)Zigbee 路由器 (ZR):除了運行應用程序功能外,路由器設備還可以充當中間路由器,將數(shù)據(jù)傳遞給其他設備。(3)Zigbee 終端設備 (ZED):僅包含與父節(jié)點(協(xié)調(diào)器或路由器)通信的功能;它無法中繼來自其他設備的數(shù)據(jù)。每個網(wǎng)絡都必須有一個協(xié)調(diào)器設備(ZC)。在星型網(wǎng)絡中,協(xié)調(diào)器(ZC)必須是中心節(jié)點。樹和網(wǎng)格都允許使用 Zigbee路由器(ZR)來擴展網(wǎng)絡級別的通信。

Zigbee有兩個硬傷:

-

就是不支持IPv6,需要特殊的IPv6網(wǎng)關(guān)來進行互聯(lián)互通。

-

ZigBee從誕生開始就制訂了一套設備控制標準,叫ZCL(ZigBee Cluster Library)。在早期版本的ZigBee協(xié)議中,ZCL很不完善,被起步較早的智能家居廠商和其它應用方案商棄用。導致不同的設備廠商的產(chǎn)品互不兼容,甚至這些產(chǎn)品從一開始就要故意設計得互不兼容。隨著ZigBee 3.0的推出將ZCL作為必選項,而且芯片廠商也在芯片中強制使用ZCL,但是已經(jīng)形成生態(tài)的設備廠商,仍然處于私利,投入額外花費和研發(fā)成本將自己產(chǎn)品做得和其它廠商不兼容,這就導致即便很多小的設備廠商用了ZCL,依然無法互聯(lián)互通。

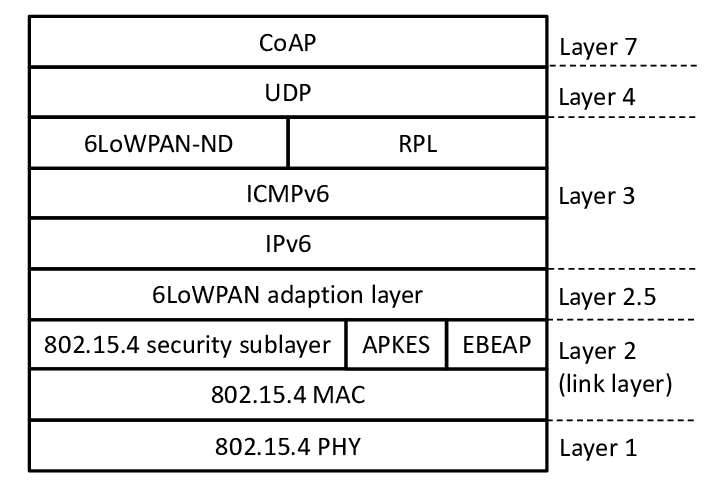

在Zigbee技術(shù)開始起步之后,互聯(lián)網(wǎng)工程任務組(IETF)看到了它的不支持IPv6的硬傷,決定在IEEE 802.15.4基礎上重新設計。于是在2005年成立6LoWPAN工作組。6LoWPAN是“ IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks ”的首字母縮寫。創(chuàng)建它的目的是將互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP) 應用到最小的設備,使處理能力有限的低功耗設備能夠參與物聯(lián)網(wǎng)。6LoWPAN 組定義了封裝、報頭壓縮、鄰居發(fā)現(xiàn)和其他允許 IPv6 在基于IEEE 802.15.4的網(wǎng)絡上運行的機制。6LoWPAN的協(xié)議棧如下:

6LoWPAN技術(shù)底層采用IEEE 802.15.4規(guī)定的PHY層和MAC層。而在網(wǎng)絡層采用IPv6協(xié)議。由于IPv6中,MAC支持的載荷長度遠大干6LowPan底層所能提供的載荷長度,為了實現(xiàn)MAC層與網(wǎng)絡層的無縫鏈接,6Low-Pan工作組在網(wǎng)絡層和MAC層之間增加一個網(wǎng)絡適配層,用來完成包頭壓縮、分片與重組以及網(wǎng)狀路由轉(zhuǎn)發(fā)等工作。6LowPan支持無狀態(tài)自動地址配置。IPv6中當節(jié)點啟動時。可以自動讀取MAC地址,并根據(jù)相關(guān)規(guī)則配置好所需的IPv6地址。這個特性對傳感器網(wǎng)絡來說,非常具有吸引力,因為在大多數(shù)情況下,不可能對傳感器節(jié)點配置用戶界面,節(jié)點必須具備自動配置功能。6LoWPAN也不想完全和Zigbee隔離,畢竟物理層和鏈路層是一個協(xié)議,于是又做了特殊的網(wǎng)關(guān)的設計,以實現(xiàn)和Zigbee的互聯(lián)互通。

Thread

6LoWPAN標準推出后,并未立即在產(chǎn)業(yè)界引起波瀾。因為直到2011年2月,互聯(lián)網(wǎng)號碼分配機構(gòu)(IANA)才將最后一個未分配的 1600 萬個 IPv4 地址塊分配給了五個地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)注冊管理機構(gòu)(RIR)。可以這樣說,6LoWPAN這個標準出臺過于超前了。直到了2010之后,很多企業(yè)才開始意識到Zigbee的局限,而必須要在6LoWPAN基礎上真正去鉆研開發(fā)下一代可實用的技術(shù)了。在這種背景下,Thread呼之欲出。2014 年 7 月,由Google旗下Nest Labs牽頭,成立Thread Group 聯(lián)盟,豈在開發(fā)和推進基于IPv6的低功耗網(wǎng)狀網(wǎng)絡技術(shù)的產(chǎn)業(yè)運用,三星、蘋果和高通等都加入了聯(lián)盟。蘋果在2020年,還發(fā)布了首款 Thread 產(chǎn)品HomePod Mini 。

和Zigbee相比,Thread 是IP 可尋址的,具有云訪問和AES 加密。由于它引入了邊緣路由器的技術(shù),解決了互操作性挑戰(zhàn)。而且網(wǎng)狀網(wǎng)絡的路由特質(zhì),讓它沒有單點故障,并且具有自我修復的能力。

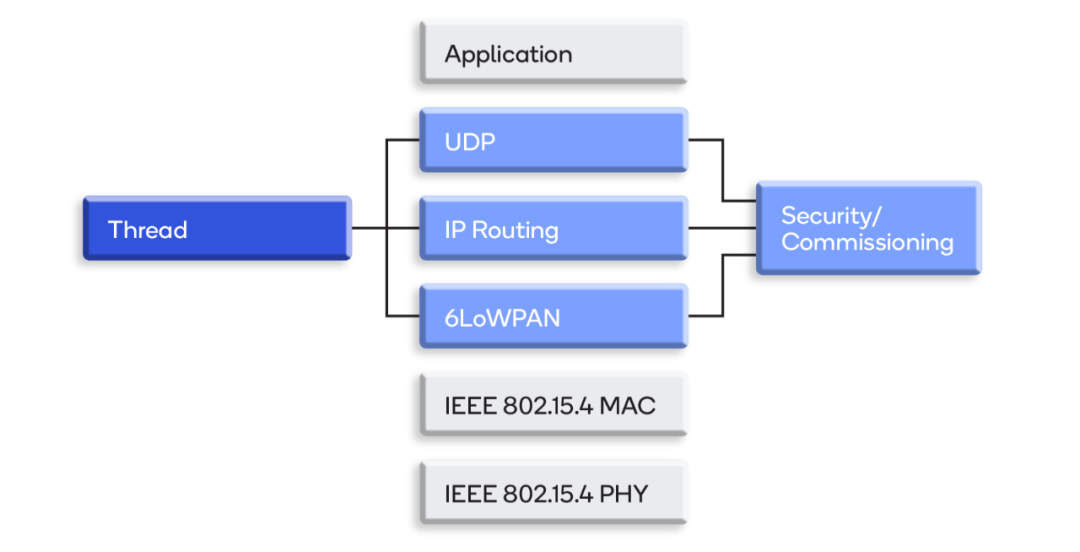

Thread的協(xié)議棧如下:

Thread 不規(guī)定任何特定的應用層協(xié)議,這個看似偷懶的做法,其實目的性很強。不去規(guī)定,也就意味著,Thread協(xié)議可以兼容多個產(chǎn)品制造商應用層的靈活性。比如:RFC 7252中規(guī)定的受限應用協(xié)議(Constrained Application Protocol,簡稱CAP),結(jié)構(gòu)化信息標準促進組織OASIS發(fā)布的MQTT協(xié)議,以及RFC 6120中規(guī)定的可擴展消息與存在協(xié)議(Extensible Messaging and Presence Protocol,簡稱XMPP)。

Thread另一個吸引人的點就是BSD許可的開源屬性,因此也被稱為“OpenThread”。

2014年7月,Thread Group 聯(lián)盟作為一個行業(yè)組織成立,旨在開發(fā)、維護和推動采用 Thread 作為物聯(lián)網(wǎng)應用的行業(yè)網(wǎng)絡標準。

MatterZigbee聯(lián)盟開始慌了。但是冷靜下來后,他們明白,變革始終會到來,與其硬剛可能碰得頭破血流之外,還有一個辦法,就是結(jié)盟和主動示好!或者說主動去擁抱變革。

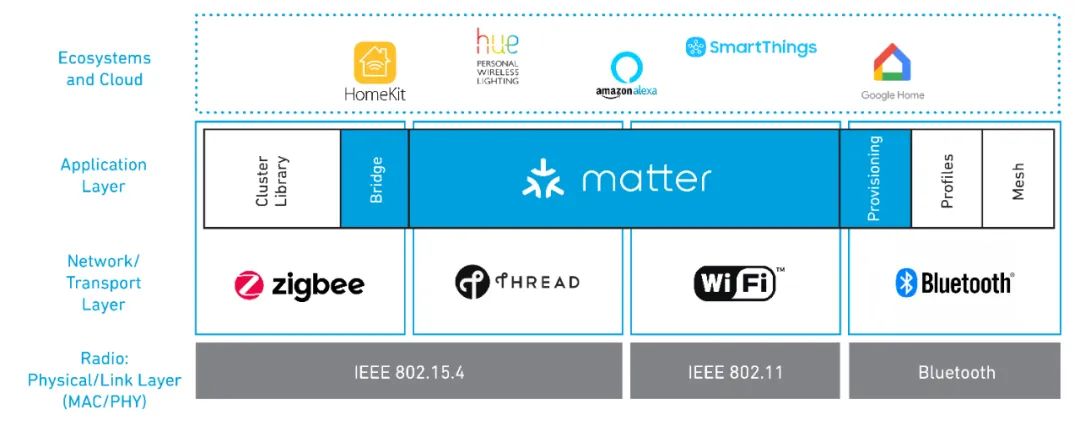

2019 年12月,由 Zigbee 聯(lián)盟、谷歌、亞馬遜、三星SmartThings和蘋果牽頭的Connected Home over IP 項目啟動了,后來項目直接改名為Matter(It does Matter!)。項目的目標就兩個字:和解。具體說來就是簡化智能家居產(chǎn)品品牌和制造商的開發(fā),同時提高產(chǎn)品對混合組網(wǎng)的兼容性。

該項目的野心很大,已經(jīng)不僅僅是拘泥于IEEE 802.15.4(尋找Zigbee和Thread的共識)。他們還向拉攏更多的競爭者入伙。于是底層協(xié)議除了IEEE 802.15.4之外,也涵蓋了IPv6協(xié)議(緊密團結(jié)Thread)、 IEEE 802.3(以太網(wǎng)標準)、IEEE 802.11(拉Wi-Fi入伙)、IEEE 802.15.1(拉藍牙入伙),大有一統(tǒng)江湖的意味。而且,Matter軟件開發(fā)工具包在Apache 許可證下是開源的。

2021年,Zigbee聯(lián)盟在拿到了Connected Home over IP 項目的運營權(quán)基礎上,也把自己改名了,叫連接標準聯(lián)盟(ConnectivityStandard Alliance,簡稱CSA),這是一次非常成功的品牌升級,實現(xiàn)了華麗轉(zhuǎn)身。

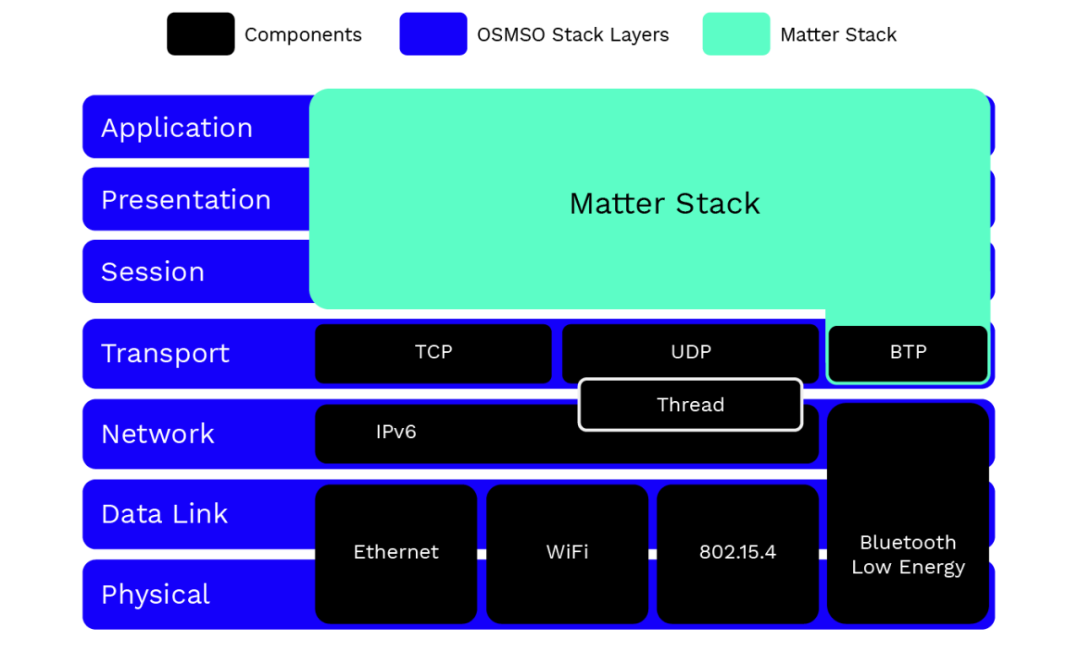

那么Matter的協(xié)議棧到底如何呢?

從OSI ( Open System Interconnection 開放式通信系統(tǒng)互聯(lián)參考模型 ) 來看,Matter 是基于傳輸層之上的應用層協(xié)議。各大巨頭參與Matter協(xié)議,也就意味著,未來:HomeKit、Google Home、Alexa和Samsung SmartThings等生態(tài),可以實現(xiàn)兼容和互聯(lián)互通。這確實會給產(chǎn)業(yè)界注入一股強心劑。現(xiàn)在越來越多的物聯(lián)網(wǎng)和智能家居的玩家都開始拭目以待。

Matter現(xiàn)在的規(guī)范,可以從連接標準聯(lián)盟CSA的網(wǎng)站上直接下載。只要輸入個人全名、公司名稱、電子郵件地址并同意其隱私政策后,可根據(jù)要求免費收到Matter規(guī)范的郵件:

csa-iot .org /all-solutions /matter/

Matter的規(guī)范其實正在進行中:

-

Matter 1.0在 2022 年 10 月 4 日發(fā)布。規(guī)范了照明產(chǎn)品(例如主電源插頭、電燈和開關(guān))、門鎖、恒溫器和供暖、通風和空調(diào)控制器、百葉窗和窗簾的支持、家庭安全傳感器(例如門、窗和運動傳感器),以及電視和流媒體視頻播放器。

-

Matter 2.0預計在 2024 年4 月發(fā)布。計劃包括對機器人真空吸塵器、環(huán)境運動和存在感測、煙霧和一氧化碳探測器、環(huán)境感測和控制、關(guān)閉傳感器的支持、能源管理、Wi-Fi接入點、相機和主要電器。

Matter講了一個很好的故事,呈現(xiàn)了一個美好的未來,也畫了一個很好的路標規(guī)劃。但Matter真的能一統(tǒng)江湖嗎?

-

首先,作為一個應用層協(xié)議,在IEEE802.15.4和IEEE802.11還沒有打通的情況下,Matter如果要打通Wi-Fi和藍牙的互通,還是需要兩個協(xié)議的橋接設備(邊緣網(wǎng)關(guān))。截至2023年1月,只有Apple Home支持Matter橋接設備。如果沒有這個Matter Bridge,即便是支持Matter的設備,也無法接入Apple Home。而未來,可以預見到不同廠家的橋接設備之間必然會相互拼殺,因為橋接設備是Matter的關(guān)鍵控制點。

-

同樣邏輯,因為Matter在IP協(xié)議上是基于IPv6的,所以讓Zigbee和Thread互通,也需要橋接設備。

-

另外,作為一個應用層協(xié)議,是否真的能將應用一統(tǒng)江湖,其實還是存在大量的人機交互的細節(jié)需要考慮。以前Homekit有它的App,Google Home也有它的App,現(xiàn)在實現(xiàn)互聯(lián)互通了,是不是HomeKit上也需要支持所有的Google Home體系下的智能家居產(chǎn)品的交互,交互習慣如何做到相互兼容?反之亦然。如果研發(fā)投入和商業(yè)價值產(chǎn)出不對等,即便有了Matter,大家也很難真正去100%地擁抱它。邏輯上,可以用一個App完成所有的智能家居的設備控制,問題是,到底是哪一個?哪個廠商準備放棄自己智能家居管理App的開發(fā)了嗎?

-

很多大主流智能家居的大廠平臺中,都有自己的生態(tài)準入策略。有的嚴一些,有的寬松一些。Matter的認證如果比大廠的認證都嚴格的話,那生態(tài)很難普及開來。如果比很多大廠認證更為寬松,就需要這些嚴格的大廠,必然要面對,如何應對兼容Matter的問題,是降低身段,準許Matter的認真,還是繼續(xù)對Matter認證過的產(chǎn)品,繼續(xù)做自己的平臺認證,比如:對于典型的嚴格認證平臺HomeKit和HiLink。這是一個很難立即回答的問題。

-

還有,作為一個應用層協(xié)議,其實Matter目前還沒有辦法解決Zigbee本身的廠家之間ZCL“品牌壁壘”狀況。又或者說連接標準聯(lián)盟CSA已經(jīng)完成了華麗轉(zhuǎn)身,并做好了放棄Zigbee的準備?

有太多的疑問還沒有被解答,現(xiàn)在就定論Matter一定會一統(tǒng)江湖,我覺得還為時尚早。但確實環(huán)視四周,Matter確實是當下最合適的選項。所以,Matter一統(tǒng)江湖的事情是否會真的發(fā)生,還是讓子彈再飛一會兒,大家拭目以待吧。

原文標題:河套IT TALK 34:無線個域網(wǎng)通信,Matter會一統(tǒng)江湖嗎?

文章出處:【微信公眾號:開源技術(shù)服務中心】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

-

開源技術(shù)

+關(guān)注

關(guān)注

0文章

389瀏覽量

8164 -

OpenHarmony

+關(guān)注

關(guān)注

29文章

3848瀏覽量

18518

原文標題:河套IT TALK 34:無線個域網(wǎng)通信,Matter會一統(tǒng)江湖嗎?

文章出處:【微信號:開源技術(shù)服務中心,微信公眾號:共熵服務中心】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

發(fā)布評論請先 登錄

導熱材料亂象多,金鑒導熱系數(shù)/熱阻鑒定一統(tǒng)江湖

藍牙Matter協(xié)議:智能家居、智能穿戴、醫(yī)療健康領(lǐng)域的新星

Matter采用基于標準的無線技術(shù)

Nordic的matter是如何做的

Nordic 利爾達無線連接技術(shù)研討會圓滿落幕,多款重磅新品發(fā)布!

云翎智能應急自組網(wǎng)通信系統(tǒng):讓應急通信更智能、更可靠

恩智浦Matter部署中雙PAN IEEE802.15.4方案開發(fā)完整攻略

為什么說Matter是智能家居廠商的“通關(guān)密碼”?

Matter為開發(fā)智能家居應用程序所帶來的好處

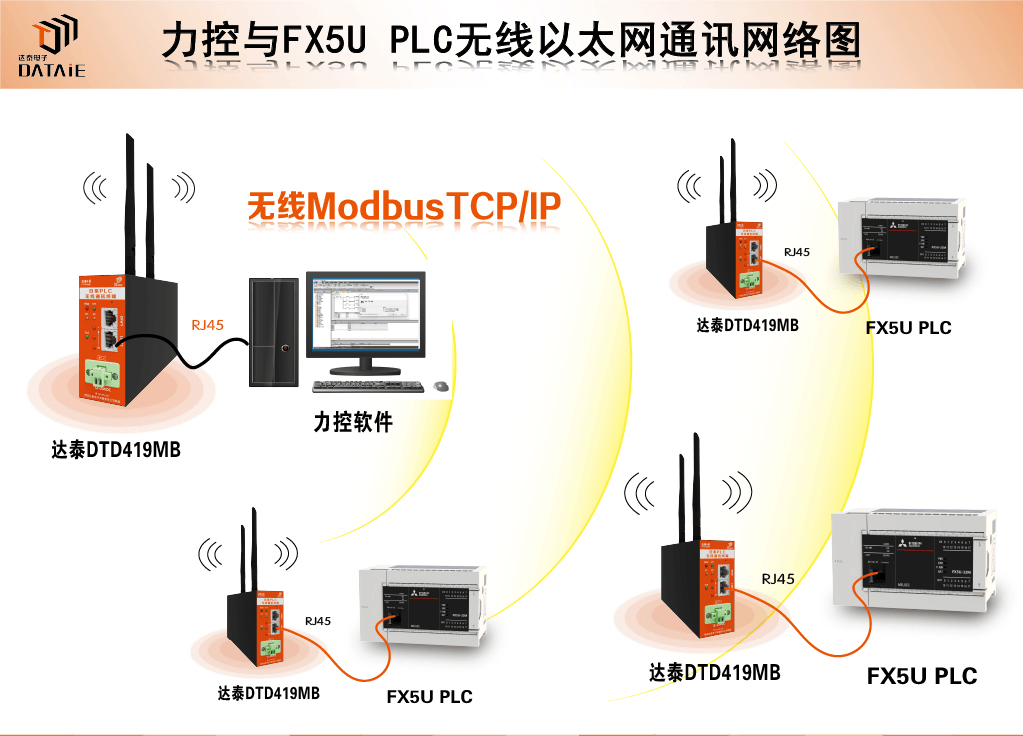

能否使用PLC無線通信模塊實現(xiàn)力控與FX5U無線以太網(wǎng)通信?

以太網(wǎng)通信網(wǎng)關(guān)是什么

河套IT TALK 34:無線個域網(wǎng)通信,Matter會一統(tǒng)江湖嗎?

河套IT TALK 34:無線個域網(wǎng)通信,Matter會一統(tǒng)江湖嗎?

評論