摘要

連續兩年全球市占超30%的寧德時代所推行的“全鏈零碳”,將輻射全行業,加速電池產業邁向零碳。

響應零碳轉型,是中國動力電池制造走向全球征途中必須參與的“騎士游戲”。

隨著歐盟《新電池法》推行以及“碳關稅”正式落地,身處全球能源變革浪潮中的電池企業已被推至相關政策壁壘前,率先行動的勇者更有可能在氣候經濟中搶占先機。也就是說,誰先實現低碳和零碳,誰就掌握了競爭的主動權。

日前,在寧德時代舉行的零碳戰略發布會中,寧德時代對其零碳轉型落地路徑進行公開,將在2025年實現核心運營碳中和(生產制造碳中和,電池工廠全面零碳轉型)、2035年實現價值鏈碳中和(實現從礦產資源到電池全價值鏈碳中和,電池產品全面零碳轉型)。

事實上,自2021年,寧德時代便成立可持續發展委員會,將碳排放納入采購中的重要因素。與此同時,寧德時代不斷對外強調打造供應鏈的低碳競爭力,并深入落實供應鏈降碳。

數據顯示,2022年寧德時代出貨量289GWh,同比增長116.6%。在出貨規模成倍增長的情況下,2022年寧德時代綜合能源消耗強度與2021年基本持平,全年累計減碳44.72萬噸,單位產品碳排放10.5噸二氧化碳當量/MWh,較上年下降近25%;光伏發電減少溫室氣體排放4.77萬噸二氧化碳當量,綠色電力使用比提升至26.6%;水資源消耗密度62.11噸/百萬元營收,同比下降20%以上。

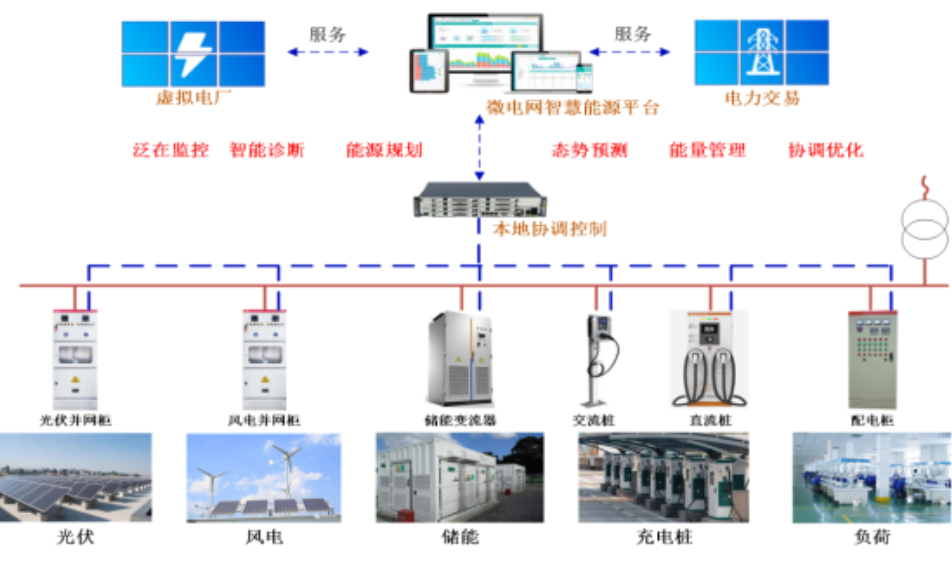

其中,在2022年四季度,寧德時代基于此前建立的碳排放、產品碳足跡、單位能耗等生產數據庫,正式啟動了“CREDIT”價值鏈可持續透明度審核計劃,包含可持續發展管理、商業道德準則、環境保護、勞工實踐、負責人采購五大模塊。

基于供應鏈建立“CREDIT審核”背后的邏輯是,分析碳足跡,從礦砂到大宗原料到電池原材料,再到電芯、系統,到電芯階段前的碳排放占全流程生產的85%。產業鏈上下游共同謀準“零碳”機遇,才更有可能攜手共贏。

寧德時代旗下聚焦回收、資源、材料的電池全生命周期管理公司邦普循環緊隨其后,在4月22日舉行全球九大零碳工廠發布會,并在發布會上明確表示,將協同寧德時代實現零碳戰略落地。

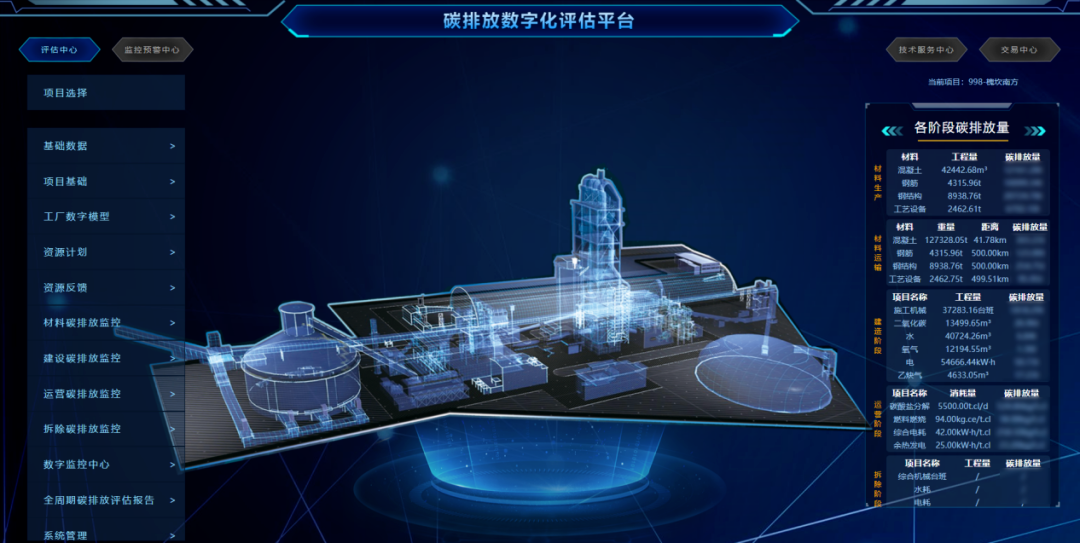

在本次發布會上,邦普循環表示,當前,公司正在廣東佛山、湖南長沙、湖北宜昌、福建屏南、福建福鼎以及印度尼西亞建立六大基地,打造九大零碳工廠。

具體實現路徑上,邦普循環將從礦產開發、原料制備、前驅體生產、正極材料制造到電池循環利用的每一環節中進一步開掘降碳可能,把“全鏈零碳”落到細節與實處。

在能耗最大、減碳壓力最大的材料端,邦普循環的思路是通過技術創新,采用熱等靜壓、多層多列超長燒結、回轉窯高效密封、廢氧循環廢熱利用三燒轉二燒、微晶模板培養酸化晶種等工藝,提升燒成系統效率,降低單位產品生命周期碳排放。

其中,邦普循環在退役鋰電池的循環再造材料技術方面,已可實現鋰回收率≥90%,鎳鈷錳綜合回收率≥99.3%,化學物耗降低40%,氨氮回收率≥99.9%;每噸材料碳減排幅度達49.25%。該技術已在六大基地推廣實施,應用技術的相關產品已進入寧德時代供應鏈。

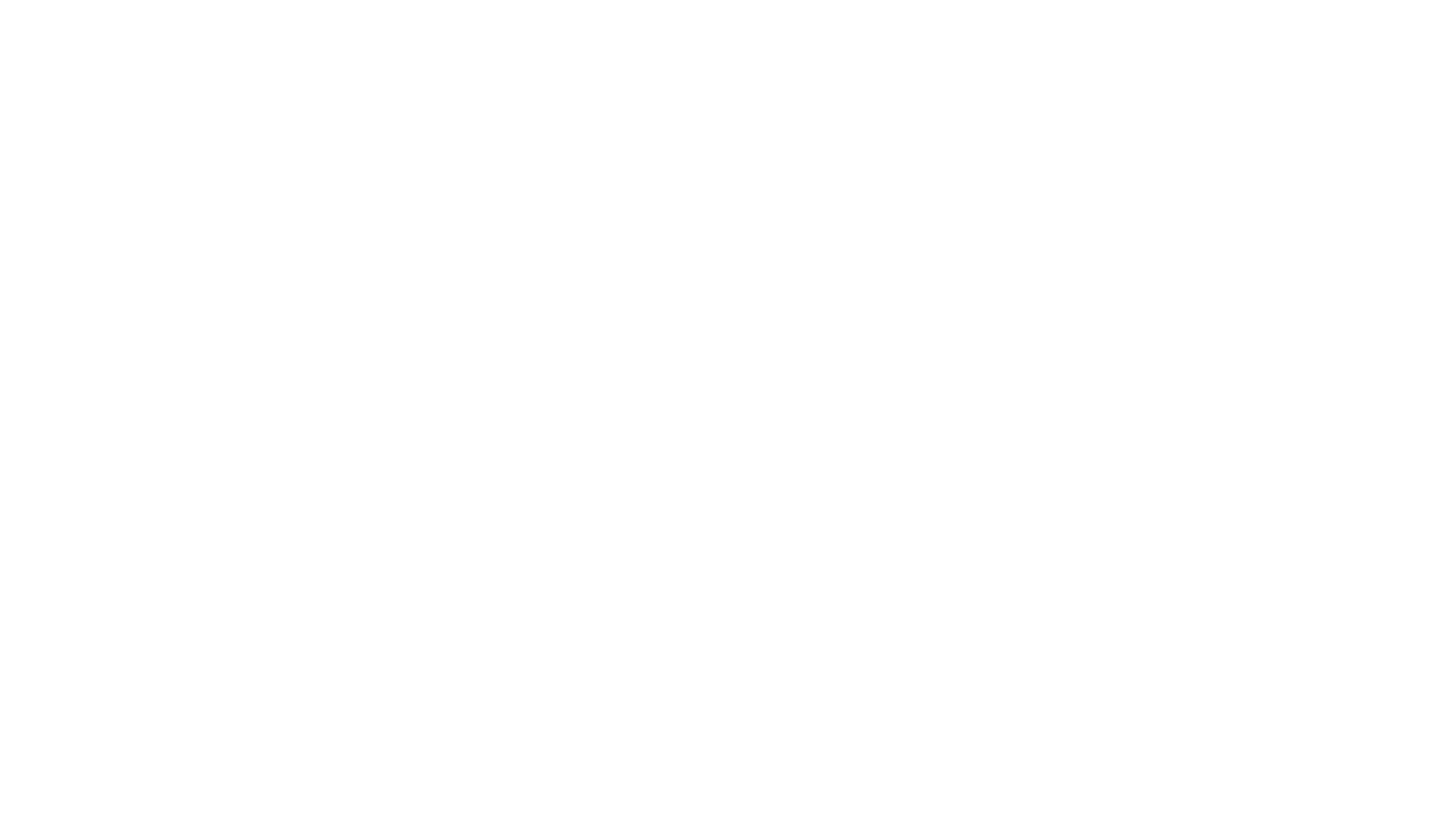

在工廠全局供能體系構建上,邦普循環構建以風光水電為核心、生物質燃料為替代的多元能源供應體系。此外,車間、車庫頂棚覆蓋光伏發電板,構建集分布式供能、本地用能、儲能于一體的綠色電網;搭建能源管理智慧平臺,運用數字化技術實現高效能源管理。

在綠色物流網絡搭建上,廠區車輛正向全面電動化、智能化轉型,廣泛使用無人駕駛物流車、電動叉車等,實現供應商工廠、原料倉庫、加工工廠、成品倉庫、客戶工廠之間零碳運轉。

除了從綠色制造、綠色能源、綠色物流以上三方面打造零碳工廠,與寧德時代“全鏈零碳”戰略相貫通,邦普循環還將協同產業鏈上下游推進降碳。

在供應鏈協同上,華友鈷業等企業與邦普循環簽署“低碳承諾書”,將協同邦普打造更低碳化的發展模式。

據了解,目前華友鈷業旗下巴莫科技、衢州資源再生、江蘇華友能源科技、華友新能源(衢州)已圍繞正極材料、資源再生、退役電池梯次利用以及前驅體領域打造四家零碳工廠。這也意味著,華友鈷業將作為寧德時代的二級供應商,協同寧德時代推進“全鏈零碳”。

可見,“全鏈零碳”正向全產業鏈輻射。從裝機量看來,寧德時代已連續兩年領跑,占據全球裝機量超30%的市場份額,這場協同產業鏈上下游的零碳轉型行動將在全行業大面掀開。隨著寧德時代“全鏈零碳”戰略推進,電池產業鏈將加速邁向零碳的未來。

審核編輯:劉清

-

鋰電池

+關注

關注

260文章

8277瀏覽量

173935 -

動力電池

+關注

關注

113文章

4572瀏覽量

78677

原文標題:寧德時代全鏈零碳路徑追蹤

文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

寧德時代最新消息:茅臺集團與寧德時代簽署戰略合作 寧德時代同日成立兩家新公司

蔚來與寧德時代簽署戰略合作協議

寧德時代本周提交港股上市申請

寧德時代:從電池巨頭到零碳新基建領航者

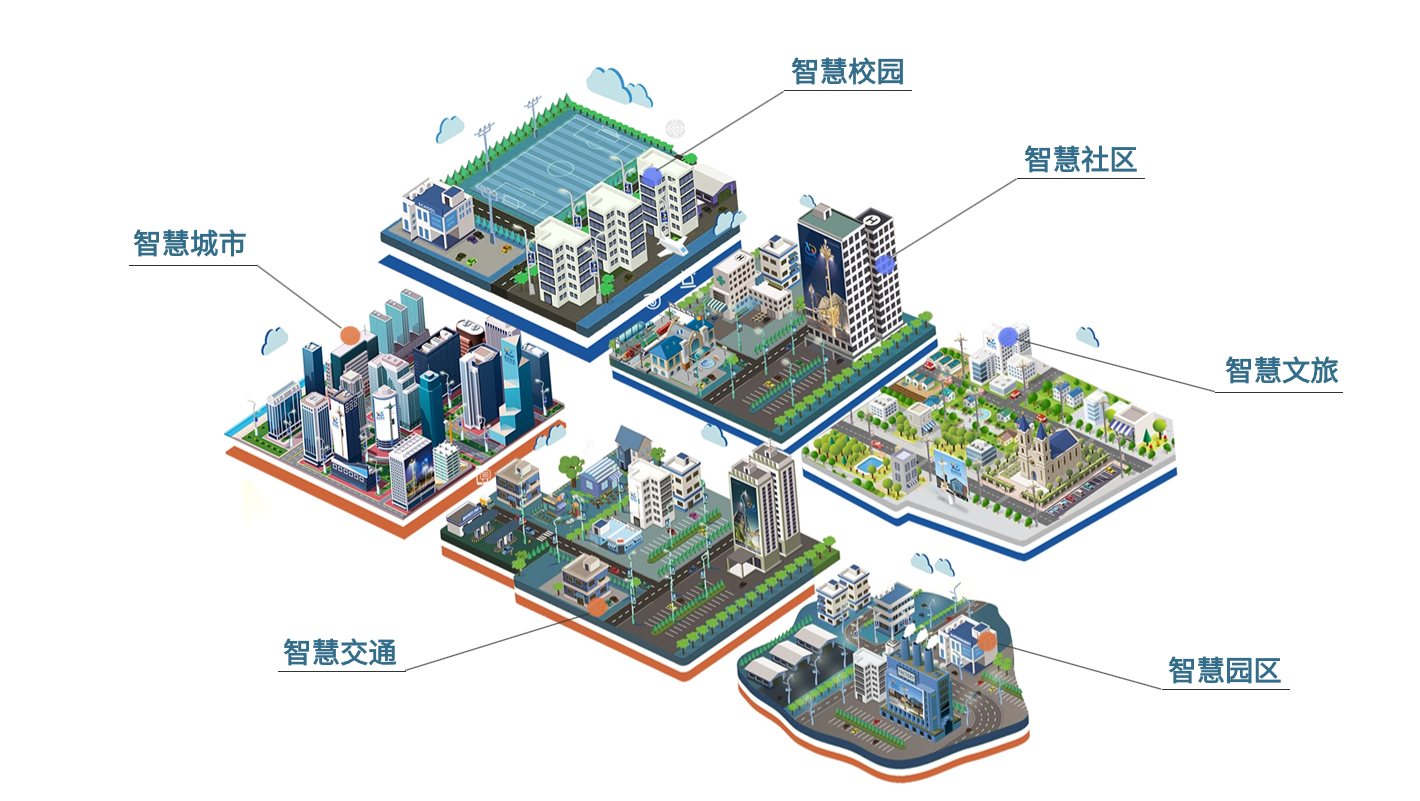

智能碳管理系統為建設零碳工廠和零碳園區賦能

寧德時代全鏈零碳路徑追蹤

寧德時代全鏈零碳路徑追蹤

評論