IT和OT的融合是一個由來已久的難題,早在十幾年前提出的工業(yè)化和信息化“兩化融合”本質(zhì)上就屬于IT和OT的融合。后來,隨著2011年工業(yè)4.0的提出,IT和OT的融合成為制造業(yè)的關(guān)鍵優(yōu)先事項。

然而,由于IT和OT長期以來一直是相互獨立的,兩者之間有著“天然鴻溝”,融合并非易事。近期,一家專注于OPC數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域20多年的Matrikon公司提出了一個“統(tǒng)一的OT數(shù)據(jù)層”(Unified OT Data Layer,簡稱UODL)的概念,在IT和OT之間增加這么一個數(shù)據(jù)層級,從而填補IT和OT的“天然鴻溝”。

那為何要增加一個OT數(shù)據(jù)層?這樣能帶來哪些好處?如何實現(xiàn)這樣一個OT數(shù)據(jù)層呢?為此,CONTROL ENGINEERING China獨家采訪了Matrikon公司市場總監(jiān)Darek Kominek先生。

01

數(shù)智化轉(zhuǎn)型的過程是IT和OT融合的過程

數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型,是當前全球制造業(yè)共同的發(fā)展趨勢。無論是要實現(xiàn)更高的效率、效能,還是要走向可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展,數(shù)智化是必經(jīng)之路。而所謂的數(shù)智化就是將新一代IT技術(shù)應(yīng)用到制造企業(yè)的設(shè)計、生產(chǎn)、管理、銷售及服務(wù)各個環(huán)節(jié),并基于各個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行分析與挖掘,控制、監(jiān)測、預(yù)判、優(yōu)化,這其中就包括現(xiàn)在比較流行的數(shù)字孿生、仿真建模、預(yù)測性維護、機器學(xué)習(xí)、人工智能等的應(yīng)用。

對于制造業(yè)來說,最核心的數(shù)據(jù)當然來自生產(chǎn)環(huán)節(jié),而這就是傳統(tǒng)的OT領(lǐng)域。這樣,IT和OT就相遇了,而且需要融合,需要互相交換數(shù)據(jù),“數(shù)據(jù)”也就成了數(shù)智化轉(zhuǎn)型的核心。

“一旦開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型,各個層級的人都希望得到更多的數(shù)據(jù),特別是來自車間這一層級的OT數(shù)據(jù)。”Darek先生表示,IT和OT融合會給企業(yè)帶來諸多好處,例如:能夠降低工業(yè)成本,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,降低過程風(fēng)險,更快實施開發(fā)和集成,以及打通 OT設(shè)備和環(huán)境設(shè)施數(shù)據(jù)、IT基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù),實現(xiàn)雙向互用。

但同時,由于IT和OT有著各自的目標、優(yōu)先事項、技能、指標甚至語言。IT希望數(shù)據(jù)采集越多越好,速度要快、數(shù)據(jù)要開放統(tǒng)一,而OT希望連接要安全,要保護好底層數(shù)據(jù)源避免其被過度訪問,保證穩(wěn)定生產(chǎn)是首要任務(wù)。特別是在技術(shù)層面,IT與OT融合最大的困難在于:數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的傳輸接口與標準不統(tǒng)一,IT首先要能夠訪問OT端的數(shù)據(jù),而OT的數(shù)據(jù)往往是不同于IT數(shù)據(jù)的專有系統(tǒng)的數(shù)據(jù),包括各類工業(yè)協(xié)議的數(shù)據(jù)、不同軟件接口標準的數(shù)據(jù)。

正是由于IT和OT存在著這樣的“天然鴻溝”,IT和OT的融合不可能一蹴而就,數(shù)智化轉(zhuǎn)型的過程就是IT和OT不斷融合的過程。

02

OPC UA為IT和OT融合開啟了一扇窗

IT和OT融合使得OT數(shù)據(jù)需要在企業(yè)各層級之間進行流動,因此IT和OT之間的互聯(lián)、互通、語義互操作成為了必然要求。由于對數(shù)據(jù)有實時性要求和各個自動化廠商處于商業(yè)利益的考量,在工業(yè)現(xiàn)場,目前存在著各種各樣的通信協(xié)議,有開放的,有封閉的,有標準的,也有專有的,所以互聯(lián)互通并不容易,而要做到語義互操作更難。好在一個獨立于制造商的通信技術(shù)OPC UA為互聯(lián)、互通、語義互操作鋪平了道路,而且隨著OPC UA的發(fā)展,目前已經(jīng)得到絕大部分廠商和用戶的支持。

“當企業(yè)需要依靠數(shù)據(jù)來做決策時,你要確保每個人都可以使用實時或近乎實時的準確數(shù)據(jù)來做出決策,而不是等待很長時間才能獲得報告,然后試圖弄清楚發(fā)生了什么。”Darek先生認為,數(shù)據(jù)最重要還要具有上下文含義,也就是要有語義,否則,數(shù)據(jù)將沒有意義。“我們所接觸過的的一些北美石油公司客戶,他們每天都有TB級的流量從海上平臺發(fā)送,匯聚成一個數(shù)據(jù)湖,但這些數(shù)據(jù)他們無法理解它,實際工作中并不能使用。”

為了讓數(shù)據(jù)帶有語義,OPC UA提供了基礎(chǔ)信息模型,包括底層總線傳輸?shù)恼Z義可以參考統(tǒng)一標準進行定義,而垂直行業(yè)的信息模型也同樣可以進行協(xié)同。在OPC UA的基礎(chǔ)架構(gòu)中包括內(nèi)嵌信息模型、行業(yè)信息模型與供應(yīng)商信息模型等幾個層面的信息模型,這些信息模型對不同層級的數(shù)據(jù)進行了標準封裝,甚至也可以由用戶創(chuàng)建自己的信息模型。

對于安全性, OPC UA的規(guī)范、配置文件和認證過程可以讓用戶十分安心,OPC UA使用協(xié)議本身而不是附加安全性來保護OPC UA客戶端/服務(wù)器通信的安全。

得益于平臺獨立性、強大的安全基礎(chǔ)以及信息模型這些性質(zhì),OPC UA因此成為工業(yè)4.0最被看好和普遍支持的標準規(guī)范,這也為IT和OT的融合開啟了一扇窗。

03

統(tǒng)一OT數(shù)據(jù)層(UODL)

填補IT和OT“天然鴻溝”

借助于OPC UA,從機器到機器間的水平傳輸和從機器到云端的垂直傳輸,數(shù)據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)閹в姓Z義的“信息”,為企業(yè)車間、運營、業(yè)務(wù)及云端分析等各個層級提供了統(tǒng)一的實時源數(shù)據(jù)。

但隨之而來的是,越來越多的設(shè)備中都包含了用于外部訪問的OPC UA服務(wù)器,例如 PLC ,邊緣控制器,甚至是傳感器中都可能包含一個OPC UA 的服務(wù)器。而一般的OPC UA連接,OPC客戶端需要與每臺OPC服務(wù)器建立單獨的連接,這種連接方式會極大將會占用網(wǎng)絡(luò)帶寬和前端處理器的算力。即使只有少量的服務(wù)器和客戶端,系統(tǒng)架構(gòu)也會變得非常復(fù)雜,當系統(tǒng)中OPC UA設(shè)備很多時,這種訪問是異常復(fù)雜的,且會極大增加一個客戶端同時連接多個服務(wù)器端時的管理成本。使用OPC UA網(wǎng)關(guān)等物理設(shè)備固然可以對數(shù)據(jù)進行整合,但這種方案,并不適用于多個OPC UA服務(wù)器分處多地的情況,而且還會帶來額外的設(shè)備安裝、維護成本。

更為重要的是,各層級都直接訪問源數(shù)據(jù),或者將OT數(shù)據(jù)直接上傳到云端,都是極不安全的做法。

“因此,我們提出,增加一個統(tǒng)一的OT數(shù)據(jù)層,UODL,以便OT端數(shù)據(jù)可以以O(shè)PC UA開放標準的形式匯聚在一個平臺上,而企業(yè)各個層級的人都可以通過訪問這個平臺得到帶有語義的有價值的數(shù)據(jù)。”Darek先生介紹說,統(tǒng)一的OT數(shù)據(jù)層把所有采集到的數(shù)據(jù)都匯聚到一個公共的地址空間,根據(jù)導(dǎo)入MDB中的數(shù)據(jù)模型,公共地址空間里的數(shù)據(jù)會被映射到模型中形成一個個數(shù)據(jù)模型實例,數(shù)據(jù)的消費者(可以是上方的應(yīng)用程序,也可以是另一個數(shù)據(jù)源)從該公共地址空間獲取信息,這樣使得數(shù)據(jù)對需要它的應(yīng)用來說更有意義。同時,這也意味著用戶更加不必從上層直接連接到底層數(shù)據(jù)源。

不僅如此,有了這個UODL,數(shù)據(jù)的維護升級也將變得更加簡單,用戶可以輕松置換數(shù)據(jù)源,只需要更新數(shù)據(jù)模型,使得地址空間的視圖符合更新后的應(yīng)用程序的要求即可。

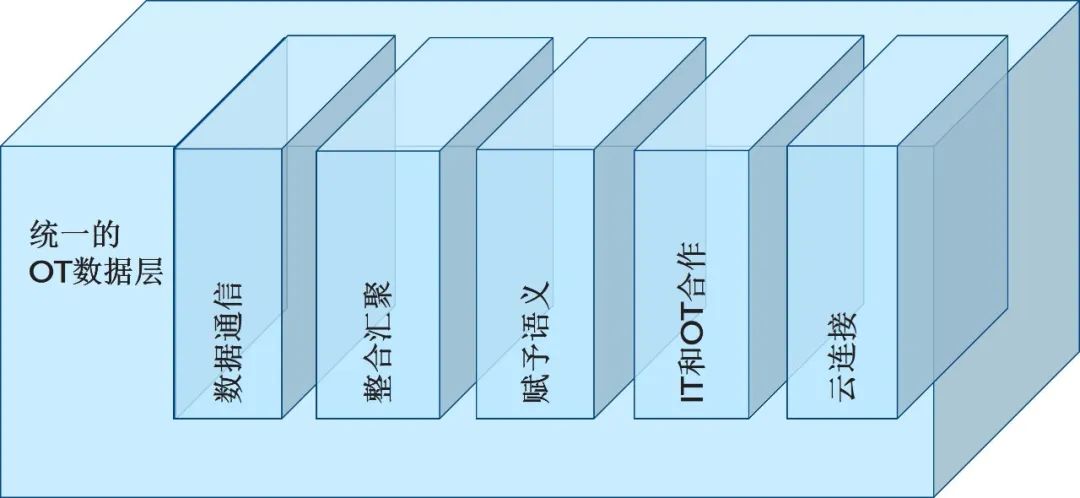

Darek先生指出,UODL的構(gòu)建其實是在IT和OT之間引入了一類稱為DT(數(shù)據(jù)技術(shù))的技術(shù),讓UODL具備了五個方面的基本功能:第一,要有連接性,能夠與底層數(shù)據(jù)源對話;第二,要有整合匯聚的能力,能將不同的數(shù)據(jù)源聯(lián)合成一個統(tǒng)一的公共地址空間;第三,要支持賦予和管理數(shù)據(jù)語義的能力,以便將有意義的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)給各方應(yīng)用;第四,必須能夠在整個企業(yè)范圍內(nèi)共享信息,促使IT和OT的合作順暢;最后,還可以輕松和云平臺集成。

▲UODL五大基本功能

“UODL搭建了一個安全的、無縫隙的和可持續(xù)發(fā)展的OT數(shù)據(jù)架構(gòu),使得OT數(shù)據(jù)在全企業(yè)范圍內(nèi)的可見性大大提升、做到真正可用,一體式地解決了底層數(shù)據(jù)通信的諸多復(fù)雜問題,填補了 IT 和 OT之間的‘天然鴻溝’。” Darek總結(jié)道。

04

Matrikon Data Broker:開箱即用的UODL

統(tǒng)一OT數(shù)據(jù)層(UODL)的提出,為IT和OT融合提供全新的思路。不過, UODL 現(xiàn)在已經(jīng)不僅僅只是一個概念,對OPC技術(shù)有著豐富經(jīng)驗的Matrikon經(jīng)過兩年多的研發(fā),推出了一個開箱即用的UODL平臺,Matrikon Data Broker,簡稱MDB。

“MDB從設(shè)計開發(fā)之初,就把UODL的每一個功能模塊貫徹在MDB的每一個軟件功能當中了。” Darek先生表示, 這種功能化的設(shè)計使得用戶在使用MDB時,可以根據(jù)自己項目的需求和發(fā)展,來選擇添加和保留的功能模塊,幫助企業(yè)用戶解決各個層級會遇到的OT數(shù)據(jù)難題,實現(xiàn)企業(yè)范圍內(nèi)的OT數(shù)據(jù)通信。

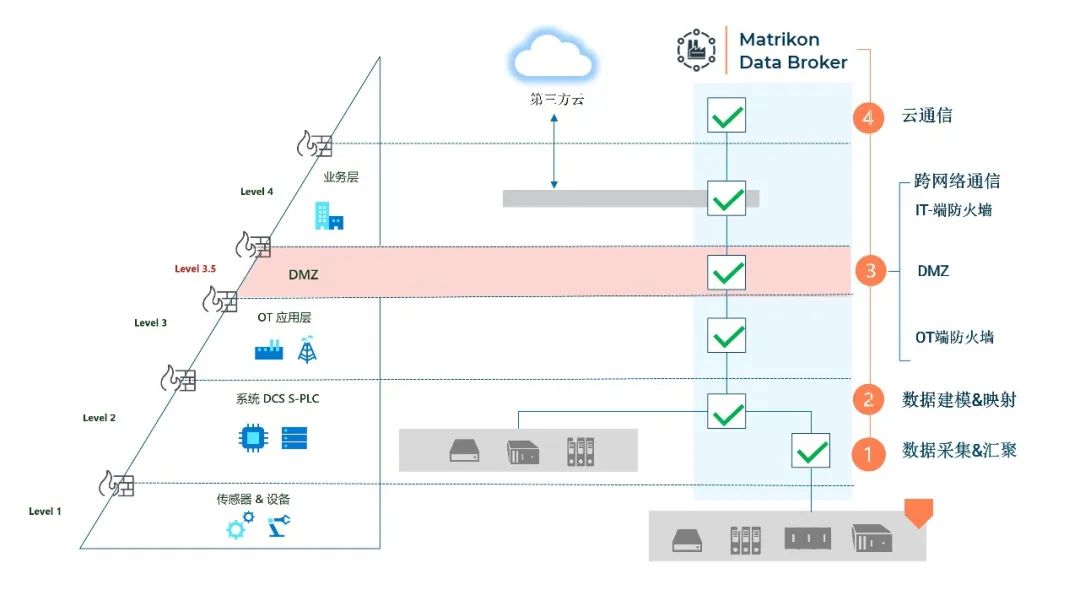

▲MDB:實現(xiàn)企業(yè)全域內(nèi)數(shù)據(jù)通信的平臺

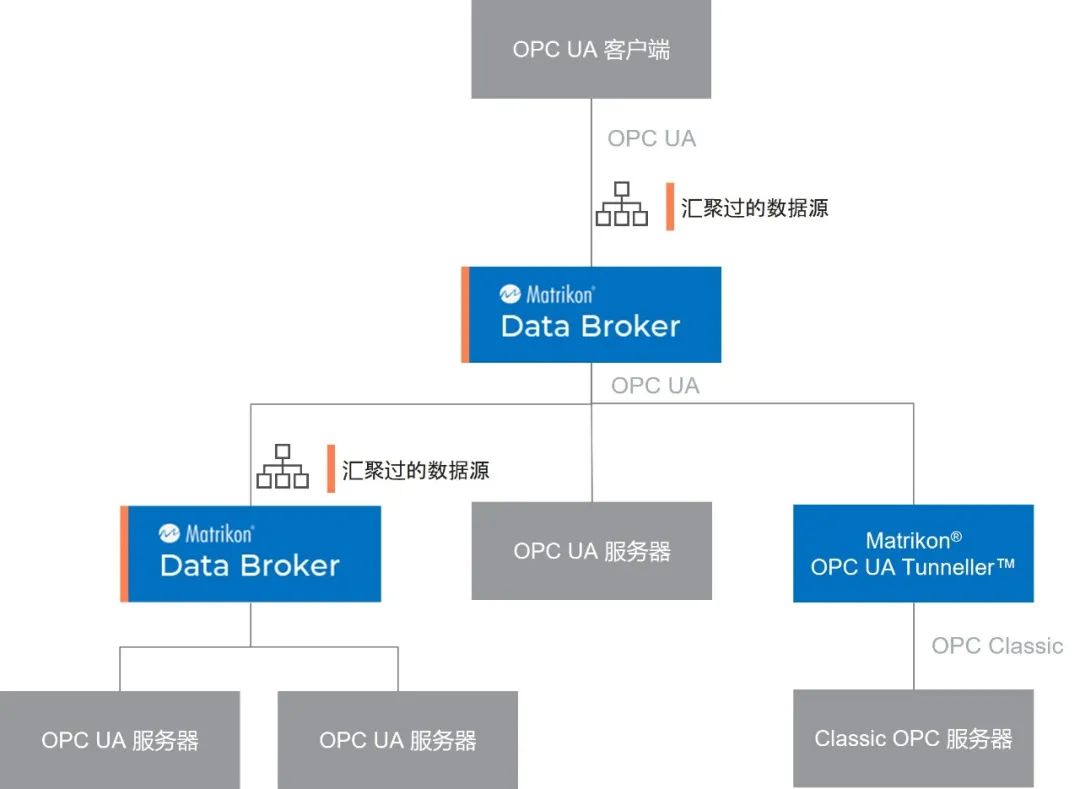

首先,由于Matrikon在OPC Classic和OPC UA領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗和產(chǎn)品,所以MDB具有全面的底層數(shù)據(jù)連接能力。對于非OPC標準協(xié)議的第三方數(shù)據(jù),MDB有對應(yīng)的適配器(MDB Adapters)將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為OPC UA從而進入MDB。對于以前的OPC Classic數(shù)據(jù),可以通過Matrikon OPC UA Tunneller將第三方OPC DA服務(wù)器匯聚到MDB。同時,MDB 還具有多層級數(shù)據(jù)匯聚功能,可將多個數(shù)據(jù)源聚合到一個訪問點中。

▲MDB 數(shù)據(jù)采集與匯聚

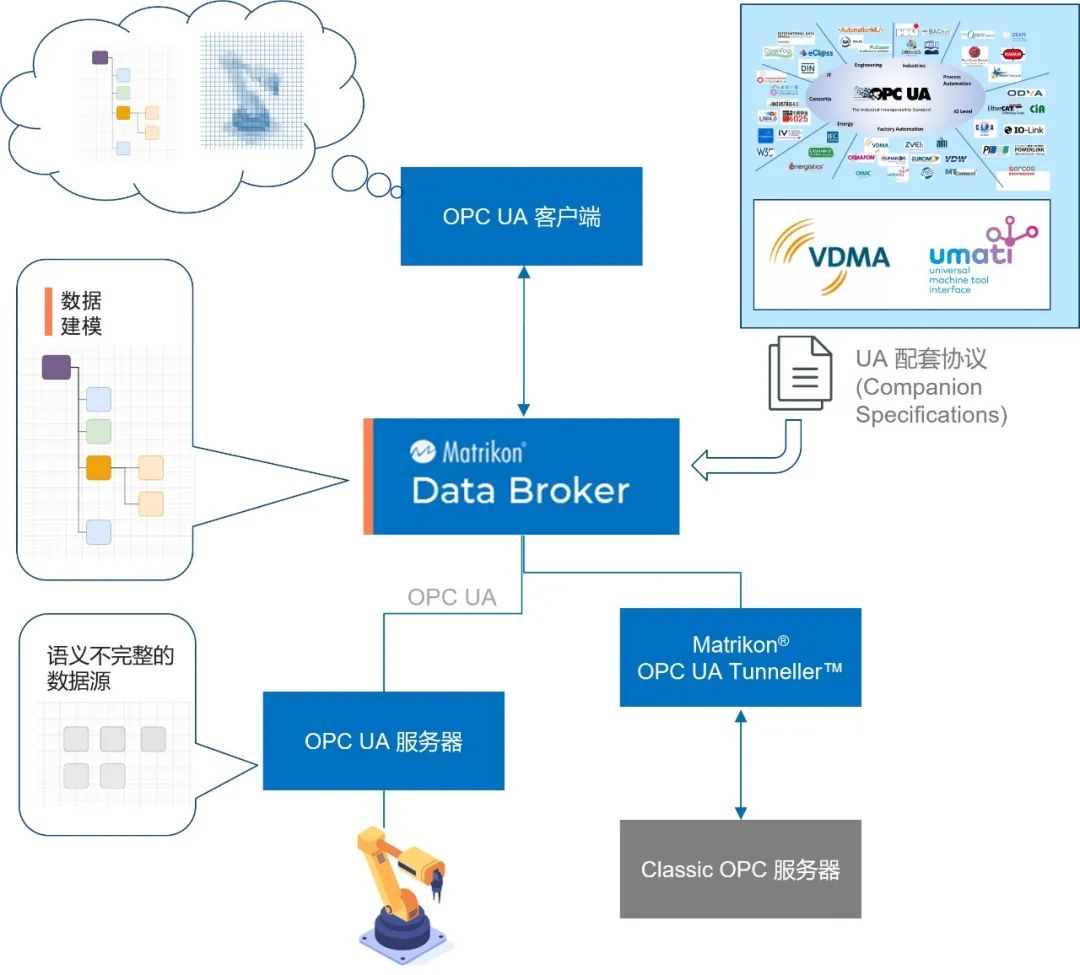

其次,是數(shù)據(jù)意義的增強和數(shù)據(jù)共享。MDB用戶無需編程即可完成數(shù)據(jù)建模,使用像VDMA,UMATI, MT Connect,MDIS和其他定制或標準化的UA配套規(guī)范可輕松完成數(shù)據(jù)建模。同時支持數(shù)據(jù)源到數(shù)據(jù)源的映射、數(shù)據(jù)模型到數(shù)據(jù)模型的映射、數(shù)據(jù)源到數(shù)據(jù)模型的映射,豐富的數(shù)據(jù)源語義給數(shù)字孿生,人工智能和機器學(xué)習(xí)應(yīng)用程序提供了更好數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

▲MDB 數(shù)據(jù)建模

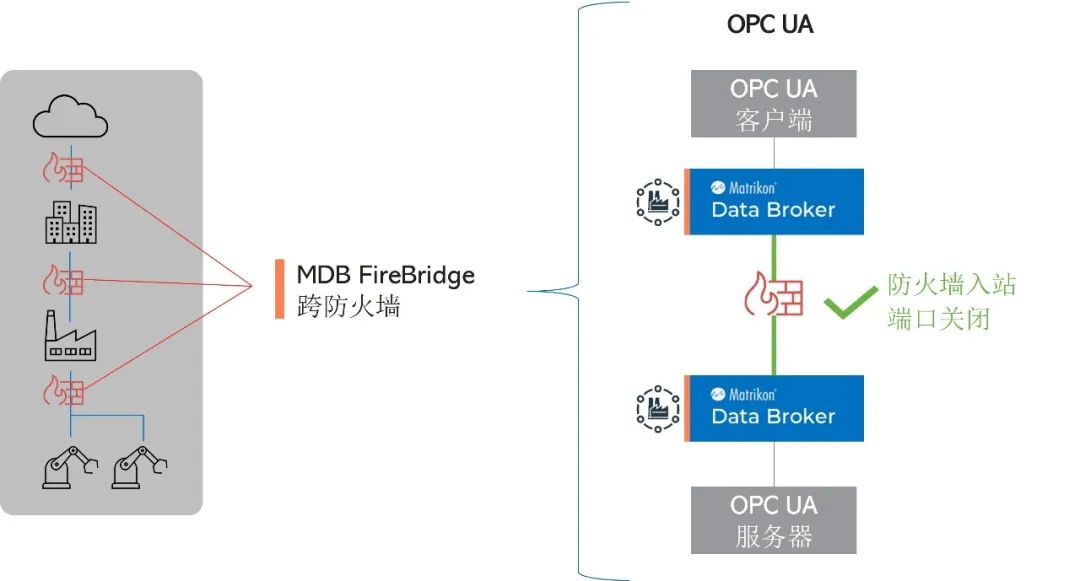

第三,MDB可實現(xiàn)企業(yè)全域內(nèi)跨網(wǎng)絡(luò)通信。MDB基于OPC UA規(guī)范里的反向連接功能,開發(fā)了MDB FireBridge,該功能可以由服務(wù)器端發(fā)起連接請求,建立與客戶端的連接,這就相當于是從信任區(qū)向不信任區(qū)建立一個連接,這樣可以快速簡單地搭起跨防火墻和DMZ的OPC UA客戶端-服務(wù)器通信,而無需打開防火墻入站端口。

▲MDB FireBridge 跨防火墻通信

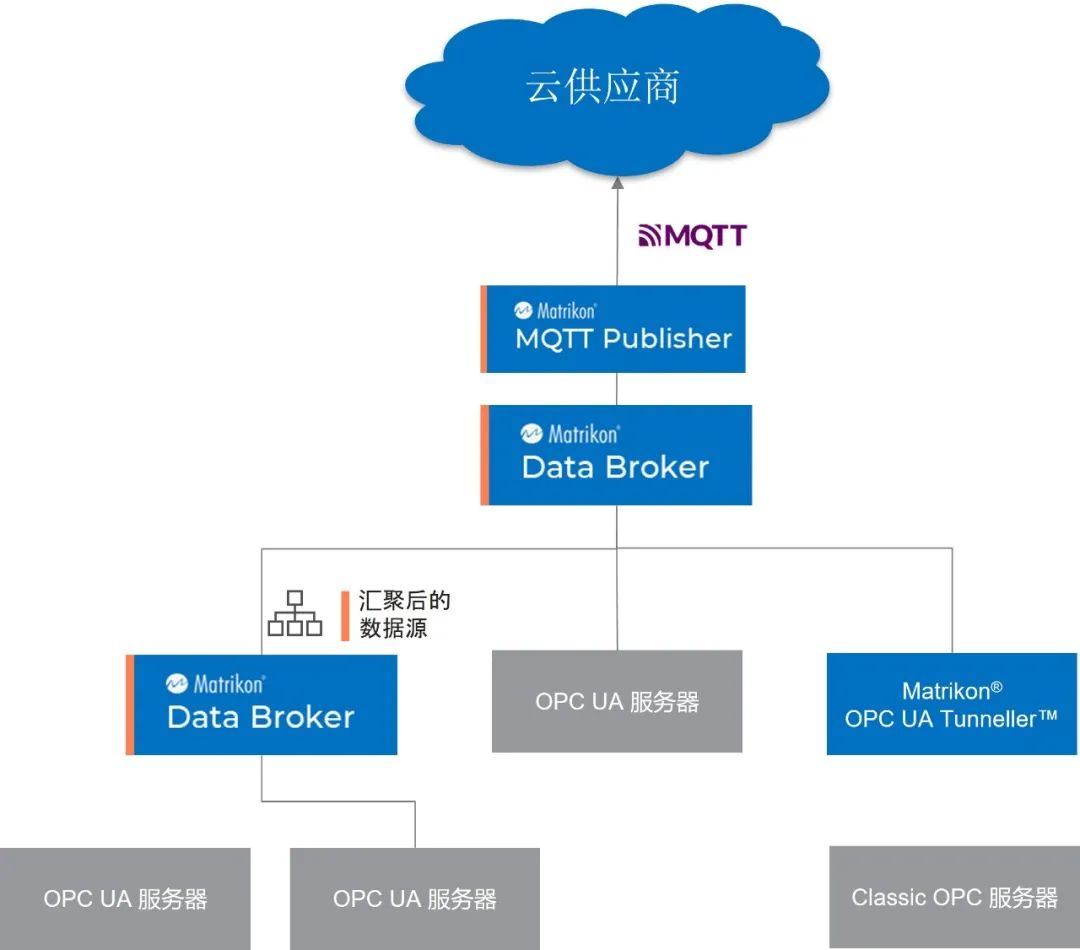

最后,MDB可以通過MQTT實現(xiàn)安全可靠的云連接。使用MDB MQTT擴展插件(MDB MQTT Publisher。)發(fā)布OPC UA數(shù)據(jù),可以與第三方云供應(yīng)商,比如微軟Azure,AWS, 谷歌云等輕松快速地集成。

▲MDB 與云連接

據(jù)Darek先生介紹,目前MDB已經(jīng)在美國某著名化工企業(yè)中得到應(yīng)用,在不到12周的時間內(nèi)為該企業(yè)將分布全球各地的九個分廠的生產(chǎn)實時數(shù)據(jù)安全地連接了云上,進行后期的處理和分析。

“IT和OT的融合其實面臨著各種各樣的挑戰(zhàn),但Matrikon Data Broker可以從技術(shù)上幫你克服這些復(fù)雜的挑戰(zhàn),填補兩者之間的‘鴻溝’,從而最大化OT 數(shù)據(jù)價值。Matrikon的使命是讓未來變得更友好,讓數(shù)字化旅程變得更加愉快!” Darek先生最后說道。

審核編輯:彭菁

-

數(shù)據(jù)采集

+關(guān)注

關(guān)注

40文章

7038瀏覽量

115950 -

IT

+關(guān)注

關(guān)注

2文章

891瀏覽量

64257 -

人工智能

+關(guān)注

關(guān)注

1805文章

48843瀏覽量

247389 -

模型

+關(guān)注

關(guān)注

1文章

3500瀏覽量

50124 -

機器學(xué)習(xí)

+關(guān)注

關(guān)注

66文章

8497瀏覽量

134222

原文標題:統(tǒng)一的OT數(shù)據(jù)層——填補IT和OT的“天然鴻溝”

文章出處:【微信號:控制工程中文版,微信公眾號:控制工程中文版】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

發(fā)布評論請先 登錄

電感和磁珠的什么聯(lián)系與區(qū)別

電感和磁珠有什么聯(lián)系與區(qū)別?

TDM的概念及SDH、MSTP、OTN和PTN的區(qū)別與聯(lián)系

svpwm與spwm的區(qū)別和聯(lián)系

端口和接口有什么區(qū)別和聯(lián)系嗎

RGV、AGV、IGV之間究竟有何區(qū)別聯(lián)系及概念?

航向姿態(tài)參考系統(tǒng)與慣性測量單元的聯(lián)系與區(qū)別

什么是IT、CT、OT?

it和ot的區(qū)別和聯(lián)系

it和ot的區(qū)別和聯(lián)系

評論