在上一期“偵緝檔案”中,X探長根據線人提供的線索,打入了3GPP內部,經過一番明察暗訪,揭開了3GPP神秘江湖的冰山一角。這個社團組織架構非常龐大,分工明確,每次“犯案”都有嚴密的組織和策劃。社團內部雖然崇尚“武力”,“有技術者居上”,但其內部也有較嚴格的等級劃分,派系林立,各種勢力錯綜復雜。但也正因為這種由“利益”糾結下的凝聚力,使得3GPP在4G以后,一枝獨秀,幾乎“統治”了移動通信的“地下世界”!

為了更全面地了解3GPP,將隱藏于其背后的各種“勢利”和“保護傘”一網打盡,X探長進行了大量的暗中訪查。最終,江湖大佬3GPP的神秘“發家史”(移動通信發展史)逐漸被揭開面紗。在本次案情通報中,完整呈報如下:

技術復興后的“諸侯混戰”

要搞清楚3GPP的地緣背景,必須要搞清楚3GPP“發家”前的歷史,根據X探長的調查,那是一段充滿傳奇色彩,英雄和梟雄輩出的時代。讓我們將時間穿梭回3GPP“發跡”前的上世紀四十年代……

隨著無線電報、無線電廣播、民用波段無線電系統的大量應用,1946年在業界大佬摩托羅拉的支持下,移動通信技術的前身“移動無線電話系統(可稱為0G或Pre-Cellular)”橫空出世。這種簡單將對講機與固定電話“拼接”的無線電話系統,在當時已算是時尚與科技的完美結合。但,因為其體積和能耗的巨大、通信范圍小、系統容量有限的缺點,最初僅被應用于車載的警察和出租車系統。即便如此,“移動無線電話系統”在全球范圍也仍備受關注,先后出現了多個技術規范,如美國的MTS、IMTS、芬蘭的ARP、日本的AMTS、瑞典的MTA和挪威的OLT。

正值“移動無線電話系統”如火如荼之際,通信行業的另一位傳奇大佬貝爾實驗室正在醞釀一個即將改變世界的新技術-蜂窩通信。1947年,貝爾實驗室工程師威廉·楊和道格拉斯·林提出“蜂窩”概念。這個神奇的概念完美解決了0G設備體積、能耗、干擾和容量的問題。但也許是生不逢時,0G的正如日中天讓蜂窩系統的應用推廣并不順利。

時光如梭,時間來到上世紀七十年代,貝爾實驗室在完美解決“切換”和“復用”問題后,蜂窩通信的時代終于到來了。1973年摩托羅拉工程師馬丁·庫珀博士發明了世界上第一部手持式移動電話。1978年,貝爾實驗室在芝加哥安裝第一個試驗蜂窩網絡。1979年日本電報電話公司(NTT)推出世界上第一個商用蜂窩網絡。五年內,NTT網絡已擴展到覆蓋日本的全部區域,并成為第一個全國性的蜂窩網絡。自此,第一代移動通信技術(1G)正式走上歷史舞臺,大量基于蜂窩概念的移動通信技術方案遍地開花,如北美的AMPS,歐洲的NMT、CT1、TACS,日本的NTT和Hicap,德國的C-Nets,法國的Radiocom2000,意大利的RTMI等。

爭奪標準話語權的“軍閥割據”

如果說0G和1G是各個勢利間的“諸侯混戰”,根據網劇的一貫思路,下一個節奏必然是技術和“地盤”的局部整合和統一。在深度調查中,X探長發現在這個過程中兩個核心社團和梟雄:CEPT/ETSI組織的GSM,和CTIA組織的CDMA。

1983年,歐洲郵政和電信管理局會議(CEPT)成立了GSM委員會旨在制定基于數字蜂窩語音通信的歐洲標準。1987年,第一個GSM規范由CEPT制定完成。為更好的在歐洲范圍推廣統一的GSM標準,1988年歐盟成立歐洲電信標準協會(ETSI),并在1989年全面接手GSM的后期演進。毫無疑問,GSM是一個偉大的技術產品。從1991年12月首次在芬蘭部署到2011年,GSM標準已經占據80%的移動通信市場份額,在超過212個國家和地區為超過20億人提供服務,這使GSM技術在眾多2G標準中成為應用最廣、使用人數最多的第二代移動通信技術。

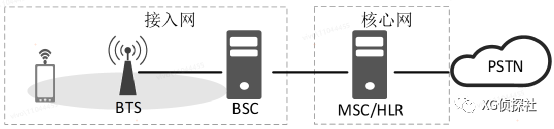

圖4:初期的GSM網絡架構圖

在歐洲GSM標準如火如荼之際,我們再來看看地球另一邊的情況。

在地球的另一邊,又一個通信巨頭粉墨登場。1985年,雅各布斯等其他六位聯合創始人在美國圣地亞哥成立一家科技公司,公司因“Quality Communications(高質量通信)”而命名為“高通(Qualcomm)”。雅各布斯憑借其早期參與的有關跳頻和衛星保密通信的經驗,開展基于蜂窩的CDMA技術研究和推動,并于1986年10月申請了第一個CDMA專利(US4901307A)。蜂窩CDMA憑借超越AMPS(北美的1G系統)10倍的容量,成為北美“對抗”后GSM的候選技術。1993年,美國蜂窩電信和互聯網協會(CTIA)決定采用CDMA技術作為北美數字蜂窩標準,1995年全球第一個商用的CDMA網絡在香港建成。截至1997年CDMA網絡已經擁有了57%的美國市場,到2007年高通的CDMA技術(含后期演進)已應用于超過105個國家/地區,成為當時除GSM以外的另一極。

“教父”3GPP的“借勢”崛起

“地盤越大,野心也就越大”,對于所有英雄或者梟雄來說,“偏安一隅”永遠是一件無法忍受的事情。根據X探長“打黑除惡”的辦案經驗,“黑惡勢力”的崛起一般都有一些相似之處:頭頂有“傘”,兜里有“余糧”,命中有“波瀾”,再加上“天道酬勤”!這些要素在“教父”3GPP的崛起過程中體現的淋漓盡致。

要想將移動通信技術賦能普惠全球,ETSI和CTIA的資源已經不夠用啦!于是,另一個政界大佬出場:1997年國際電信聯盟ITU“振臂一呼”(M.687-2倡議),制定全球統一的3G標準成為移動通信界追捧的投名狀,急需可代表“全球利益”的新組織出現。

借著這陣春風,1998年兩個全球移動通信標準化領域的“教父”3GPP和3GPP2橫空出世!在“偵緝檔案”第一彈,X探長已經給我們簡單梳理了3GPP背后的七把“傘”(區域標準化組織)。但其實嘛,這些“傘”也同時踩著3GPP2這艘船。是的,在蛋糕沒有被切完前,雞蛋需要放在兩個籃子里。

為了避免被貼上“地域性”標簽,歐洲電信標準化協會ETSI在2000年將其制定的第二代移動通信標準GSM交由3GPP進行維護和向后演進。雖然嚴格來說,GSM并非3GPP的“第一宗案”,但不可否認的是,通過這次“私有化”操作,3GPP快速掘取了發展壯大的“余糧”。

頭頂有“傘”,兜里有“余糧”,命中有“波瀾”,但對一個技術社團來說,更為關鍵的還得看有沒有“兩把刷子”。3GPP和3GPP2到底誰有刷子,我們繼續跟著X探長往下看。

“姐妹間的斗爭”

讓3GPP也不得不承認的是,CDMA技術相對FDMA和TDMA確實具備極大的技術優越性。怎么辦呢?

2000年Q1,3GPP發布了技術版本R99(Release 99),在這個版本中就包含了我們熟悉的WCDMA技術。WCDMA由GSM演進而來,同時也借鑒了3GPP2的CDMA設計思路。其支持者主要是以GSM系統為主的歐洲廠商和部分日本企業,包括:愛立信、阿爾卡特、諾基亞、朗訊、北電,以及日本的NTT、富士通、夏普等。WCDMA提供了從GSM演進到3G的平滑路線:GSM(2G)->GPRS(2.5G)->EDGE(2.75G)->WCDMA(3G),因此,WCDMA具有先天的市場優勢,是當前世界上采用的國家及地區最廣泛的、終端種類最豐富的3G標準,占據全球80%以上市場份額。

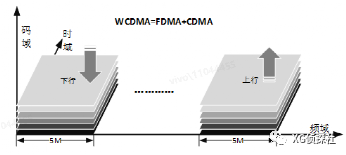

圖5:WCDMA多址方式

標準是搞出來了,但3GPP順利商用還需要解決一個麻煩問題:3GPP用了人家3GPP2的CDMA技術,怎么給3GPP2交代呢?地下世界的慣用手段:用技術換市場。在業界大佬的“協調”下,在ITU最后期限前達成了專利的交叉許可協議,用以換取CDMA2000的“市場準入”[1][3][4]。

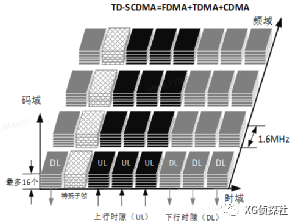

圖6:TD-SCDMA多址方式

隨后,2001年3GPP發布R4標準版本,將中國主推的低碼片速率TDD(即UTRA-TDD LCR,又名TD-SCDMA)技術方案接納入3GPP體系。該技術將FDMA、TDMA和CDMA的技術優點融于一體,成為六個被ITU官方認定的3G技術標準之一,也和3GPP的WCDMA(UTRA-FDD)、3GPP2的CDMA2000 1xEV-DO Rev.0一起成為三大3G標準之一。(如圖6)。

再來看看3GPP2這邊。

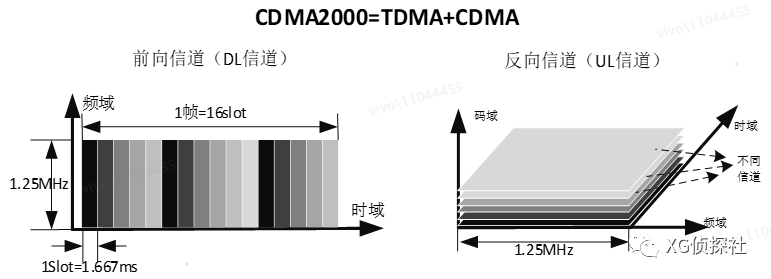

圖7:CDMA2000 1XEV-DO多址方式

2002年1月,由3GPP2制定、由美國高通公司主導,世界首個基于CDMA2000 1xEV-DO(簡稱CDMA2000)技術的3G網絡由韓國運營商SK Telecom(韓國電信)推出。CDMA2000繼承了cdmaOne(IS-95)的衣缽,提供從2G cdmaOne到3G的平滑演進:cdmaOne(2G)->CDMA2000 1x->CDMA2000 1xEV-DO(3G)。但由于使用cdmaOne的地區只有日、韓和北美,所以CDMA2000的支持者不如WCDMA多。

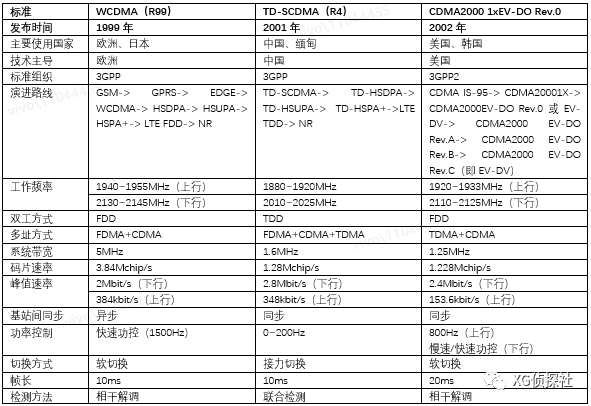

表1:三大主流3G標準比較

至此,三大全球3G技術方案均已登場。但,兩位“教父”之間的戰斗卻遠未結束。從表1我們可以發現,雖然WCDMA以先發優勢開局,但其下行峰值速率與EV-DO Rev.0相比卻略顯頹勢。2001年,3GPP發布R4版本,TD-SCDMA性能對CDMA2000實現了趕超。第一局下來,3GPP略占優勢。

緊接著,3GPP分別在2002年Q1和2004年Q4發布R5和R6版本,分別引入了高速下行鏈路分組接入(High Speed Downlink Packet Access,HSDPA)和高速上行鏈路分組接入(High-Speed Uplink Packet Access,HSUPA),它們被合稱為高速數據接入技術(High Speed Packet Access,HSPA)。經過這兩次升級的WCDMA系統被稱為3.5G。HSPA的下行峰值速率從WCDMA的2Mbit/s提升至14Mbit/s,上行峰值速率從384kbit/s提升至5.76Mbit/s。在3GPP2一側,2004年,3GPP2的EV-DO終于迎來了第一個版本升級-EV-DO Rev.A。EV-DO Rev.A的下行峰值速率從2.4Mbit/s提升到3.1Mbit/s,上行峰值速率從153.6Kbit/s飛躍到到1.8Mbit/s。但相比WCDMA的進步,第二局,仍然是3GPP完勝!

加了扭轉在前兩個回合中3GPP2的劣勢。第三局3GPP2明顯加速了研發速度。2006年3月3GPP2正式對外發布EV-DO Rev.B。在該版本中,EV-DO Rev.B引入了載波聚合、64QAM調制技術和8192bit數據包技術,下行峰值速率提升至14.7Mbit/s,上行峰值速率也提升至5.4Mbit/s。3GPP這邊的進度稍慢,2007年Q4,HSPA升級到演進的高速分組接入技術(HSPA+),在技術層面引入了64QAM,多載波技術和MIMO(2*2 MIMO)技術,下行峰值速率達到56Mbit/s和上行峰值速率達到22Mbit/s。第三局的結果不言而喻,3GPP的優勢依然明顯。

雖然后續的CDMA2000技術族又推出了進一步升級版本,但相比3GPP的進步速度來說,仍然處于劣勢。3GPP持續對UMTS系統的持續升級,不僅讓業界看到3GPP超凡的技術能力,還充分看到了作為“教父”的“天道酬勤”:R8版本的雙小區HSDPA(Dual Cell HSDPA,DC-HSDPA);R9版本的雙小區HSUPA(Dual Cell HSUPA,DC-HSUPA);R11版本的多載波HSPA(Multi-carrier HSPA,MC-HSPA).

3GPP和3GPP2在3G時代三回合的較量最終以3GPP連續三次勝利告終。雖然從結果上來看,似乎并無多少波瀾,但讓X探長感嘆的是,兩大“教父”的“地盤之爭”,無形中推動了移動通信技術的極快進步,從這個意義上來看,競爭是個好東西!

從“兩雄爭霸”到“三足鼎立”

3GPP和3GPP2這對不是姐妹的“姐妹”,雖然3G時代3GPP在技術層面占據明顯優勢,但作為CDMA技術的倡導者,3GPP2并不甘心就此沉淪。2006年,ITU發布IMT-Advanced倡議(M.1645),4G的號角隨即吹響。

似乎,這是3GPP2扳回局面的一個絕佳機會……

2006年3GPP2宣布將CDMA2000 1xEV-DO Rev.C技術作為CDMA2000面向下一代移動通信技術(4G)的技術演進,并將之命名為UMB(超移動寬帶)。該技術使用OFDMA、MIMO和空分多址技術等先進技術,彌補了前序技術的諸多技術缺點(如“呼吸”效應),可提供更大的容量、覆蓋范圍和通信質量。Rev.C最高支持在移動環境下280Mbps的下行峰值速率,預計在2007年完成標準制定,2009年初在全球范圍商用。

3G開啟了移動互聯網時代,在那個年代,移動通信算是“肉多狼少”的藍海市場。于是,另一個實力派“梟雄”入局。這個入局者有非常深厚的技術積累,且與正處于“上升期”的北美IT、互聯網行業有莫大淵源,這就是IEEE的WiMax。

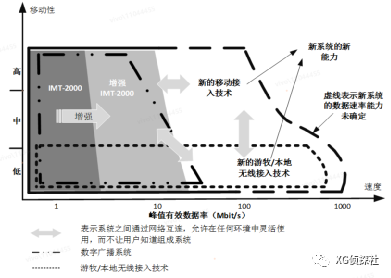

WiMax的全稱是全球微波接入互操作性(Worldwide Interoperability for Microwave Access),是由國際標準化組織IEEE制定的無線寬帶通信標準。請大家留意,WiMax是“無線”接入技術而非“移動”接入技術。這里的用詞是準確的,根據ITU對無線通信技術的整體布局看,它屬于“新的游牧/本地無線接入技術”,特征就是不支持高移動性,但相對移動通信會更加看重吞吐量。

圖8:IMT-2000和后續系統能力布局(ITU-R M.1645)

到這里可能很多讀者會有疑問,WiMax是移動通信嗎?為什么會對3GPP形成威脅?為什么它會成為4G候選方案呢?“攪局者”?為了搞清楚背后的由來,X探長進行了一些史料考證,將WiMax運作入局的騷操作如下:

2005年intel宣布了一項加速發展IEEE 802.16e的推動計劃;

2006年,推動ITU將“新的游牧/本地無線接入技術”納入到3G范疇;

2007年推動ITU更新IMT-2000建議書,將802.16接納為3G標準,并為之分配全球頻譜資源(請注意,3G標準方案的最終截止日期是1998年6月)。這為WiMax成為4G候選技術奠定基礎;

推動全球一系列“友好國家或地區”支持WiMax技術商用。Intel、加拿大北電(NortelNetworks)、摩托羅拉、朗訊迅速跟進在日本、英國、韓國、馬來西亞、菲律賓、中國臺灣建立WiMax的商用網絡;

在WiMax的壓力下,3GPP加速了其LTE技術的研發進程。在2004年啟動了一個名為“Long-Term Evolution(長期演進計劃)”的標準制定,此技術在2008年年底發布第一個技術版本,這就是我們熟悉的LTE(R8版本)。自此,正式確立了LTE、UMB和Wamax三足鼎立的局面。

無論是3GPP的LTE,3GPP2的UMB,還是IEEE的WiMax都雄心勃勃,滿懷一統天下的氣魄和決心。但歷史的走向往往不盡如人意,三個技術標準的命運也因為背后太多的利益牽涉而走入不同岔路。

為了更好理解3GPP、3GPP2和IEEE三足鼎立的競爭格局,我們先來回顧一下當時通信江湖的勢利狀態:

在從2G到3G的江湖中,歐洲憑借GSM和WCDMA取得的巨大成功,在電信行業占據了絕對的主導地位。X探長發現,在當年的電信企業綜合排名中,前四均為歐洲企業:愛立信(瑞典)、諾基亞(芬蘭)、阿爾卡特(法國)、西門子(德國)。尤其是愛立信,直到現在也仍然是通信界的巨頭之一。反觀北美,依賴強大的“貝爾體系”,北美推出的AMPS技術在1G時代占有很大的市場份額。但進入2G之后,因為各種原因(如因為反壟斷導致“貝爾體系”的崩塌),北美移動通信創新略顯頹勢。為數不多的通信行業TOP級企業也只有摩托羅拉、朗訊和高通。因此,如何在4G時代為北美“扳回一局”成為當局急需考慮的問題。理所當然,3GPP2的UMB或者IEEE的WiMax應該都是“扳回一局”的關鍵角色,但非所有人都是堅定的“策略執行者”……

先來看看曾經雄霸一方的3GPP2以及他的UMB,它的命運似乎最讓人唏噓。

掌握CDMA核心專利的3GPP2從技術角度出發本應是最具發展后勁的一方勢力。但因為各種復雜的原因(無法后向兼容2G CDMA網絡、專利問題等),大批原來支持3GPP2的合作伙伴(如Verizon)紛紛宣布放棄UMB演進路線,轉投LTE或WiMax[2]。而3GPP2的最核心成員高通,因為在3GPP中也有很大的既得利益(3GPP的3G和4G技術都采用了大量CDMA專利)。所以,在08經濟危機和支持者流失的雙重影響下,高通于2008年11月宣布停止UMB技術開發,轉身投入3GPP的LTE懷抱。至此,3GPP2的唯一4G演進方案胎死腹中,而3GPP2也逐漸淹沒于歷史的塵埃中。

3GPP2的退出并不意味著3GPP可以如此順利的登上“老大”寶座,丟掉了UMB的北美企業寄期望于WiMax來實現彎道超車。但江湖就是江湖,激烈和殘酷的“江湖規則”讓看似一切都那么“一帆風順”的WiMax最終也只能落個慘淡收場的結局。

WiMax首先面臨的是無頻譜資源可用的尷尬。2005年7月歐盟范圍內的WiMAX頻率分配計劃被否決。再則,產業鏈的不完整讓WiMax的商用困難重重,雖然有芯片商Intel的支持,但Intel并未預見到智能終端的崛起,因此對手機芯片并未發力。而高通,考慮到他在UTMS上的既得利益和WiMax聯盟“鬧翻”,并在實際行動中為WiMax的商用設置障礙(美國聯邦貿易委員在2017年起訴高通,指控其在2007年用其專利的免費許可權要求蘋果不生產和銷售支持WiMax的手機)。在沒有頻譜,又沒有芯片的困難狀態下,2010年WiMax的最大支持者Intel宣布放棄WiMax,而曾經輝煌一時并孤注一擲專注于WiMax的加拿大北電(曾經屬于“貝爾系統”)于2009年宣告破產保護,另一個支持者朗訊(曾經屬于“貝爾系統”)也被阿爾卡特收購。

2012年國際電信聯盟ITU發布M.2012建議書:“先進國際移動通信(IMT-Advanced)地面無線電接口的詳細規范”,正式將3GPP的LTE-Advanced和WirlessMAN-Advanced(即WiMax)確定為4G技術。M.2012宣告了這場旨在爭奪全球4G標準的“三足鼎立”格局最終瓦解。3GPP2退出歷史舞臺,而IEEE的WiMax,雖然被官方認可為4G技術,但在激烈的市場競爭下,也最終銷聲匿跡。而3GPP經過3G、4G的洗禮和殘酷競爭, 最終成為了移動通信標準領域的“執牛耳者”。

尾聲:“孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪”

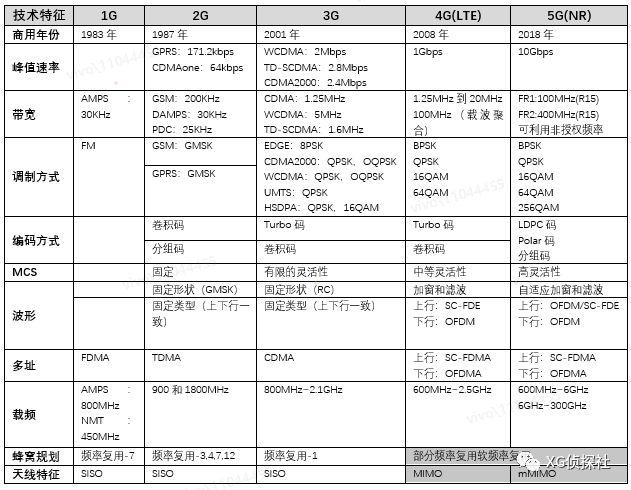

2015年,ITU發布IMT-2020建議書,啟動了全球5G技術標準的制定工作。從0G、1G的“諸侯混戰”,到2G的“軍閥割據”,到3G的“姐妹間的戰斗”,再到4G的“三國鼎立”,最終3GPP在激烈的技術和市場競爭中脫穎而出,最終登上王者寶座。

2018年3GPP對外發布第一個5G技術版本NR,它將人們數據傳輸能力從4G的10Mbps提升到1Gbps,信息傳輸時延從4G的10ms降低到1ms,實現了在500km/h的高速移動條件下的高質量服務,并將移動通信從傳統的ToC領域帶向更為廣闊的ToB領域,進一步強化移動通信技術對社會經濟發展的賦能角色。2025年前后,3GPP還將開啟6G標準的制定工作,預計2028年前后完成6G第一個標準版本的制定,2030年前后全球商用,可以想象,移動通信還將繼續當前的繁榮,成為技術改變世界的全球范式……

調查到最后,X探長不禁感嘆,80余年時間移動通信的江湖滄海桑田,3GPP最終登上了泰山之巔。但似乎總感覺少了點什么!也許是“高處不勝寒”的孤單,或是“負重涉遠”的壓力,沒有相匹敵的對手,3GPP只能“孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪”。回看3GPP的傳奇“發家史”,也許,造就3GPP的并不是3GPP本身,而是那些已經落幕的可敬對手。

表2: 1G至5G主要特征比較

審核編輯:湯梓紅

-

移動通信

+關注

關注

10文章

2678瀏覽量

70833 -

3GPP

+關注

關注

4文章

419瀏覽量

45885 -

蜂窩網絡

+關注

關注

2文章

211瀏覽量

22178 -

5G

+關注

關注

1360文章

48774瀏覽量

571026

原文標題:?【偵緝檔案】第三彈:移動通信發展史與3GPP的傳奇“發家史”

文章出處:【微信號:5G通信,微信公眾號:5G通信】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

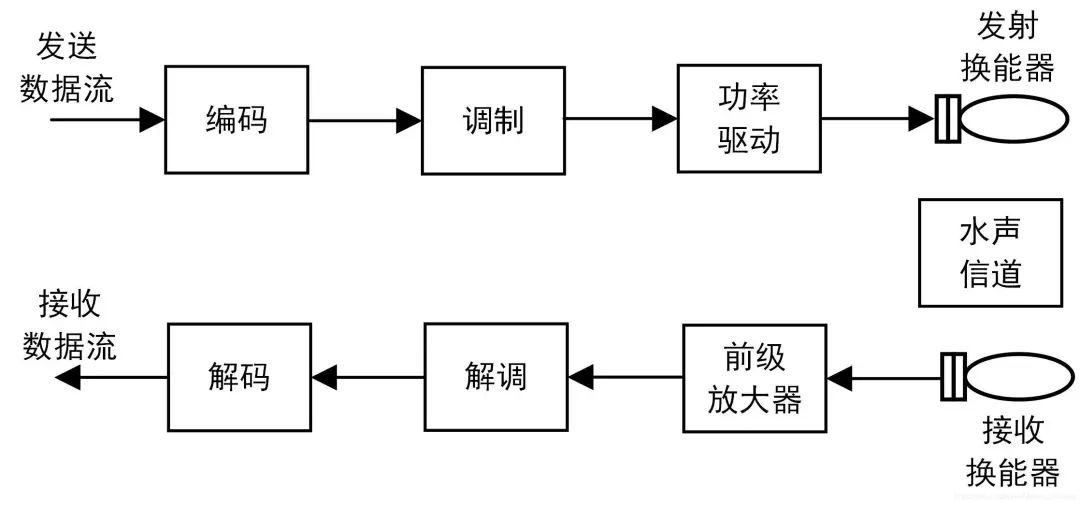

水聲通信技術的發展歷程和特點

了解移動通信的發展歷程

了解移動通信的發展歷程

評論