11月2日,2023年度《麻省理工科技評論》“35歲以下科技創(chuàng)新35人”亞太區(qū)入選者名單正式公布。 《麻省理工科技評論》(MIT Technology Review)于1899年在美國麻省理工學(xué)院創(chuàng)刊,是世界上歷史最悠久,也是影響力最大的技術(shù)商業(yè)類雜志,世界第一本專業(yè)的科技評論雜志,側(cè)重報道新興科技和創(chuàng)新商業(yè),專注于科技的商業(yè)化和資本化,在全球前沿科技領(lǐng)域具有較大影響力。 自1999年起,《麻省理工科技評論》每年在全球范圍內(nèi)從生物醫(yī)藥技術(shù)、能源材料、人工智能、量子計算和通信、智能制造等多個前沿學(xué)科和科技領(lǐng)域中遴選出35歲以下對未來科技發(fā)展產(chǎn)生深遠影響的遠見者、先鋒者、發(fā)明家、人文關(guān)懷者或者創(chuàng)業(yè)家。“35歲以下科技創(chuàng)新35人” (35 Innovators Under 35,簡稱TR35)堪稱全球科技領(lǐng)域極具影響力的青年人才評價體系之一。歷史上的TR35獲獎?wù)咧胁环Ω餍懈鳂I(yè)的世界級權(quán)威,諸如谷歌創(chuàng)始人拉里·佩奇和謝爾蓋·布林、CRISPR基因編輯技術(shù)發(fā)明者張鋒、生物成像技術(shù)先鋒莊小威、特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人斯特勞貝爾、Facebook聯(lián)合創(chuàng)始人馬克·扎克伯格、諾貝爾物理學(xué)獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫等。 2010年起“35歲以下創(chuàng)新者”增加分區(qū)名單,嘉許來自拉丁美洲、歐洲、中國、印度、亞太區(qū)、中東和北非地區(qū)的年輕創(chuàng)新者。2014年,TR35第一次在亞太地區(qū)進行區(qū)域性評選。 在今年的TR35亞太區(qū)名單中,有多達29位來自中國(含港澳臺地區(qū))的青年科學(xué)家入榜,其中,傳感領(lǐng)域前沿研究成這些青年科學(xué)家的熱點研究領(lǐng)域,有6位青年科學(xué)家從事傳感器領(lǐng)域前沿科學(xué)研究,下文,我們來看看這些杰出的青年科學(xué)家以及他們的傳感器前沿研究內(nèi)容。文末,附TR35亞太區(qū)35名入選者全名單&研究簡介。 入選亞太區(qū)TR35,6位從事傳感器領(lǐng)域相關(guān)前沿研究的青年科學(xué)家夏娟

TR35亞太區(qū)主要入榜成就:她發(fā)現(xiàn)了二維材料中的層間耦合作用機制,并通過壓力實現(xiàn)了對層間耦合的調(diào)控,為進一步構(gòu)建新型超高壓傳感器帶來了新的機遇。 據(jù)介紹,目前傳統(tǒng)壓強傳感器能夠抵達的壓強測量極限為一千個大氣壓左右,如果要進入到更極端的區(qū)域進行探測,就會因為傳感器的測量極限及精度不夠而無法實現(xiàn)。 當前,壓電薄膜的電容式/電阻式壓力傳感器因材料原因,需要考慮靈敏度/響應(yīng)度與動態(tài)范圍之間的平衡:薄膜越薄,靈敏度越高,但無法承受高壓;薄膜越厚,承受的壓力越高,但對壓力變化的響應(yīng)要差得多。 而夏娟從事的二維材料研究,僅有原子級厚度,可以承受超高壓力(超過100萬個大氣壓)而不會損壞,其電子結(jié)構(gòu)的改變還能反映壓力變化,因此夏娟對二維材料層間耦合作用機制的研究,將有望構(gòu)建新型超高壓傳感器,幫助實現(xiàn)10121帕的超高壓檢測。

此外,據(jù)2021年11月新華網(wǎng)公眾號報道顯示,夏娟入選了人力資源和社會保障部2021年度高層次留學(xué)人才回國資助計劃名單,資助額度為每人60萬元,全國有30人入選這一計劃,而四川僅電子科技大學(xué)有1人。 夏娟出生于1994年,2018年博士畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué)并回國參加工作,如今她已是博士生導(dǎo)師,主要從事凝聚態(tài)物理實驗方面的科研,特別專注利用高壓等實驗手段對二維材料物理特性進行調(diào)控和研究,在Nature, Nature Physics, Nano Letters, ACS Nano等高水平期刊上發(fā)表研究成果20余篇,包括電子科技大學(xué)首篇Nature Physics論文;她還以項目負責(zé)人身份主持國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金等多個科研項目。

▲來源:新華網(wǎng) 衣路英

TR35亞太區(qū)主要入榜成就:她實現(xiàn)了具有非傳統(tǒng)波段適應(yīng)性和自供能光學(xué)傳感器的可行性,為下一代光學(xué)傳感器、工業(yè)和醫(yī)學(xué)成像、國防安全以及生物醫(yī)療領(lǐng)域的發(fā)展提供關(guān)鍵的技術(shù)和器件支持。 衣路英的研究重點是開發(fā)新型光學(xué)成像傳感器和光學(xué)智能傳感器,主要通過交叉融合創(chuàng)新的光學(xué)工程和發(fā)光材料基礎(chǔ)科學(xué),來解決傳統(tǒng)透鏡光學(xué)傳感器難以解決的挑戰(zhàn)。 光的方向測量可用于三維場景重建和高對比度相襯成像。傳統(tǒng)方法基于微透鏡陣列和光子晶體的方向測量只適用于紫外到近紅外波長范圍,并且角度測量范圍有限(<2°)。為解決上述問題,衣路英提出一種將入射光方向編碼為材料發(fā)光顏色的新策略,突破性地將光場成像傳感器的探測波長邊界拓展到 X 射線。

在光學(xué)傳感器革新醫(yī)療輔助技術(shù)方向,她首次開發(fā)了集成機械發(fā)光材料的自供能分布式光纖傳感器并將其用于多模式機械力監(jiān)測,還創(chuàng)新地開發(fā)了集成長余輝閃爍體的光纖傳感器,用于劑量、pH 和溫度監(jiān)測而無需外部光源。 衣路英現(xiàn)任新加坡國立大學(xué)Research fellow。2020年博士畢業(yè)于清華大學(xué)精密儀器系,獲北京市優(yōu)秀畢業(yè)生;2020年8月至今新加坡國立大學(xué)博士后。近年來,以第一(含共同)作者在Nature、Nat. Photonics、Nat. Electron、Nat. Biomed. Eng.等期刊發(fā)表論文15篇,研究成果被Nature、Nat. Electron.、Science Bulletin等雜志亮點評述,被BBC、新加坡聯(lián)合早報和海峽時報等主流媒體報道。 朱博文

TR35亞太區(qū)主要入榜成就:他開發(fā)了基于薄膜晶體管的柔性觸覺傳感器陣列,為構(gòu)筑人工觸覺感知提供了有效途徑。 柔性觸覺傳感器能夠模擬人類的觸覺感知,在電子皮膚、軟體機器人、可穿戴健康監(jiān)測設(shè)備、人機交互等新興領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,是元宇宙、人形機器人等眾多前沿科技領(lǐng)域的基礎(chǔ)技術(shù)。 朱博文致力于開發(fā)在性質(zhì)和功能上類似皮膚的柔性傳感器。他開發(fā)了可圖案化的、基于垂直排列的金納米線陣列的、高性能本征可拉伸柔性電子材料,解決了長期以來導(dǎo)電材料之間界面結(jié)合力弱的問題,為柔性傳感器、可拉伸晶體管等重要電子器件提供了優(yōu)異的電極材料。

他還專注于利用工程解決方案構(gòu)建有源像素觸覺傳感器陣列。他通過將傳感器像素與薄膜晶體管鏈接,實現(xiàn)了大面積高密度觸覺傳感器陣列的單片集成,通過行列掃描方式實現(xiàn)任意像素的控制和讀取,解決了傳統(tǒng)柔性觸覺傳感器靈敏度低、響應(yīng)慢、空間分辨率低等問題。 朱博文,2010年畢業(yè)于吉林大學(xué)化學(xué)學(xué)院,獲得理學(xué)學(xué)士學(xué)位。2011-2015年就讀于新加坡南洋理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,于2016年初獲得博士學(xué)位,并獲得該年度中國國家優(yōu)秀自費留學(xué)生獎學(xué)金。2016-2017年在UCLA材料科學(xué)與工程系進行博士后研究。2017年獲得澳大利亞Australia Research Council Discovery Early Career Researcher Award (DECRA)項目資助,在Monash University化學(xué)工程系開展柔性及可拉伸電子方向的研究。于2019年8月作為獨立PI加入西湖大學(xué)工學(xué)院,為柔性電子實驗室負責(zé)人,從事于柔性電子材料和薄膜電子器件的研究。王凱

TR35亞太區(qū)主要入榜成就:他開發(fā)了新型的神經(jīng)形態(tài)光學(xué)傳感平臺,可以更深入地了解人類視神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)如何智能地“糾正”個別視網(wǎng)膜細胞的視力誤差。 王凱現(xiàn)階段專注于光電材料和器件在生物傳感器和生物智能仿生等交叉領(lǐng)域的應(yīng)用,包括材料學(xué)、微電子學(xué)、生物學(xué)、人工智能等多方面的內(nèi)容。 王凱的突出研究包括模仿自然視網(wǎng)膜工作機制的“人工視網(wǎng)膜”,通過結(jié)合材料、器件、系統(tǒng)三個層面的研究,王凱初步建立了一個全新的、能夠?qū)?fù)雜視網(wǎng)膜系統(tǒng)進行簡單擬態(tài)仿生的框架,并通過機器學(xué)習(xí)成功地證明了人工感光細胞器件的智能化“糾錯”功能,從而實現(xiàn)了利用無機材料對有機生物的“智能視覺”的功能性復(fù)刻,將有助于醫(yī)學(xué)界對失明和視覺障礙進行更有效的干預(yù),還可以拓展到其他生物傳感器和仿生學(xué)領(lǐng)域。 王凱的研究領(lǐng)域包含Solar energy、Halide perovskite single-crystals、Bio-electronics、Optoelectronics Multiple energy harvester,至今發(fā)表SCI論文約60篇,H-index 38,總引用超過5000次。發(fā)表文章包括Nature communications、Joule、Chemical Society Reviews、Journal of the American Chemical Society、Energy & Environmental Science、Advanced Energy Materials 等國際著名期刊。 Sooyeon CHO

TR35亞太區(qū)主要入榜成就:他開發(fā)了一種基于無標記熒光納米傳感器和微流體的新型單細胞分析方法,并提出了具有微觀可控性的化學(xué)傳感器制造技術(shù)的新概念。 成均館大學(xué)助理教授Sooyeon Cho的團隊致力于通過采用最先進的傳感器工程和納米技術(shù)來解決傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)分析、診斷和治療中固有的多方面挑戰(zhàn)。作為傳感器工程專家,我們的使命是彌合現(xiàn)有生化傳感器系統(tǒng)與現(xiàn)實世界監(jiān)測之間的巨大差距。我們的最終目標是在多樣化和多元數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上向社會引入創(chuàng)新的分析工具和科學(xué)建議。

為了實現(xiàn)這些目標,Cho 和他的團隊使用無標記熒光納米傳感器結(jié)構(gòu)、人工智能以及包括光纖和微流體在內(nèi)的高級硬件系統(tǒng),開發(fā)了細胞及其產(chǎn)物的高通量和多元分析工具,為未來療法和精準醫(yī)學(xué)提供了一個全面的生物制藥監(jiān)測平臺。 此外,Cho 設(shè)計并開發(fā)了一種基于高通量診斷的快速無標記病毒蛋白傳感器系統(tǒng),無需任何抗體或受體即可診斷流行病;他和團隊制作了多元納米傳感通道庫,并將其與具有低器件間差異的電子傳感裝置集成,應(yīng)用于包括氫、酸性氣體和揮發(fā)性有機化合物在內(nèi)的各種目標分析物。 楊樂

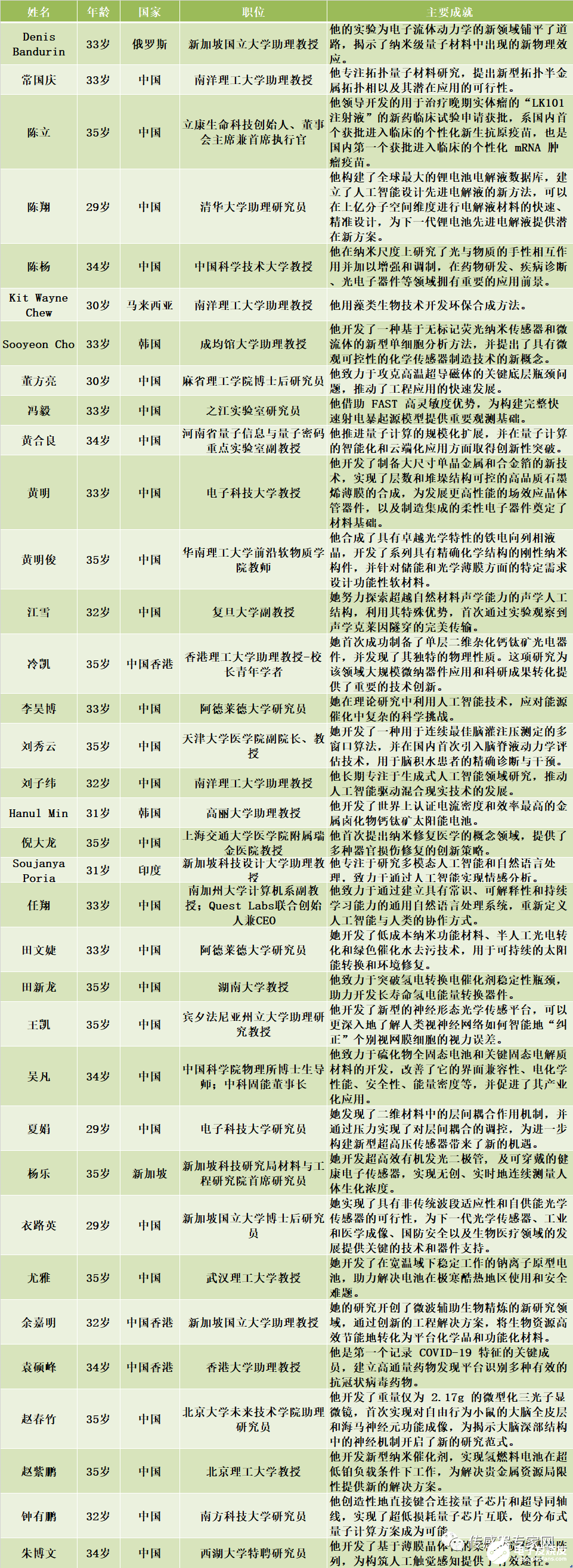

TR35亞太區(qū)主要入榜成就:她開發(fā)超高效有機發(fā)光二極管, 及可穿戴的健康電子傳感器,實現(xiàn)無創(chuàng)、實時地連續(xù)測量人體生化濃度。 楊樂在新加坡科技研究局材料研究與工程研究所(IMRE、A*STAR)從事發(fā)光材料、柔性電子和智能生物醫(yī)學(xué)傳感器方面的工作,領(lǐng)導(dǎo)“PROFESS”小組(印刷有機柔性電子和傳感器),并入圍了 2018 年新加坡歐萊雅-聯(lián)合國教科文組織女性科學(xué)獎學(xué)金的決賽。 在新冠肺炎期間,楊樂和團隊從零開始建立了現(xiàn)場健康/健康監(jiān)測傳感系統(tǒng)。她將可穿戴的健康原位傳感器命名為 WISH,這是一種位于皮膚上的小型薄片傳感器,可以無創(chuàng)地實時連續(xù)測量生化濃度。市場上大多數(shù)可穿戴傳感器集中于物理和電生理參數(shù),缺乏無創(chuàng)實時連續(xù)的方法來監(jiān)測生化參數(shù)。因此,在這個智能監(jiān)控的數(shù)字時代中,存在“監(jiān)測空白”。WISH 基于汗液中或皮膚上小分子的傳感,通過汗液或無液體的電化學(xué)傳感環(huán)境,能夠隨時隨地進行健康監(jiān)測,可同時測量人體皮膚上多個有機分子指標,并從用戶的手機無線讀取相關(guān)數(shù)據(jù)。 楊樂在新加坡科技研究局(新科研, A*STAR)國家科學(xué)獎學(xué)金的資助下,獲得倫敦帝國理工學(xué)院化學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位(一等榮譽)和劍橋大學(xué)博士學(xué)位(光電子學(xué)、物理學(xué))。在劍橋,在塑料電子學(xué)領(lǐng)域的先驅(qū)理查德·H·弗蘭德教授(Richard H Friend)的指導(dǎo)下,她和同事開發(fā)了超高效有機發(fā)光二極管(Organic Electroluminescence Display,OLED),并創(chuàng)造了迄今為止溶液處理 OLED 的最高效率,這一成就對下一代可打印顯示技術(shù)非常有用。 結(jié)語 由《麻省理工科技評論》評選的“35歲以下科技創(chuàng)新35人” (TR35),歷史悠久,評選嚴格,堪稱全球科技領(lǐng)域極具影響力的青年人才評價體系之一。 本次共有6位入榜的亞太青年科學(xué)家從事傳感器相關(guān)領(lǐng)域前沿科學(xué)研究,傳感器技術(shù)作為現(xiàn)代信息科技基礎(chǔ),在前沿科學(xué)領(lǐng)域具有重要的科研價值。 值得一提的是,本次TR35亞太區(qū)榜單中,有29位青年科學(xué)家來自中國,可見中國未來科技發(fā)展的潛力巨大,未來的中國諾貝爾獎獲得者會從這里誕生嗎?附錄:2023年TR35亞太區(qū)入選者全名單&簡介

▲數(shù)據(jù)來源:DeepTech深科技,制表:傳感器專家網(wǎng)-動感傳感

審核編輯 黃宇

-

傳感器

+關(guān)注

關(guān)注

2565文章

52916瀏覽量

766622

發(fā)布評論請先 登錄

摩爾線程亮相2025北京智源大會

舜宇集團總裁王文杰入選2025年度浙江省科學(xué)企業(yè)家

麻省理工學(xué)院香港校友會代表團到訪華沿機器人

非接觸式液位傳感器助力霧化器性能升級

云天勵飛董事長陳寧當選深圳市青年科學(xué)家協(xié)會第十屆會長

熱導(dǎo)傳感器是什么?了解多少呢?

我國科學(xué)家制備出可控手性石墨烯卷

麻省理工科技評論:2025年AI領(lǐng)域突破性技術(shù)

AI 推動未來科學(xué) 晶泰科技共襄未來科學(xué)大獎周

西湖大學(xué):科學(xué)家+AI,科研新范式的樣本

剛剛,6位傳感器青年科學(xué)家入選!麻省理工這份權(quán)威名單公布!

剛剛,6位傳感器青年科學(xué)家入選!麻省理工這份權(quán)威名單公布!

評論