作者簡(jiǎn)介

關(guān)艷霞,沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)副教授

● 主持國(guó)家自然科學(xué)基金子課題3項(xiàng)。主持遼寧省教育廳科學(xué)研究項(xiàng)目1項(xiàng)。

●發(fā)表論文30余篇,其中SCI檢索4篇。

●遼寧省一流課程《微電子器件原理》《功率半導(dǎo)體器件》課程負(fù)責(zé)人

●遼寧省精品資源共享課《固體電子器件》的課程負(fù)責(zé)人

●《先進(jìn)功率整流器原理、特性及應(yīng)用》B.J.Baliga(第一譯者)

●《功率半導(dǎo)體器件》第一作者

●B站“光彩為霞”UP主,在線課程《功率半導(dǎo)體器件》和《微電子器件》

01

晶體管今生前世

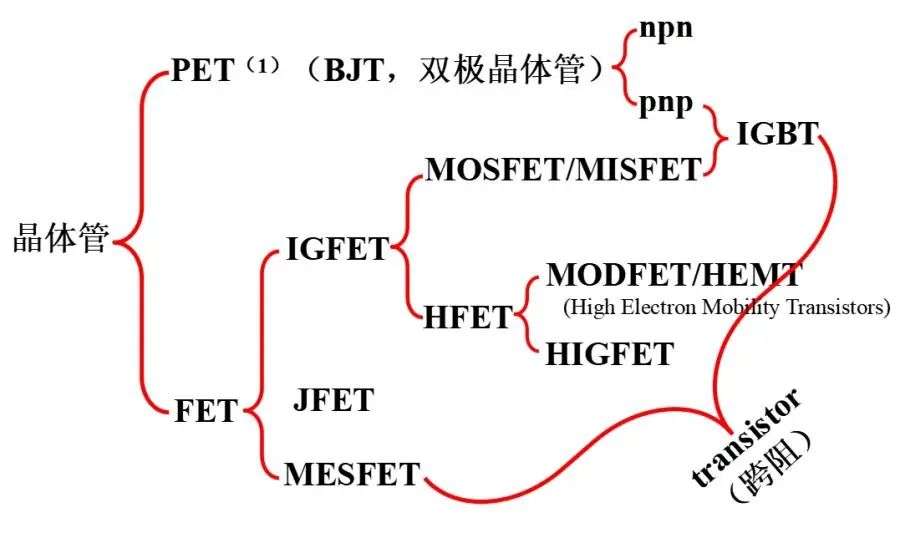

在電力電子行業(yè)中,IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)和MOSFET(金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管)無疑是廣為人知的明星器件。然而,當(dāng)我們面對(duì)基于GaN(氮化鎵)材料的HEMT(高電子遷移率晶體管)技術(shù)時(shí),可能會(huì)感到些許陌生。為了更全面地了解這一領(lǐng)域,讓我們對(duì)晶體管家族的譜系進(jìn)行一次詳盡的梳理,如圖1所示,這樣我們能更清晰地把握它們之間的關(guān)系與差異。

1947年,W. Shockley,J. Bardeen,W. Bratten三人在單晶鍺上研制成功了第一支雙極晶體管,取名:transistor。顧名思義,該器件有“跨阻”的含義,即一端的電壓對(duì)另一端的電流有控制作用。經(jīng)典著作《半導(dǎo)體器件物理學(xué)》作者施敏先生稱這類器件為PET(勢(shì)效應(yīng)晶體管)。

1960年,第一支MOSFET誕生了,發(fā)明人是D. Kahng和M. Atalla。與雙極晶體管相比,MOSFET更適合大規(guī)模集成電路的開發(fā)。經(jīng)過幾十年的繁衍,晶體管家族“人丁興旺”,尤其是FET(場(chǎng)效應(yīng)晶體管)一族。從柵極的構(gòu)成劃分,F(xiàn)ET可分為IGFET(絕緣柵極場(chǎng)效應(yīng)晶體管)、JFET(結(jié)型門極場(chǎng)效應(yīng)晶體管)和MESFET(肖特基場(chǎng)效應(yīng)晶體管)。

第一只絕緣柵極場(chǎng)效應(yīng)晶體管IGFET是采用二氧化硅絕緣層的MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor),但今天的IGFET不僅僅是MOSFET了,二氧化硅絕緣層可以用其他的介電系數(shù)更高的絕緣層替代(MISFET),也可以用寬禁帶半導(dǎo)體材料替代(HFET,異質(zhì)結(jié)場(chǎng)效應(yīng)晶體管)。

寬禁帶半導(dǎo)體可以是摻雜的,即MODFET/HEMT,也可以是不摻雜的,即HIGFET。如果柵極是由PN結(jié)構(gòu)成的,那便是JFET(結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)晶體管)。如果柵極是由肖特基構(gòu)成,那便是MESFET。

圖1 晶體管家族譜系

注解(1):在施敏著,半導(dǎo)體器件物理第三版225頁(yè),施敏教授稱BJT為PET(the potential-effect transistor,勢(shì)效應(yīng)晶體管)

盡管晶體管家族成員不斷增加,結(jié)構(gòu)不盡相同,但其核心功能都是——transistor(“跨阻”),也可稱“跨導(dǎo)”。下面以BJT、MOSFET和IGBT為例,一語(yǔ)道破實(shí)現(xiàn)“跨阻”的天機(jī)——晶體管家族的核心工作機(jī)制。

02

BJT——

由“滑梯”實(shí)現(xiàn)transistor功能

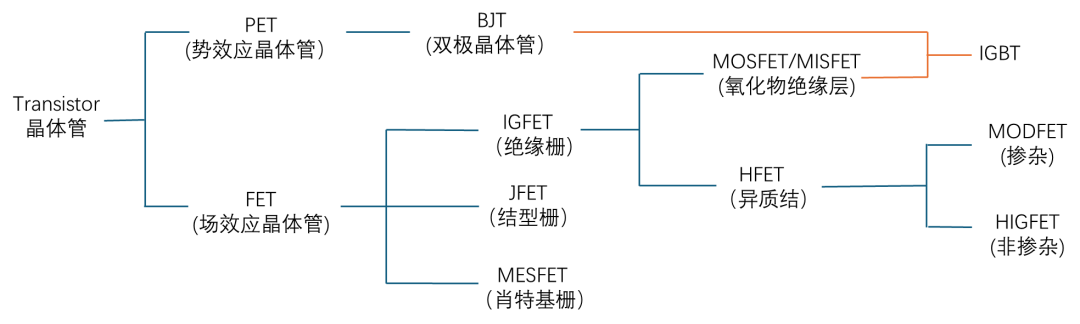

BJT的結(jié)構(gòu)和符號(hào)如圖2所示,有npn和pnp兩種結(jié)構(gòu)。中間部分稱為基區(qū),所連電極稱為基極,用b表示(base);一側(cè)稱為發(fā)射區(qū),所引電極稱為發(fā)射極,用e表示(emitter);另一側(cè)稱為集電區(qū)和集電極,用c表示(collector)。e-b間的pn結(jié)稱為發(fā)射結(jié)(Je),c-b間的pn結(jié)稱為集電結(jié)(Jc)。之所以隆重地介紹雙極晶體管的結(jié)構(gòu)以及稱呼,是因?yàn)檫@些構(gòu)件的功能是:聞其名,知其性。

圖2 BJT的結(jié)構(gòu)與符號(hào)

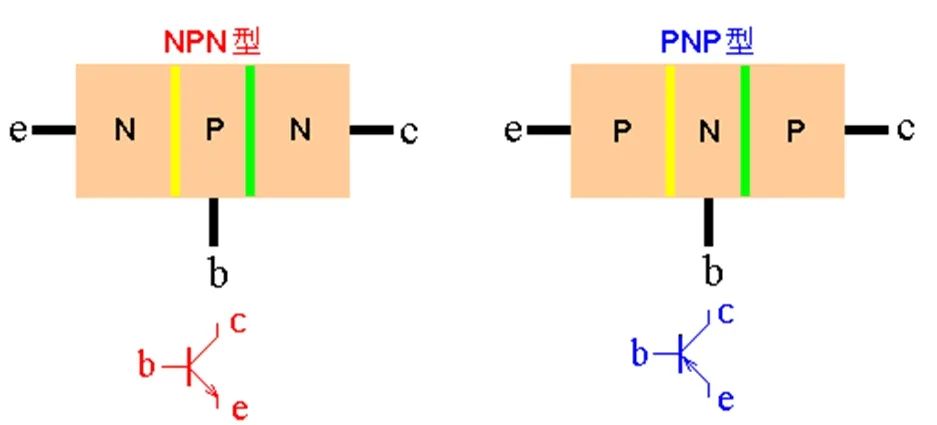

發(fā)射結(jié)Je和集電結(jié)Jc,在晶體管電流傳輸中,分別發(fā)射載流子和收集載流子。工作原理示意圖如圖3所示。發(fā)射結(jié)Je在輸入端電壓VBE的作用下,發(fā)揮正偏PN結(jié)“泵”的注入功能,將發(fā)射區(qū)的多數(shù)載流子注入到基區(qū),注入到基區(qū)的載流子憑借擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)(緩變基區(qū)晶體管也做漂移運(yùn)動(dòng)),流向集電結(jié)Jc,被集電結(jié)Jc收集,形成集電極電流Ic。集電極電流的大小取決于基區(qū)的電流輸運(yùn)能力,基區(qū)的電流輸運(yùn)能力取決于基區(qū)的少子濃度梯度(見圖3中的斜線),基區(qū)少子的濃度梯度取決于Je的注入能力,而Je的注入能力取決于VBE的大小,于是BJT的VBE通過控制基區(qū)的少子濃度梯度,控制著集電極電流Ic,實(shí)現(xiàn)了跨導(dǎo)功能。

圖3 BJT工作原理示意圖

一言以蔽之:BJT的核心工作機(jī)制是:輸入電壓(VBE)在基區(qū)所搭建的載流子“滑梯”使發(fā)射結(jié)發(fā)射的載流子傳輸?shù)郊娊Y(jié)Jc,被其收集形成集電極電流Ic,實(shí)現(xiàn)了transistor(跨阻)功能。

由圖1可知,晶體管家族分為PET和FET兩大分支。對(duì)于FET來說,無論是結(jié)構(gòu),還是工作機(jī)理都與PET不同,但FET家族中的器件,盡管結(jié)構(gòu)也有所不同,但工作原理相近,下面以MOSFET為例,道破FET家族的核心工作機(jī)制。

03

MOSFET——

由柵控門實(shí)現(xiàn)transistor功能

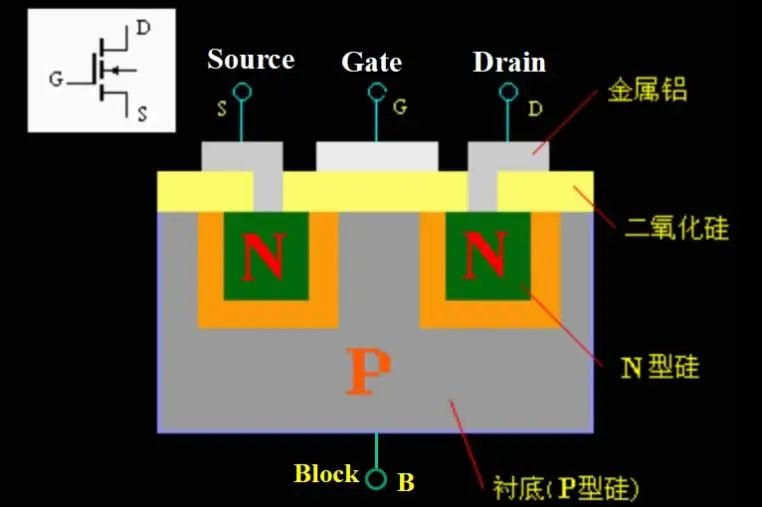

N溝道增強(qiáng)型MOSFET的結(jié)構(gòu)示意圖和符號(hào)如圖4所示。

圖4 MOSFET結(jié)構(gòu)與符號(hào)

N溝道MOSFET制作在P襯底上,在P襯底上形成兩個(gè)N型區(qū),其中一個(gè)N型區(qū)叫做源區(qū),所引出的電極叫源極,用S表示(Source),另一個(gè)N區(qū)叫漏區(qū),所引出的電極叫漏極,用D表示(Drain),在S、D之間形成MOS結(jié)構(gòu),引出電極叫柵極,用G表示(Gate)。與BJT不同,MOSFET是四端器件,襯底端也引出一個(gè)電極,用B表示(Block或Background)。S、D和G的功能也是聞如其名,S,載流子之源;D,抽取源中的載流子,形成漏極電流ID。能否形成ID,受“柵控門”來控制。“柵控門”就是由柵電壓所控制的一個(gè)勢(shì)壘。由圖4可知,MOSFET寄生著一個(gè)NPN晶體管,S為發(fā)射區(qū),D為集電區(qū),中間的P為基區(qū),基區(qū)的電子能級(jí)高于N發(fā)射區(qū)和N集電區(qū)能級(jí),于是就形成了一個(gè)阻隔著載流子的“門”。這個(gè)門的開、關(guān),及開的程度由柵電壓VGS控制。通過柵極電壓(VGS)降低MOS結(jié)構(gòu)半導(dǎo)體表面的勢(shì)壘,使表面形成反型層(N型層)——導(dǎo)電溝道,S與D之間的溝通之門被打開。

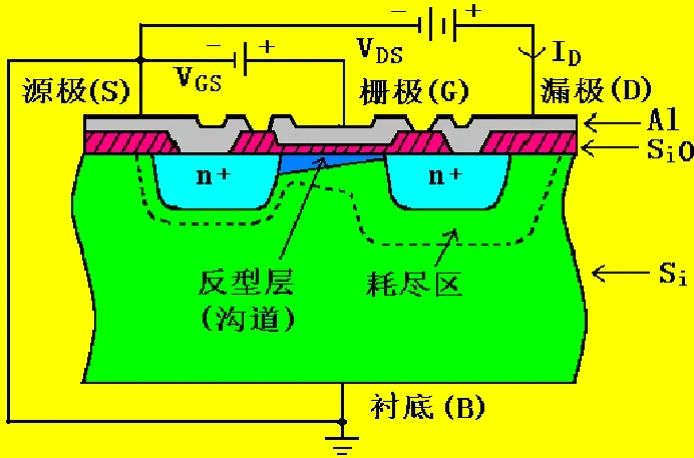

MOSFET的工作原理示意圖如圖5所示:

(a)MOSFET結(jié)構(gòu)示意圖

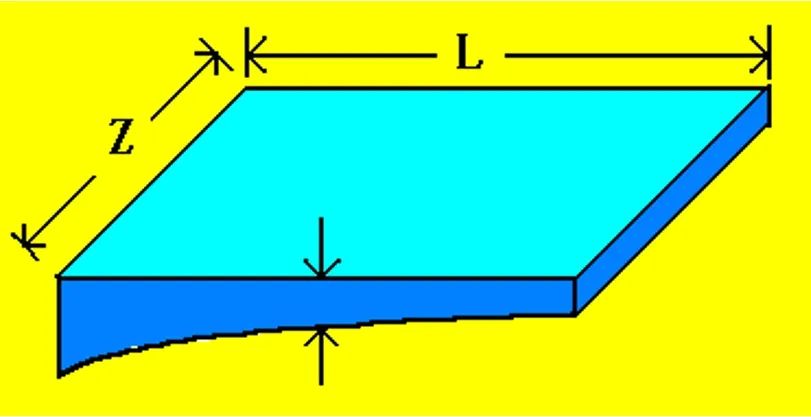

(b)受VGS和VDS控制的

溝道電阻

圖5 MOSFET工作原理示意圖

圖5(a)為柵電壓VGS打開了D、S溝通之門的MOSFET,于是MOSFET就成為了一個(gè)如圖5(b)所示的,既受VGS控制,又受VDS控制的可變電阻。于是,在漏源電壓VDS作用下,漏極電流ID就形成了。對(duì)于N溝道增強(qiáng)型MOSFET來說,VGS越大,門打開的程度越大,圖5(b)所示的電阻就越小,漏極電流ID越大,于是就實(shí)現(xiàn)了柵電壓VGS控制漏極電流ID的transistor(跨阻)功能。

一言以蔽之:MOSFET依靠柵控門實(shí)現(xiàn)輸入電壓(VGS)對(duì)漏極電流(ID)控制的transistor(跨阻)功能。

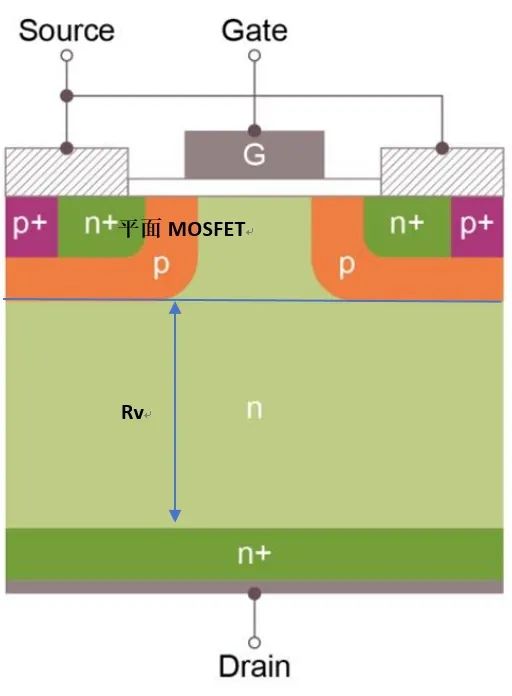

功率MOSFET=平面MOSFET+RV,RV,電流垂直流動(dòng)區(qū)域的電阻,柵電壓有點(diǎn)兒鞭長(zhǎng)不及了。于是,減小RV是功率MOSFET追求的目標(biāo),于是不斷有新結(jié)構(gòu)功率MOSFET結(jié)構(gòu)誕生,如UMOSFET、GD-MOSFET和SJ-MOSFET等等。

FET家族的其他家族成員,盡管柵極結(jié)構(gòu)不同,但核心工作機(jī)制依然是依靠柵控門實(shí)現(xiàn)跨導(dǎo)功能。下面再說一說集PET與FET于一身的IGBT。

04

IGBT——

“控制門+滑梯”強(qiáng)化transistor效應(yīng)

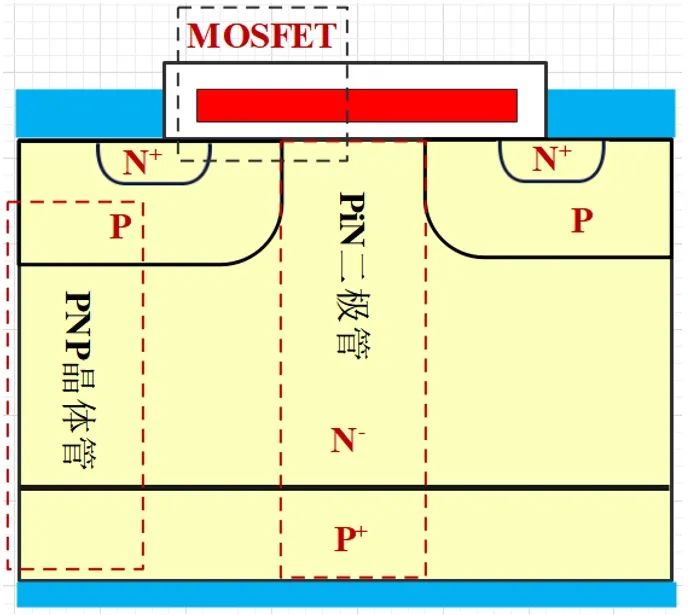

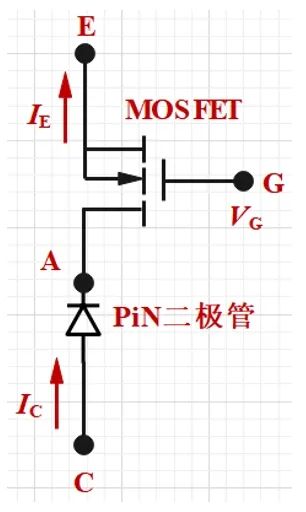

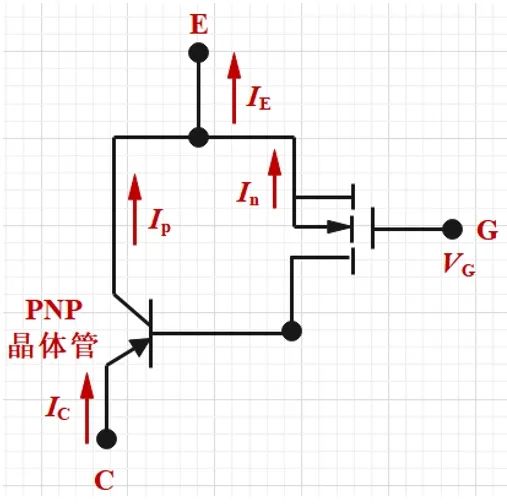

IGBT的工作示意圖和等效電路如圖6所示:

(a)

IGBT結(jié)構(gòu)示意圖

(b)MOSFET+PiN

(c)

達(dá)林頓模式

圖6 IGBT的結(jié)構(gòu)示意圖

從圖6(a)可知,為IGBT是集平面MOSFET、PiN二極管和PNP晶體管于一身的復(fù)合型器件。通態(tài)的工作模式如圖6(b)所示:MOSFET+PiN二極管的串聯(lián),由柵電壓控制著平面MOSFET的漏極電流的大小。隨著VCE的增加,IGBT進(jìn)入MOSFET+PNP晶體管的達(dá)林頓模式,如圖6(c)所示。MOSFET的輸出電流作為PNP晶體管的輸入電流,依靠“柵控門+滑梯”的雙重作用,實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的跨阻效應(yīng)。

05

一語(yǔ)道破天機(jī)——

晶體管家族的核心工作機(jī)制

晶體管家族兩大分支具有不同的核心工作機(jī)制:

PET的核心工作機(jī)制是輸入電壓所控制的“滑梯”

FET的核心工作機(jī)制是“柵控門”

IGBT是PET與FET聯(lián)姻的結(jié)晶,則是集PET與FET的工作機(jī)制于一身——“柵控門+滑梯”。

-

半導(dǎo)體

+關(guān)注

關(guān)注

335文章

28625瀏覽量

232871 -

IGBT

+關(guān)注

關(guān)注

1277文章

4029瀏覽量

253487 -

晶體管

+關(guān)注

關(guān)注

77文章

9981瀏覽量

140709 -

GaN

+關(guān)注

關(guān)注

19文章

2178瀏覽量

76194

發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄

常用半導(dǎo)體手冊(cè)

晶體管工作原理

晶體管工作原理是什么?

IGBT絕緣柵雙極晶體管的基本結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)

IGBT絕緣柵雙極晶體管

什么是晶體管 晶體管的分類及主要參數(shù)

8050晶體管介紹 8050晶體管的工作原理

MOSFET半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管的使用注意事項(xiàng)

晶體管的工作原理介紹

芯片內(nèi)部晶體管的工作原理

簡(jiǎn)述半導(dǎo)體原理——晶體管家族的核心工作機(jī)制

簡(jiǎn)述半導(dǎo)體原理——晶體管家族的核心工作機(jī)制

評(píng)論