近期,外媒披露一則消息,稱中方將發布通告,在多個領域禁用美國芯片,支持采購和使用國產芯片。這一信息與此前國內多項政策具有某種內在一致性,比如在財政部公布的計算機采購的新標準,就在多項關鍵部件的采購規定中,明確要求審查部件是否“在政府指定的中國信息安全測評中心及國家保密科技測評中心的網站上,通過了安全性和可靠性的測試”。

這一消息掀起了軒然大波。它意味著國產CPU的能力得到了廣泛承認,也意味著其肩負的責任更加重大。

面對時代洪流,面對商業壓力,面對科技鐵幕,國產CPU一次次經歷困難,又一次次集聚力量。最終讓自身成長趕上了大勢的選擇,在2024年扛起科技自立自強的旗幟。

過去數十年,社會各界對國產CPU的認識經歷了幾次變遷。曾經很多人認為“發展國產處理器真的有必要嗎?”后來,我們驚嘆“留給國產芯片突破的時間不多了”。

從是否有必要,到是否來得及——中國CPU,是一枚始終在與時間賽跑的芯片。

1957 年,北京電子管廠成功制造了新中國最早的半導體器件,中國半導體產業由此拉開了大幕。但其第一次與全球信息化的洪流并軌,是在20世紀80年代。

1979年,上海元件五廠和上海無線電十四廠,聯合仿制成功了8080八位微處理器。8080是英特爾在1974年推出的第二款CPU處理器,這次仿制成功,幫助中國搶占了技術機遇,也客觀上推動了家用電腦走向國內市場。

隨后,伴隨著信息革命的到來,中國開始了第一次芯片產業化浪潮。無錫華晶、紹興華越、上海貝嶺、上海飛利浦和首鋼 NEC 等多家集成電路公司相繼成立。國家先后開展了1986 年的“531 戰略”、1990 年的“908 工程”、1995 年的“909 工程”三次半導體技術攻堅。這個時間段,有更多的產業、資本與人才投身到半導體行業當中,為后續波瀾起伏的中國芯片事業奠定了多方面的基礎。

盡管如此,漫長的自主化CPU探索,卻沒有得到多少真正的成果。伴隨著中國市場的開放,以及全球技術成果的涌入,稚嫩的國產CPU迎來了世界頂尖產品的沖擊。很快,這次國產化芯片浪潮沒有激發太大漣漪,就淹沒在了全球化的科技汪洋里。

但芯片需要自主化的種子,卻已經埋下。

伴隨著PC革命的到來,中國市場在千禧年前后迎來了PC與軟件產業的飛速發展。這也倒逼底層技術的進步,國產芯片命題又一次被提上了日程。

但在這一階段,面對國外競品的大范圍輸入,國產CPU面臨著一個漩渦:國產半導體起步晚,發展慢,生態兼容難度高,難以形成規模化效應。這又導致了后續的研發成本大,產品差距被進一步拉開。

這種情況形成了一個漩渦,導致大量國產CPU項目深陷其中,最終傾覆。

“正確但艱難”成為這一階段國產CPU的代名詞,好在還是有很多力量,在中國芯片市場足夠大的前提下,推動國產芯片在這一階段從種子變成了幼苗。

1989年,中國電子成立,在DDR4等領域發力,推動自主芯片的成長與發展。

1999年,鄧中翰博士回國創辦了中星微電子,這一事件在當時引起了各界的廣泛關注,為中國半導體的第二次熱潮拉開了序幕。

此后,中國科學院計算技術研究所的胡偉武博士,在2000年開啟了“龍芯”項目,并在2001年8月18日仿制成功了通用CPU“龍芯1號”。誕生于1999年的飛騰處理器,也加入了國產CPU的浪潮。

為了解決超算、信息安全等領域的芯片缺口問題,總參謀部第五十六研究所(無錫江南計算技術研究所)在2003年著手設計自主化高性能芯片,由此申威正式踏上了中國半導體的舞臺。此后,申威打造了神威藍光超算體系,并于2012年9月投入使用。神威藍光超級計算機使用了8704片申威1600,搭載神威睿思操作系統,在超算領域實現了軟件和硬件的全部國產化自主可控。

2013年,臺灣VIA將上海的子公司升級成合資企業,打造了兆芯。兆芯專注于國產CPU領域,其掌握處理器、圖形處理器、芯片組三大核心技術,具備相關IP自主設計研發的能力,能夠提供自主可控且具備高度兼容性的CPU產品。

從此開始,國產CPU逐漸壯大,開始在商用市場、政府采購等領域落地應用。2014年《國家集成電路產業發展推進綱要》出臺,新一輪的國產芯片創業熱潮被掀起。這一時期,具有代表性的企業是成立于 2014 年的海光信息。其將產品定位為高端處理器,與此前通行的國產CPU產業方案有了顯著區別。

多年以來,海光信息一直保持著高強度的研發投入,在“銷售一代、驗證一代、研發一代”的研發策略下,逐漸形成了自己的產品體系。2024年,繼海光2號、海光C86-3G 后的海光最新一代 CPU 產品C86-4G開始陸續出貨。5月,海光C86-4G也進入了中國信息安全測評中心發布的《安全可靠測評結果公告(2024 年第 1號)》,為CPU自主化事業奠定了更加堅實的根基。

在多方力量的長時間探索下,國產CPU漸漸走向高端化、市場化、規模化,開始嘗試逃離研發與市場之間不匹配的漩渦,開始成長為科技產業的支柱。

國產CPU的下一個代際節點,不是來自內部市場的變化,而是外在的壓力。

2019年,美國對華為實施全面制裁,隨后越來越多的高科技企業、科研機構被列入實體清單,遭遇芯片封鎖。

幾年以來,芯片鐵幕不斷降下。美國甚至推動與日本、韓國、荷蘭組成“芯片聯盟”,從上下游多方面收緊對華芯片技術、工具與產品的出口限制。

至暗時刻到來,芯片國產化從“有必要做”,變成了“不得不做”。

國產CPU需要在極度有限的時間里,完成供應鏈、產業鏈、軟硬件適配等多方面的準備。如果說上一個周期國產CPU是在商業壓力下奔跑,那么這個階段就變成了在科技鐵幕下狂奔。

伴隨著政策的明確,科創板的推出等諸多利好。國產芯片也迎來了最為高速的發展通道。

在高端處理器領域,國產與全球頭部企業的顯著技術差距,是海光信息這樣的國產企業必須面對的難題。為此,海光在全力升級海光CPU的同時,還打造了DCU體系。海光DCU屬于GPGPU的一種,采用“類 CUDA”通用并行計算架構來支持AI等各類應用任務,與海光CPU一道形成了通用計算與智能計算雙軌并行的產業格局。

目前,海光DCU系列產品深算二號已經發布,實現了在大數據、人工智能、商業計算等領域的商用。深算二號具有全精度浮點數據和各種常見整型數據計算能力,性能相對于深算一號性能提升100%以上,填補了國內高端通用AI芯片的空白。

在這一時間段,龍芯也采取了更為激進的發展策略。比如2023年,龍芯正式發布了新一代通用CPU龍芯3A6000,其采用全自主設計的指令系統和架構,即“龍架構”,無需依賴國外授權技術,被業界認為可以達到英特爾十代酷睿的水平。

海光和龍芯,可謂是逆全球化壓力下,中國芯片企業逆勢上漲的代表。并且龍芯和海光,分別于2022年的6月和8月登上了科創板,可見半導體行業的政策利好與國家支持,在產業實踐中得到了充分的回饋。

此前數十年,國產芯片的從業者覺得前路渺溟,而今天回頭看,會感慨幸好早有準備。

時間來到2024年,在芯片封鎖不斷收緊的外部環境下,中國沒有選擇得過且過,虛與委蛇,而是更堅定地執行科技自立自強策略,強化選擇國產CPU的力度。

這是大勢所趨,也是因為國產CPU跑到了一個可以被選擇、被托付的位置。一枚芯片,變成了這個時代的一面旗幟。

在中國信息安全測評中心發布《安全可靠測評結果公告(2023年第1號)》中,有18款CPU上榜,其中包括龍芯、申威、飛騰、海思、兆芯、海光等品牌。在各地陸續發布的信創采購目錄中,也可以看到自主芯片品牌正在得到全面認可,肩負起數字中國的計算重任。海光、龍芯、申威等廠商都在加強自主研發上的投入,實現了更快的產品迭代與更清晰的核心技術差異化。

中國CPU,終于成一個期盼,成長為一面旗幟。

根據賽迪發布的《2022—2023年中國信創生態及信創PC市場發展研究報告》顯示,中國信創產業進入快速發展期,信創產業正在向關鍵基礎行業擴展,并最終延伸至全行業。國產CPU正沐浴在科技自立自強的陽光中,迎接一個新的時代。

當不確定性變成了新常態,以國產CPU為主的方向已經確定,再也沒有可猶豫,可迂回的余地。

眼前的路,只剩下徐徐前進,加大研發,在中國市場內部形成良性競爭,凝結多元計算生態。反而失去龐大且具有整體性的中國芯片市場的副作用,將回饋到逆全球化者自身。

幾十年中一次又一次地嘗試與失敗,失敗與嘗試,終于被證明是對的。

現在,時間終于站在了我們這邊。

-

處理器

+關注

關注

68文章

19833瀏覽量

233883 -

芯片

+關注

關注

459文章

52291瀏覽量

437563 -

cpu

+關注

關注

68文章

11053瀏覽量

216245

發布評論請先 登錄

艾為電子“探秘中國芯”科普公益攜手閔實驗小學

一枚葉片的獨白

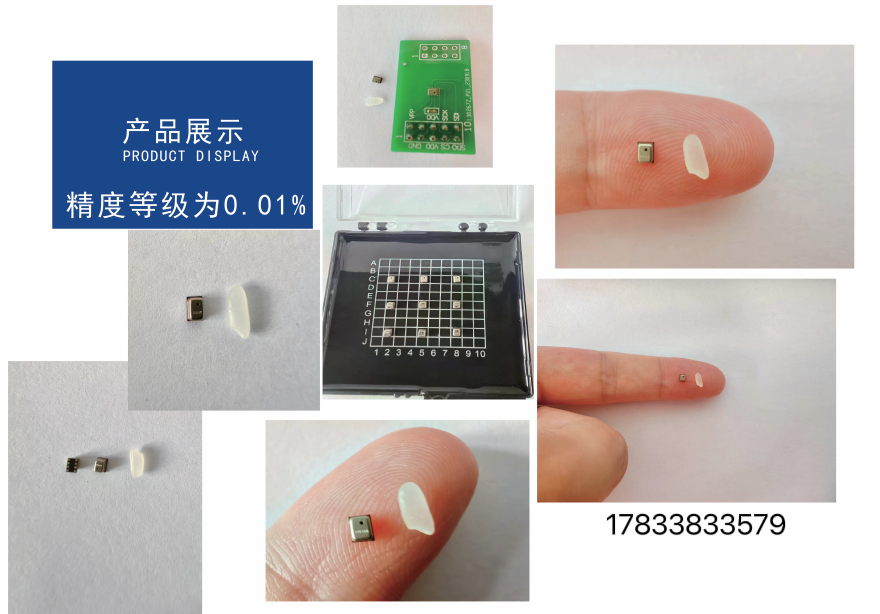

展望“中國芯”,國產電容式MEMS壓力傳感器芯片午芯WXP380

中國芯片制造設備采購量預計下降

破萬億!中國芯片出口迎來里程碑

中國芯片新銳50強

智芯公司榮獲2024年“中國芯”優秀技術創新產品獎

江波龍自研eMMC主控芯片榮獲 “中國芯”優秀技術創新產品獎

揚州杰利半導體榮獲“中國芯”優秀市場表現產品獎

再次問鼎“中國芯”大獎!“港華芯”榮獲優秀市場表現產品獎

VPS600超大規模無透鏡顯微成像芯片獲“中國芯”芯火新銳產品獎

芯海科技EC芯片閃耀“中國芯”

一枚與時間賽跑的中國芯片

一枚與時間賽跑的中國芯片

評論