最近網(wǎng)上因為光刻機的事情,網(wǎng)上又是一陣熱鬧。好多人又開始討論起28nm/7nm的事情了有意無意之間,我也看了不少網(wǎng)上關(guān)于國產(chǎn)自主7nm工藝的文章。不過這些文章里更多是抒情和遐想,卻很少有人針對技術(shù)本身做過深入解釋和探討當然,關(guān)于國產(chǎn)7nm工藝技術(shù)的具體來源細節(jié),我其實了解也不多,也不方便公開討論。但至少我覺得有必要寫些文字給非半導(dǎo)體制造行業(yè)的人士講解一下,一般意義上所謂的7nm工藝到底是怎么回事

首先簡單明確一個事實:正如我文章標題所言,7nm工藝其實只是一個等效的說法,實際上7nm芯片上所有層的最小線寬都遠遠大于7nm

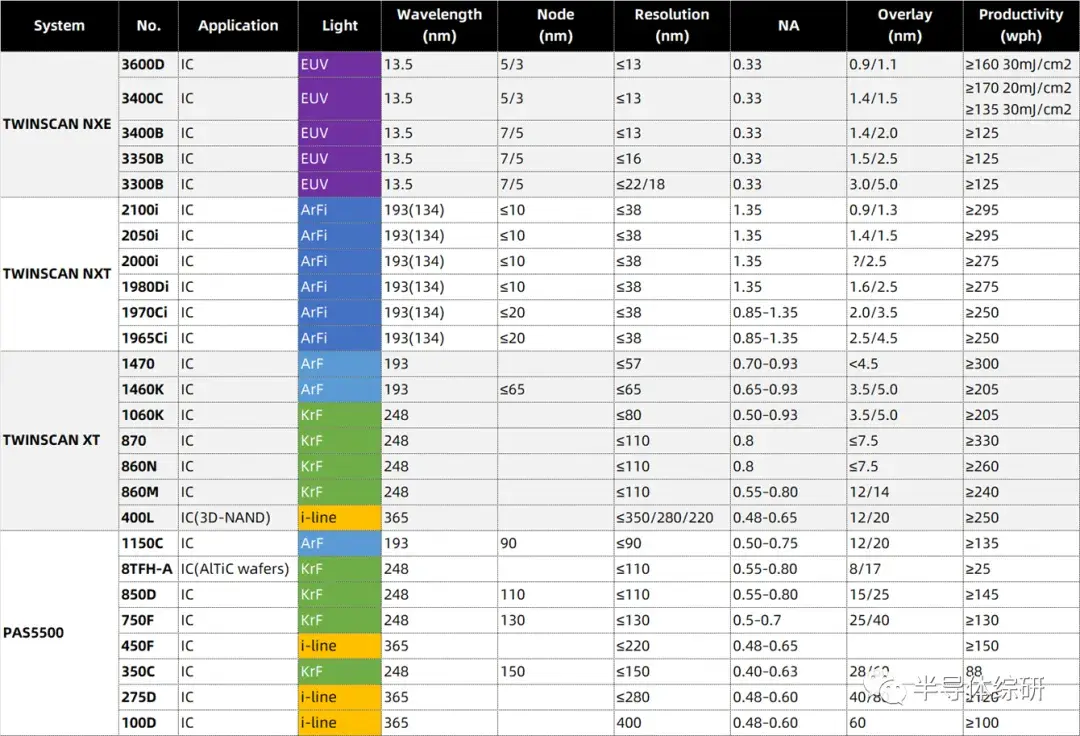

上圖是我整理的ASML目前在售的各類光刻機的型號及技術(shù)指標清單。從表中可見,最先進的DUV光刻機 TWINSACAN NXT 2100i的最高分辨率只有38nm;而EUV光刻機 3600D的分辨率也只有13nm在晶圓廠的實際生產(chǎn)過程中,無論是用DUV加多重曝光或者是EUV(在7nm~5nm工藝中,EUV都只是單次曝光)都無法達到7nm的分辨率/CD值(半間距)

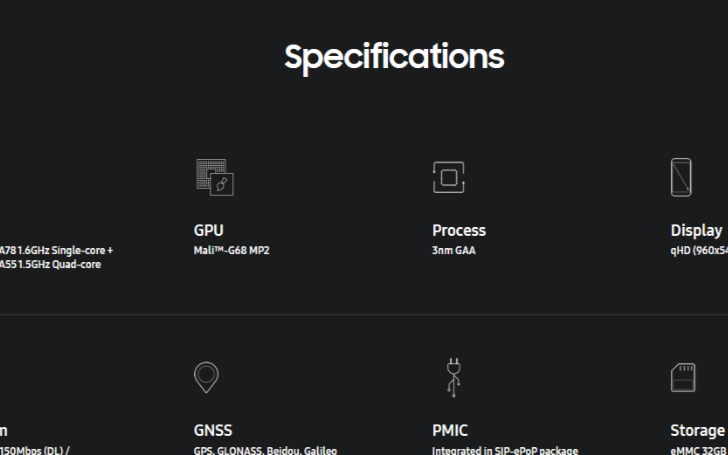

當初FinFET工藝被采用后,雖然實際上圖形的線寬/分辨率并沒有大幅度提高,但由于晶體管的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化以后,其整體尺寸是明顯微縮了。這就使得我們能夠在單位面積的晶圓上容納更多數(shù)量的晶體管。從效果的角度上,開發(fā)者將其對比原有平面晶體管的密度來換算出一個名義上的等效線寬:也就是我們一般所謂的14nm、7nm...從20nm開始,所有晶體管都開始采用FinFET工藝后(3nm開始有了GAA等新技術(shù)),這個線寬就都完全是等效出來的了

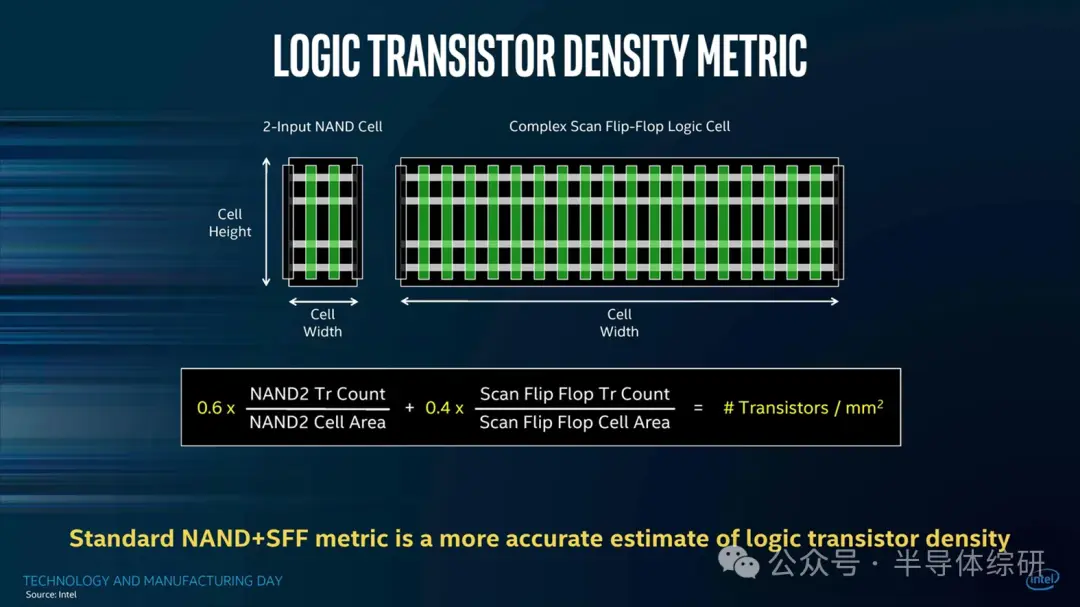

下圖是Intel官方資料里晶體管密度的標準算法。通過晶體管密度就可以等效換算工藝節(jié)點的nm數(shù)了

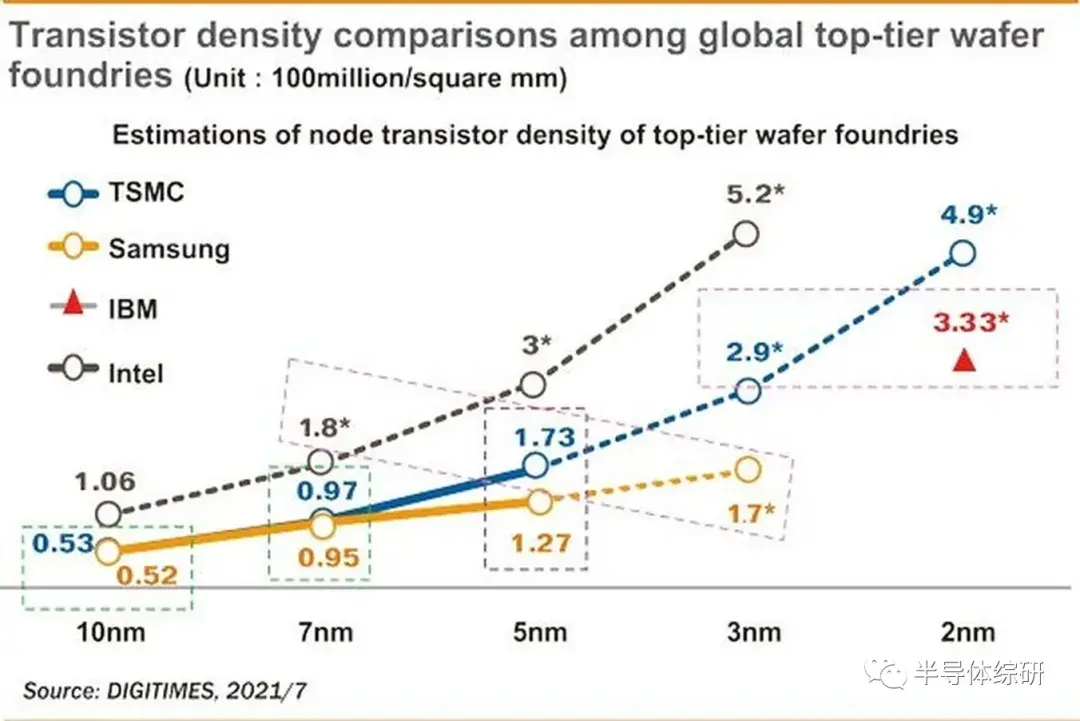

不過這個等效的計算方式各家也有不同依據(jù),導(dǎo)致其中也有大量水分和貓膩。從下圖可見,不同廠家所謂的同一工藝節(jié)點上,實際晶體管密度都不一樣

以7nm為例,TSMC和三星的晶體管密度都分別只有每平方毫米0.97和0.95億個晶體管,而英特爾的7nm則達到1.8億個。所以不是晶圓制造領(lǐng)域的專業(yè)認識很容易被這些標稱線寬所迷惑

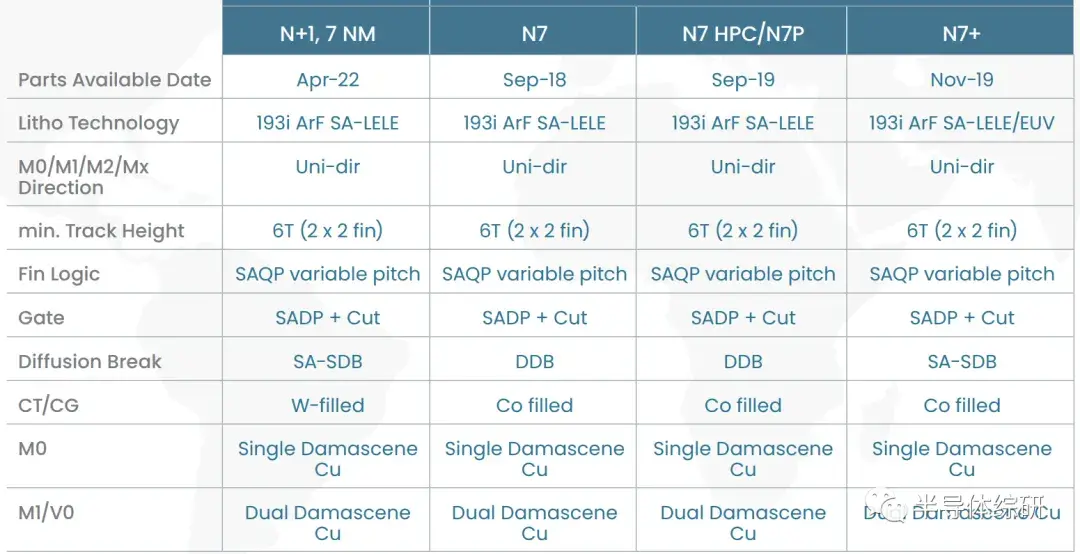

那行業(yè)內(nèi)的人是用什么指標來具體衡量一個工藝的實際情況呢?大家不妨看看下圖中,Techinsight做的兩家晶圓廠7nm工藝技術(shù)的參數(shù)對比:

來源:半導(dǎo)體綜研

-

芯片

+關(guān)注

關(guān)注

459文章

52192瀏覽量

436255 -

晶體管

+關(guān)注

關(guān)注

77文章

9979瀏覽量

140672 -

7nm

+關(guān)注

關(guān)注

0文章

267瀏覽量

35641

發(fā)布評論請先 登錄

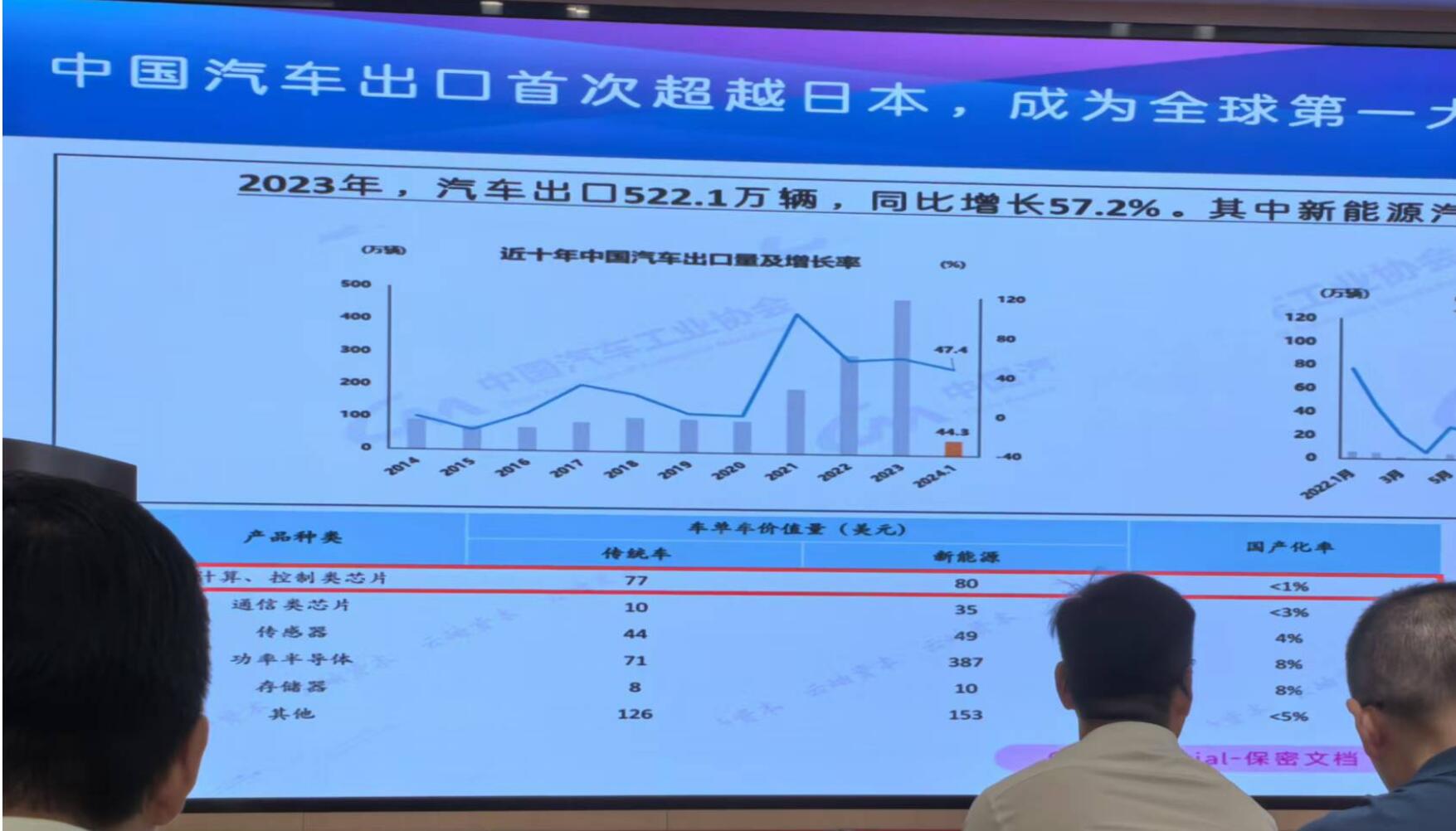

國產(chǎn)化率不足5%!國產(chǎn)7nm座艙芯片最新有哪些突破?

IBM Spectrum LSF如何助力半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)對AI時代的高性能芯片需求

三星在4nm邏輯芯片上實現(xiàn)40%以上的測試良率

北京市最值得去的十家半導(dǎo)體芯片公司

DLP9500UV在355nm納秒激光器應(yīng)用的損傷閾值是多少?

歐洲啟動1nm及光芯片試驗線

7納米工藝面臨的各種挑戰(zhàn)與解決方案

聯(lián)發(fā)科攜手臺積電、新思科技邁向2nm芯片時代

蘋果iPhone 17將首發(fā)搭載自研Wi-Fi 7芯片

今日看點丨 傳蘋果2025年采用自研Wi-Fi芯片 臺積電7nm制造;富士膠片開始銷售用于半導(dǎo)體EUV光刻的材料

4nm!小米 SoC芯片曝光!

臺積電產(chǎn)能分化:6/7nm降價應(yīng)對低利用率,3/5nm漲價因供不應(yīng)求

今日看點丨消息稱蔚來、小鵬等自研智駕芯片將流片;中國移動超級SIM芯片和MCU芯片采用PUF技術(shù)

張平安:中國AI發(fā)展核心在于行業(yè)應(yīng)用的深度整合與全球大模型構(gòu)建

可穿戴芯片進階至3nm!Exynos W1000用上了面板級封裝,集成度更高

所謂的7nm芯片上沒有一個圖形是7nm的

所謂的7nm芯片上沒有一個圖形是7nm的

評論