2017年被稱為新零售元年,這一年渠道下沉,線下零售逐步回暖,互聯網大佬紛紛聯姻實體巨頭,無人零售、無人貨架受到資本熱捧。

結合市場觀察,從風口邏輯和細分市場出發盤點阿里、騰訊兩大巨頭的生態策略和全線戰局。

以下為整理呈現的干貨:

風口的三點邏輯

2016年10月的云棲大會上,馬云在演講中稱:“電子商務”已是傳統的概念,純電商時代很快就會結束,未來的說法將是“新零售”。新零售是線上、線下和現代物流結合,創造出來的新零售業。

所謂的新零售,即是以消費者體驗為中心的數據驅動的泛零售形態,瞄準著實時、高效、成本節約型資源配置,深度且精準的客戶需求挖掘,基于直播、社交、反饋的客戶體驗等目標,貫穿生產、倉儲、物流、運營等環節,涉及人工智能、機器人、虛擬/增強現實等新興技術。

▲新消費主義重新界定市場參與者、價值鏈和優先級(援引歐睿國際)

新零售概念一經提出,隨即成為風口。

IT桔子的數據顯示:據不完全統計,2017年發生在零售業界的投資案件有300多起,總投資金額達到了近百億人民幣。有分析認為:2017年我國新零售商店交易規模389.4億元,到2022年將至1.8萬億元,復合增長率將達115.27%。

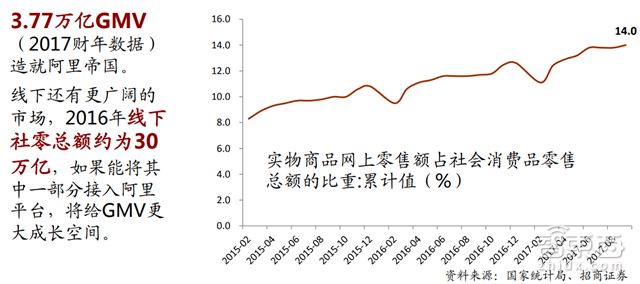

▲30萬億的線下社零蛋糕將給阿里巴巴帶來巨大的成長空間

新概念備受熱捧的邏輯主要有三點:

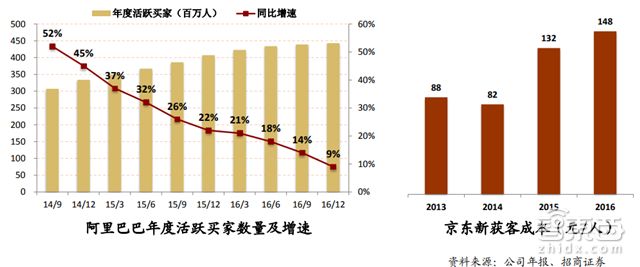

▲阿里、京東線上流量紅利見底,獲客成本劇增

1、電商的線上流量紅利見底,獲客成本劇增,與此同時線下邊際獲客成本幾乎不變,且實體零售“閉店止損”還是“升級改造”進入關鍵期,故此線下渠道價值重估,考慮利用數字化、云服務等技術完成線下零售和線上電商的全面融合;

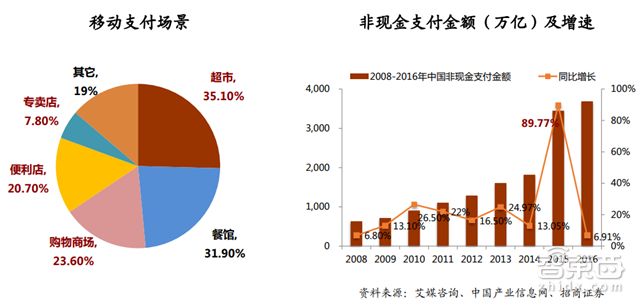

▲線下支付暴漲引起電商重視

2、移動支付、大數據、虛擬現實等技術革新開拓了線下場景和消費社交,消費不再受時段和物理形態制約,暴增的非現金支付容量引起重視,基于人工智能、機器人等技術的客戶管理、消費體驗升級、智能物流等有望大幅降本增效;

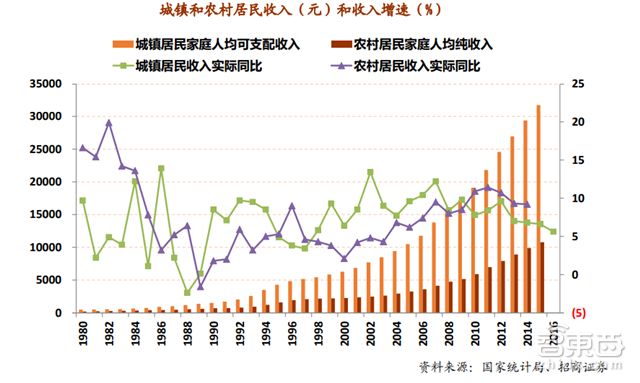

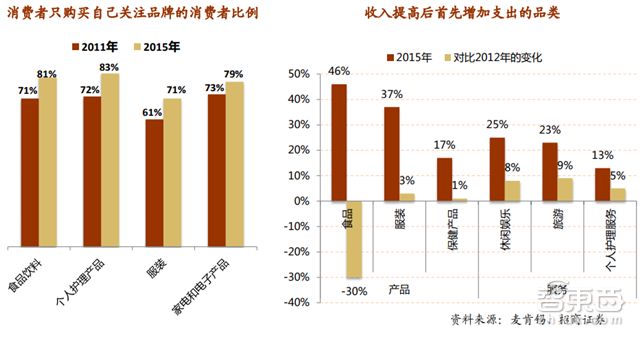

▲居民收入水平提高,三四線渠道下沉在望

3、眼下,消費市場轉變包括收入水平的提高、消費主力成為80、90后等,消費需求增加,消費理念轉向品質、服務等,運動和健康產品/服務成為重要增長點,奢侈品零售市場進入更可持續的個人消費驅動的階段。

▲80、90后成消費主力,拓寬消費品類,品牌影響力增強

總的來看,新零售打的是兩張牌:一是將現有的零(quan)售(min)模(duo)式(shou)趁著城鎮化,以及以中國主導的經濟全球化,進行業務容量擴張;二是融合信息化轉型,嘗試將新興技術融入現有生態的各個環節,加強空間經濟以及零售生態多環節的聯動,強化平臺的統籌性,實現降本增效、場景擴張,即質量優化。

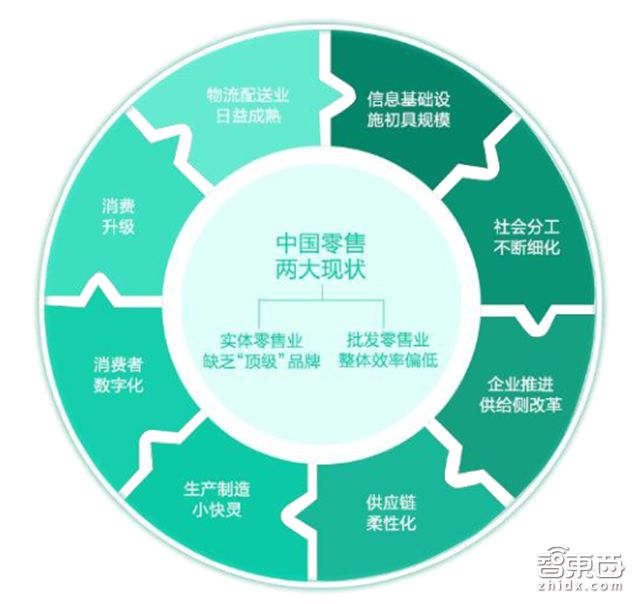

▲新零售的八大驅動力(援引阿里研究院)

阿里騰訊的兩種生態圈

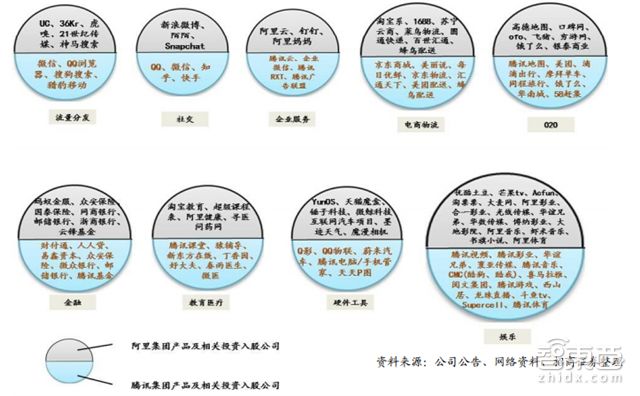

▲阿里和騰訊的生態布局幾乎涵蓋所有互聯網場景

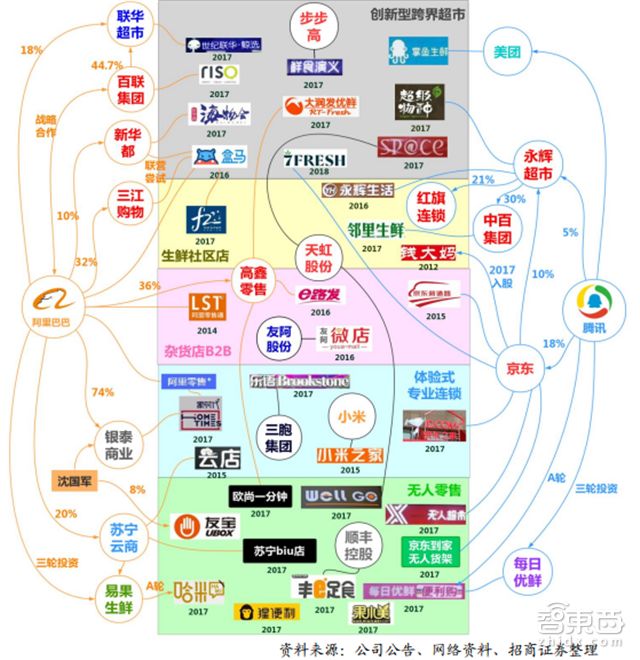

▲阿里騰訊的新零售布局

2016年底新零售概念提出,阿里巴巴和騰訊互聯網兩大巨頭在線下布局明顯加速,新零售戰局在多領域全面鋪開。目前的態勢是:阿里占據先發優勢,京東迎頭趕上,騰訊走上前臺。

阿里:打核心

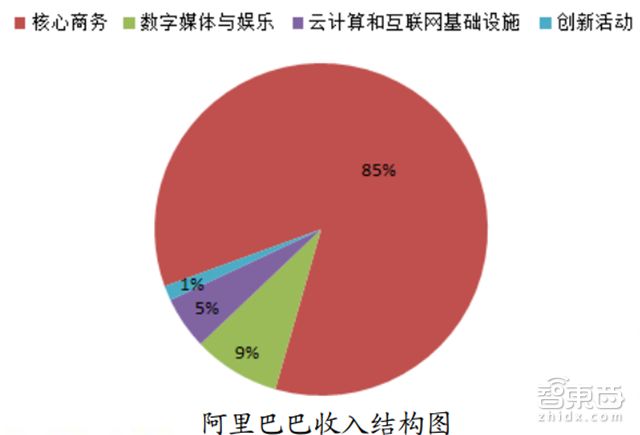

▲阿里巴巴收入結構圖

阿里巴巴電商起家,電商零售業務占總收入的85%(其他有9%的數字媒體與娛樂、5%的云計算和互聯網基礎設施、1%的創新活動),切入新零售可以說是核心業務的升級。

阿里巴巴創立之初(1999年)聚焦B2B業務,2003年上線淘寶專注C2C,2011年的天貓延伸了B2C布局。可以說,阿里的頭十年,基本是緊跟時代步伐進行電商模式重心切換的。2016財年阿里巴巴交易總額超越3萬億元,成為全球最大零售體。

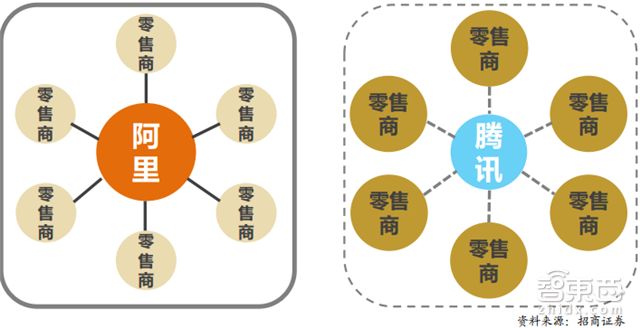

▲阿里巴巴的中心化生態思維

從生態鏈布局來看,阿里巴巴的策略是是自己成為生態圈的核心,通過做大平臺來支撐無數個小前端、通過多元的生態體系實現賦能。在這個前端布局上,阿里已經覆蓋了電商、金融、企業服務、流量分發、O2O、娛樂等各個互聯網場景。

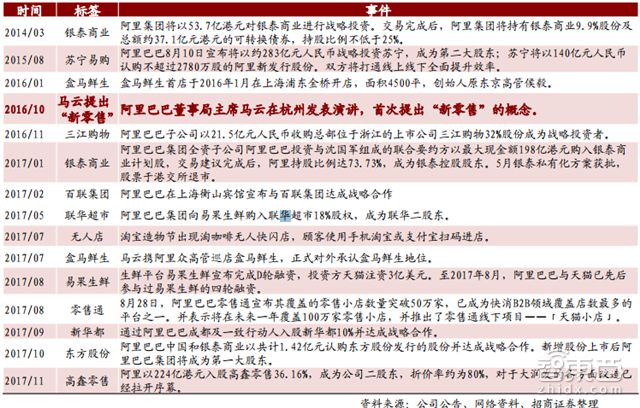

阿里在零售方面的布局從2014年入股銀泰開始,2015年又與蘇寧牽手,2016年“新零售”戰略提出之后,阿里布局明顯加速,典型事件包括戰略入股線下零售企業三江購物、聯華超市和新華都,發展新興業務如盒馬鮮生、零售通、淘咖啡無人便利店。

2017年的網商大會上,阿里巴巴宣布成立“五新執行委員會”,統籌阿里巴巴、螞蟻金服、菜鳥網絡等阿里生態力量,建設新零售、新金融、新制造、新技術、新能源;統計顯示,截至去年年末,阿里新零售股權投資已經超過312億。

▲阿里巴巴新零售布局加速

目前,阿里的新零售布局較為深入,一方面進行零售資源積累,追求增量創新與存量改造并進;另一方面在各個模式各個業態都以自營形式進行嘗試,并強化平臺業務,滲透零售業務各個環節,通過不斷試錯迭代跑通方法論。

▲阿里新零售多板塊并進

與此同時,阿里巴巴意圖以阿里云服務作為數據解決方案,構建品牌私有數據庫和智能策略中心,打入新零售生態核心層,建設基于平臺的線上線下全渠道模式、B2C鏈路,解耦原有的商業關系,更新利益分配機制。

騰訊:打輔助

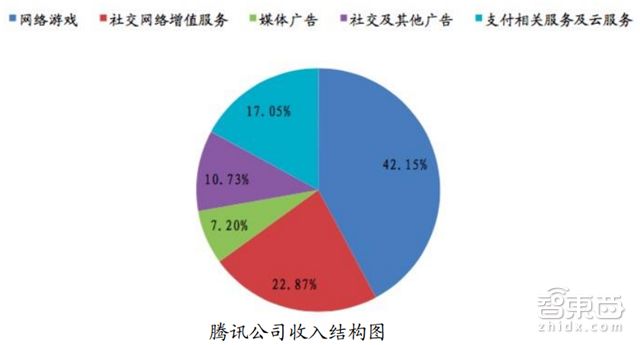

▲騰訊收入結構圖

如果說阿里巴巴的核心業務相對單一,騰訊就顯得比較多元,其網絡游戲和社交網絡既是核心業務也是核心競爭力,分別占總收入的42.15%和22.87%。

騰訊在PC時代靠QQ起家,憑借流量優勢加碼游戲業務;進入移動互聯網時代,騰訊又憑借著微信牢牢把握流量優勢,以此為依托實現游戲、廣告、支付等變現渠道。可以說,騰訊整個發展路徑的核心優勢就是社交。

▲騰訊的去中心化策略

相比于阿里直達終端的中心化思維,騰訊更強調自己做生態圈的地基,選擇更有效率的企業進行合作,而非直接參與競爭,給予相關企業所需要的資源,以賦能連接所有場景。

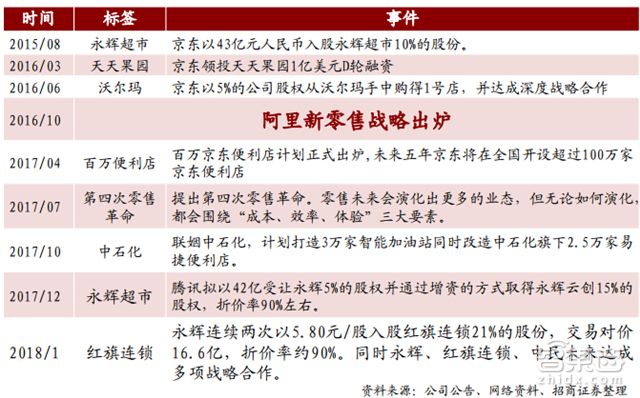

阿里的新零售戰略提出之后,騰訊不敢落后,逐步以京東(騰訊是京東第一大股東)、永輝(2017年歲末,永輝獲騰訊42億元戰略性入股,且早在2015年,京東就已入股永輝10%的股份)作為兩大抓手,在新零售多領域廣泛布局。

本月,家樂福公告稱,已與騰訊和永輝簽署后兩者對家樂福中國潛在投資的意向書,預計三方將在供應鏈整合、科技應用和業務賦能等方面展開合作。擬議合作的范圍現已包括數據、智慧零售、移動支付、店內體驗和數據分析等領域。與之對應的是,之前沒跟家樂福中國談攏的阿里,去年11月砸了224億港幣,入(na)股(xia)大潤發。

▲騰訊新零售布局

互聯網巨頭主導的全線戰局

現有的新零售格局主要圍繞以下五點:

▲創新型生鮮超市嘗試者

1、創新型生鮮超市,即最受關注的一個領域,探索者眾多,包括盒馬生鮮、超級物種等,但目前模式走通的卻為數不多。

2、社區型生鮮超市,即靠近社區滿足便捷性需求,以高頻的聲線為主打品類從而強吸引客流,便于自身品牌發展,代表業態包括永輝生活和京東今年入股的錢大媽。

3、雜貨店B2B,即利用SaaS系統及商品、物流、數據給小店賦能,指向萬億級別市場,代表性業態有京東、阿里提出的百萬小店計劃,但存在客戶忠誠度低、競爭激烈、店主文化水平制約接受程度等問題。

4、體驗式專業連鎖,即不以販賣商品為主要目的,而是通過增強用戶體驗、提升品牌認同感,引流至線上渠道的零售形式,以家電類企業居多(單價高、品牌效益強),蘇寧、京東、小米均已入居。

5、無人零售,包括自助售貨機、無人值守便利店、無人值守貨架等,已經成為備受資本關注的創企賽道,阿里騰訊的易果、每日優鮮強勢入局,蘇寧、天虹等試水,京東則布局較深,初期成果已經落地。

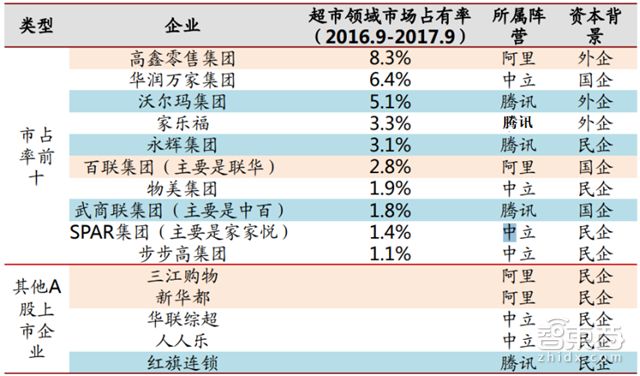

▲主要超市站隊情況

毋庸置疑,本輪新零售浪潮的之前、現在和未來都將由互聯網巨頭引領,線下零售更多的是追隨者的角色:超市類資產由于股權運作更靈活、供應鏈優勢更受互聯網巨頭青睞;百貨類資產改革慢于超市,但已有銀泰和中央商場牽手這樣的改造苗頭;創企僅在一些小業態領域有發展空間,輸出能力成為依靠。

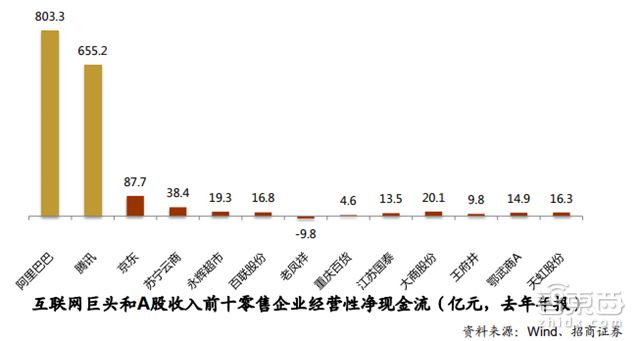

▲互聯網巨頭現金流壓力小

▲互聯網巨頭線上流量優勢明顯且方便打通和引流

相較于線下零售,互聯網巨頭的優勢在于更小的財務壓力(上一財年阿里騰訊的經營性現金流超過A股主要零售企業之和兩倍)、更高的效率(領導層管理活性強,商業模式迭代密集)、流量優勢明顯。

對于互聯網巨頭而言,新零售布局的核心在于線下零售體系的數據化革新,包括支付數據、人貨場全鏈路數據等。從信息的角度來看,云作為象流數據解決方案,有著成熟的技術背景和場景嘗試,預計將在未來以信息為燃料驅動的全鏈路零售生態之中作為底層支撐。因此,阿里主打阿里云形成新零售包圍圈。

▲阿里新零售改造以阿里為主導,騰訊則以零售商為主導

目前來看,阿里的強連接強邊界設計更適合自主意識弱的零售商,騰訊的弱連接弱邊界思維更適合自主意識強的零售商。布局背后是二者邏輯的不同:阿里要做的是線下業務重構,指著線下市場接入阿里平臺搶占GMV,而騰訊的重點是現有龐大流量的變現和質量升級。

阿里巴巴和騰訊的雄厚資本、線上流量優勢以及線下移動支付優勢,使其成為新零售的兩大主力,一個走中心化策略,一個走去中心化,并已經獲得諸多傳統實體零售商的站隊。趁著實體經濟復蘇、渠道下沉和消費升級的東風,加上全鏈路思維的降本增效,互聯網巨頭將進一步瓜分零售業蛋糕,深入實體產業重構價值鏈。

-

互聯網

+關注

關注

54文章

11212瀏覽量

104886 -

騰訊

+關注

關注

7文章

1678瀏覽量

49988 -

阿里

+關注

關注

6文章

451瀏覽量

33113 -

新零售

+關注

關注

1文章

252瀏覽量

27405

原文標題:新零售大戰,騰訊阿里已占據兩極

文章出處:【微信號:kejimen,微信公眾號:科技門】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

從風口邏輯和細分市場出發盤點阿里、騰訊兩大巨頭的生態策略和全線戰局

從風口邏輯和細分市場出發盤點阿里、騰訊兩大巨頭的生態策略和全線戰局

評論