選擇適合自己需求的可編程晶振,需要綜合考慮多個因素:

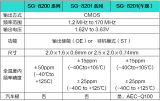

確定頻率需求

明確基本頻率:根據具體的應用場景和使用該晶振的電路模塊,確定所需的準確頻率值。例如,某些通信協議可能規定了特定的時鐘頻率,如 4.43MHz、19.2MHz 等,那么就需要選擇與之完全匹配的晶振頻率.

考慮頻率范圍:除了基本頻率外,還需考慮未來產品升級或功能擴展時可能需要的頻率范圍。如果應用的頻率需求可能會在一定范圍內變化,那么應選擇具有較寬頻率可調范圍的可編程晶振,以滿足不同階段的需求。比如一些可編程差分晶振,其頻率范圍可高達 2100MHz,能更好地適應高速數據傳輸與信號處理等高標準要求的應用.

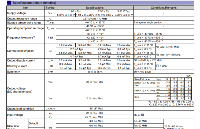

關注精度要求

依據應用場景選擇精度:不同的應用對晶振精度的要求差異很大。對于一些對時鐘精度要求極高的應用,如通信基站、高精度測量儀器等,需要選擇精度在 ±10ppm 甚至更高的晶振;而對于普通的消費電子產品,如玩具、簡單的電子時鐘等,±50ppm 的精度通常就能夠滿足需求.

考慮溫度對精度的影響:工作溫度范圍也是影響精度的重要因素。如果產品需要在較寬的溫度范圍內穩定工作,那么應選擇具有良好溫度穩定性的晶振,即溫度頻差較小的型號。例如,某些工業控制設備可能需要在 - 40℃至 + 85℃的環境下工作,此時就需要選擇在該溫度范圍內精度變化較小的晶振,以確保系統的穩定運行.

選擇合適的輸出模式

電平輸出與差分輸出:常見的晶振輸出模式有電平輸出(如 CMOS)和差分輸出(如 LVPECL、LVDS)等。電平輸出的晶振適用于一般的數字電路,具有簡單、成本低等優點;而差分輸出的晶振則具有更好的抗干擾能力和更高的信號完整性,適用于高速數據傳輸和對信號質量要求較高的應用,如高速通信接口、高性能計算機等,但成本相對較高,且需要匹配相應的差分接收電路.

匹配電路設計:在選擇輸出模式時,還需要考慮與后續電路的匹配性。如果現有電路已經設計好了特定的輸入接口和信號處理電路,那么應選擇與之兼容的晶振輸出模式,以避免額外的電路設計和成本增加。

考慮工作電壓和功耗

工作電壓范圍:不同的可編程晶振具有不同的工作電壓要求,常見的有 1.8V、2.5V、3.3V、5V 等。在選擇時,需要根據系統的電源電壓來確定合適的晶振工作電壓,確保晶振能夠正常工作。如果系統中存在多種不同電壓的電源,也可以選擇具有較寬工作電壓范圍的晶振,以提高設計的靈活性.

功耗因素:對于一些對功耗要求嚴格的便攜式或電池供電的設備,如智能手機、可穿戴設備等,應選擇低功耗的可編程晶振,以延長設備的電池續航時間。通常情況下,功耗與晶振的工作頻率、輸出功率等因素有關,可以通過查看晶振的 datasheet 來獲取具體的功耗參數,并根據實際應用需求進行評估和選擇 。

評估封裝尺寸

空間限制:根據產品的設計布局和電路板空間大小,選擇合適封裝尺寸的可編程晶振。如果電路板空間有限,那么應優先選擇小型封裝的晶振,如 2.5×2.0mm、3.2×2.5mm 等尺寸的晶振,以節省空間;而對于空間較為充裕的產品,則可以根據其他因素綜合考慮封裝尺寸的選擇.

焊接工藝:不同封裝尺寸的晶振可能對應不同的焊接工藝要求。例如,較小封裝的晶振可能需要采用更為精細的表面貼裝技術(SMT)進行焊接,而較大封裝的晶振則可能更適合手工焊接或波峰焊等工藝。在選擇封裝尺寸時,需要考慮自身的生產工藝和設備條件,確保能夠順利完成晶振的焊接安裝。

可靠性和穩定性

質量認證:選擇具有良好質量和可靠性的可編程晶振至關重要。優先選擇通過相關質量認證的產品,如 ISO 認證、CE 認證等,這些認證可以作為產品質量和公司管理水平的參考依據。對于一些特定行業的應用,如汽車電子、醫療設備等,還需要滿足相應的行業標準和認證要求,如 AEC-Q100 標準等.

-

晶振

+關注

關注

35文章

3268瀏覽量

70208 -

可編程

+關注

關注

2文章

1059瀏覽量

40667 -

焊接

+關注

關注

38文章

3421瀏覽量

61443

發布評論請先 登錄

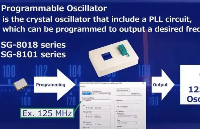

可編程有源晶振是由什么制造的呢?是怎樣的存在?

可編程晶振詳解「工作原理、結構、特點、應用」

愛普生 SG-8101CB 可編程晶振和普通晶振相比有哪些優勢?

愛普生可編程晶振產品如何選擇

如何選擇適合自己需求的可編程晶振?

如何選擇適合自己需求的可編程晶振?

評論