一、引言

在電子系統的設計實踐中,很多工程師在使用基準源芯片時,往往只將其視作系統結構中一個“默認接入”的元件,或是遵循手冊指導“需要加”的器件,而忽視了它在整個系統精度體系中的核心地位與作用機制。

實際上,基準源在高精度模擬系統中起到的是類似“參考坐標原點”的角色。它定義了信號量化與輸出控制的起始點,其穩定性直接關系到ADC/DAC精度的有效發揮,乃至整套測量系統在長期運行中的一致性與可靠性。如果參考本身出現漂移,再先進的模數轉換器或高精度放大器也只能建立在一個不穩定的參考之上,導致最終測量與控制結果失真。

常規的器件選型工作通常聚焦于參數層面,例如初始誤差、溫漂、噪聲或靜態功耗等,而這些也確實是數據手冊中最常被強調的指標。但在實際運行中,一個被普遍低估甚至忽略的關鍵環境變量是:濕度。

濕度通過多個機制影響基準源芯片的輸出:一方面,塑料封裝在吸濕后膨脹收縮,會產生微觀機械應力傳遞到芯片裸片,引發帶隙電路特性的變化;另一方面,PCB受潮后絕緣性下降、雜質導通等也會引入寄生漏電與噪聲通道,干擾高阻抗節點。此外,高濕環境還可能加速無源元件的老化與性能漂移。

已有研究指出,在濕度波動達到25%RH的情況下,部分非密封封裝的器件其輸出電壓可能發生數十ppm級別的偏移,這種長期漂移對高精度系統的影響不可忽視。

本文將系統梳理濕度影響基準源穩定性的物理機制,從封裝應力、PCB電氣性能劣化到元器件老化三個方面展開分析。同時,我們將結合領慧立芯芯片與國際大廠A、T的兼容產品的實測長期漂移數據,深入比較陶瓷封裝與塑封芯片在濕度響應方面的差異,并評估它們在不同環境條件下的表現差異。最后,還將探討目前常用的濕度控制與補償路徑,包括封裝優化、電路布局改進及軟件校準等手段的適用性和局限。

本研究的目標在于為工程師在選型、設計和可靠性評估過程中提供一套關于濕度影響參考芯片穩定性的系統性認知框架,從而幫助實現更高的系統一致性和環境適應能力。

二、濕度的三重打擊:基準源芯片穩定性失守的物理根源

1. 為什么濕度會讓基準源“走偏”?——從封裝應力談起

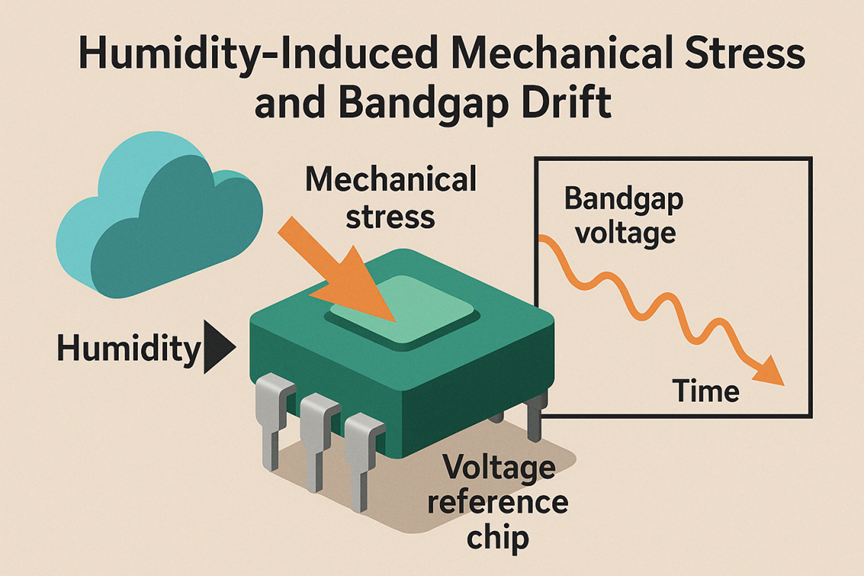

圖2.1 濕度引發的機械應力導致帶隙電壓漂移機制

在高精度電壓基準芯片中,盡管其設計原理常強調對溫度變化的抑制能力,但現實中還有一種不容忽視的擾動來源:來自外界結構應力的微小變化。這些應力并非來自工作電流或功率負載,而往往源于材料環境——尤其是濕度變化。

以塑封器件為例,其外殼材質在濕潤環境下會吸收水分并發生體積膨脹,這種“膨脹應力”會通過封裝界面傳導至內部硅片,使硅晶體管的電特性發生微小偏移。常見影響包括基極—發射極電壓(Vbe)的微調,以及片上電阻值的應變響應。這些參數的微變最終將影響到整個帶隙基準回路的輸出穩定性。

更形象地說,潮濕環境下的塑封材料就像海綿吸水一樣會“鼓脹”,反過來壓迫芯片核心。而一旦濕度降低,材料又發生收縮,如此“呼吸式”的應力循環不斷對芯片造成微擾。

實驗觀察顯示,即使環境濕度僅波動幾個百分點,塑料封裝芯片的輸出電壓也可能隨之發生可測量的漂移,輕則幾個ppm,重則數十ppm。相比之下,陶瓷封裝芯片因為其結構密實、吸濕率極低,基本隔離了外界水汽的影響,可有效抑制這類由應力引發的輸出不穩現象。然而即使封裝足夠密封,若PCB板材本身在受潮后膨脹變形,同樣會通過焊腳或支撐結構把應力間接傳遞到芯片本體,造成類似擾動。

因此,從更本質的角度來看,濕度對參考電壓輸出的影響并不僅僅是一個“環境參數”問題,它通過材料響應、結構耦合與微觀應力遷移,最終作用于芯片核心電路的電壓參考點。這種非電性、結構性的干擾路徑,往往是許多設計中未被充分意識到的系統性風險。

2. PCB吸濕引發的漏電與噪聲耦合

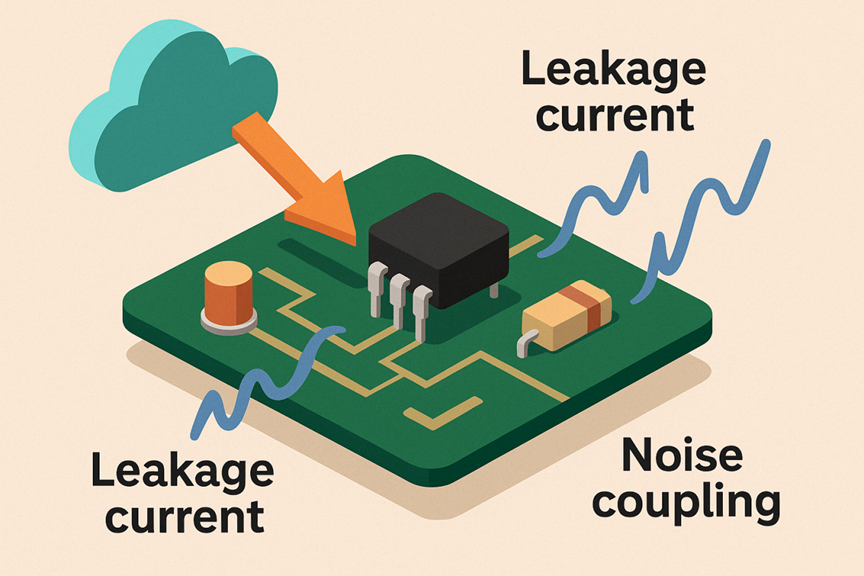

圖2.2 當水汽滲入板面:基準電壓悄然漂移的隱秘元兇

除了機械應力之外,環境濕度還通過降低電路的絕緣性能對基準源芯片的輸出穩定性產生顯著影響。印制電路板(PCB)在長期暴露于潮濕環境中后,其基材以及表面殘留物(如助焊劑、灰塵等)會吸收水汽,導致表面絕緣電阻顯著下降。這種變化在精密模擬系統中,尤其容易在高阻抗節點(如基準源輸出端、調零網絡或ADC輸入端)形成非預期的漏電路徑或噪聲耦合通道。

實驗證據表明,PCB在干燥條件下的表面寄生電阻可達10TΩ以上,而在高濕環境下則可能降至10GΩ,電氣隔離能力下降多個數量級。雖然漏電流本身仍處于皮安(pA)到納安(nA)量級,但由于這些電流出現在高阻敏感節點,即便是亞納安級的泄漏,也足以引入微伏(μV)量級的基準輸出漂移,甚至形成頻率相關的底噪提升。

因此,即使參考芯片本身具備良好的抗濕封裝,其周圍的電路布局與板材吸濕特性同樣不可忽視。在追求微伏級穩定性的應用場景中,必須將PCB吸濕引起的漏電與噪聲耦合納入設計考量,并通過元件布局、清潔工藝控制、電路隔離等方式進行有效管理。

3. 濕度驅動的無源器件參數漂移與長期穩定性挑戰:

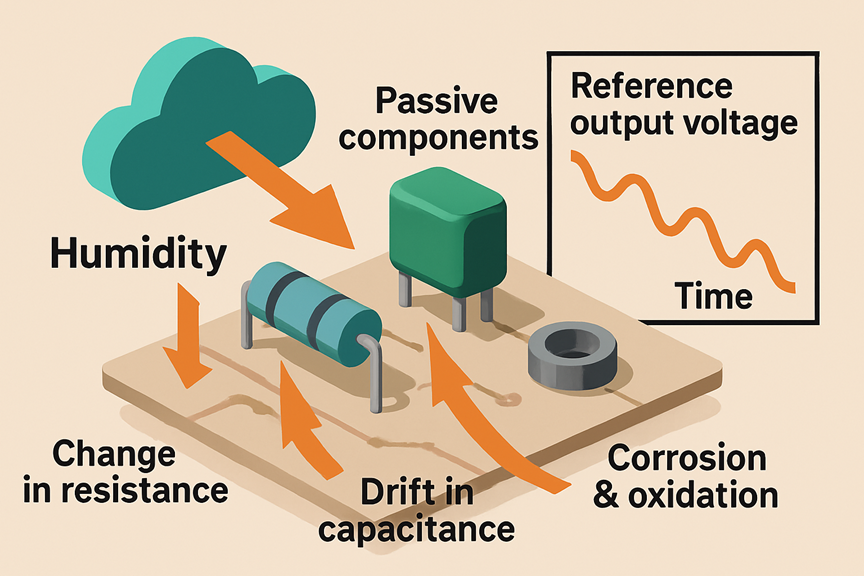

圖2.3 隱藏在潮氣里的危機:無源器件的穩定性挑戰

在高濕環境中,參考電路中的無源器件(如精密電阻、電容等)同樣會受到顯著影響,其材料與電氣參數可能因濕度暴露而發生可觀的變化,從而對系統的整體穩定性構成潛在威脅。

例如,高精度薄膜電阻普遍具有一定的濕度敏感性,因此不少器件廠商在技術參數中專門列出“濕度系數”以量化其阻值對相對濕度變化的響應。頂級箔式電阻通過復雜的封裝和防護涂層,可將阻值偏移控制在0.1ppm/%RH以內;但常見的金屬膜或碳膜電阻,在濕度波動下則可能呈現數量級更高的變化。此外,電容器也并非免疫體,尤其是使用聚合物或有機材料作為介質的器件,其電容值、介電常數與等效串聯電阻(ESR)在受潮時可能顯著偏移,且隨著時間推移,吸濕膨脹、應力開裂或介質老化等現象將進一步放大這一退化趨勢。

這類參數漂移將直接影響帶隙參考電路中的偏置條件。例如片上或片外用于溫度補償的高阻值電阻,若其阻值隨濕度上升而變動,將反映為基準輸出電壓的微小但累積偏移。在嚴苛環境下運行時間一長,這些微小漂移可能造成系統級測量誤差的系統性漂移。

不僅如此,濕度還會加劇金屬接觸部位的腐蝕與氧化,增加接觸電阻并引入不穩定噪聲源。雖然當前高端基準芯片往往將關鍵元件集成于芯片內部并通過封裝保護,但系統中仍廣泛存在外圍高阻網絡、采樣鏈路或電荷保持結構,這些部分一旦缺乏有效防潮設計,極易成為長期穩定性的薄弱環節。

因此,在涉及μV/nV級別穩定性要求的應用中,工程師應將濕度對無源器件的加速老化效應納入完整的設計考量,包括但不限于元件材質選擇、防護封裝、涂覆工藝與電路結構隔離等方面,從而實現對環境影響的長期抑制。

三、濕度擾動下的真相:基準源長期漂移的三重實證拆解

1. 當溫度不再是唯一變量:重新審視基準源漂移的環境誘因

在構建高精度模擬或測量系統時,基準源芯片(如帶隙參考源)的性能是決定整體系統輸出準確性和長期一致性的核心基礎。傳統上,設計者更常關注芯片的溫度漂移系數、初始精度、噪聲密度以及靜態功耗等參數,而長期漂移(Long-Term Drift, LTD)雖常被提及,卻往往未被充分納入可靠性驗證的閉環評估體系中。

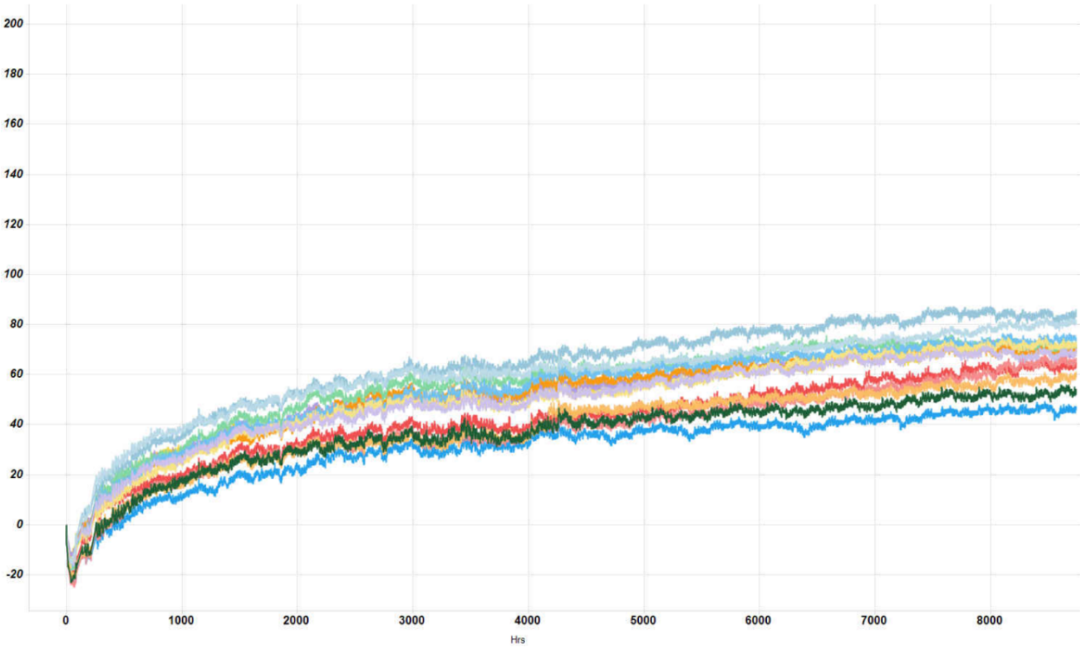

圖3.1 國際大廠T長期漂移測試結果

圖3.1展示了國際知名廠商T提供的基準源芯片在LTD方面的典型表現。基于此類數據,不少工程師會默認將其作為設計評估基準,假定芯片在真實環境中可達到相同穩定水平。然而,這一假設在我們的實際測試中被打破。

我們選取了三款SOP8封裝的基準源芯片,分別來自領慧立芯(LHR3025)、國際大廠A和國際大廠T,并根據其官方材料確認了濕度敏感度等級(MSL)。其中,大廠A為MSL 1級,相對具備較好濕度適應性,而大廠T和LHR3025則為MSL2級,理論上對濕度變化更敏感。

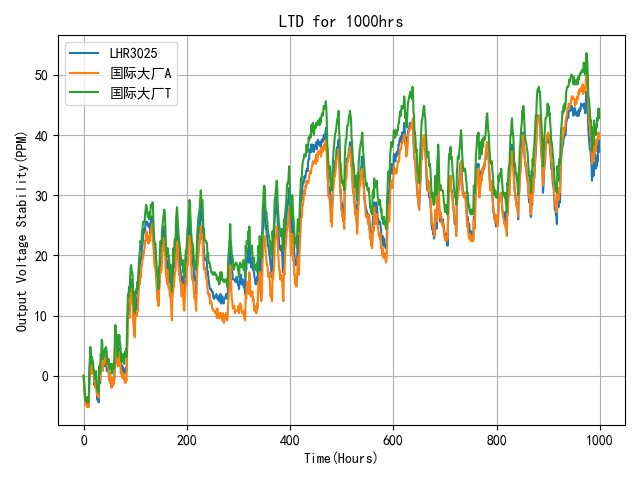

圖3.2 典型室內環境下長期漂移測試結果

初步測試在典型室內環境下進行,盡可能模擬真實系統部署時所處的工作條件。圖3.2為測試結果對比圖。從圖中可見,這些芯片在現實環境中的長期穩定性明顯低于其數據手冊所宣稱的指標水平,尤其在連續運行過程中,輸出電壓出現了遠超預期的緩慢偏移。

為了進一步排除溫度這一最常見的干擾變量,我們將同批芯片置于溫控精度 ±0.5℃的恒溫箱內,并將環境溫度恒定設定在35℃。如圖3.3所示,在溫度干擾被有效隔離后,芯片輸出依然存在明顯的低頻波動,部分器件甚至出現幅度較大的短期偏移。

圖3.3 恒溫環境下長期漂移測試結果

這一現象直接指向一個過去常被低估的變量——濕度。盡管其變化速率遠低于溫度,但濕度對芯片輸出穩定性的長期影響卻具有不可忽視的積累性,尤其是在非密封封裝、PCB耦合嚴重的設計結構中更為明顯。

綜上,這一章節從數據手冊的理想模型出發,揭示了長期穩定性測試中被忽略的“環境適配誤差”,并首次將濕度作為獨立變量引入基準源系統級驗證框架,呼吁設計工程師重新評估其在系統精度衰退中的權重。

2. 濕度對基準源芯片輸出影響的長期漂移與封裝材質對比

圖3.4 恒溫箱內長期測試環境示意圖

在上一節中,我們已初步探討了濕度對基準源芯片輸出穩定性可能產生的影響。然而,隨之而來的一些關鍵問題是:是否僅僅是濕度在起作用?除了濕度,是否還有其他因素可能影響基準源芯片的表現?濕度對芯片輸出的影響到底有多大?

這些問題不僅有助于深入理解實驗數據,還關系到是否能夠建立一個更加全面和精確的框架來評估基準源的長期穩定性。接下來的分析將針對這些問題展開,進一步揭示濕度對基準源芯片的具體影響機制。

為確保更精準地評估濕度對不同封裝基準源芯片的影響,本實驗在恒溫環境下進行。實驗中所選用的芯片已經通過了至少4000小時的老化處理,包括國際大廠T、國際大廠A和LHR3025。此外,為了比較不同封裝材料對濕度響應的影響,我們加入了領慧立芯的陶瓷封裝LHR3025T(新焊接,未經過4000小時老化)。本次實驗在恒溫箱中進行,溫度穩定在35℃±0.5℃,以確保測試環境盡可能排除外界溫度波動的干擾。

(1)LHR3025電壓與濕度的關系:

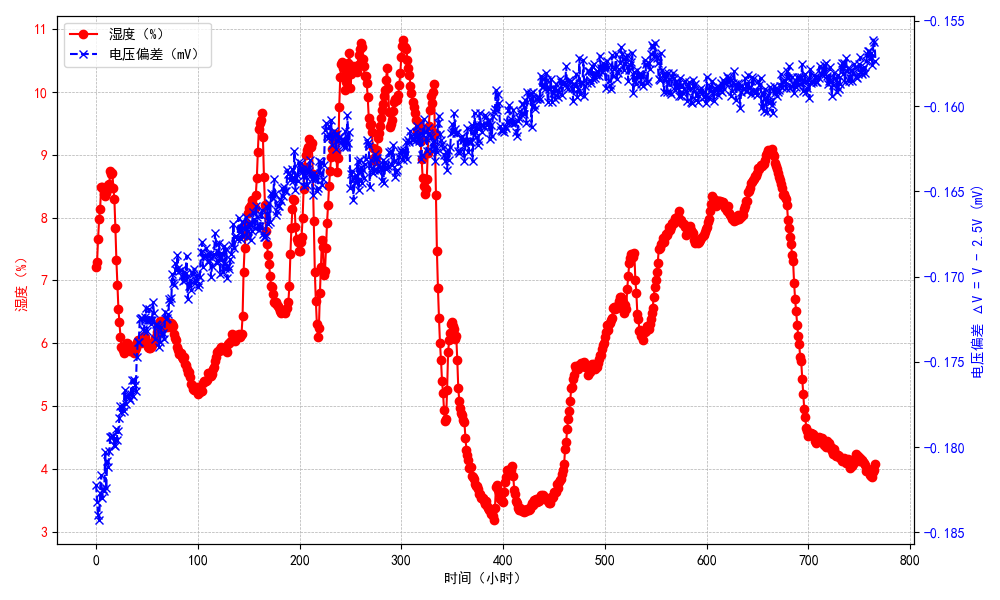

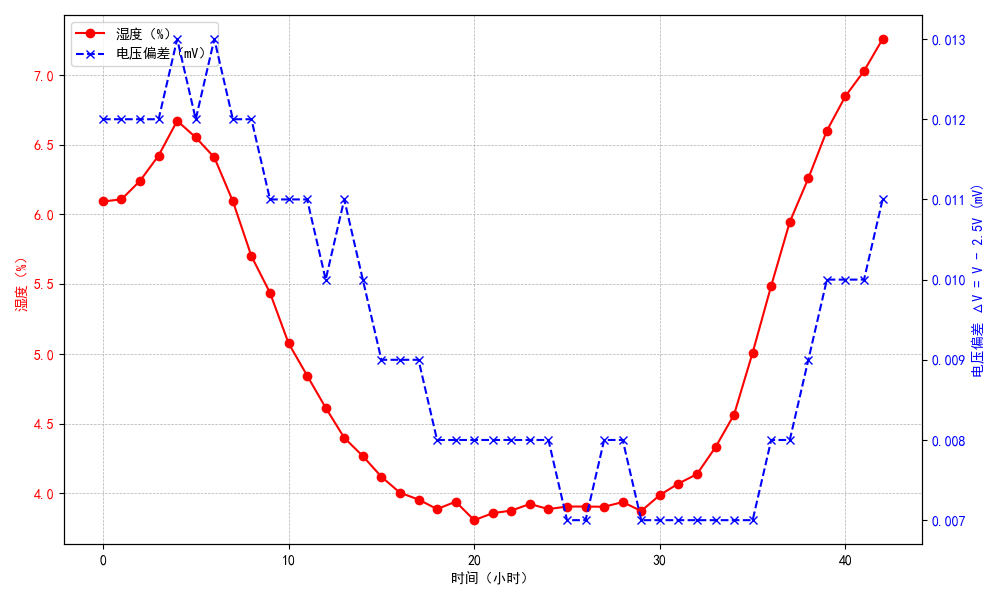

圖3.5 LHR3025電壓與濕度的關系

(2)國際大廠A電壓與濕度的關系:

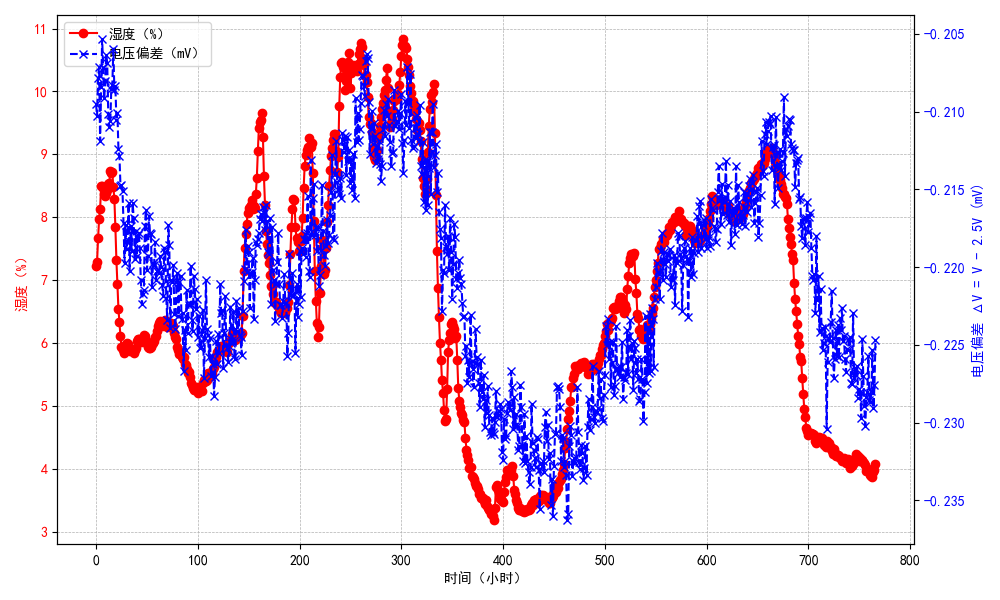

圖3.6 國際大廠A電壓與濕度的關系

(3)國際大廠T電壓與濕度的關系:

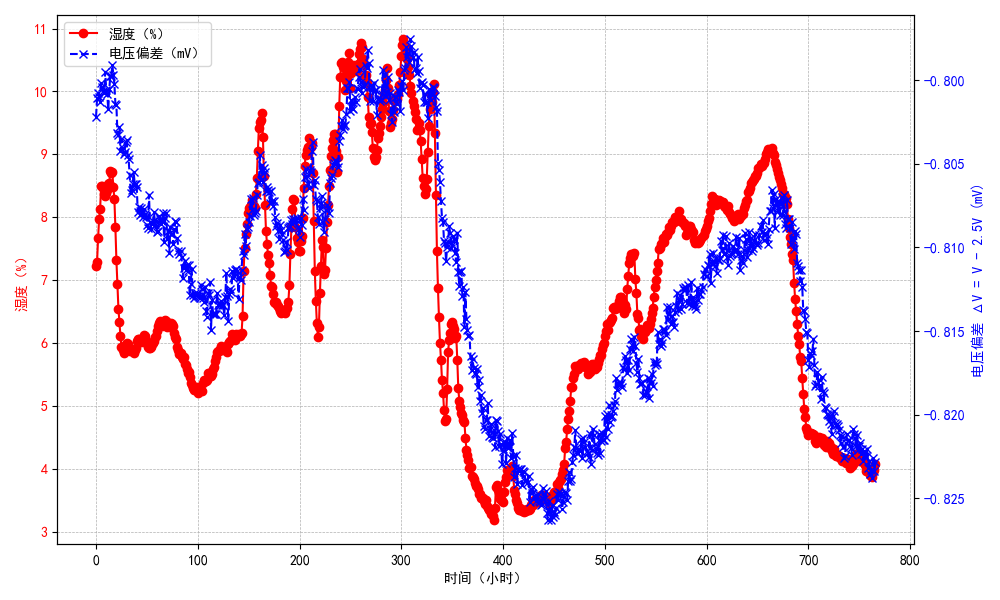

圖3.7 國際大廠T電壓與濕度的關系

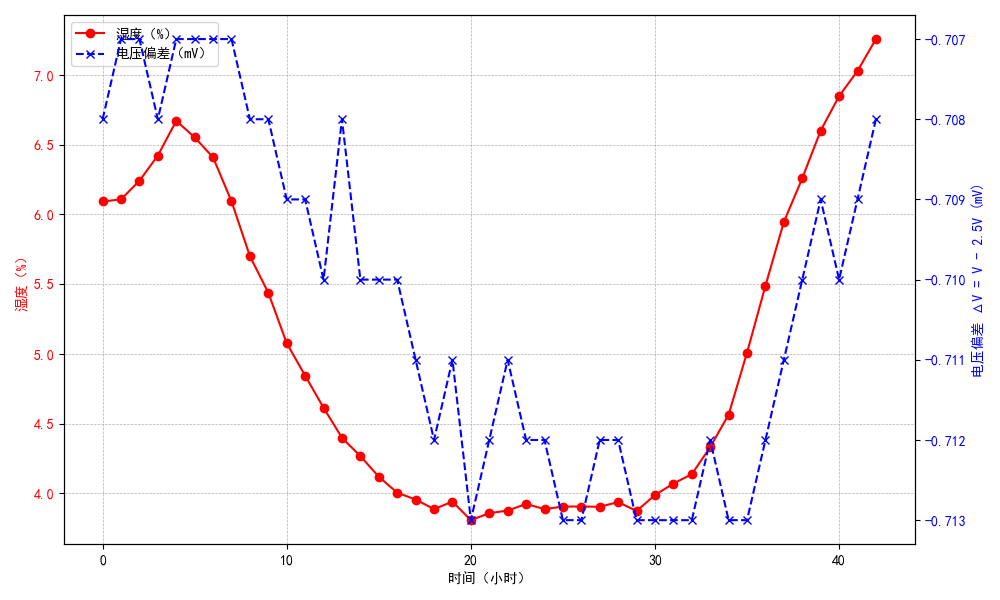

(4)LHR3025T電壓與濕度的關系:

圖3.8 LHR3025T電壓與濕度的關系

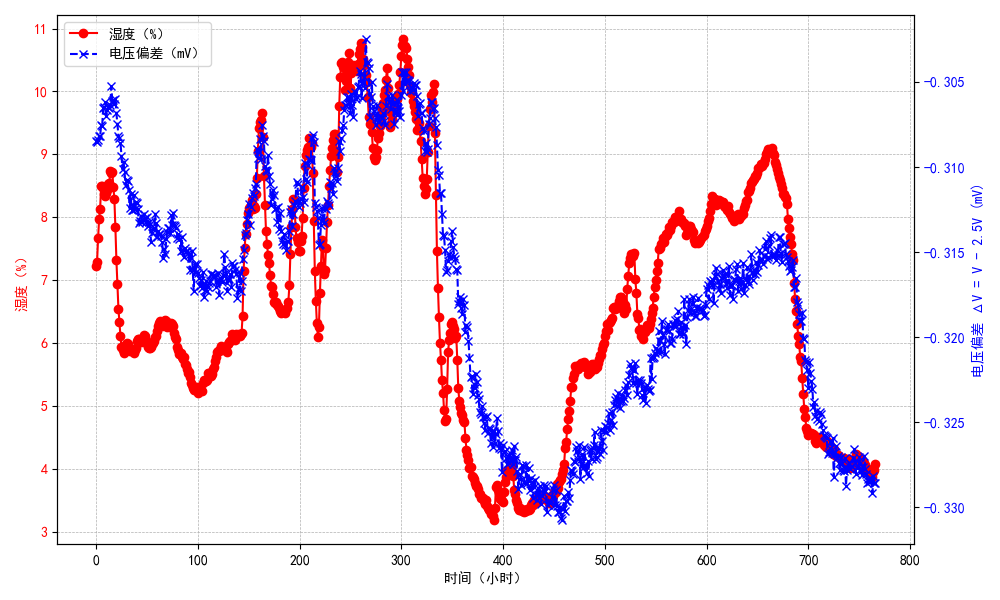

藍色線表示基準源輸出電壓的變化趨勢,紅色曲線表示環境濕度的變化趨勢。根據實驗數據,可以總結出以下幾個重要結論:

(1)從圖3.5至圖3.7的實驗結果中明顯看出,基準源輸出的波動主要是由濕度變化引起的。在圖3.3中的對比結果也證實了這一點,濕度變化是導致輸出波動的主要因素。

(2)如圖3.7所示,在測試結果中觀察到較為顯著的抖動現象。其主要原因是國際大廠T的輸出噪聲較大。相同采樣率下,噪聲水平較高直接導致測試數據的波動幅度增大,從而產生了明顯的抖動。

(3)采用陶瓷封裝的LHR3025T(新焊接)展示了極高的穩定性。在新焊接的板卡上,經過800小時的長期老化處理,漂移量僅為10ppm,表現非常出色。關鍵的是,LHR3025T的密封陶瓷封裝有效隔離了環境濕度的影響,避免了濕度引起的應力問題,從而進一步提高了輸出的長期穩定性。

(4)基準源輸出電壓與環境濕度之間呈現出顯著的正相關關系。當環境濕度增加時,基準源的輸出電壓也隨之增加;相反,當濕度降低時,輸出電壓也會相應下降。

(5)在實驗過程中,濕度每變化約1%RH,基準源的輸出電壓變化大約為4μV,濕度范圍波動在3%RH到11%RH之間。

(6)基準源輸出電壓對濕度變化存在明顯的滯后效應。也就是說,當環境濕度發生變化后,基準源的輸出電壓需要一段延遲時間才能反映出相應的變化趨勢。

3. 濕度對基準源輸出穩定性的影響:恒溫油槽實驗的分析與對比:

在之前的實驗中,多個因素影響了測試結果的明確性。首先,空氣中的濕度變化不穩定——有時劇烈波動,有時變化緩慢,而基準源芯片對濕度的響應存在滯后性和不確定性,這導致輸出電壓與濕度之間的關系難以精確捕捉。其次,恒溫箱內的溫度分布并不完全均勻,這進一步增加了系統誤差。另外,某些器件的固有特性也干擾了實驗數據,比如國際大廠T的噪聲較大,在相同的采樣條件下,較大的噪聲掩蓋了濕度引起的微小漂移,影響了最終的可測性和分析精度。

為了解決這些問題,本實驗特別選擇了恒溫油槽作為測試環境。油槽的溫控精度達到±0.1℃,盡管油槽沒有主動控濕功能,但我們通過實時監測油槽內微小濕度變化,結合基準源芯片的輸出波動,能夠準確判斷濕度變化對基準源輸出的影響程度。

本次實驗在恒溫油槽內進行,設定溫度為35℃,以確保環境的溫濕度條件高度穩定且一致,從而有效排除外界擾動和空間溫差的干擾。油槽內同步安裝濕度傳感器,實時監測并記錄環境濕度,確保數據分析的準確性和可追溯性。

為了與前期實驗結果進行對比,并更直觀地展示濕度對基準源芯片輸出的影響,本次測試選擇了三款代表性芯片:國際大廠T、國際大廠A和LHR3025。

(1)LHR3025電壓與濕度的關系:

圖3.9 LHR3025電壓與濕度的關系

(2)國際大廠A電壓與濕度的關系:

圖3.10 國際大廠A電壓與濕度的關系

(3)國際大廠T電壓與濕度的關系:

圖3.11 國際大廠T電壓與濕度的關系

通過以上實驗,我們明顯觀察到基準源芯片的輸出電壓確實會隨著環境濕度的變化而出現顯著波動,且與濕度變化之間呈現出明顯的正相關關系。從實驗圖表中可以看出:藍色曲線代表基準源輸出電壓的變化趨勢,紅色曲線則表示環境濕度的變化趨勢。結合實驗結果,我們得出以下幾點主要結論:

(1)在油槽實驗中,我們清晰地看到LHR3025和國際大廠A的輸出電壓隨著環境濕度的變化呈現出明顯的響應波動,而國際大廠T的輸出曲線則不明顯。這一差異主要是由于國際大廠T本身較高的輸出噪聲,使濕度引起的微小漂移被噪聲掩蓋。相比之下,LHR3025和國際大廠A的輸出噪聲較低,因此能夠更清晰地反映濕度變化的影響。

(2)基準源的輸出電壓與濕度變化之間存在顯著的正相關關系,即濕度增加時,基準源的輸出電壓也隨之升高。

(3)每變化1%RH,基準源的輸出電壓大約變化2μV。

(4)基準源的輸出對濕度變化有明顯的滯后效應,濕度變化后,基準源的輸出需要一定的時間來反映這一變化,且這一延遲時間會有所不同。

值得注意的是,在空氣環境中,濕度變化1%RH時,基準源的輸出電壓變化約為4μV,而在油槽中測試時,這一變化幅度大約為2μV/%RH。造成這一差異的主要原因在于油槽內濕度分布均勻,且變化過程非常緩慢,避免了由于不同材料吸濕率差異而引發的局部膨脹不一致問題。換句話說,油槽環境下芯片與板卡的濕度影響過程更加平穩和同步,從而使我們能更純粹地觀察濕度對基準源輸出的直接影響。

四、濕度控制與補償策略:封裝優化與校準算法的探索

1. 封裝優化與濕度控制:陶瓷封裝在高穩定性系統中的應用

控制環境濕度通常是一項具有挑戰性的任務,相比于在濕度控制上投入大量資源,采用更為簡便且高效的替代方案或許更為明智。

一種直接有效的方法是選用陶瓷、金屬等密封封裝的基準芯片或模塊。例如,領慧立芯的LHR3025T采用的封裝能夠將芯片與外部濕氣隔離,從而有效避免濕度對芯片內部的直接影響。根據實測數據,密封封裝基準源的濕度靈敏度可低至0.1ppm/%RH,遠低于塑料封裝通常在數ppm/%RH甚至數十個ppm/%RH的水平。此外,密封封裝的結構通常具有較低的熱應力,有助于改善溫度循環滯后和長期老化漂移。LHR3025T采用常見的SOP8封裝形式,非常適合用于等位替換,特別是在對性能有較高要求的應用中表現尤為突出。

2. 濕度可校準嗎?基準源補償算法的現實困境與探索路徑:

從軟件角度來看,長期漂移的監測和補償是提高系統穩定性的關鍵措施。我們可以考慮在電路中加入輔助參考或傳感器,通過算法對主參考進行校準。具體而言,可以在參考芯片附近集成一個微型濕度傳感器,實時監測環境濕度,并根據濕度與漂移的實驗標定關系對基準值進行補償。

然而,實驗中已經指出,濕度對基準源芯片、PCB板材以及板上無源器件的影響不僅具有滯后性,還有一定的不確定性,并且在不同環境條件下,濕度的影響表現出差異性。因此,單純依靠算法來精準校準濕度引起的漂移在實際應用中是有難度的。

盡管如此,由于我們已經同步記錄了環境濕度的實時變化數據,這為進行濕度相關性的初步校準分析提供了基礎。通過這種分析,我們可以評估濕度補償在特定應用場景中的可行性。

例如,圖3.5中展示的LHR3025實驗數據,顯示了基準源輸出電壓隨著環境濕度變化而波動。為進一步驗證濕度對輸出穩定性的影響,我們在測試過程中同步記錄了基準源輸出電壓和環境濕度數據,并使用濕度傳感器實時采集濕度數據。通過將先前實驗中得到的平均響應系數4μV/%RH作為參考,我們對輸出電壓的變化進行了校驗,具體結果如下所示。

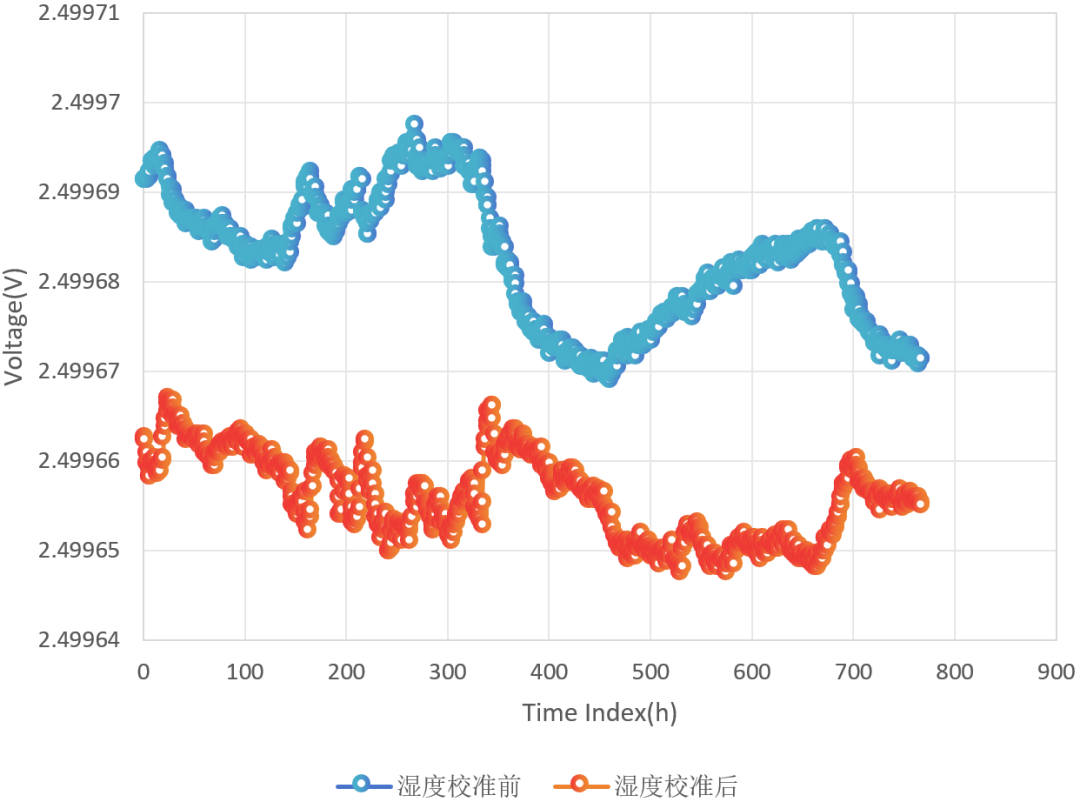

(1) LHR3025濕度校準前后數據對比:

圖4.1 LHR3025濕度校準前后數據對比

如圖4.1所示,通過對LHR3025基準源芯片濕度校準前后輸出電壓的對比分析,可以明顯看到,校準后輸出電壓對濕度變化的波動幅度有所減小,表明校準起到了一定的抑制作用。然而,改善仍然有限——波動幅度整體減少約三分之一。例如,校準前電壓的抖動約為30μV,而校準后降至約20μV,表明濕度校準雖有效,但未能完全消除濕度對基準輸出的影響。

五、結論

本文主要探討了濕度作為關鍵環境因素對基準源芯片長期穩定性的影響,并系統分析了其對高精度模擬和測量系統輸出性能的多方面作用。通過從物理機理出發,結合材料特性、封裝設計和電路布局,深入討論了濕度引起的機械應力、漏電耦合效應和無源器件老化等路徑對基準源芯片輸出的影響。

實驗部分使用了多款主流基準源芯片,在穩定的恒溫環境中驗證了濕度變化對輸出電壓的顯著影響,并對不同封裝方案的濕度響應特性進行了定量比較。結果表明,濕度不僅是長期漂移的一個重要因素,還通過復雜的機制與滯后效應對系統穩定性產生影響。這使得單純通過結構優化或軟件補償難以完全消除濕度帶來的干擾。

實驗過程中還發現,領慧立芯的基準源和國際大廠基準源從性能上不分伯仲。國際大廠T的基準源芯片由于自身較高的輸出噪聲,在相同采樣條件下,其輸出表現出較為顯著的波動,相較于LHR3025和國際大廠A的芯片穩定性較差。這一現象突顯了噪聲對基準源性能評估的重要性,尤其在長期漂移和微小變化分析中,其影響不容忽視。

陶瓷封裝的LHR3025T在濕度適應性上表現出明顯優勢,顯著優于塑封芯片,這為抗濕設計提供了有效的解決方案。雖然基于濕度傳感器的數據進行初步校準有一定的改善效果,但其補償幅度有限,未來仍需借助更為復雜的建模和數據驅動方法來進一步提升補償精度。

因此,要實現μV級穩定性的高精度系統,僅依賴芯片手冊中的數據并不足夠。必須結合濕度影響的機理,從材料選擇、封裝設計、電路布局到環境補償等方面進行全面優化,才能確保系統的長期穩定和可靠輸出。這一過程為精密模擬設計提供了從“器件精度”到“系統穩態”的重要認知轉變。

-

封裝

+關注

關注

128文章

8363瀏覽量

144465 -

adc

+關注

關注

99文章

6611瀏覽量

547781 -

基準源

+關注

關注

0文章

39瀏覽量

11208 -

濕度傳感器

+關注

關注

7文章

311瀏覽量

58927

原文標題:別怪ADC精度差,基準源早就被濕度“偷襲”了

文章出處:【微信號:立芯科技,微信公眾號:領慧立芯】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

如何對基于MOSFET的VI電流源進行穩定性仿真?

用10v基準源REF102和差動放大器INA133設置輸出一個5V基準源,這個5v基準源穩定性怎么樣?

藥品穩定性試驗箱的作用

如何提高lwip的穩定性?

LT1021DCN8-10精密基準電壓源長期穩定性

電感的穩定性

ADC基準電壓源設計與實現

濕度對基準源芯片穩定性的影響探究

濕度對基準源芯片穩定性的影響探究

評論