清晨,手機鬧鐘因運動傳感器感知到你的翻身而自動暫停;開車時,毫米波雷達與攝像頭傳感器協同判斷路況;醫院里,可穿戴心電傳感器24小時監測健康數據……這些看似平凡的場景背后,是一場由傳感器驅動的“感官革命”。作為物理世界與數字世界的橋梁,傳感器早已突破“測量工具”的單一標簽,進化成支撐智能時代的“超級感官”。

一、傳感器的“基因圖譜”:分類背后的技術密碼

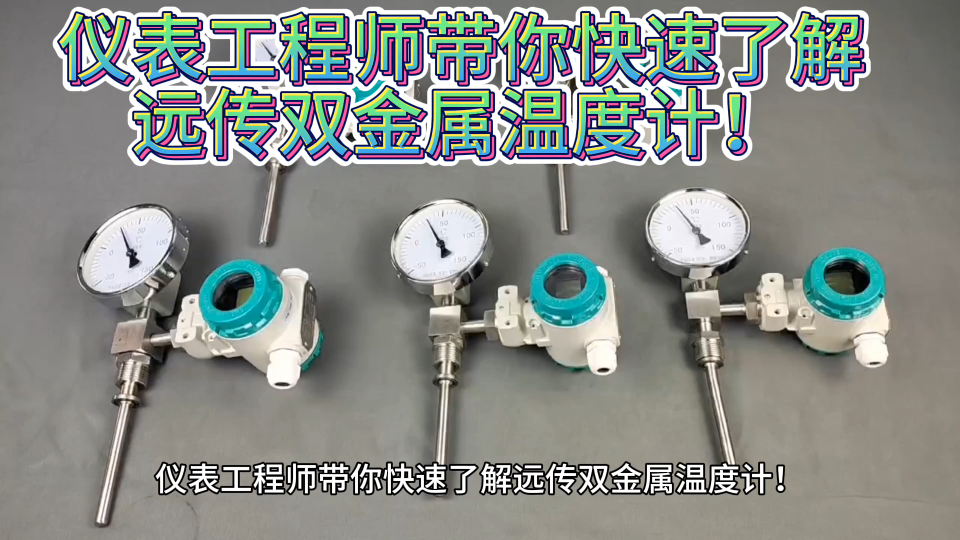

傳感器家族的龐大程度遠超想象。從檢測原理看,它可分為物理型(如壓力、溫度傳感器)、化學型(氣體、PH值傳感器)和生物型(DNA、酶傳感器);按輸出信號,又分為模擬量與數字量傳感器;而應用場景則覆蓋工業自動化、醫療健康、消費電子等十余個領域。

1. 工業“神經元”:精準與耐力的較量

在汽車制造產線上,激光位移傳感器以微米級精度檢測零部件尺寸;核電站中,輻射劑量傳感器在強輻射環境下連續工作十年以上。這類傳感器追求的是“零誤差”與“超長待機”,堪稱工業體系的“神經末梢”。

2. 醫療“守護者”:從宏觀到微觀的穿透力

膠囊內窺鏡搭載的微型攝像頭傳感器,可在人體消化道中“航行”12小時,捕捉0.1毫米級的病變;血糖無創檢測儀通過光學傳感器穿透皮膚組織,實現非侵入式監測。醫療傳感器的進化,正在重新定義“健康管理”的邊界。

3. 消費“黑科技”:把科幻裝進口袋

折疊屏手機中的柔性壓力傳感器,可識別0.1牛頓的按壓力度;VR眼鏡搭載的IMU(慣性測量單元)傳感器,讓虛擬世界與頭部動作實時同步。消費級傳感器將“科幻場景”轉化為日常體驗,推動人機交互從二維邁向三維。

二、分類革命:從“單一感知”到“群體智能”

傳統傳感器如同“獨眼巨人”,只能完成單一任務;而新一代多模態傳感器則像“智慧蜂群”,通過融合視覺、聽覺、觸覺數據,實現復雜環境下的自主決策。例如,自動駕駛汽車中的激光雷達+攝像頭+毫米波雷達組合,可實時構建3D環境模型,其感知能力已接近人類駕駛員。

更值得關注的是,傳感器正從“被動響應”向“主動認知”進化。類腦傳感器通過模擬神經元突觸結構,可實現“邊感知邊學習”;量子傳感器則利用原子自旋特性,將磁場測量精度提升至萬億分之一特斯拉——這相當于能感知地球磁場億分之一的波動。

三、未來戰場:傳感器分類的“新物種競賽”

在元宇宙、腦機接口、雙碳目標等前沿領域,傳感器分類正經歷顛覆性重構:

元宇宙入口:眼動追蹤傳感器、觸覺反饋手套、空間音頻傳感器構成“虛實共生”的感官系統;

腦機接口:腦電(EEG)傳感器與近紅外光譜(NIRS)傳感器結合,實現“意念打字”與情緒識別;

雙碳監測:微型甲烷傳感器、土壤濕度傳感器網絡助力碳足跡精準核算。

結語:感知即權力,分類即未來

從蒸汽機時代到AI時代,每一次工業革命都伴隨著感知能力的躍遷。當傳感器分類從“工具型”轉向“戰略型”,掌握傳感器技術話語權的國家,將掌握未來產業競爭的主動權。在這場靜默的“感官革命”中,中國正通過MEMS傳感器國產化、柔性電子傳感器突破等路徑,加速從“跟跑者”向“領跑者”轉身。下一次科技浪潮中,你的感官將由誰定義?答案或許就藏在下一顆傳感器的芯片里。

審核編輯 黃宇

-

傳感器

+關注

關注

2564文章

52773瀏覽量

765193 -

AI

+關注

關注

88文章

34733瀏覽量

276774

發布評論請先 登錄

數字溫度傳感器:從手機電池到火星車,解碼“溫度感知”的智能革命

溫度計使用注意事項 溫度計與濕度計的區別

什么是熱電偶溫度計?

探針式電子溫度計由什么組成

探針式電子溫度計用來測量什么的溫度

探針式溫度計使用的正確流程是

電阻式溫度計是利用什么原理

從溫度計到AI感知中樞:解碼傳感器分類的“感官革命”

從溫度計到AI感知中樞:解碼傳感器分類的“感官革命”

評論