三元材料是指由三種化學成分(元素),組分(單質及化合物)或部分(零件)組成的材料整體。在鋰電池的正極材料中其一般均指的是化學組成為LiNixXyCozO2的材料。其中X為Mn(錳)時就是NCM(俗稱鎳鈷錳酸鋰),而X為Al(鋁)時指的就是NCA(俗稱鎳鈷鋁酸鋰)。

一、行業總述

1、三元材料行業定義

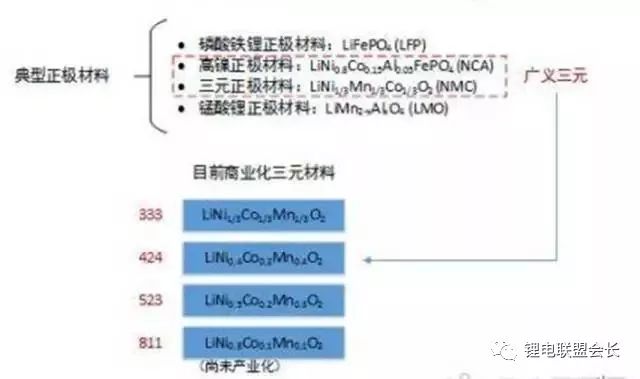

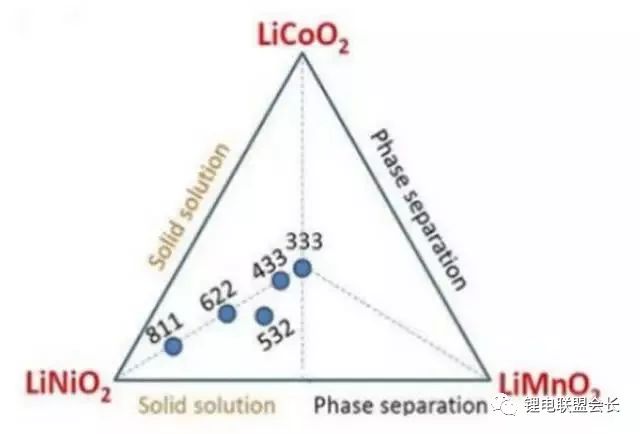

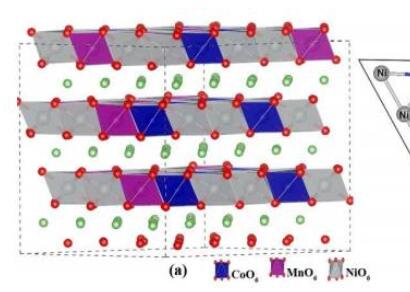

三元材料是指由三種化學成分(元素),組分(單質及化合物)或部分(零件)組成的材料整體。在鋰電池的正極材料中其一般均指的是化學組成為LiNixXyCozO2的材料。其中X為Mn(錳)時就是NCM(俗稱鎳鈷錳酸鋰),而X為Al(鋁)時指的就是NCA(俗稱鎳鈷鋁酸鋰)。而所謂111、532、622和811等型號則均指的是NCM材料中x、y、z三個數字的比例,比如622中的x:y:z就等于6:2:2,其化學組成就是LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2。材料的微觀結構來看,NCA和NCM非常類似,但是由于其中真正走向產業化規模制造的目前只有松下為首在使用的LiNi0.8 Al0.05Co0.15O2,因而最后NCA就演變成了對它的特指。

圖:典型的鋰電池正極材料

NCM 和 NCA 本質上都是為了解決鈷酸鋰(LiCoO2)或鎳酸鋰(LiNiO2)層狀結構的穩定性問題, 錳元素和鋁元素在其中均起到支撐結構的作用,其中錳的摻入可以引導鋰和鎳層間混合,因此改善材料的高溫性能;鋁的摻入則在一定程度上可以改善材料的晶格結構,減少塌陷,進而改善其循環穩定性。兩條技術路線本身并沒有什么高下之分,甚至NCM由于Mn的穩定性更好還可能有著安全性上的優勢,未來誰是三元材料的發展趨勢關鍵還是得看產業化應用后誰的Ni含量更高。

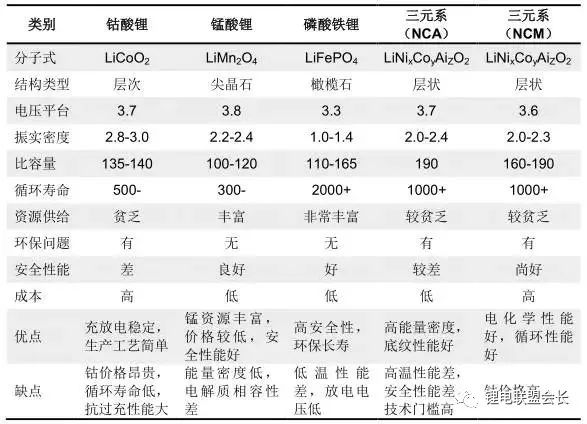

正極三元材料與鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰性能比較:

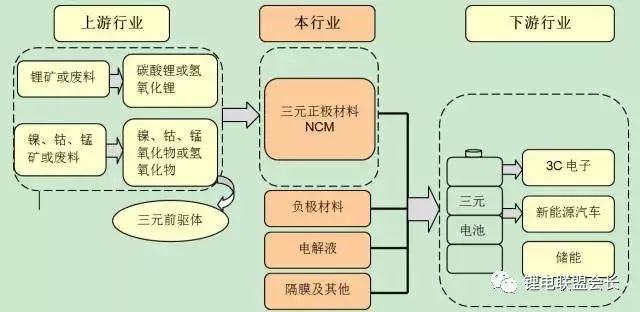

2、三元材料產業鏈圖

以三元電池NCM為例,產業鏈上游包括三元前驅體和相應的礦產資源(鋰礦、鈷礦、錳礦和鎳礦),中游包括三元正極材料、電解液、負極材料、隔膜及其他,下游主要應用在3C電子、新能源汽車、儲能蓄電池【1】。

【1】儲能蓄電池:指使用于太陽能發電設備和風力發電設備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。

圖:三元材料(NCM)產業鏈圖

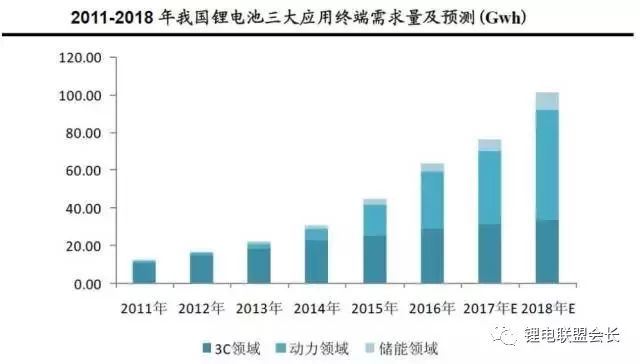

從我國鋰電池應用領域看,動力、儲能以及3C等產業快速發展已成為驅動鋰離子電池產業發展的主要驅動力,且動力和儲能領域對鋰電池的需求增速在不斷加快。

1)3C領域仍是鋰離子電池的最主要下游消費終端,但增速開始逐漸趨緩, 3C領域三元電池的使用量較少,主要是鈷酸鋰電池;

2)新能源汽車市場快速發展,動力型鋰電池成為正極材料市場主要支撐,增量明顯。三元電池作為未來動力電池的主流發展方向將直接受益于新能源汽車市場的高速增長,也是未來三元材料需求的主要增長點;

3)儲能蓄勢待發,成長空間即將打開。預計2015-2018年儲能領域鋰電池正極材料的市場需求量年復合增速將超過40%。

3、三元材料行業發展現狀

3.1 三元材料市場概述

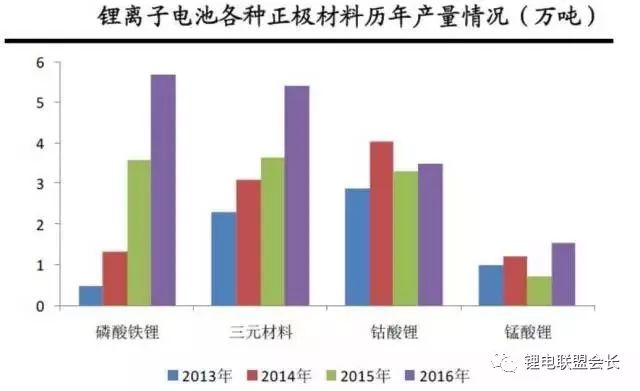

受下游新能源汽車產量的快速增長、3C電子產品出貨量的穩定增長帶動,我國正極材料的產量及產值呈現出了快速增長勢頭。2016年,我國鋰電池正極材料產量為16.16萬噸,同比增長43.14%;2010年至2016年,年復合增長率高達36.48%。而行業產值則從2010年的57億元增長到2016年的208億元,年復合增長率高達24.08%。

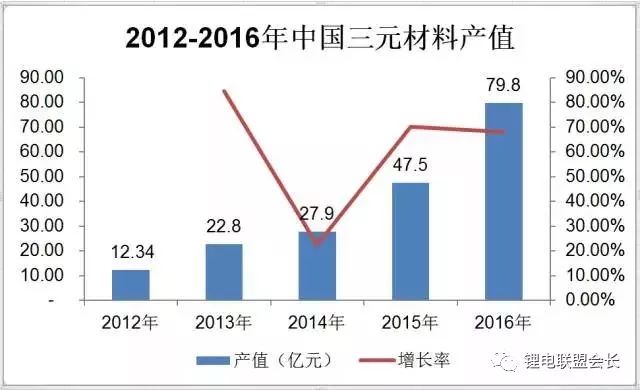

受動力鋰電池快速發展的支撐,三元材料呈現快速發展勢頭,且受下游動力市場的需求影響,新型高電壓正極材料以及高鎳三元材料開始受到廠家的重視,研發力度加大,并逐步開始推向市場。統計數據顯示,2016年中國鋰電三元材料產量5.43萬噸,同比增長48.8%;產值79.8億元,同比增長超過60%,在四種正極材料中其產值占比最高。

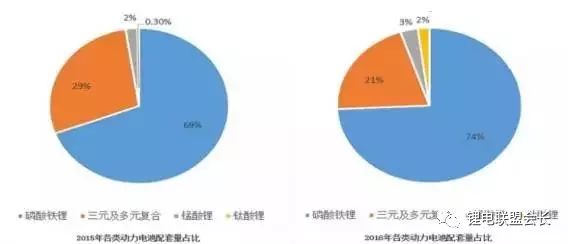

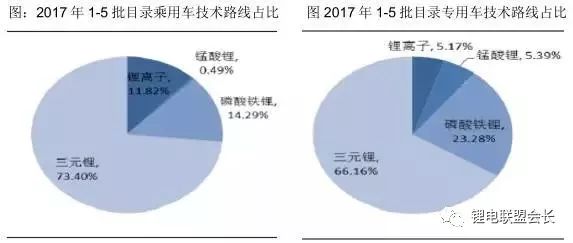

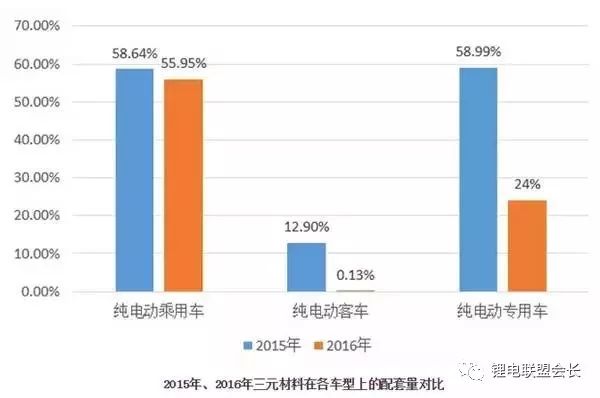

受2016年初政府暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣目錄的政策影響,2016年三元材料電池配套量占比較2015年下降8%,主要系三元材料電池在純電動專用車上應用的減少,數據顯示,2016年三元材料電池在專用車上的占比從58.99%跌至24%,磷酸鐵鋰電池的占比卻從36.25%增加至71.12%。隨著三元電池在客車的解禁,三元電池的突出優勢更加明顯,尤其是在乘用車和專用車領域,2017年1-5批新能源汽車推廣目錄中,乘用車和專用車三元占比均超過70%。

圖:2015年和2016年動力電池配套占比比較

3.2 三元材料技術路線

目前三元正極材料主要包括兩種技術路線,即以鎳鈷錳酸鋰為正極的NCM路線和以鎳鈷鋁酸鋰為正極的NCA路線。NCM 和 NCA 本質上都是為了解決鈷酸鋰(LiCoO2)或鎳酸鋰(LiNiO2)層狀結構的穩定性問題, 錳元素和鋁元素在其中均起到支撐結構的作用,對容量的提升相對有限。其中錳的摻入可以引導鋰和鎳層間混合,因此改善材料的耐高溫性能;鋁的摻入則在一定程度上可以改善材料的晶格結構,減少塌陷,進而改善其循環穩定性。

(1)鎳鈷錳酸鋰(NCM)

NCM根據組分可以分為兩個基本系列:低鈷的對稱型三元材料和高鎳的三元材料兩種類型。前者的Ni/Mn兩種金屬元素的摩爾比固定為1,以維持三元過渡金屬氧化物的價態平衡,代表性的產品是333和442三元材料。這類材料由于Ni含量較低Mn含量較高晶體結構比較完整,因此具有向高壓發展的潛力;高鎳的三元材料由于采用氫氧化物共沉淀工藝使得Ni,Co和Mn三元素在前驅體里面實現了原子尺度的均勻分布,高鎳三元目前有代表性的組分有622、701515和811這幾種。811的物性和NCA非常相似,在全電池中的實際克容量發揮可以超過190mAh/g相當可觀。

雖然提高鎳含量可以提升容量,但負面作用也同樣非常明顯。隨著鎳含量的升高,Ni在Li層的混排效應也更加明顯,將直接惡化其循環性和倍率性能【2】。而且提高鎳含量使得晶體機構穩定性變差,表面殘堿含量也隨之升高,這些因素都會導致安全性問題比較突出,尤其是在高溫測試條件下電芯產氣非常嚴重。

【2】倍率性能:指不同充放電電流下的電池放電性能。

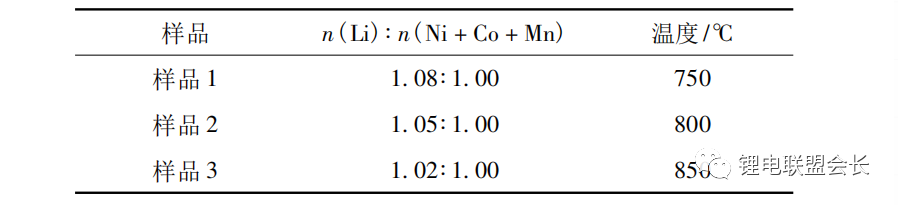

高鎳的產業化技術難點,在于前驅體的生產和產物的燒結,以及表面處理工藝這些方面,其中三元材料技術含量60%體現在前驅體的制備工藝。前驅體制備必須嚴格控制氣氛以及絡合劑濃度,否則鎳含量將偏離化學計量比,導致前驅體碳含量偏高,而前驅體的品質(形貌、粒徑、粒徑分布、比表面積、雜質含量、振實密度等)直接決定了最后燒結產物的理化指標;燒結工藝主要體現在摻雜物的選擇、燒結程序溫度和氣氛的控制。

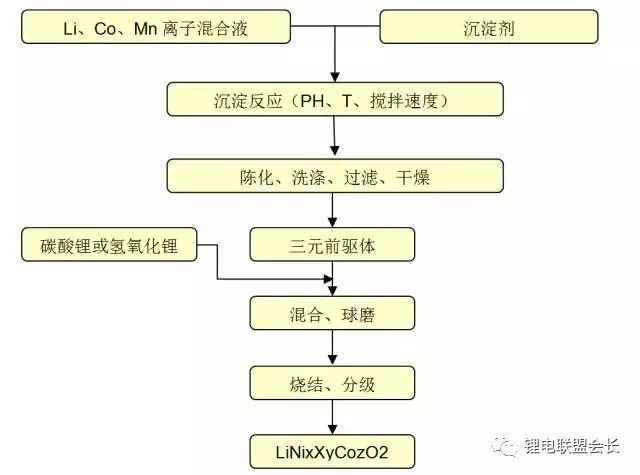

NCM生產工藝流程:

(2)鎳鈷鋁酸鋰(NCA)

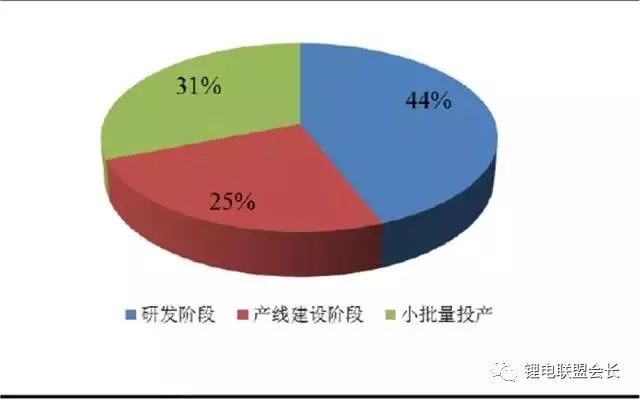

三元NCA 材料,國外起步較早,國內的起步較晚。根據GGII 的統計,截至2016年末,國內從事NCA 生產的企業數量超過了15家,大多數處于建設發展初期,少量企業處于小批量生產送樣檢測的階段,與日韓存在明顯的差距。目前特斯拉電動汽車采用的為日本松下的NCA 電池,帶動了全球的NCA 生產的熱潮,目前國內NCA 生產量為幾百噸左右。

圖:2016年末國內NCA 材料企業的進展

NCA材料的工業化生產技術難度在于首先需要掌握前驅體的共沉淀工藝,其次是需要有比較獨特的Al摻雜技術,并且燒結程序溫度和氣氛的控制也較高。除了材料方面的因素,電池生產工藝也需要與NCA材料匹配,NCA材料由于表面的堿性物質含量很高,因而非常容易吸潮,所以要求勻漿涂布車間要非常嚴格地控制水分,防止在勻漿過程中漿料容易形成果凍狀,而導致無法涂布;此外,還需要在勻漿過程中采取一些特別的措施,比加入少量草酸來改善漿料凝結,松下公司還在NMP里面加入一種特殊的助溶劑,來改善打漿過程中的團聚。另外,與NCA對電解液的匹配性有較高要求,否則電芯脹氣將比較嚴重,高溫循環和存儲也很難過關。

4、三元材料未來發展趨勢

技術趨向高鎳化:三元材料中鎳元素含量的增加會增加材料容量,而綜合性能受到鎳鈷錳三種元素的比例影響較大,未來在對電池能量密度需求不斷提升的背景下,三元材料將向高鎳化方向發展。但是同時考慮到鎳含量增加會影響產品結構穩定性、熱穩定性和循環性能,因此高鎳化趨勢更加考驗企業對產品的把控能力。

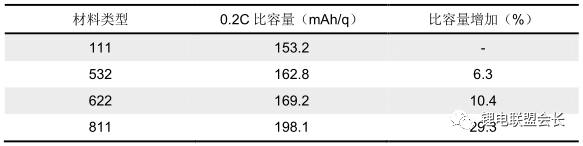

表:不同類型NCM材料的比容量

行業集中度提高,中低端競爭更加激烈:工信部在2016年推出《汽車動力電池行業規范條件》(征求意見稿),對于下游的動力電池企業提出了年產8GWh的基本要求,相對于原先的要求提高了40倍,這項政策將會極大地促進產業的集中,與動力電池相關的磷酸鐵鋰和三元材料企業,紛紛推出了擴產計劃,加劇了行業洗牌。同時伴隨著規模化效應,動力電池企業的電池成本下降,必將對上游的正極材料企業成本造成沖擊,要求正極材料企業能夠滿足動力電池企業對更高性能材料的要求。預計未來可能有價格戰,中低端正極材料產能過剩,技術水平較高的龍頭公司能滿足動力電池企業對更高性能材料的需求,市場集中度進一步提升,表現出強者恒強。

二 需求側分析

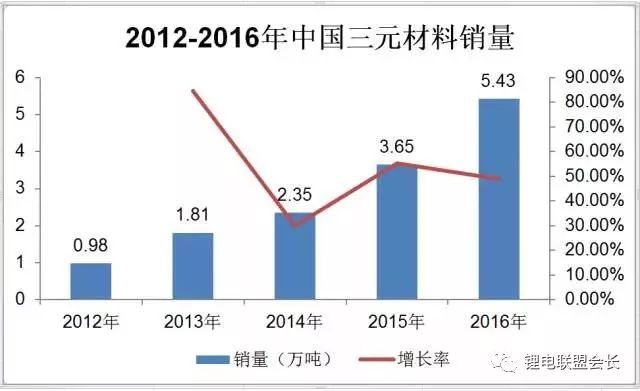

1、過去5年市場量數據分析

受益于國內電動車用動力電池、3C電池的鈷替代、電動工具、電動自行車等快速增長的影響,帶動中國三元材料市場需求的持續快速增長。2016年中國三元材料市場規模和銷量分別達到79.8億元、5.43萬噸,同比2015年分別增長68%、49%。

三元電池市場產量的增長主要受新能源乘用車、鋰電自行車、中低端數碼鋰電池等市場帶動,而市場產值的增長高于產量的增長主要系以下原因:

a)2016年新能源汽車動力電池保持高速增長,乘用車對三元材料需求量增速加快;b)鎳、鈷金屬價格全年呈現上漲趨勢,其中鎳金屬年底價格同比年初上漲超過2萬元/噸,鈷金屬上漲超過6萬/噸,因此拉動三元前驅體及成品材料價格上漲;c)高鎳材料如622、811、NCA產能逐步釋放并形成銷量,其價格同比常規型號532高1.5萬元/噸以上,因此帶動總產值上漲;d)2016年下半年鈷酸鋰價格大幅度上漲,部分數碼電池企業為節省成本,加大在中低端數碼領域采用三元材料替代鈷酸鋰。

2、未來5年預測市場量數據分析

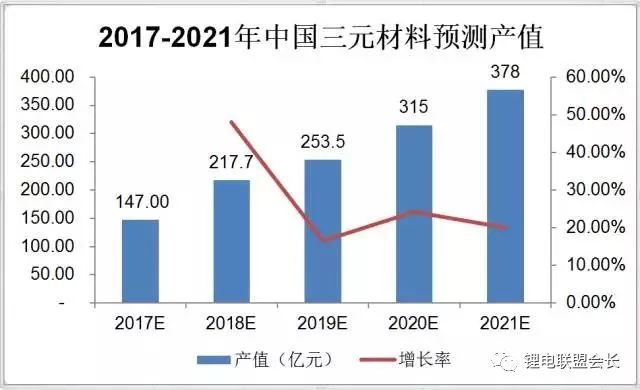

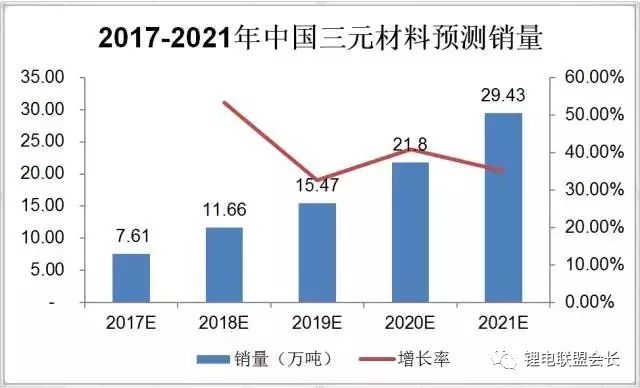

2016年我國新能源汽車處于政策調整期,受清查騙補、三元電池暫緩用于商用車、電池目錄、補貼政策調整、純電動物流車推薦目錄暫緩發布等政策影響,新能源汽車增速36.41%,低于年初預期。但從全球來看,中國新能源汽車市場仍是全球增長最快的市場。根據工業和信息化部的最新要求,自2017年1月1日起,三元電池在客車上的應用解禁,三元材料有望保持高速增長。

2021年國內三元材料市場規模預計達到378億元,年復合增長率36.49%,主要來自動力電池需求的增長。政策推動三元材料成為必經之路,根據《促進汽車動力電池產業發展行動方案》,到2025年,新體系動力電池技術取得突破性進展,單體比能量達500瓦時/公斤。目前來看,三元是最有可能達到相關要求的技術路線。根據產業信息網預測,2019年三元材料將與磷酸鐵鋰各占半壁江山,2020年三元材料市場占比將超過55%。

3、市場需求整體情況

在純電動乘用車方面,三元材料依然仍占據主導地位,2016年配套量占比達55.95%。雖然相比2015年時,占比降低了2.7%左右,但是其配套量卻翻了兩番,達到4.65GWh。

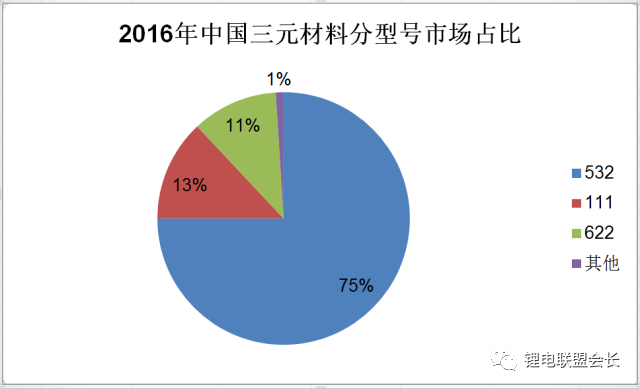

國內三元材料型號以532為主,而532三元材料,原本是三星 SDI為了規避美國3M的專利而開發的組分,卻成為了市場上最暢銷的三元材料。從電池形狀上來看,國內圓柱三元電池普遍采用NCM532,采用疊片工藝的三元動力電池采用NCM111,其中三元圓柱的產量大于方形疊片電池。

4、主要需求者與特點

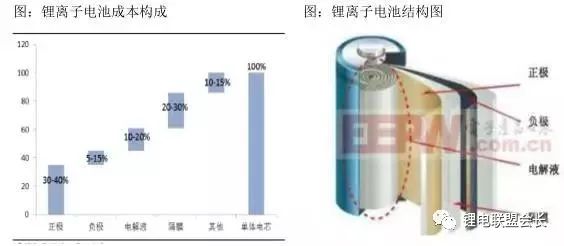

鋰離子電池電芯的核心結構包括正極材料、負極材料、電解液和隔膜等。具體來看,正極材料在電芯制造成本、質量中占比最大,直接決定著動力電池產品的安全性、能量密度等各項性能。

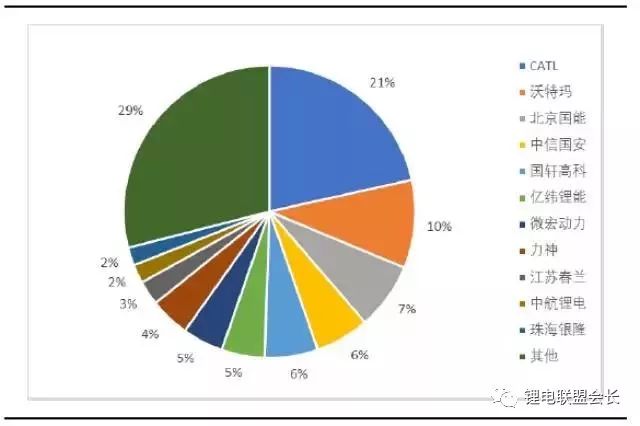

動力鋰電池行業集中度明顯提升:工信部已經陸續公布第292 至297批《道路機動車車輛生產企業及產品》目錄,目錄中共有1,743 款新能源汽車入選。其中排名前五名電池企業配套車型數量超過總數量的50%,絕大多數車型集中在CATL、沃特瑪、北京國能、中信國安以及國軒高科,其中CATL 在今年來每個批次的目錄中車型配套數量均為第一,CATL 在客車和乘用車領域配套車型數量均為第一,專用車方面則沃特瑪、北京國能和CATL車型居多。

圖:推薦目車型配套數量

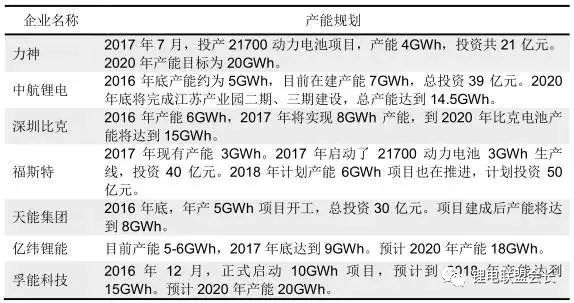

電池廠商擴產步伐堅定:根據公開資料顯示,電池廠商均有明確的產能規劃。目前4 大產能電池廠商分別是比亞迪、CATL、沃特瑪和國軒高科,4 家企業的2016 年鋰電池產能共為35.5GWh。比亞迪2020 年的產能規劃達到34GWh,CATL 計劃到2020 年產能為50GWh,電池廠產能計劃情況如下表:

表:主要電池生產廠商產能規劃

鋰電池產能過剩推動行業洗牌:根據國內2017-2018 年新能源汽車產銷量及預測,國內2017-2018 年國內磷酸鐵鋰電池的需求量為16GWh 和18GWh,三元材料鋰電池需求量為14GWh 和24GWh,而國內磷酸鐵鋰電池產能已經達到63GWh,三元電池產能也達到39GWh,從供需結構來講,目前鋰電池行業處于產能過剩的狀態。

產能過剩將加速行業的洗牌,具體表現為:

1)磷酸鐵鋰電池能量密度要求提高,落后產能淘汰,具有規模、技術優勢和資金實力的企業存活下來;

2)磷酸鐵鋰產能擴張放緩,部分企業逐步將一些磷酸鐵鋰電池產能切換為三元電池產能(具有成熟三元電池技術的生產企業將產線從磷酸鐵鋰調試成三元大概需要3 個月左右,但是對于之前沒有三元電池生產技術經驗的企業來說產能切換可能需要2-3 年,同時受電池規格和型號不同的影響,并不是所有產線都可以直接切換);

3)龍頭鋰電池企業持續投入三元電池產能的建設,同時技術路徑向高密度三元鋰電池發展,如NCM(622、811)和NCA。

主要廠商:據21世紀經濟報道聯合威爾森咨詢有限公司共同推出的《2016中國新能源汽車市場報告》中顯示,2016年國內動力電池市場出貨量達28.04Gwh,三元電池出貨量占比31%,其中寧德時代排名第一。

三 供給側分析

1、供給整體情況及主要參與者

目前全球較大的三元材料廠商還主要集中在中日韓三國,合計占約 50%的市場份額。日本以其獨特的專業技術積累把控市場,而韓國企業近些年迅速崛起,無論在技術還是產品品質方面都極具競爭力。中國企業進入時間不長,由特斯拉帶動的金瑞科技是國內第一家 NCA 材料供應商,而后其他企業紛紛涉足三元。

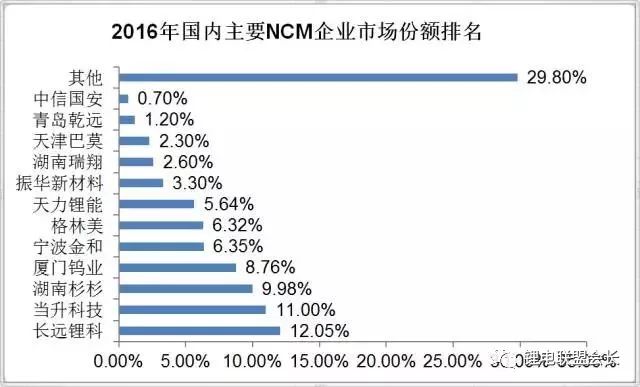

目前國內三元材料的供應較為集中,根據EVTank在研究報告中三元正極材料企業市場份額的排名,長遠鋰科、當升科技、湖南杉杉、廈門鎢業、寧波金和這前五家企業2016年市占率合計達到了 50%左右,前十大廠商 2016 年的市占率在 68%左右。隨著三元電池產業鏈的穩定與成熟,下游電芯及整車企業對材料供應的穩定性、質量的保證以及品牌越發看重,兼具技術與資金優勢的大企業相對于跟風的小企業將擁有顯著優勢,未來大企業整體的市場份額有望保持甚至擴大。

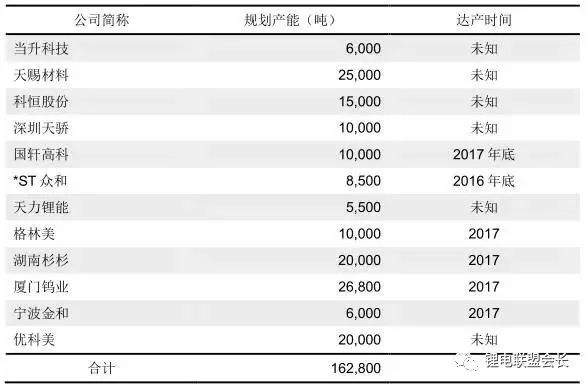

根據目前國內主流產商發布的產能建設及規劃消息,僅主流產商三元材料產能建設規模已超30萬噸,這還不算中低端小型企業的未統計產能,假設2017年僅僅百分之50達產這個數字也達到了15萬噸的產能,遠超出三元材料預測需求量,產能過剩已經開始顯現。

表:國內部分三元材料廠商產能規劃

主要參與者:

(1)湖南杉杉(股票代碼:600884.SH)

湖南杉杉成立于1992年,是國內首批進入鋰離子電池材料市場的企業,目前為中國最大、世界綜合產能前三的鋰離子電池材料綜合供應商,是日本IIT總研年報中連續四年唯一上榜的中國鋰電材料制作商,已與三星、LG、索尼等國際知名企業建立戰略合作關系。公司經營產品囊括鋰電池正、負極材料、電解液及正極材料前驅體。2016年度公司正極材料實現銷售收入250,341萬元。

(2)廈門鎢業(股票代碼:600549.SH)

廈門鎢業成立于1997年,經營業務涉及鎢、鉬、稀土、能源新材料和房地產等產業。鎢產業經過三十年的發展已形成從鎢礦山、冶煉、深加工到鎢二次資源回收的完整鎢產業鏈,其中燈用鎢絲占世界市場的50%以上份額。稀土產業形成了從稀土礦山開發、冶煉分離、稀土功能材料(稀土永磁材料、儲能材料、發光材料等)和科研應用等較為完整的產業體系。能源新材料領域建設了鋰電正極材料和鎳氫電池負極材料(貯氫合金)兩大產品線,其中鋰電正極材料包括了鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等產品。2016年度公司電池材料實現銷售收入205,051萬元。

(3)天力鋰能(股票代碼:833757.OC)

新鄉天力鋰能股份有限公司成立于2009年,注冊資金2100萬,是目前國內最大的集研發、生產、銷售為一體專業生產二次動力電池材料的生產廠家。公司主營產品為新型鋰離子電池正極材料鎳鈷錳酸鋰產品系列,具有年產5,000噸的規模實力;鎳氫電池負極材料儲氫合金粉產品系列,具有年產1,000噸的規模實力;一次性鋅錳電池負極材料鋅粉產品系列,具有年產3,000噸的規模實力。2016年度公司三元材料實現銷售收入31,072萬元。

(4)當升科技(股票代碼:300073.SZ)

公司是一家新能源材料研發和生產的北京市高新技術企業,主要從事鈷酸鋰、多元材料及錳酸鋰等小型鋰電、動力鋰電正極材料的研發、生產和銷售。公司是國內率先出口鋰電正極材料的供應商,國際前6大鋰電巨頭中擁有5家客戶,包括三星SDI、LG化學、三洋能源、深圳比克和比亞迪等。2016年度公司鋰電池正極材料實現銷售收入115,658萬元。

2、供給側上游各環節及主要參與者

三元材料的產業鏈上游主要包括三元前驅體和相應的礦產資源(鋰、鈷、鎳、錳礦以及廢料回收)。隨著新能源汽車行業的高速發展,帶動了鈷、鋰量價齊增,目前市場處于供不應求的狀況。

(1)鋰礦及碳酸鋰

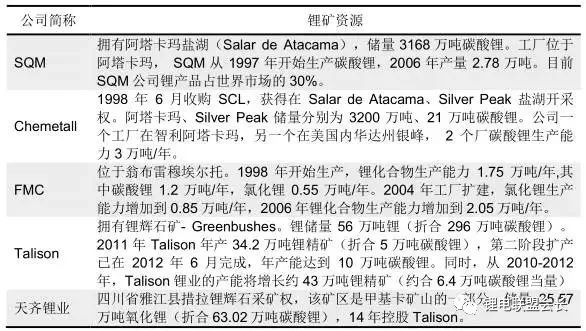

鋰礦資源基本處于壟斷格局,2014 年前五家公司控制了全球82%的鋰資源供應,其中天齊鋰業和洛克伍德聯合控制泰利森(天齊鋰業股權占比51%,洛克伍德股權占比49%)后,相當于控制了全球鋰資源的50%左右供給。

表:全球主要鋰礦供應商

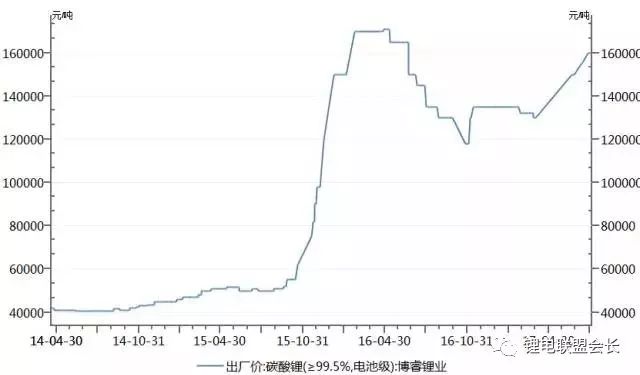

碳酸鋰是生產三元材料的主要原材料,碳酸鋰的材料成本占整個三元材料成本比重的50%以上,碳酸鋰的價格直接決定了三元材料的成本高低,全球碳酸鋰及其衍生產品供應量約70%來自鹽湖鹵水提鋰,約30%來自礦石提鋰。雖然鋰資源并不稀缺,但具備經濟可采價值的鋰資源高度集中于鹽湖提鋰企業SQM、Rockwood、FMC和鋰輝石企業Talison、Galaxy手中,因此碳酸鋰的全球定價權基本集中于上述企業。隨著新能源汽車尤其是乘用車對三元材料需求量的增大,碳酸鋰處于供不應求的狀況,2015年國內碳酸鋰供給缺口達1.5萬噸,導致碳酸鋰的價格也從14年的4萬/噸上升至目前的16萬/噸。

圖:14年-16年碳酸鋰價格走勢圖

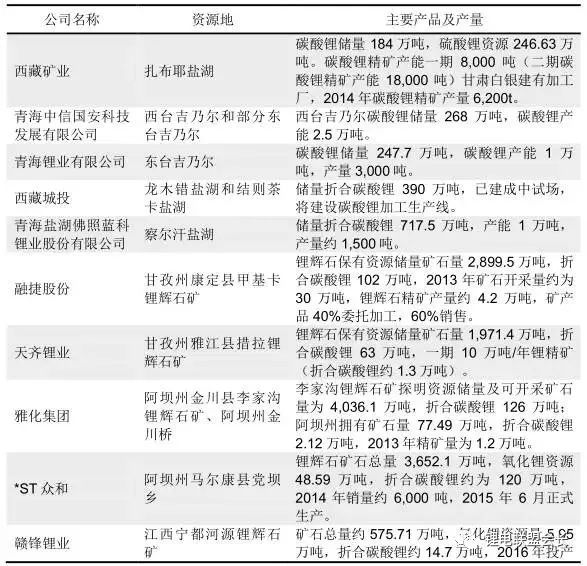

國內鋰資源主要企業及產能情況如下:

(2)鈷

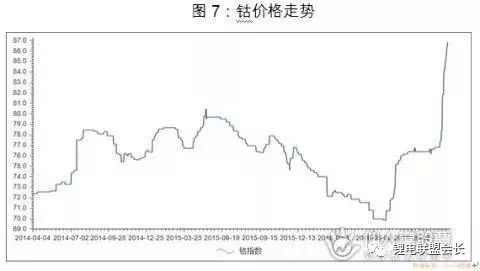

全球鈷礦主要儲量集中在非洲,其中最大儲量國為剛果,占全球總儲量的47%,中國的儲量極少,只占到全球儲量的1.11%。但由于非洲的電力等生產條件受限,鈷礦都是出口到國外深加工,其中我國是主要的鈷礦深加工國,全球42%的鈷礦在中國精煉。受新能源汽車需求拉動,鈷價在2016年下半年觸底反彈,11月份以來鈷價漲幅超10%,后續爆發潛力最大。據國金證券2015年10月22日發布的研究報告《需求強勁,供給受限,鈷市場拐點臨近》預測,從2015年至2020年,全球鈷供需平衡狀況將不斷改善,并在2016年出現供不應求,到2020年鈷市場緊缺額將擴大至6,600噸。

國內鈷礦資源主要參與企業如下:

(1)金川集團

金川集團是全球知名的采、選、冶配套的大型有色冶金和化工聯合企業,是中國最大的鎳鈷鉑族金屬生產企業和中國第三大銅生產企業,在全球24個國家或地區開展有色金屬礦產資源開發與合作。目前,金川集團目前擁有19個采礦許可證,29個勘查許可證,控制的礦產資源儲量中,約包含鎳435萬噸,銅995萬噸,鈷43萬噸,鉑1,110噸。鈷金屬保有資源量、鉑族金屬儲量和可開發利用的鈷資源儲量均居國內首位。

(2)格林美(股票代碼:002340.SZ)

格林美收購凱力克也極大提升了鈷行業發展潛力,公司在超細鈷粉子行業具有明顯優勢,公司是中國規模最大的采用廢棄資源循環再造超細鈷鎳粉體的企業,國際上采用廢棄鈷鎳資源生產超細鈷鎳粉體材料的先進企業,中國鈷鎳粉體材料與循環技術的產業基地之一。致力于循環技術產業的研究與產業化,采用二次資源通過循環技術生產高技術材料,形成采用廢舊電池等二次資源生產超細鈷粉、超細鎳粉、先進電池材料、無鉛焊接材料等多種產品,具有資源和成本優勢。

(3)中國中冶(股票代碼:601618.SH)

公司是全球最大的工程建設綜合企業集團之一,以工程承包、資源開發、裝備制造及房地產開發為主業的多專業、跨行業、跨國經營的特大型企業集團。中國中冶聯合吉恩鎳業、金川集團有限公司和酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司投資巴布亞新幾內亞瑞木鎳鈷礦項目,項目生產產品為氫氧化鎳鈷,礦山服務年限20年,項目達產后年產產品含鎳金屬33,000噸,鈷金屬3,300噸。

(4)華友鈷業(股票代碼:603799.SH)

公司是一家專注于鈷、銅有色金屬冶煉及鈷新材料產品深加工的高新技術企業,產品主要用于鋰離子電池正極材料、航空航天高溫合金、硬質合金、色釉料、磁性材料、橡膠粘合劑和石化催化劑等領域。公司是中國最大的鈷化學品生產商,鈷綜合產能規模排名中國第二,世界前列。

(5)硫酸鎳

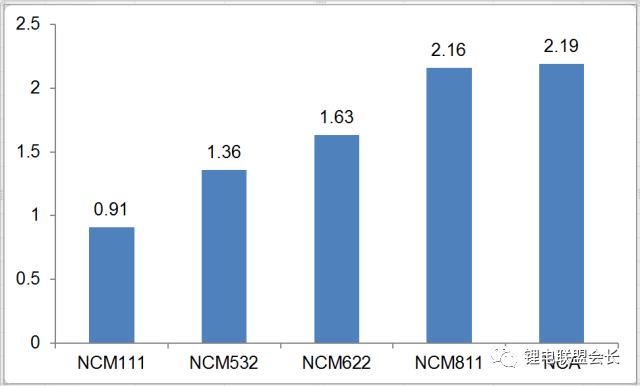

硫酸鎳主要應用在電池和電鍍兩個行業中,而在電池行業中,硫酸鎳主要用于生產三元材料前驅體,鎳在其中的主要作用為提高三元材料的能量密度。在動力電池提高能量密度的大趨勢下,三元材料高鎳化將是大方向,高鎳體系對硫酸鎳的需求會成倍增加。據測算,理論上單噸NCM 111、532、622、811以及NCA對硫酸鎳的需求在0.91、1.36、1.63、2.16以及2.19噸,高鎳三元對硫酸鎳的需求是低鎳三元的兩倍左右。

圖:不同類型的三元正極材料所需硫酸鎳的量(噸)

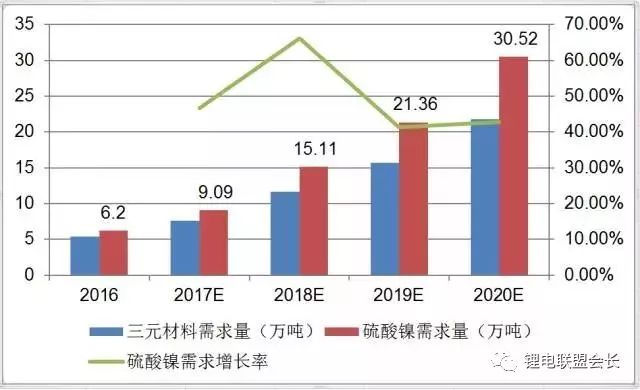

根據亞洲金屬網的數據,2016年國內硫酸鎳總產量為24.7萬噸,同比增長32.4%,2017年上半年,中國累計生產硫酸鎳為13.33萬噸,同比增長13%。由于下游三元材料需求旺盛,國內幾家公司都有增產計劃,2017年硫酸鎳產能預計超過35萬噸,2018年產能預計達到47萬噸。根據國內新能源汽車政策規劃,預計17-19年國內三元正極材料需求量分別為7.61萬噸、11.66萬噸、15.74萬噸,復合增速44%;而受益于高鎳占比的快速提升,對應電池級硫酸鎳的需求量分別為9.09萬噸、15.11萬噸、21.36萬噸。預計短期內硫酸鎳產能能夠完全覆蓋供給需求,但是考慮到硫酸鎳生產采用濕法冶金工藝,屬于高污染行業,目前國內環保政策趨嚴的形勢下,可能會對廠商的開工率產生影響,造成供給遠遠小于產能,也可能會造成供需缺口。

圖:2016-2020年硫酸鎳預計需求

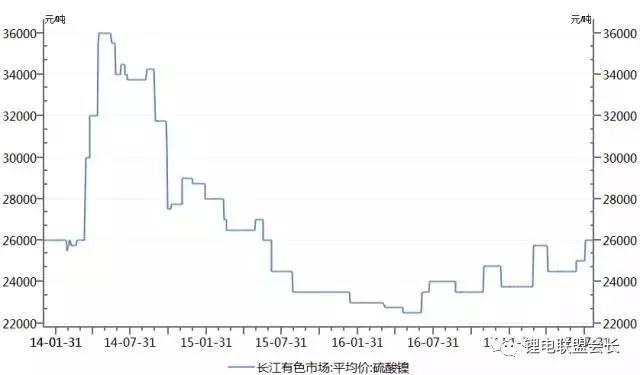

圖:2014年至今硫酸鎳價格走勢

主要廠商:

格林美、中國中冶、貴研鉑業。

四 法律法規和產業政策分析

行政主管部門:政府監管工業和信息化部是我國鋰離子電池行業的主管部門,負責提出新型工業化發展戰略和政策,協調解決新型工業化進程中的重大問題,擬訂并組織實施工業、通信業、信息化的發展規劃,推進產業結構戰略性調整和優化升級,推進信息化和工業化融合;制定并組織實施工業、通信業的行業規劃、計劃和產業政策,提出優化產業布局、結構的政策建議,起草相關法律法規草案,制定規章,擬訂行業技術規范和標準并組織實施,指導行業質量管理工作;擬訂并組織實施工業、通信業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策,參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃,組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

行業管理:行業協會主要有中國化學與物理電源行業協會和中國電池工業協會等。

中國化學與物理電源行業協會是經中華人民共和國民政部注冊登記的國家一級協會,主管部門為工業和信息化部。協會成立于1989 年12 月,現有300 多家會員單位,下設堿性蓄電池與新型化學電源分會、酸性蓄電池分會、鋰電池分會、太陽能光伏分會、干電池工作委員會和電源配件分會等六個分支機構。

中國電池工業協會成立于 1988 年,經國家民政部注冊批準,具有法人資格,為跨地區、跨部門、跨所有制的國家一級協會。中國電池工業協會的主管部門是國有資產管理監督委員會,同時接受國家民政部和中國輕工業聯合會的管理。

行業內主要政策情況如下:

五 產業涉及的主要上市公司匯總

-

鋰電池

+關注

關注

260文章

8274瀏覽量

173835 -

三元材料

+關注

關注

10文章

121瀏覽量

15521

原文標題:細讀-三元材料產業投資地圖

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯盟會長】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

三元材料行業定義及三元材料產業鏈圖

三元材料行業定義及三元材料產業鏈圖

評論