霍爾效應由埃德溫·霍爾于1879年發現,但直到數十年后技術發展才使得集成電路能夠充分利用這一現象。如今,霍爾效應傳感器集成電路為實現精確電流測量提供了便捷方案,同時保持被測電流路徑與測量電路之間的電氣隔離。

從洛倫茲力到霍爾效應

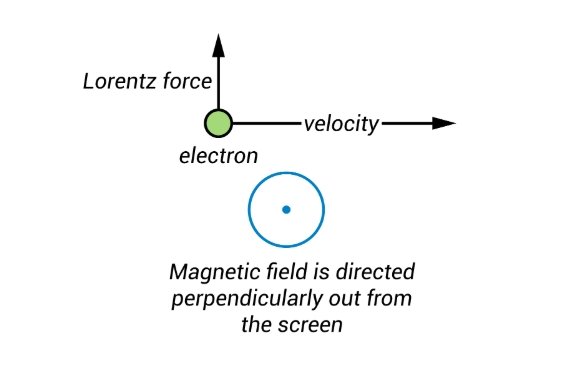

霍爾效應是洛倫茲力的延伸,后者描述了運動電荷(如電子)在磁場中受到的力。當磁場方向與電子運動方向垂直時,電子將受到一個既垂直于運動方向又垂直于磁場方向的力。

圖1

圖1霍爾效應特指洛倫茲力作用于導體中運動電子時,導致導體兩側產生電勢差(即電壓)的現象。

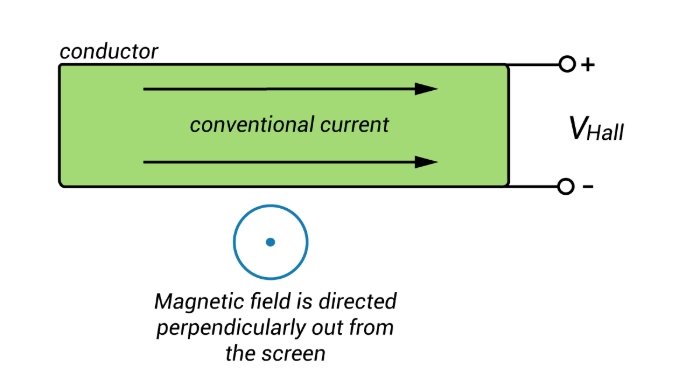

圖2

圖2需注意第二張示意圖中的箭頭表示常規電流方向,意味著電子實際運動方向與之相反。洛倫茲力方向遵循考慮電子相對于磁場運動方向的右手定則:第一張圖中電子向右移動,洛倫茲力向上;第二張圖中電子向左流動,洛倫茲力向下,導致負電荷在導體下邊緣聚集。最終在導體上下邊緣之間形成上正下負的電勢差,即霍爾電壓:

該公式適用于載流薄板,表明霍爾電壓與導體電流強度(I)、磁場強度(B)、基本電子電荷(e)、單位體積電子數(ρ)以及薄板厚度(t)相關。

霍爾效應的實際應用

霍爾效應產生的電壓相較于電路中常見的噪聲、偏移和溫度效應非常微弱,因此直到半導體技術進步實現了將霍爾元件與放大調理電路高度集成后,實用型霍爾傳感器才得以普及。但霍爾傳感器在微小電流測量方面仍存在局限。例如Allegro MicroSystems的ACS712靈敏度為185 mV/A,這意味著10mA電流僅產生1.85mV輸出電壓。在低噪聲電路中尚可接受,但若能在電流路徑中加入2Ω電阻,20mV的輸出電壓將顯著改善測量效果。

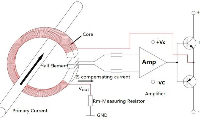

霍爾效應適用于多種傳感器應用,基于電流、磁場和電壓之間這種簡單關系的器件可測量位置、速度和磁場強度。本文將重點討論通過被測電流感應磁場作用于集成霍爾元件產生霍爾電壓來測量電流的器件。

優勢與局限

不同霍爾電流傳感器性能各異,因此難以精確概括其相較于傳統電流檢測技術(即在電流路徑插入精密電阻并通過差分放大器測量壓降)的優缺點。總體而言,霍爾傳感器因其"非侵入性"和電氣隔離特性而受青睞。其非侵入性體現在電流路徑中無需引入顯著電阻,被測電路幾乎不受傳感器影響。另一優勢是傳感器功耗極低,這對大電流測量尤為重要。

精度方面,當前霍爾傳感器可實現低至1%的輸出誤差。雖然精心設計的電阻式電流檢測電路可能超越此指標,但對于霍爾器件特別適用的大電流/高電壓應用,1%精度通常已足夠。

霍爾傳感器的局限性包括有限頻率范圍和高成本。ACS712內部帶寬為80kHz,美萊斯的MLX91208作為"寬帶"器件標稱可達250kHz,而采用高速放大器的電阻式檢測電路可實現MHz級工作頻率。此外如前所述,霍爾效應在微小電流測量方面存在固有局限。

電氣隔離特性

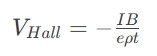

霍爾傳感器的主要優勢之一是電氣隔離(在電路系統設計中常稱為 galvanic isolation)。當設計需要兩個電路在避免直接電流流動的情況下通信時,就會用到這種隔離原理。典型應用如通過光耦傳輸數字信號,將電壓脈沖轉換為光脈沖實現光學而非電學數據傳輸。實施電氣隔離的首要原因是為了消除地環路相關問題:

圖3

圖3基礎電路設計假設互連元件共享零電位地節點,但現實中"地節點"由具有非零電阻的導體構成,這些導體作為電流返回電源的路徑。根據歐姆定律,電流與電阻會產生電壓,導致系統中不同位置的"地"電位存在差異。這種地電位差可能引發從輕微到嚴重的一系列問題。

通過阻斷電路間直接電流,電氣隔離使不同地電位的電路能成功通信。這對電流檢測應用尤為關鍵:例如低壓傳感器和處理電路可能需要監測電機驅動電路中的大電流波動,這些快速變化的電流會在返回路徑中產生顯著電壓波動。霍爾傳感器既能監測驅動電流,又能保護高精度傳感電路免受有害地電位波動影響。

共模電壓處理

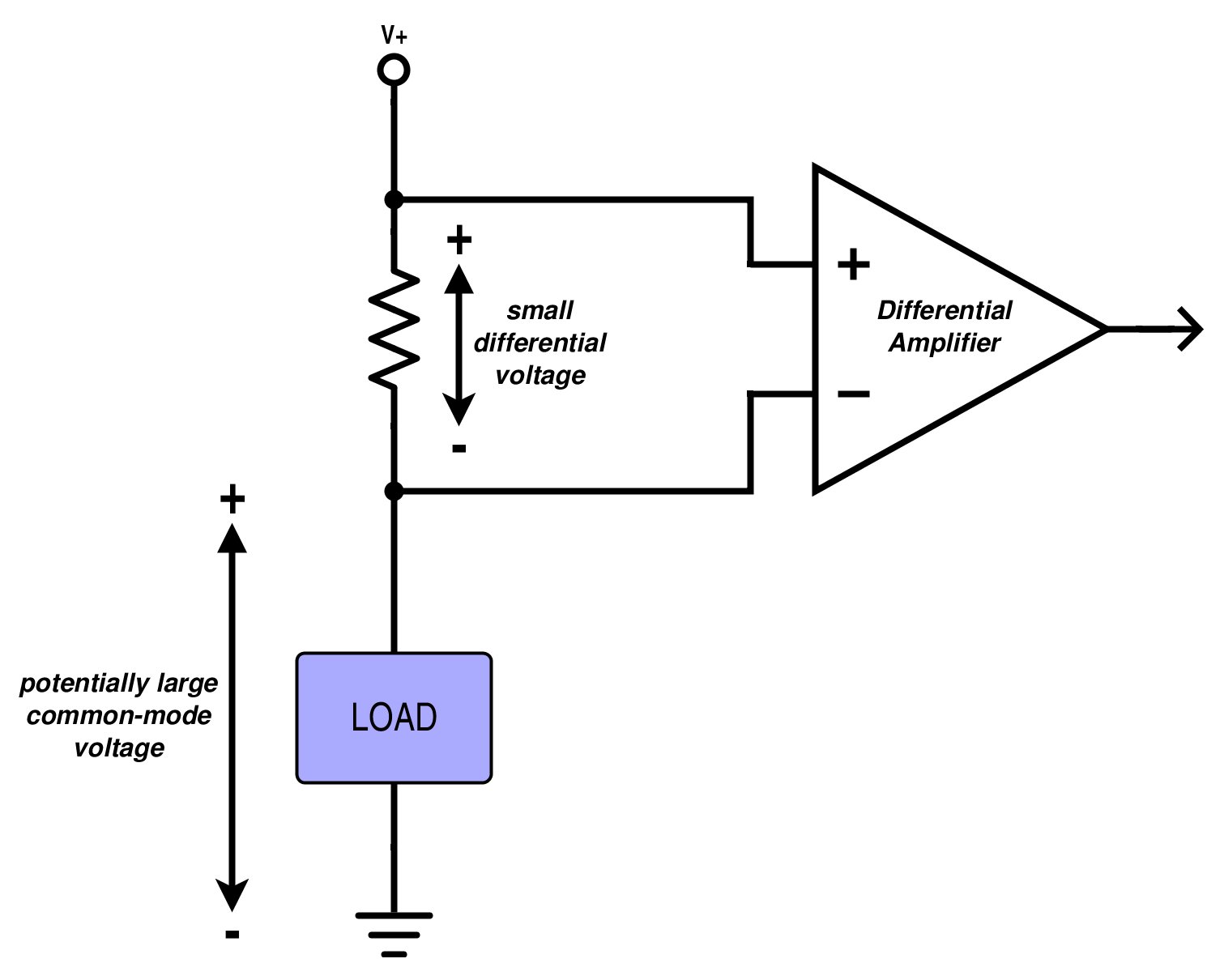

霍爾傳感器的另一重要應用是高壓電流測量。在電阻式檢測電路中,差分放大器測量電阻兩端的電壓差,但當這些電壓相對于地電位過高時會出現問題:

圖4

圖4實際放大器的"共模范圍"有限,當輸入電壓(盡管彼此差值很小)相對于地電位過高時將無法正常工作。電流檢測放大器的共模范圍通常不超過80-100V。而霍爾傳感器無需參考被測電路地電位即可實現電流-電壓轉換,因此只要電壓不造成物理損壞,共模電壓不會影響霍爾器件工作。

-

測量電路

+關注

關注

2文章

149瀏覽量

30494 -

電流測量

+關注

關注

0文章

117瀏覽量

15497 -

霍爾效應傳感器

+關注

關注

1文章

252瀏覽量

15866

發布評論請先 登錄

浮思特 | 霍爾效應傳感器:非接觸式電流測量的關鍵技術

浮思特 | 霍爾效應傳感器:非接觸式電流測量的關鍵技術

評論