在智能電網與數字化變電站的建設中,同步時鐘網絡的精度直接影響繼電保護、故障錄波、PMU(相量測量單元)等關鍵功能的可靠性。實際部署中,環境干擾、傳輸路徑不對稱、設備時延差異等因素可能導致微秒級偏差,而這一量級的誤差已足以影響故障定位的準確性。本文將結合現場經驗,探討提升守時精度的關鍵技術點。

山東唯尚電子有限公司

一、時鐘源選擇與冗余架構設計

多源融合策略

電力系統通常采用北斗/GPS雙模授時為主時鐘源,但在衛星信號遮擋區域(如地下變電站),需引入高穩晶振或銣原子鐘作為短時守時單元。經驗表明,采用"衛星+地面PTP(1588v2)+本地振蕩器"的三層冗余架構,可將失步風險降低90%以上。

時鐘等級動態切換

主備時鐘源切換時易引發時間跳變。某500kV變電站案例顯示,通過IEEE 1588-2019規范的"最佳主時鐘算法(BMC)",配合±1μs的平滑過渡技術,可避免保護裝置的誤動作。

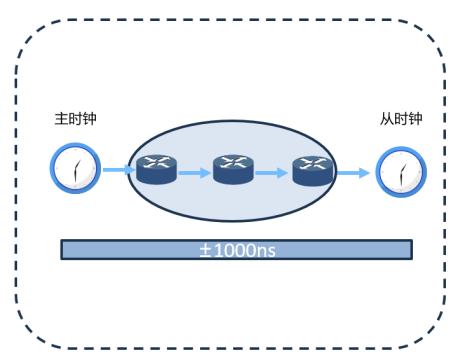

二、傳輸路徑不對稱性的補償方法

光纖時延動態測量

傳統PTP協議假設收發路徑對稱,但實際光纖鏈路因溫差、彎曲等因素導致雙向時延差異。某區域電網通過插入"光纖環路時延在線檢測模塊",將路徑不對稱誤差從3.2μs壓縮至0.8μs。

交換機時戳校準技巧

普通交換機的存儲轉發機制會引入隨機時延。測試數據表明,采用透明時鐘(Transparent Clock)交換機時,需重點檢查PHY層芯片的時戳精度,建議選擇支持硬件時間戳的型號(如Marvell 88E6352)。

三、終端設備時鐘馴服的關鍵參數

PLL帶寬優化

鎖相環(PLL)帶寬過高會放大噪聲,過低則跟蹤速度不足。某風電場案例中,將PLL帶寬設置為0.1Hz(衛星正常時)與0.01Hz(守時狀態)的自適應模式,可使24小時守時誤差<5μs。

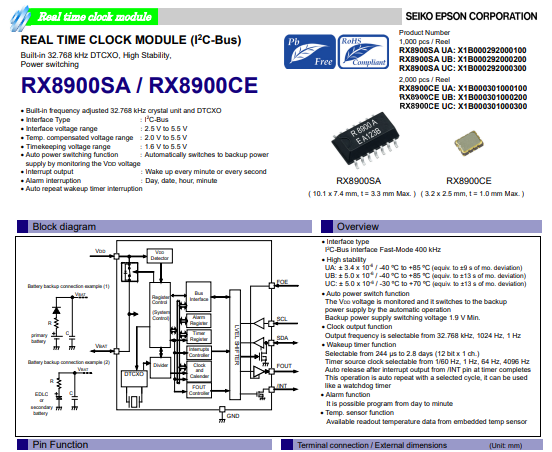

溫度補償模型構建

OCXO恒溫晶振在-40℃~70℃環境下的頻偏可達±0.1ppm。通過預存溫度-頻偏曲線,并采用二階多項式補償算法,可將晶振守時穩定性提升40%。

四、現場驗證的隱蔽問題排查

接地環路干擾

某換流站曾出現2.5μs周期性抖動,最終發現是時鐘設備與通信機柜間存在地電位差。采用光纖隔離或共模扼流圈可有效解決。

軟件時間戳的陷阱

部分保護裝置在應用層打時間戳,會因操作系統調度引入百微秒級抖動。必須確認時間戳取自PHY層或FPGA硬件寄存器。

結語

電力同步時鐘網絡的精度保障是一個系統工程,需從源、徑、端三個維度協同優化。隨著IEEE 1588高精度profile(如Power Profile)的普及,以及光學原子鐘技術的下沉,未來變電站有望實現納秒級全域同步。

審核編輯 黃宇

-

電力

+關注

關注

7文章

2248瀏覽量

51283 -

同步時鐘

+關注

關注

0文章

73瀏覽量

3502

發布評論請先 登錄

亞微秒級同步精度!光路科技PTP交換機助力工業升級

單北斗同步時鐘原廠,電力同步時鐘推薦 賽思單北斗同步時鐘方案落地內蒙古電力通信網,鑄就電網安全基

PTP同步時鐘使用注意事項及場景應用

PTP同步時鐘使用注意事項及場景應

時間的秩序:NTP網絡同步時鐘與數字化協同的隱性邏輯

北斗衛星同步時鐘的天線安裝及裝置故障處理

電力同步時鐘網絡的守時精度:如何應對復雜環境下的微秒級挑戰

電力同步時鐘網絡的守時精度:如何應對復雜環境下的微秒級挑戰

評論