深度對話

浙江是制造業(yè)大省,隨著“機器換人”工程的不斷深入,以及人工智能技術的飛快突破,浙江省智能制造業(yè)正呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭。在全國率先探索智能制造彎道超車路徑的同時,一些企業(yè)也遇到了典型的共性問題,阻礙著浙商們推進智能制造的步伐。第五屆中國機器人峰會日益凸顯實效化,搭建政產(chǎn)學研用的交流平臺,專門舉辦了以“聚焦AI 共享發(fā)展”為主題的院士(專家)與企業(yè)家對話活動。

現(xiàn)場,今飛控股集團有限公司、舜宇集團有限公司、浙江厚達智能科技股份有限公司、嘉興博雅君機器人有限公司、寧波神通模塑有限公司等13家企業(yè)重點圍繞人工智能技術、大數(shù)據(jù)等如何推動智能制造良性發(fā)展等方面提出困惑,來自各領域的院士(專家)現(xiàn)場把脈,解疑釋惑,同時,他們還透露了很多新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。本文摘錄了院士(專家)的精彩回答,以饗讀者。

院士(專家)與企業(yè)家對話

楊華勇深度解讀“智能制造”

中國工程院院士、浙江大學教授楊華勇:“中國制造2025”有六大工程,現(xiàn)在都說智能制造熱、強基工程冷、創(chuàng)新工程難,那么怎么理解智能制造?楊華勇認為智能制造有三個部分,一是產(chǎn)品的智能化、二是生產(chǎn)過程的智能化、三是產(chǎn)品運營過程的智能化。產(chǎn)品的智能化是與研發(fā)聯(lián)系,以提高產(chǎn)品性能、差異化來實現(xiàn)產(chǎn)品的高端化。但現(xiàn)在社會各界,包括一些企業(yè)和政府一理解智能制造就解讀為生產(chǎn)過程的智能化。生產(chǎn)過程的智能化的投入是很大的,產(chǎn)品端一旦壓價,就會造成高投入低回報的現(xiàn)象,投入產(chǎn)出很難找到平衡點。產(chǎn)品全過程的智能化就是使用的智能化,這就跟管理、跟數(shù)據(jù)息息相關。現(xiàn)在最熱的企業(yè)上云,就是云端的問題。有些人說公有云不安全,最好做個私有云,就會造成企業(yè)不斷擴充硬件設備,就像發(fā)電自己建電站一樣。

楊華勇說,近年來跟阿里云接觸,發(fā)現(xiàn)工業(yè)類產(chǎn)品,尤其是離散型制造業(yè)的產(chǎn)品與消費類產(chǎn)品的需求不一致,造成阿里云他們不大能理解工業(yè)產(chǎn)品,其實每個企業(yè)每個行業(yè)的需求都不一樣,行業(yè)里的老大、老二、老三的需求也不一樣。所以,面對企業(yè)上云的問題,應該由搞研發(fā)的人跟搞工業(yè)的一起結合起來做,目前,他也在做一些相關嘗試。

張建偉:未來幾年生產(chǎn)效率將普遍提升30%—40%

德國漢堡科學院院士、漢堡大學教授張建偉:隨著人工智能與機器人的深度融合,預計今后幾年,制造業(yè)工廠生產(chǎn)效率將普遍提升30%—40%,其中,人工智能的貢獻率約占70%。為助力我國智能制造工程,目前,他正在協(xié)調(diào)一個中德之間人工智能的最大研究項目,以人工智能的可預測性、自適應性、動態(tài)建模和可靠性等關鍵技術為研究方向,設立離岸創(chuàng)新中心,探索科技國際合作新模式。他還邀請現(xiàn)場企業(yè)共同加入合作,加快企業(yè)與先進技術的對接。同時,還正在與一家杭州企業(yè)合作,通過多傳感器融合激光和視覺融合,嘗試單點技術的研究。他預測,通過基金的方法把世界先進的智能制造技術與國內(nèi)需求對接,進行融合,將是一種很好的趨勢。

對于怎么評估自動化程度問題,張建偉說評估過程不是一個軟件的過程,而是一個交叉學科,需要自動化專家、機器人專家、過程的專家等共同協(xié)作,找到一個最好的平衡,目前正在嘗試借助人工智能技術形成一種通用方法,評估全自動化、半自動化、或者是人工這幾種形式。

張建偉還透露,他正在編寫一本關于供應鏈的著作,介紹如何以人工智能技術打通制造業(yè)內(nèi)部外部大數(shù)據(jù)。

劉進長:服務機器人市場巨大

科技部高技術研究發(fā)展中心研究員劉進長:今年,國家重新組建科技部,統(tǒng)籌推進國家創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,智能制造是大的方向。

智能制造企業(yè)要以更高的站位,以跨越式思維,放眼未來10年的市場,根據(jù)用戶需求,研發(fā)產(chǎn)品一定要能解決社會痛點,同時要克服困難培育新興市場,確保占領前端市場。未來的服務機器人市場一定是巨大的,老百姓對機器人非常渴求,未來,后勤補給、助老助殘的穿戴式機器人一定是重要方向。

孫立寧:產(chǎn)學研合作是重要出路

蘇州大學機電學院院長、教授孫立寧:智能制造是一個理念,是個長期的過程,不能為了做智能制造而智能制造。科學推進智能制造,產(chǎn)學研合作是重要出路。

他說,企業(yè)在做頂層設計上,要密切參與方案制定,結合自身實際、行業(yè)特點和技術水平,不要為了買設備而買設備,在合作過程培養(yǎng)人才的技術水平和創(chuàng)新能力,這點非常重要。另一方面,教授在制訂方案時一定要接地氣、要現(xiàn)實,能夠以幫助企業(yè)在兩三年內(nèi)得到快速發(fā)展為出發(fā)點。他舉了個例子,在做一項馬桶智能化改造項目中,他沒有把人工全部用機器代替,因為技術難度特別大,而且成本高,他在方案設計時留下兩個人工崗位,最終實現(xiàn)了最佳匹配。還有一個例子,是在噴涂工作站上,留下一個熟練的操作工,其他工位全部由機器人取代的方式,成功完成智能化改造,這家企業(yè)在第一批工信部智能制造示范工程就拿到了1.2億元。

傅盛:從用戶的關注反向打通產(chǎn)業(yè)供應鏈

獵豹移動董事長兼CEO傅盛:今年3月份剛宣布了幾款機器人產(chǎn)品,從互聯(lián)網(wǎng)領域進入制造和機器人行業(yè)。

他說人工智能技術與機器人融合是一個彎道超車的機會,要高度重視人工智能,應該開展跨行業(yè)的合作。在服務機器人方面,用戶體驗極度重要,是核心。可以從用戶的關注反向打通產(chǎn)業(yè)供應鏈,我們在產(chǎn)業(yè)上最大的優(yōu)勢就是國內(nèi)龐大的市場空間,我們要用好這個優(yōu)勢和經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的經(jīng)驗,實現(xiàn)用戶端和生產(chǎn)端的更短路徑的接觸。

丁昊:大數(shù)據(jù)不一定適合智能制造

ABB德國研究院首席研究員丁昊:大數(shù)據(jù)不一定適合智能制造,國內(nèi)的智能制造完全可以基于小數(shù)據(jù)做分析。因為智能制造企業(yè)都懂工藝,可以重復利用,做成“專家系統(tǒng)”。就跟懂機器人模型可以控制機器人一樣,也可以基于模型把盒子變成一個灰盒子,甚至變成一個白盒子,來操作下面的事情。其實就是把大腦中人的東西變成機器能動的東西,這個程序其實不一定非得要基于大數(shù)據(jù)。

工業(yè)4.0的轉(zhuǎn)型歸宗就是數(shù)字化的轉(zhuǎn)型。其實很多公司在重新建廠時,都要求直接建設一個工業(yè)4.0的廠,這概念是可以的,但其實目前很多企業(yè)是在做工業(yè)3.0,兩個不同的概念不能把它混在一塊來說。他強調(diào)智能制造要做細分,在一個工廠生產(chǎn)過程中有很多不同維度,要細分很多不同場景,要讓專業(yè)人去做專業(yè)的事情。

-

人工智能

+關注

關注

1807文章

49035瀏覽量

249755 -

智能制造

+關注

關注

48文章

5901瀏覽量

77916 -

工業(yè)4.0

+關注

關注

48文章

2054瀏覽量

120773

原文標題:【直擊】院士(專家)與智能制造企業(yè)對話 解疑釋惑 啟示未來

文章出處:【微信號:robotmagazine,微信公眾號:機器人技術與應用】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

發(fā)布評論請先 登錄

CES Asia 2025蓄勢待發(fā),聚焦低空經(jīng)濟與AI,引領未來產(chǎn)業(yè)新變革

銀行業(yè)專家一行蒞臨谷東智能參觀交流

賽美特“AI智造”生態(tài)體系亮相,四大方向賦能智能制造

觸想對話2025智能控制與驅(qū)動發(fā)展論壇,共探中國智造新未來!

喜報頻傳!同星智能獲批建立院士(專家)工作站

【「大模型啟示錄」閱讀體驗】+開啟智能時代的新鑰匙

以智能制造賦能新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展 2024世界智能制造大會在南京開幕

【「大模型啟示錄」閱讀體驗】對本書的初印象

思嵐科技獲批建立2024年度院士(專家)工作站

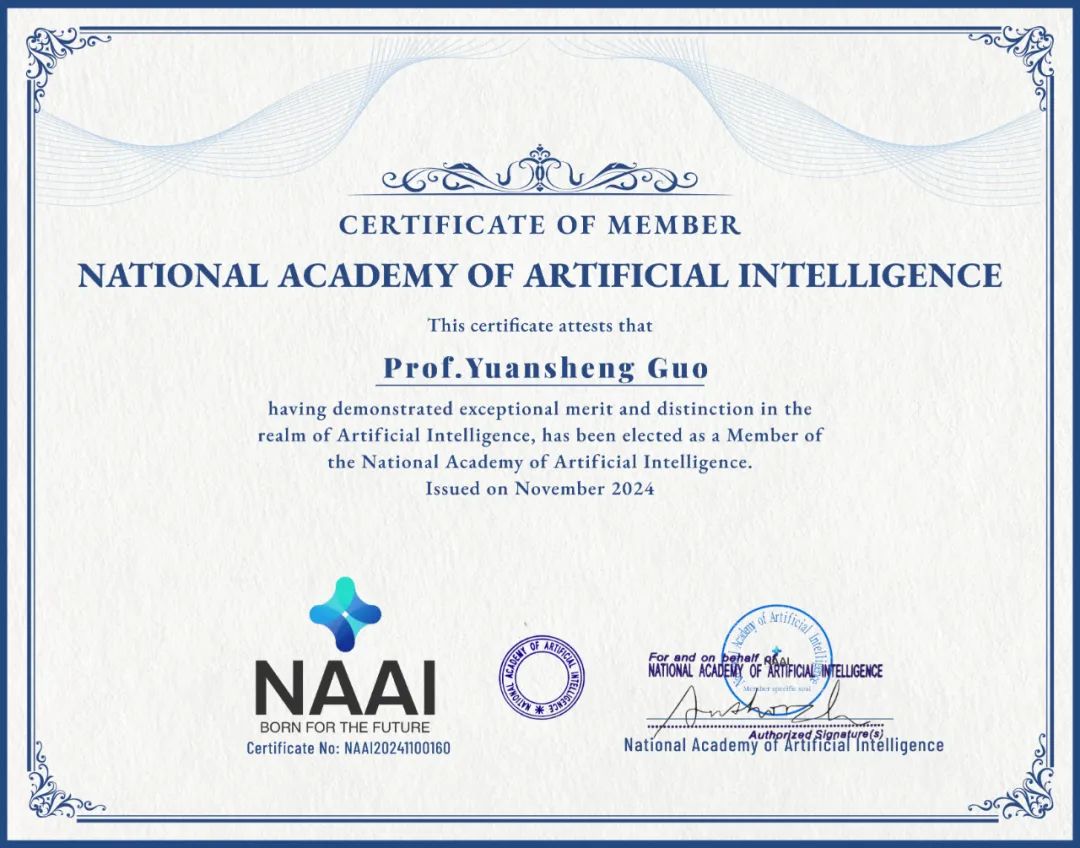

傳感器專家郭源生當選2025美國國家人工智能科學院院士

院士(專家)與智能制造深度對話 解疑釋惑啟示未來

院士(專家)與智能制造深度對話 解疑釋惑啟示未來

評論