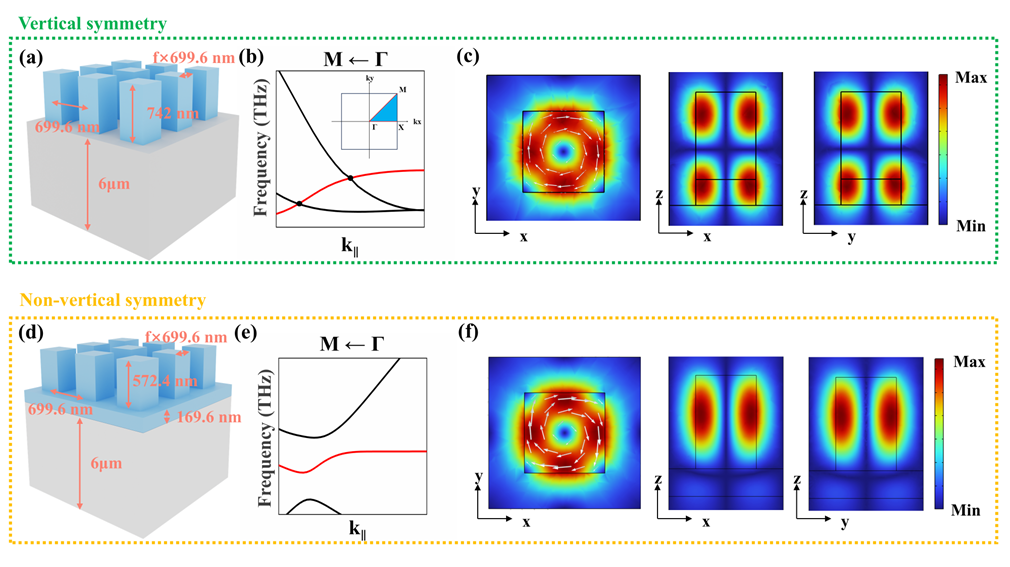

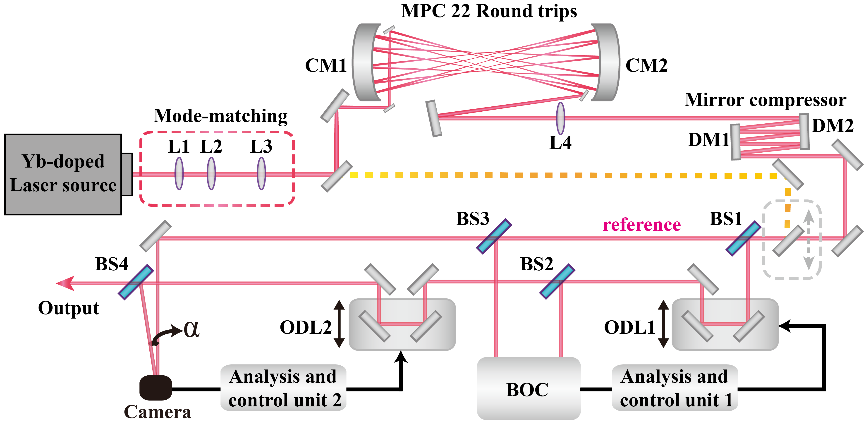

圖 1 (a)(d)垂直對稱和非垂直對稱超表面的示意圖(b)(e)色散關系(c)(f)正入射時,第一激發磁偶極模式和混合磁偶極模式的歸一化電場分布

超表面結構中的強非線性光學效應在全光信號處理、生物醫學檢測、環境監測以及量子通信等前沿領域具有重要應用價值。具有高Q因子的準連續域束縛態(Quasi bound state in the continuum,QBIC)因其顯著的局域場增強效應,是增強非線性光學效應的關鍵技術手段。然而,QBIC的Q因子對結構參數高度敏感,限制了其局域場增強能力,制約了該技術在非線性光學領域的應用。如何在超表面結構中實現更高效的局域場增強,已成為超表面非線性光子學領域面臨的關鍵科學問題。

針對上述科學問題,研究團隊提出了一種基于高Q因子和超平坦色散帶的局域場增強方法。該方法通過精確調控非垂直對稱超表面中的兩個Friedrich-Wintgen BICs,成功實現了具有慢光效應的磁偶極QBIC模式,其局域場增強倍數高達808倍。

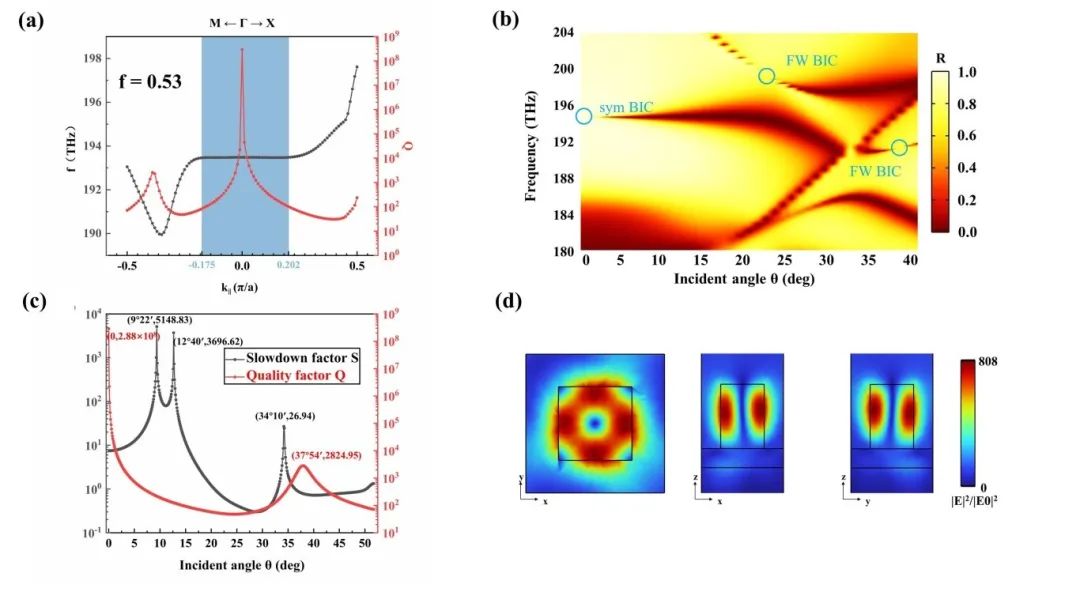

圖2 (a)f=0.53時,混合磁偶極模式的色散關系和Q因子(b)歸一化反射譜(c)減速因子S和品質因子Q隨入射角θ的的變化關系(d)入射角θ為9°22′時,電場及歸一化強度增強

該磁偶極QBIC模式展現出三大突破性優勢:

顯著的慢光效應:該模式的群速度相較于光速降低了3個數量級,極大地增強了光與物質的相互作用,顯著降低了實現強非線性光學效應所需的泵浦功率密度;

穩定的高Q因子:在保持顯著慢光效應的同時,該模式的Q因子達到217,可有效降低片上光子器件的功耗,并且該模式位于兩個BICs的重疊區域,具有一定的穩定性,使其成為增強非線性效應的理想模式;

大模式體積:能夠實現納米諧振器內的強光限制,仿真結果表明,在峰值泵浦功率密度為10 MW/cm2的條件下,三次諧波轉換效率可達10-4。

該成果為增強超表面非線性光學效應奠定了重要理論基礎,為開發高性能片上非線性光子器件提供關鍵技術,在高靈敏度生物傳感、量子光源制備等領域展現出重要的應用潛力,有望助力下一代集成光子技術的突破。

審核編輯 黃宇

-

光信號

+關注

關注

0文章

457瀏覽量

28142

發布評論請先 登錄

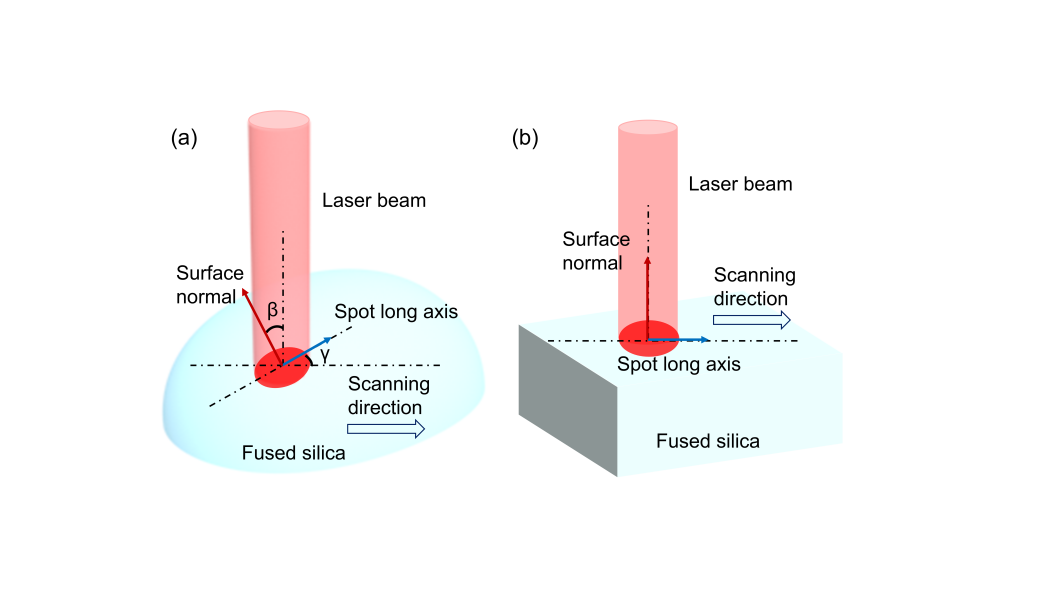

上海光機所在激光燒蝕曲面元件理論研究中取得新進展

上海光機所在高功率激光精密計算光場測量研究方面取得新進展

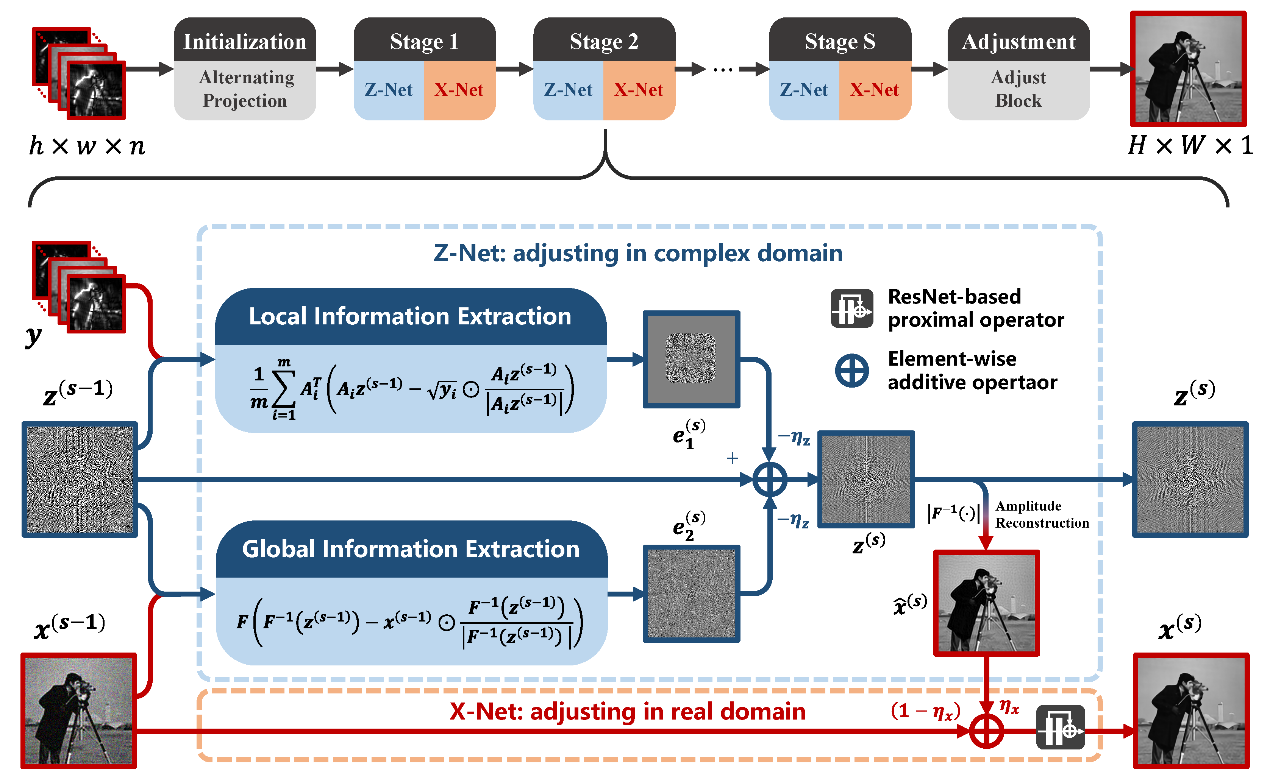

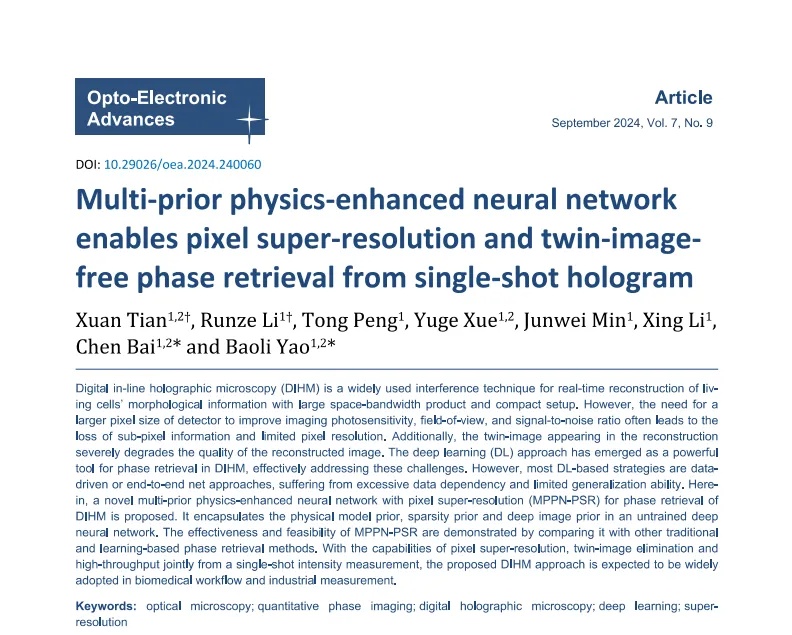

中國科學院西安光機所在計算成像可解釋性深度學習重建方法取得進展

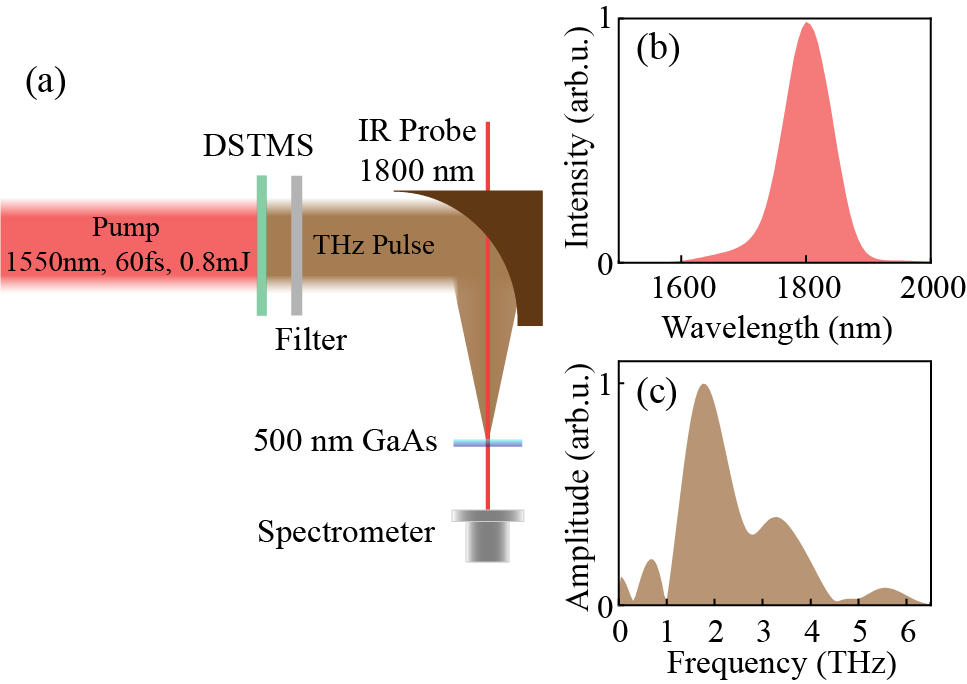

上海光機所在強場太赫茲對砷化鎵偶次諧波調控研究方面取得新進展

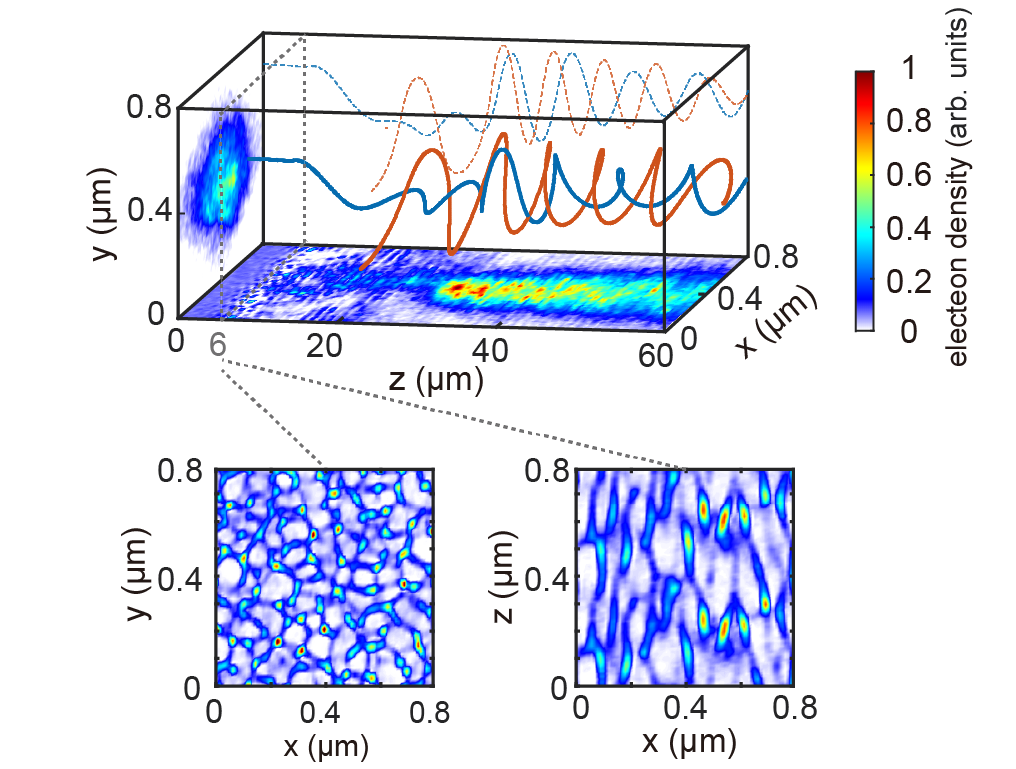

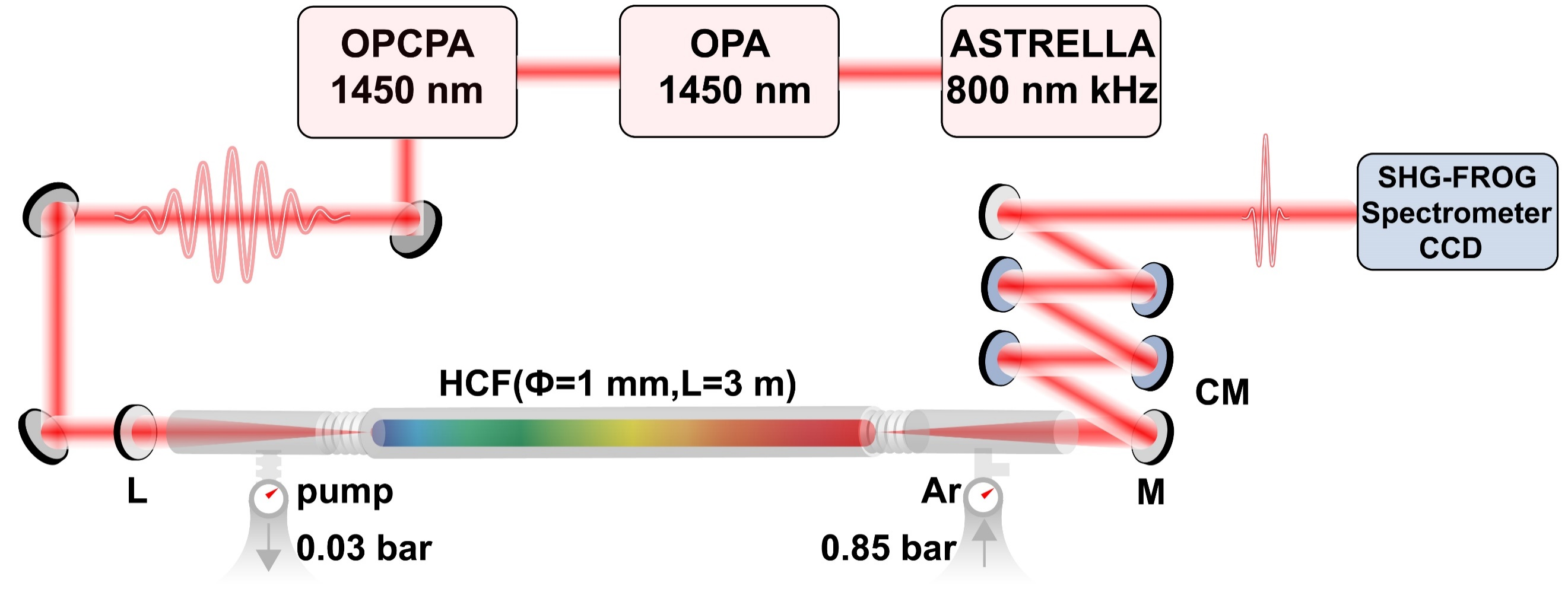

上海光機所在極紫外到X射線寬帶調諧輻射源產生機理研究方面取得新進展

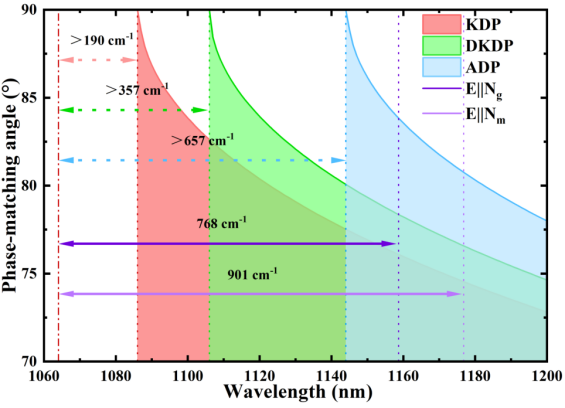

上海光機所在高能量深紫外激光研究方面取得進展

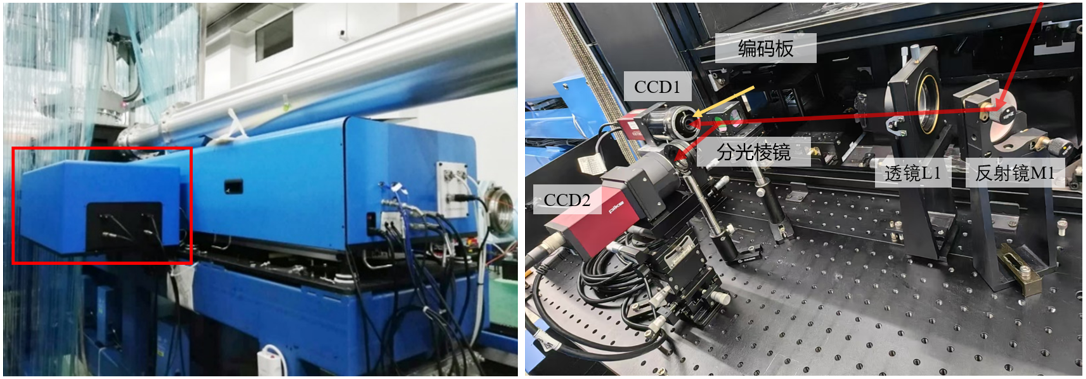

上海光機所在皮秒激光器精密光同步研究方面取得新進展

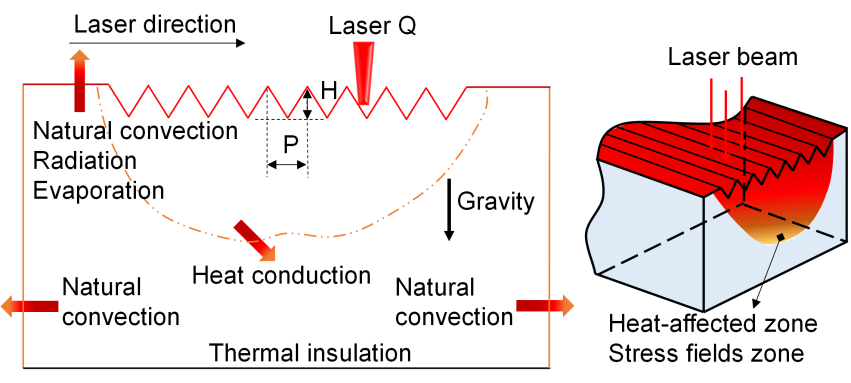

上海光機所在激光燒蝕波紋的調制機理研究中取得新進展

中國科學院西安光機所智能光學顯微成像研究取得新進展

上海光機所在基于非線性壓縮的太瓦級周期量級光源產生方面取得新進展

中國科學院西安光機所及孵化企業“海地空”科研成果聯合亮相光博會

阿里云攜手中國科學院地化所發布首個月球專業大模型

中國科學院大學:實現可再生高靈敏度生物傳感器新進展

中國科學院西安光機所在超表面光子學領域取得新進展

中國科學院西安光機所在超表面光子學領域取得新進展

評論