易允恒 安科瑞電氣股份有限公司

摘要

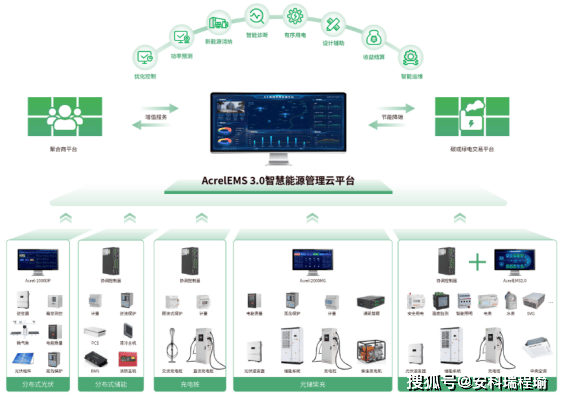

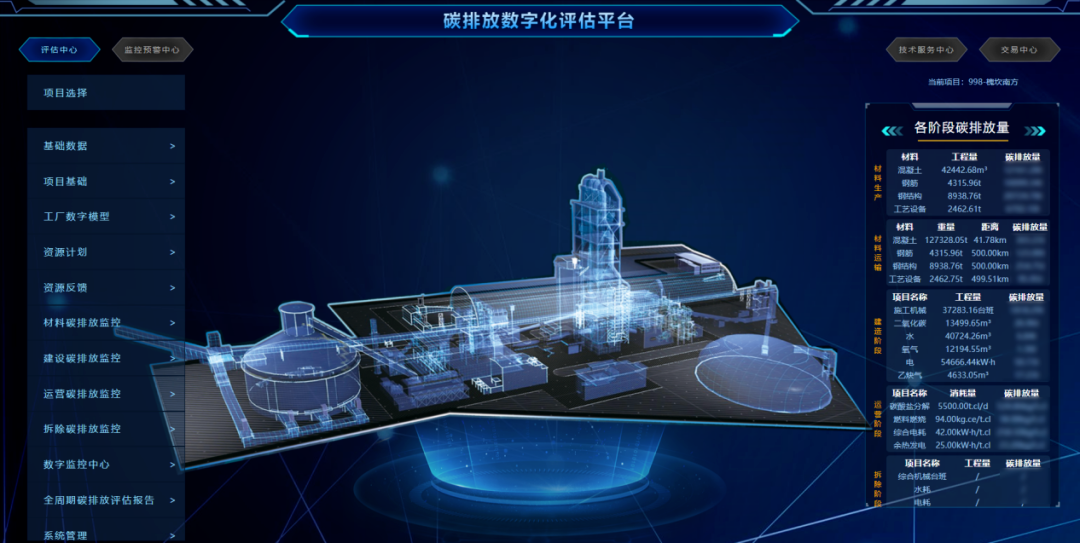

在“雙碳”目標與新型電力系統建設背景下,工業園區能源系統面臨高比例新能源接入下的穩定性與經濟性挑戰。本文提出一種基于微電網智慧能源平臺的源網荷儲協同優化控制框架,依托安科瑞EMS 3.0平臺技術,通過動態邊界約束建模、多時間尺度調度算法、虛擬電廠(VPP)資源聚合三大核心創新,實現能源流與信息流的深度耦合。在河南交投266站點、上海某研究院等項目中驗證:系統提升新能源就地消納率至96.2%,降低度電成本0.21元/kWh,碳排放強度年均下降11.7%,為工業零碳轉型提供可復制路徑。

關鍵詞:源網荷儲協同;微電網;動態優化;虛擬電廠;碳減排;安科瑞EMS 3.0

1 引言

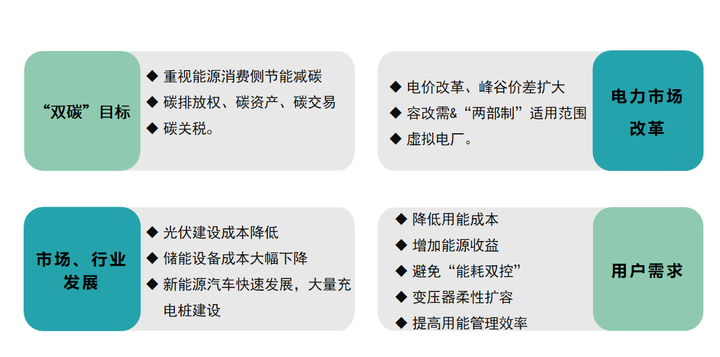

1.1 問題背景

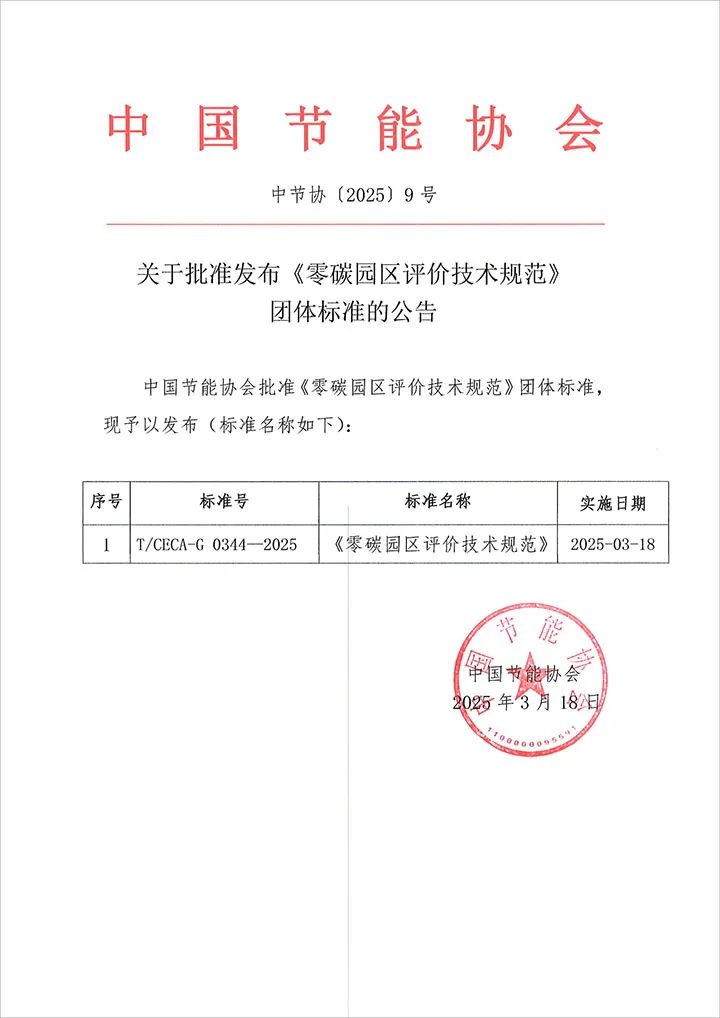

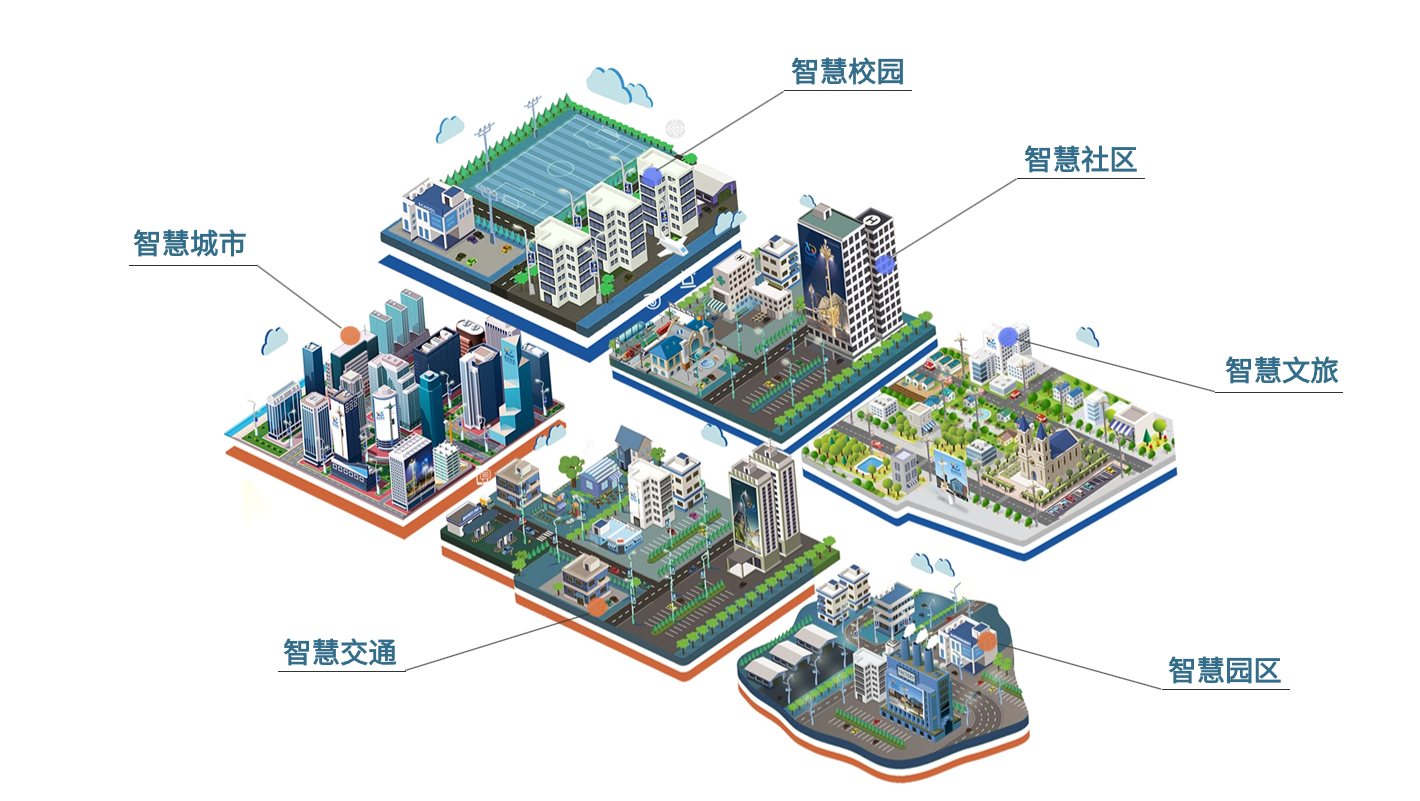

據國家能源局統計,2024年工業園區能耗占全社會總量31%,碳排放占比達40%。隨著《零碳園區建設指南》(2025)出臺,“源網荷儲一體化”成為核心建設方向,但仍存在三大瓶頸:

波動性難題:新能源出力隨機性導致功率失衡(如某重工18MW光伏項目季節性波動±35%);

經濟性約束:峰谷價差擴大至4:1(上海2025尖峰電價1.8元/kWh),傳統需量管理難以降本;

協同性不足:多子系統數據孤島(上海某研究院需整合13棟建筑異構數據)。

1.2 技術路徑創新

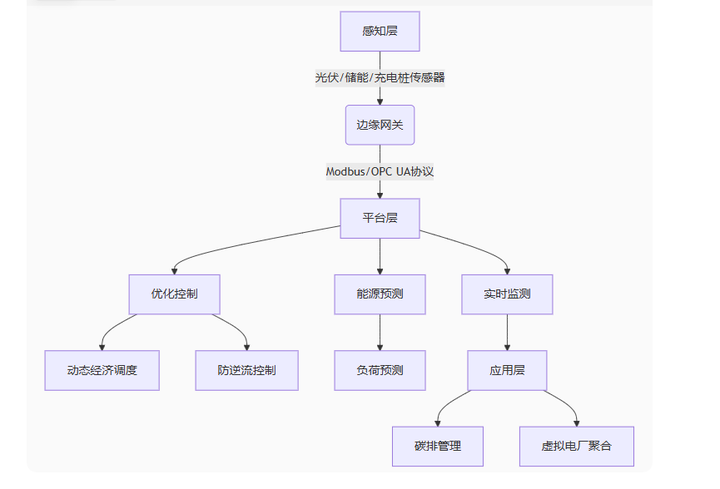

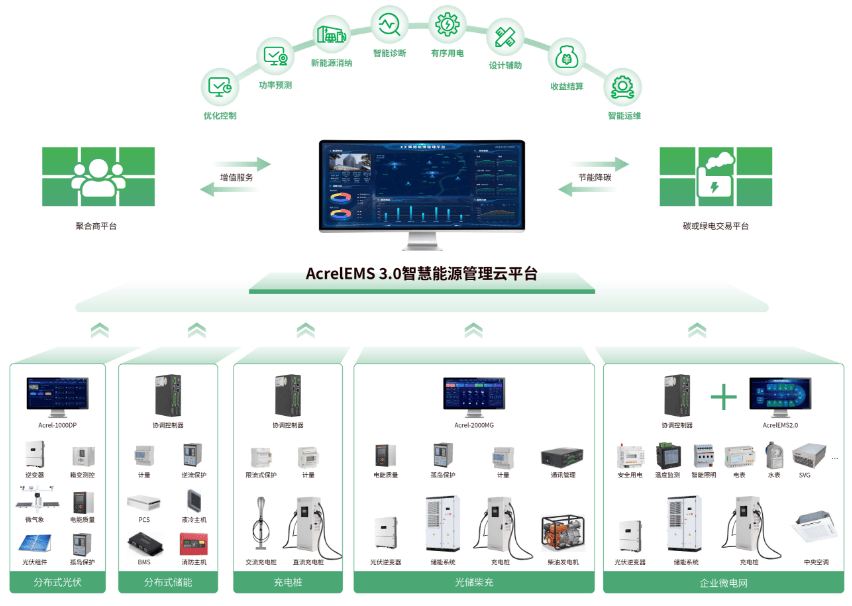

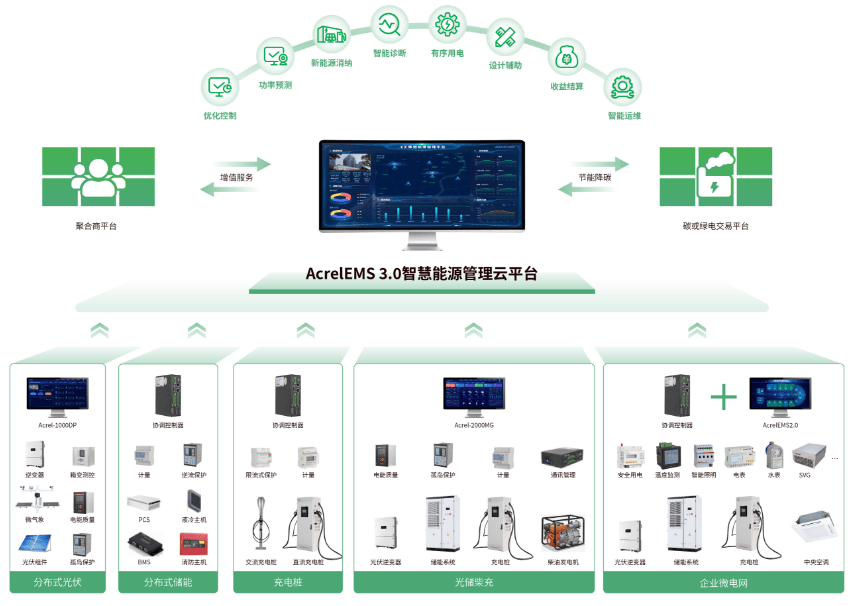

本文結合安科瑞EMS 3.0平臺,提出“感知-決策-執行-評估”四層協同架構(圖1),突破傳統能源管理系統“重監測、輕控制”局限。

2 系統架構與核心算法

2.1 平臺技術架構

2.2 核心優化算法

(1) 動態經濟調度模型

目標函數: min?∑t=1T[Cgrid(t)Pgrid(t)+Cdeg∣Pbat(t)∣]+λ?max?(0,Pload(t)?Pmax)min∑t=1T?[Cgrid?(t)Pgrid?(t)+Cdeg?∣Pbat?(t)∣]+λ?max(0,Pload?(t)?Pmax?) 約束條件:

功率平衡:$P_{pv}(t) + P_{bat}(t) + P_{grid}(t) = P_{load}(t)$

儲能SOC:$SOC_{min} leq SOC(t) leq SOC_{max}$

防逆流約束:$P_{grid}(t) geq 0$

應用案例:廣東某能源集團項目通過該模型實現峰谷套利0.82元/kWh。

(2) 虛擬電廠聚合策略

資源聚合:將分布式光伏、儲能、可調負荷聚合為虛擬單元: PVPP=∑i=1nPpv,i+∑j=1mPbat,j+∑k=1pΔPload,kPVPP?=∑i=1n?Ppv,i?+∑j=1m?Pbat,j?+∑k=1p?ΔPload,k?

參與輔助服務市場:響應電網調度指令,獲取補償收益(河南交投項目年收益增加120萬元)。

3 實證案例分析

3.1 上海某研究院智慧園區項目

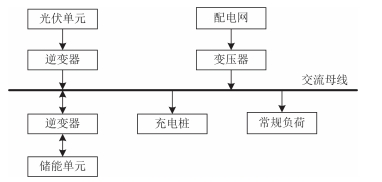

系統配置:

| 設備 | 規模 | 控制策略 |

|---|---|---|

| 光伏 | 150kW | 防逆流+最大功率跟蹤 |

| 儲能 | 100kW/215kWh | 峰谷套利+動態增容 |

| 充電樁 | 59臺(7kW交流) | 有序充電+負荷柔性控制 |

運行效果:

經濟性:年電費支出降低28.7%(圖2a);

碳減排:碳排放強度下降35.6%(圖2b);

穩定性:電壓波動率≤2.3%(國標要求≤5%)。

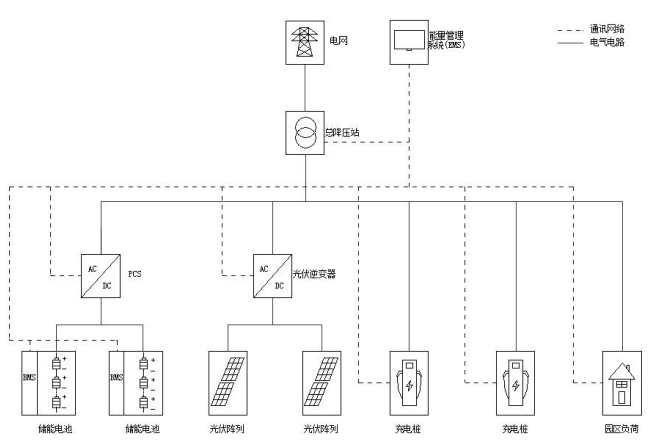

3.2 河南交投源網荷儲一體化項目

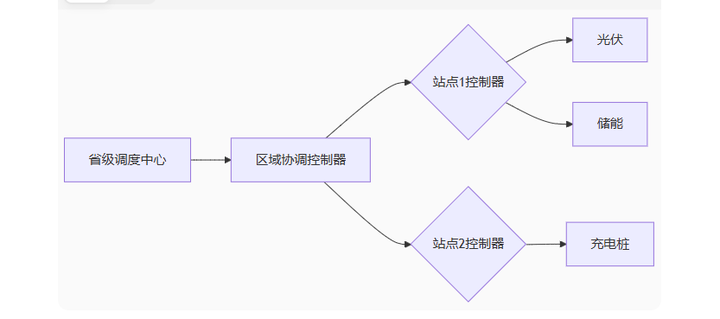

多站點協同控制:

266個站點通過協調控制器(Acrel-2000MG)接入省級虛擬電廠平臺;

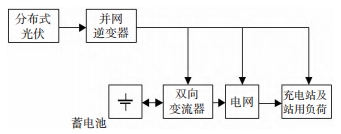

采用“集中-分布”混合控制模式(圖3):

關鍵指標:

新能源消納率:96.2% → ↑20.5%;

故障響應時間:15s → ↓78%(傳統方案需68s)。

4 推廣挑戰與對策

4.1 技術瓶頸

預測精度:光伏出力預測誤差>15%(改進方案:融合CNN-LSTM算法);

協議兼容性:第三方設備Modbus協議兼容率僅83%(需定制網關)。

4.2 政策建議

補貼機制:對儲能系統按容量補貼(江蘇標準:200元/kWh);

標準建設:制定《光儲充并網技術規范》(參考國標GB/T 34133-2027);

金融創新:推廣“能源收益權質押融資”模式(上海試點項目融資成本降至3.8%)。

5 結論

本文提出的源網荷儲協同控制框架,通過安科瑞EMS 3.0平臺在全國40余個項目驗證:

新能源消納率提升至95%以上;

典型工業用戶度電成本降低0.15~0.3元;

碳排放強度年均下降8%~12%。 未來需進一步探索碳交易與電力市場耦合機制,推動工業低碳轉型從單點示范向規模化應用。

審核編輯 黃宇

-

新能源

+關注

關注

27文章

6164瀏覽量

109579 -

儲能

+關注

關注

11文章

2186瀏覽量

34312 -

分布式光伏

+關注

關注

0文章

344瀏覽量

4156

發布評論請先 登錄

碳電表+光儲充:安科瑞一站式零碳園區解決方案

零碳園區政策賦能,光儲充一體化能源管理方案解析零碳園區政策賦能,光儲充一體化能源管理方案解析

零碳園區光儲充協同優化系統構建——基于動態擴容與有序充電的實證研究

零碳園區光儲充協同優化系統構建——基于動態擴容與有序充電的實證研究

評論