核心工作原理解析

模擬導線覆冰在線監測裝置通過多維度數據采集與智能分析,實現對輸電線路覆冰狀態的精準監測。其核心工作原理可分解為以下環節:

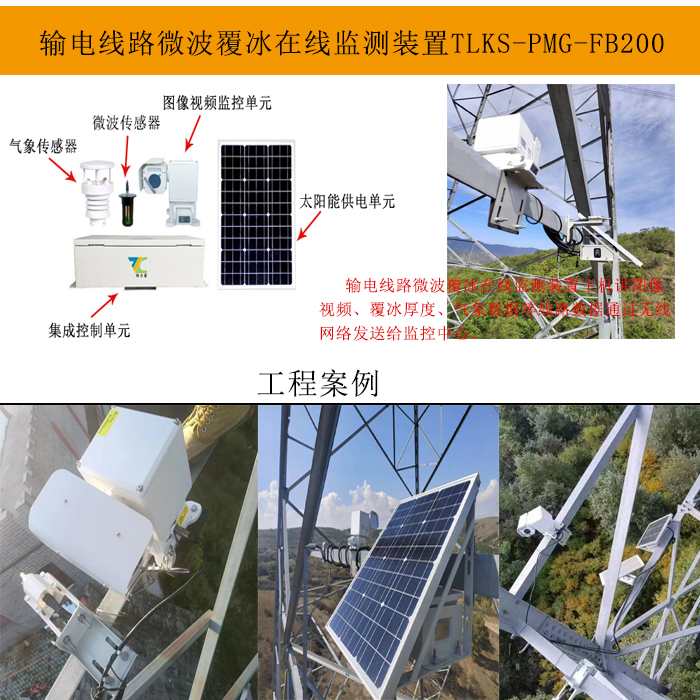

傳感器網絡協同工作

裝置集成多種高精度傳感器,構建全方位監測網絡。力學傳感器采用柱式拉力傳感器,以球頭掛環形式安裝在絕緣子串與橫梁之間,實時采集垂直檔距內導線及絕緣子的荷載數據。當線路覆冰時,荷載增加量通過桿塔覆冰力學模型換算為等效覆冰厚度。例如,某型設備采用量程7-50t的拉力傳感器,測量范圍達5%-100%FS,回零誤差控制在±0.25%FS以內。

氣象傳感器模塊集成四要素監測單元,同步采集環境溫度、濕度、風速、風向數據。當監測到氣溫低于0℃、濕度高于85%且風速小于5m/s時,系統自動判定為覆冰高危條件,將數據采集頻率從默認30分鐘/次提升至10分鐘/次。圖像傳感器采用200萬像素高清攝像機,通過邊緣檢測算法自動識別導線覆冰輪廓,與力學數據交叉驗證,確保監測精度誤差小于5%。

智能數據處理流程

原始數據經多源融合算法處理,消除環境干擾因素。內置算法可自動識別并剔除鳥類停留、短時雨雪等非覆冰因素引起的載荷波動。通過懸鏈線方程計算弧垂變化,結合導線參數建立覆冰厚度數學模型。某型設備采用溫度補償算法,有效消除晝夜溫差導致的金屬形變誤差,確保在-25℃至+70℃環境溫度下穩定工作。

通信與供電系統

數據傳輸采用4G/5G/LoRa無線通信技術,通過VPN專用通道加密傳輸至監控中心。供電系統采用太陽能板與聚合物鋰電池組合方案,滿電狀態下可連續無光照運行15天。在極端天氣條件下,裝置可自動切換至導線感應取電模式,確保持續供電。

技術優勢實證分析

監測效能提升

相比傳統人工巡檢周期數天、無人機巡查受天氣限制的局限,在線監測裝置實現每秒數據更新,精度達±1mm。某東北電網2022年冬季部署案例顯示,系統成功監測27次覆冰事件,平均預警時間1.2小時,較人工巡檢提前4-6小時發現異常,避免13起線路跳閘事故,減少直接經濟損失超800萬元。

經濟性優勢

單套設備可覆蓋1-3公里線路,綜合成本僅為人工巡檢的1/5。設備壽命達8-10年,支持遠程固件升級,年維護頻次降低70%以上。某型設備采用模塊化設計,關鍵部件如拉力傳感器支持非標定制,適配不同電壓等級線路需求。

智能化功能拓展

歷史數據可訓練AI預測模型,結合氣象趨勢預判未來6-12小時覆冰增長。裝置與直流融冰系統聯動,當覆冰厚度超過閾值時自動啟動融冰程序。某案例中,系統通過分析光單元溫度特性,將融冰過程光纖纖芯溫度控制在80℃以內,確保通信傳輸性能不受影響。

行業應用實踐

重點區域部署

在云貴高原、川藏線等重冰區,裝置提前預警機制有效防止桿塔倒塌事故。某500kV線路應用案例顯示,系統通過監測絕緣子串橫向偏斜角變化,提前3小時預警覆冰導致的弧垂異常,運維團隊及時采取機械除冰措施。

新能源場站應用

針對風電葉片和光伏支架的覆冰監測,裝置采用微波遙感技術實現非接觸式測量。某風電場部署后,通過分析微波反射回波,準確識別葉片前緣覆冰區域,結合風速數據優化停機策略,年發電量損失降低18%。

智能電網集成

裝置數據接入電網災害預警平臺,與氣象部門數據實現秒級同步。在2023年華中地區凍雨災害中,系統通過分析覆冰增長速率,為調度部門提供精準的負荷調整建議,保障主網架穩定運行。

技術發展展望

當前裝置已實現覆冰狀態的實時監測與預警,未來將融合更多前沿技術。微波分布式測溫技術可實現光纜全線溫度監測,誤差小于±0.5℃。基于數字孿生的覆冰預測模型正在研發,通過歷史數據訓練,可提前24小時預測覆冰發展趨勢,為電網調度提供更充足的應對時間。

該技術的規模化應用,標志著我國輸電線路防冰減災能力進入智能化新階段,為構建新型電力系統提供堅實的技術支撐。

審核編輯 黃宇

-

輸電線路

+關注

關注

1文章

696瀏覽量

23691 -

在線監測

+關注

關注

1文章

724瀏覽量

27185

發布評論請先 登錄

架空線路“冰甲守護者”:拉力導線覆冰裝置如何破解電網寒冬困局?

模擬導線覆冰輸電線路在線監測裝置

模擬導線覆冰在線監測裝置:電力系統防冰減災的科技利器

模擬導線覆冰在線監測裝置:電力系統防冰減災的科技利器

評論