2018年對于企業來說是煎熬的一年,各行業水逆嚴重,經歷生死邊緣的掙扎。其中尤其以制造業最為痛苦。

萬物互聯、萬物共享、數字化、智能化這樣的字眼,不僅僅表現為時代的變化,更多的表現出人們對這個時代的恐懼與焦慮——下一步到底該怎么走?

工業互聯網像是剛剛吹響的號角,改變了制造業一直以來茍延殘喘的發展形態,激發企業數字化轉型的節奏,影響企業的管理方式和組織形式。

對于企業數字化轉型迷茫的是,新生的物聯網公司,要么是擁有信息技術(IT)背景,有很強的平臺打造能力,但不知道做什么應用,解決行業何種痛點;要么是工業運營背景,有很多很多需求,不知道怎么落地。

MES、ERP已死

信息化是軟件時代的產物。IT行業從大型軟件加設備、到SaaS(軟件即服務),而制造業信息化則照單全收。

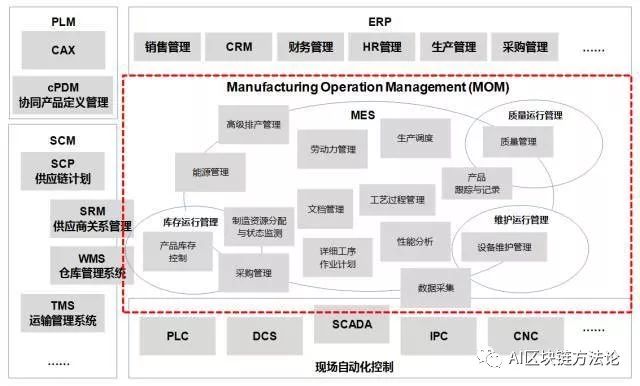

隨著平臺時代的到來,尤其是工業互聯網的普及,制造業的信息化正在受到了全新的挑戰。例如產品生命周期管理(PLM)軟件的使用機制,正在從一次性授權購買,轉向訂閱制。美國物聯網和PLM的引領者PTC公司正在快速地奔跑在這條道路上。

訂閱制所造成的副作用在于,大大降低企業信息化的門檻,如此一來,信息化似乎正在喪失它的價值,那么未來,信息化將走向何處?

從傳統的制造模式上可以看出,MES無法產品化,且實施成本高,難度大。

ERP,PDM,PLC,DCS又充滿大量的不確定性,很多企業用了ERP后,感覺自己擁有了大量的數據,就理所當然認為數字化轉型已經成功了一半,實在是對上云和數字化的一種誤解。

不是擁有了大數據就是上云,無效的數據,反而是上云過程中的負擔。

“砸掉服務器”、“砸掉ERP”,企業有選擇性的上云,是企業數字化轉型最好走的一條路。

OT技術IT化

只考慮IT上云,也是現在數字化過程中存在的一個誤區。

物聯網的出現,促使了OT和IT融合的可能。物聯網應用在很多層面上就是統一IT和OT的視角。工業互聯網平臺的普及,不同于常規的企業管理軟件ERP和執行管理系統MES,它不僅僅是執行既定指令,更是要考慮這些數據背后的價值,而這只能站在更高的戰略崗位上才可以評估和定義。

雖然IT-OT互相割裂,缺乏專門領導機構齊頭并進。但由于企業已經認識到數據會越來越有價值,各個業務部門和運營團隊都在積極推進工業互聯網,在自己的設備上實施了數量驚人、零散的項目,專注于解決特定的小問題。這會進一步惡化了IT-OT融合過程中的各個層級上無法協同的問題。企業小規模的團隊在技術上苦苦掙扎的情況并不少見。跨部門往往只能保持最低限度的溝通,這意味著這些孤立的工作有很大的可能性會夭折。

物聯網的崛起,為井水不犯河水的IT和OT的融合提供了條件,但二者的就緒度卻是完全不同。GE在2018年的報告中指出,真正數字轉型的主戰場,恰恰是發生在IT和OT交界的地方,IT信息化部門是無法獨立勝任的。

數字化的能量

數字化的崛起,是工業數字時代的熱兵器;相對而言,信息化則是工業數字時代的冷兵器。

互聯網時代的信息化,打破了數據間的信息孤島,有效解決了信息不對稱的問題。人們能夠通過信息的傳遞,更加嫻熟的掌握市場需求,從而規模化的進行產品生產,提高生產效率。

數字化不是傳統信息化的菜,它是從設計到制造到服務的一次全貫通,是全價值鏈的數字化制造的產物,具有“全設備、全渠道”的屬性。未來數字化不再是簡單的產品的規模化,而是經營和商業模式的裂變復制,也就是說,未來制造商的競爭,不再是簡單的物理產品功能,一定程度上,生產關系的裂變。這是思維模式的巨大變化。

智能模式

未來數字化的業務方向將是“場景出發,激活應用”。MES、ERP正在走向生命盡頭,世界呼喚新的智能模式,拯救當前工業互聯網。

中國模式工業互聯網,只是單純地把商業互聯網數據傳至ERP,MES軟件,進行融合生產。

智能化的工業互聯網模式,集成PLC、DCS控制器,設備,數據,人的智慧等,通過AI區塊鏈,將研發、采購、制造、銷售等數據、應用、設備等通過算法進行碎片化和場景化,不斷融合、迭代升級集成到一個智能人系統,實時分析和調取數據場景,并預知下一步的發展方向。

另外,企業上云,三分設備,七分平臺!另外90分靠運營。AI區塊鏈經濟模式,不僅能夠將數字資產加密傳遞,進行數字資產token的實時化激勵,還可以通過社會化運營,跨越國界、跨越行業、跨越幣種,這才最牛逼的AI區塊鏈中國智能經濟模式。

-

物聯網

+關注

關注

2930文章

46155瀏覽量

391211 -

工業互聯網

+關注

關注

28文章

4362瀏覽量

95010 -

區塊鏈

+關注

關注

112文章

15565瀏覽量

108242

原文標題:MES、ERP已死,中國工業互聯網呼喚新的智能模式!

文章出處:【微信號:nq6819,微信公眾號:AI聶潛】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

科義履帶式巡檢機器人:中國 AI 場景落地的工業實踐范本

循環經濟 2.0:海翔科技如何用區塊鏈技術追溯二手設備全生命周期

如何構建AI區塊鏈中國智能經濟模式?

如何構建AI區塊鏈中國智能經濟模式?

評論