今日(9月8日),在由太和智庫發起主辦、每日經濟新聞戰略合作的“太和文明論壇”上,德國漢堡大學多模態技術研究所所長張建偉表示,機器學習是人工智能突破的主要方法。

“我三十年前在清華學人工智能、計算機,當時很多算法都有,但是今天計算能力已經達到了當時的100萬倍,現在的5G、云計算技術,使得我們在數據的收集、數據的整理、數據自動分類上能夠做到智能決策的機會。”張建偉解釋道。

▲德國漢堡大學多模態技術研究所所長 張建偉 圖片來源:太和智庫

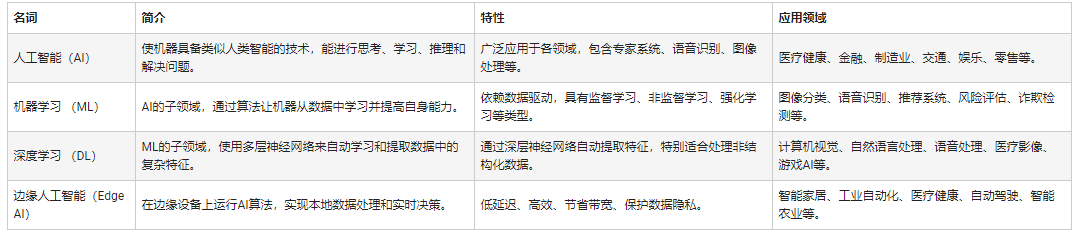

張建偉介紹,現在的人工智能主要基于單模態實現,比如只針對圖像信息或語音信息進行基于大數據的人工神經網絡學習,屬于弱人工智能;未來的人工智能技術將基于多模態交互,能夠認知整合包括文本、圖像、聲音等在內的各種信息,從而讓人機交互變得更自然、更精確、更穩定,屬于強人工智能。

在技術發展上,張建偉認為,基于深度學習大數據的可計算的連接主義得到新的發展,但強人工智能面臨的一個最大的挑戰是如何將人的各類學習機制連接到一起。要實現強人工智能,需要進行跨模態研究,包括機器記憶、預測與數據校準、知識抽取、推理、歸納、表達和自主學習等。科學家們認為,真正實現和人腦一樣的強人工智能至少還需要一個世紀的時間。

HCPS(人-信息-物理系統)被認為是人工智能未來重要的一個應用領域。張建偉舉例介紹,弱人工智能和強人工智能的區別在實際應用中非常明顯。另外,人工智能不具有人類的價值觀、人生觀、道德觀,遷移學習的能力也是下一代人工智能的關鍵技術。

人工智能的發展伴隨著倫理沖突,張建偉介紹,在德國已經出現“反對機器人”的情況,“這是非常好的一個事情,提醒我們在做人工智能時,考慮到倫理和社會”。

機器人倫理問題在“機器人伴侶”產品中體現得較為明顯,張建偉透露多模態交互作用被許多企業看好,希望能夠將其應用于機器人伴侶中,包括很賺錢的“成人娃娃”,但他并不支持這一應用的發展。“人的尊嚴、人活著的價值還是應該放在首位。雖然有商業需求,但是我們不能引領這種需求,讓人類走到一個真正滅亡的階段。”

張建偉強調,在機器人倫理中以人為本,實現可透明的人工智能系統。“我自己本身希望ICT和AI、和機器人真正能夠解決我們未來的剛需,然后來選擇優先資助的應用場景,通過跨界合作,來限制有危險的場景。”

-

機器人

+關注

關注

213文章

29756瀏覽量

213049 -

神經網絡

+關注

關注

42文章

4814瀏覽量

103721 -

人工智能

+關注

關注

1807文章

49035瀏覽量

249775

原文標題:德國漢堡大學教授張建偉:機器人倫理應以人為本 讓人類走向滅亡的商業需求不可推崇

文章出處:【微信號:tjrobot,微信公眾號:天津機器人】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

偉立機器人入選2024年浙江省人工智能應用場景名單

數學專業轉人工智能方向:考研/就業前景分析及大學四年學習路徑全揭秘

【「具身智能機器人系統」閱讀體驗】1.初步理解具身智能

【「具身智能機器人系統」閱讀體驗】+數據在具身人工智能中的價值

博世與清華大學續簽人工智能研究合作協議

嵌入式和人工智能究竟是什么關系?

人工智能、機器學習和深度學習存在什么區別

思看科技聯合太原理工大學人工智能學院產教融合研討會圓滿舉辦

德國漢堡大學教授張建偉:機器學習是人工智能突破的主要方法

德國漢堡大學教授張建偉:機器學習是人工智能突破的主要方法

評論