隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的開啟之后,PC市場(chǎng)就開始出現(xiàn)了持續(xù)多年的連續(xù)下滑,再加上錯(cuò)失移動(dòng)市場(chǎng)的機(jī)遇,英特爾遭遇了不小的挫折。而隨著萬物互聯(lián),大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來,數(shù)據(jù)開始變得越來越重要。“數(shù)據(jù)是未來的石油!”這曾是英特爾前任CEO科再奇常說的一句話。

為了抓住“數(shù)據(jù)紅利”,早在三年前,英特爾就提出了要從處理器制造商身份轉(zhuǎn)型為數(shù)據(jù)公司。

“很快我們的‘以數(shù)據(jù)為中心業(yè)務(wù)’占比將會(huì)超過‘以PC為中心的業(yè)務(wù)’,這將是英特爾歷史上最成功的轉(zhuǎn)型。”在3月28日,以“萬有IN力,數(shù)立未來”為主題的“2019英特爾中國媒體紛享會(huì)”上,英特爾公司全球副總裁兼中國區(qū)總裁楊旭非常肯定的說到。

挖掘“數(shù)據(jù)紅利”的關(guān)鍵

我們都知道,第三次工業(yè)革命是由計(jì)算機(jī)及信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)的,那么第四次工業(yè)革命的核心驅(qū)動(dòng)力將會(huì)是什么?有人認(rèn)為是人工智能技術(shù)。但是,人工智能技術(shù)在半個(gè)多世紀(jì)之前就已經(jīng)開始出現(xiàn),而近些年人工智能能力的釋放,歸根結(jié)底還是得益于數(shù)據(jù)的爆炸式增長。所以,從某種程度上,我們可以說,數(shù)據(jù)才是驅(qū)動(dòng)新工業(yè)革命的源動(dòng)力。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示,2011年到2018年全球數(shù)據(jù)的爆發(fā)量增長了18倍。到2025年,全球智能互聯(lián)設(shè)備將超過1500億臺(tái),將產(chǎn)生175ZB的數(shù)據(jù)量。其中,中國將會(huì)有800億臺(tái)智能互聯(lián)設(shè)備,產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將達(dá)到48.6ZB。

英特爾公司市場(chǎng)營銷集團(tuán)副總裁兼中國區(qū)總經(jīng)理王銳表示,隨著數(shù)據(jù)的爆發(fā),以及數(shù)據(jù)紅利被更深度的挖掘,以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵生產(chǎn)資料的數(shù)字經(jīng)濟(jì)將蓬勃發(fā)展。行業(yè)報(bào)告顯示2017年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的總量已經(jīng)達(dá)到近13萬億美元,已經(jīng)占到全球GDP的16%。這一比例將在未來三年內(nèi)繼續(xù)增長到超過50%。

但數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)開啟的未來也才剛剛開始,絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)還未轉(zhuǎn)化成商業(yè)價(jià)值。因?yàn)椋壳皵?shù)據(jù)產(chǎn)生的速度和規(guī)模,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了我們的處理和計(jì)算能力。再加上未來更加多樣化的數(shù)據(jù)形態(tài)和計(jì)算場(chǎng)景,如何將海量的數(shù)據(jù)充分利用起來,挖掘“數(shù)據(jù)紅利”,使其成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力,則成為了一大難題。

楊旭表示:“要解決這個(gè)問題,很多關(guān)鍵性的技術(shù)都必須要?jiǎng)?chuàng)新,比如人工智能、5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)傳輸、存儲(chǔ)和內(nèi)存等眾多技術(shù)都需要突破。這樣才能在‘智能+’時(shí)代,深挖數(shù)據(jù)紅利能夠?yàn)楫a(chǎn)業(yè)創(chuàng)造增值空間,進(jìn)而加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)落地。”

從“以晶體管為中心”到“以數(shù)據(jù)為中心”

眾所周知,摩爾定律是英特爾創(chuàng)始人之一的戈登·摩爾(Gordon Moore)于半個(gè)世紀(jì)前提出來的。其主要內(nèi)容為,“當(dāng)價(jià)格不變時(shí),集成電路上可容納的晶體管數(shù)目,約每隔18-24個(gè)月便會(huì)增加一倍。”在摩爾定律誕生之后幾十年,半導(dǎo)體制程技術(shù)的發(fā)展也基本遵循著這一定律向前推進(jìn)。

作為摩爾定律的主要推動(dòng)者,一直以來,英特爾也是持續(xù)引領(lǐng)著半導(dǎo)體制程技術(shù)的發(fā)展。但是,隨著現(xiàn)在晶體管越來越小,到未來的5nm/3nm,已經(jīng)越來越逼近物理極限,摩爾定律的維系也越來越困難。再加上此前英特爾的10nm工藝遇阻和多次跳票,也使得外界“摩爾定律已死”的聲音不斷。

但是在英特爾看來,摩爾定律實(shí)際上是兩個(gè)層面的:

一個(gè)是把晶體管做小,每隔18-24個(gè)月,單位面積芯片上的晶體管密度增加一倍。雖然現(xiàn)在難度越來越大,但是英特爾表示,從10nm到7nm再到5nm,目前仍然有多種不同的技術(shù),可以進(jìn)一步把晶體管做的越來越小。

另一個(gè)層面則是同樣價(jià)格下,每隔18-24個(gè)月可以買到的計(jì)算量翻倍。在制程工藝不提升的情況下,可以通過異構(gòu)的方式,把不同的計(jì)算模塊放在一起,以2D或3D方式集成,進(jìn)一步提高處理密度。還可以通過新型的處理架構(gòu),比如針對(duì)AI算法的定制化的ASIC處理器架構(gòu),可以大幅度的提高AI處理性能。這些技術(shù)組合起來使用,仍然可以讓摩爾定律的經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)存在,同樣的價(jià)錢仍然可以買到指數(shù)級(jí)上升的數(shù)據(jù)處理或者數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力。

而這里采用什么樣的異構(gòu)方式,采用什么樣的新型架構(gòu),采用什么樣的封裝技術(shù),不再是單純的以晶體管的密度為導(dǎo)向,而是以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向。需要針對(duì)不同的數(shù)據(jù)類型,不同的場(chǎng)景計(jì)算類型,需要選擇最優(yōu)的組合方式,來實(shí)現(xiàn)摩爾定律的經(jīng)濟(jì)效益。

”未來海量的數(shù)據(jù)當(dāng)中,既有數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù),也有邊緣端的數(shù)據(jù),所有的終端都在產(chǎn)生數(shù)據(jù),AI在分析和處理這些數(shù)據(jù)時(shí),還會(huì)產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)。而在數(shù)據(jù)形態(tài)上,可能既有傳統(tǒng)的數(shù)據(jù),也有AI的數(shù)據(jù),也有來自量子計(jì)算的數(shù)據(jù),還有來自神經(jīng)擬態(tài)等等各種不同形態(tài)的數(shù)據(jù)。”楊旭表示:“不同的數(shù)據(jù)類型和形態(tài),所需要的計(jì)算能力是不一樣的。而且從數(shù)據(jù)處理到傳輸、到存儲(chǔ)等關(guān)鍵技術(shù)都需要更大的創(chuàng)新和革命。而英特爾從以晶體管為中心轉(zhuǎn)變到以數(shù)據(jù)為中心,就算要讓數(shù)據(jù)的價(jià)值體現(xiàn)出來。“

從以晶體管為中心到以數(shù)據(jù)為中心的轉(zhuǎn)變,使得英特爾能夠更好的繼續(xù)推進(jìn)摩爾定律的經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)揮,可以讓我們繼續(xù)擁有更好,更便宜的芯片。但是,以數(shù)據(jù)為中心的未來,還需要更完整的更系統(tǒng)性的思考,因?yàn)閱我灰蛩匾呀?jīng)不足以滿足多元化的未來計(jì)算需求。

正如我們前面所提到的,挖掘“數(shù)據(jù)紅利”,很多關(guān)鍵性的技術(shù)都必須要?jiǎng)?chuàng)新,比如人工智能、5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)傳輸、存儲(chǔ)和內(nèi)存等眾多關(guān)鍵技術(shù)都需要突破。

楊旭表示:“在這些關(guān)鍵技術(shù)上,英特爾擁有全面的優(yōu)勢(shì)。英特爾是唯一一個(gè)可以提供端到端的芯片計(jì)算、連接、存儲(chǔ)等方方面面技術(shù)的半導(dǎo)體技術(shù)廠商,而且可以在每個(gè)點(diǎn)上優(yōu)化,從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、軟件等方面全面優(yōu)化。同時(shí),英特爾這么多年和產(chǎn)業(yè)合作的經(jīng)驗(yàn),不但我們自己要繼續(xù)創(chuàng)新,我們大量投入研發(fā)、制造、品牌營銷、建立產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),和合作伙伴一起深層次合作創(chuàng)新,才能把產(chǎn)業(yè)做好。”

因此,英特爾進(jìn)一步提出了以制程和封裝、架構(gòu)、內(nèi)存和存儲(chǔ)、互連、安全、軟件這六大技術(shù)支柱來應(yīng)對(duì)未來數(shù)據(jù)量的爆炸式增長、數(shù)據(jù)的多樣化以及處理方式的多樣性。而且這六大技術(shù)支柱是互相相關(guān)、緊密耦合的。

六大技術(shù)支柱:推動(dòng)英特爾持續(xù)創(chuàng)新

”我們認(rèn)為這六大技術(shù)支柱會(huì)給我們帶來指數(shù)級(jí)的創(chuàng)新,將是英特爾未來10年,乃至未來50年的主要驅(qū)動(dòng)力。“英特爾中國研究院院長宋繼強(qiáng)非常肯定的說到。

宋繼強(qiáng)解釋稱:“制程和封裝是做芯片最基本的技術(shù),架構(gòu)是芯片里面晶體管怎么組織、怎么處理數(shù)據(jù),再通過把它和內(nèi)存和存儲(chǔ)結(jié)合在一起,就可以既處理數(shù)據(jù)又存儲(chǔ)數(shù)據(jù),這三個(gè)結(jié)合在一起就構(gòu)成了最小型化的系統(tǒng)。這是針對(duì)單一設(shè)備的。如果想要多個(gè)設(shè)備一起工作就要互連,互連既可以是有線的,也可以是無線的。設(shè)備互連以后,中間的信息傳輸還需要放在安全的框架下。這些都準(zhǔn)備好了以后,還需要統(tǒng)一的軟件接口,便于軟件開發(fā)人員能夠輕松的進(jìn)行開發(fā)。所以這六大支柱技術(shù)是一層層疊加的完整的創(chuàng)新方案。”

1、制程和封裝

一直以來,英特爾在制程技術(shù)上都引領(lǐng)全球,這是構(gòu)建領(lǐng)先產(chǎn)品的關(guān)鍵基礎(chǔ),也是英特爾此前一直獨(dú)霸PC和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的關(guān)鍵。而隨著英特爾從以晶體管為中心向以數(shù)據(jù)為中心轉(zhuǎn)變,英特爾也開始通過3D封裝技術(shù)來推進(jìn)摩爾定律的經(jīng)濟(jì)效益。

在去年年底的英特爾架構(gòu)日活動(dòng)上,英特爾就推出了業(yè)界首創(chuàng)的3D邏輯芯片封裝技術(shù)——Foveros 3D,它可實(shí)現(xiàn)在邏輯芯片上堆疊邏輯芯片。以前只能把邏輯芯片和存儲(chǔ)芯片連在一起,因?yàn)橹虚g的帶寬和數(shù)據(jù)要求要低一些。而Foveros 3D則把邏輯芯片和邏輯芯片連在一起,同時(shí)保證連接的帶寬足夠大、速度夠快、功耗夠低,而且3D的堆疊封裝形式,還可以保持較小的面積。此外,F(xiàn)overos 3D還可以與英特爾2017年推出的EMIB(Embedded Multi-Die Interconnect Bridge,嵌入式多核心互聯(lián)橋接)封裝技術(shù)相結(jié)合,可以將不同類型、不同制程的小芯片IP靈活組合在一起。在三維空間提高晶體管密度和多功能集成,為計(jì)算力帶來指數(shù)級(jí)提升。

“這是很高的技術(shù)挑戰(zhàn),目前這是英特爾獨(dú)有的先進(jìn)技術(shù)。”宋繼強(qiáng)說到。

在今年的CES展會(huì)上,英特爾還推出了首款基于Foveros 3D封裝技術(shù)的混合CPU架構(gòu)SoC平臺(tái)“Lakefield”。其將1個(gè)10nm Sunny Cove核心和4個(gè)Atom系列的10nm Tremont核心通過Foveros 3D芯片堆疊技術(shù)封裝到了一起。同層上還把GPU和其他加速器放在里面,其他層疊加了DRAM、疊加了I/O。這使得先前采用分離設(shè)計(jì)的不同IP整合到一起,同時(shí)保持較小的SoC尺寸,功耗也可以控制的非常低。

而且,F(xiàn)overos 3D結(jié)合EMIB技術(shù)還可制程不同制程的芯片3D封裝到一起。比如計(jì)算邏輯芯片通常對(duì)要高性能、低功耗有較高要求,所以可以用先進(jìn)的10nm工藝,但是其他的,比如I/O或者modem部分則可能沒有必要用10nm,可以用原來的已經(jīng)有成熟的14nm制程,無需拿到在10nm上重新驗(yàn)證。可以實(shí)現(xiàn)更多的多樣性和快速滿足客戶定制性的需求。

2、架構(gòu)創(chuàng)新

在單核時(shí)代,提升處理器的性能主要是依靠提升單個(gè)核心的晶體管密度,提升處理器的主頻,但是主頻上到一定的高度之后,就碰到了“功率墻”,因?yàn)樵偻咸嵘黝l,性能提升已經(jīng)非常有限,但是功耗卻快速升高,芯片也會(huì)不穩(wěn)定。

所幸的是,工程師發(fā)現(xiàn)通過多核的架構(gòu),可以繼續(xù)推動(dòng)處理器性能的提升。于是,從2000年之后,芯片進(jìn)入了多核時(shí)代。但是,隨著芯片核心上到一定程度之后,又遇到了新的問題,這么多的核,要存儲(chǔ)數(shù)據(jù)都要通過同一條總線訪問DRAM,這里就遇到了“內(nèi)存墻”,內(nèi)存帶寬的大小限制了通過進(jìn)一步提升核數(shù)所帶來的性能提升。

宋繼強(qiáng)表示,現(xiàn)階段要繼續(xù)提升處理器的性能,就要根據(jù)數(shù)據(jù)種類、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式和處理方式來優(yōu)化架構(gòu)。采用最優(yōu)化的架構(gòu)處理數(shù)據(jù)、訪問內(nèi)存,甚至是把一些內(nèi)存放入計(jì)算,或者在芯片計(jì)算架構(gòu)里放入內(nèi)存,這也就開始了架構(gòu)創(chuàng)新時(shí)代。

就目前來看,針對(duì)不同的計(jì)算類型,主要有CPU、GPU、ASIC、FPGA四類不同的計(jì)算架構(gòu)。在日益復(fù)雜和多樣化的需求之下,各種計(jì)算架構(gòu)也在不斷創(chuàng)新,而且也出現(xiàn)了更多的不同類型的組合。

而對(duì)于英特爾來說,這四類計(jì)算架構(gòu)均有完備的產(chǎn)品部署,而且也一直在持續(xù)創(chuàng)新當(dāng)中。比如,在CUP方面,英特爾最新的發(fā)布的酷睿CPU把超標(biāo)量的最新優(yōu)勢(shì)都放進(jìn)去了,大幅提升了單線程的處理能力。另外,在CPU里面有DL Boost,專門加入了對(duì)AI計(jì)算的支持,可以在CPU里把深度學(xué)習(xí)的推理速度提高10倍以上;在GPU矢量處理器方面,英特爾除了第11代嵌入式的GPU之外,還有即將推出的基于全新GPU架構(gòu)的獨(dú)顯Xe系列;英特爾還有專用的ASIC加速器,像Movidius、Mobileye的加速器,以及Altera的FPGA。

此外,在全新的計(jì)算架構(gòu)方面,英特爾還擁有神經(jīng)擬態(tài)計(jì)算芯片Loihi(模擬了人腦神經(jīng)元結(jié)構(gòu))、49量子位的量子芯片、最小的自旋量子位芯片。并且為了能夠規(guī)模化的生產(chǎn)和測(cè)試,英特爾還專門和產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界合作,設(shè)計(jì)了低溫晶圓探測(cè)儀,可以在低溫下測(cè)試這樣的芯片的計(jì)算和存儲(chǔ)是否都是可靠的。

“架構(gòu)創(chuàng)新在未來十年會(huì)是一個(gè)主流,而且這里面會(huì)有多種不同的架構(gòu)互相組合、比拼。我們還需要把這些不同架構(gòu)通過封裝整合在一起,可以更好地把一個(gè)系統(tǒng)里不同種類的數(shù)據(jù)同時(shí)處理的非常有效和低功耗,以滿足以數(shù)據(jù)為中心的創(chuàng)新時(shí)代。”宋繼強(qiáng)認(rèn)為:“未來十年創(chuàng)新會(huì)由架構(gòu)驅(qū)動(dòng)。架構(gòu)將快速演進(jìn),將帶來指數(shù)級(jí)的擴(kuò)展效應(yīng)。”

3、內(nèi)存和存儲(chǔ)

前面有提到,在多核時(shí)代,處理器性能的提升受到了“內(nèi)存墻”的制約。而為了解決這個(gè)問題,英特爾也做了非常多的努力。

從存取速度上來看,CPU里面的緩存SRAM最快的,然后才是DRAM內(nèi)存,DRAM可直接被CPU訪問,NAND FLASH存儲(chǔ)則不直接被訪問。這三級(jí)之間的速度差是非常大的,達(dá)到了百倍甚至是千倍的差距。如果未來計(jì)算需要非常大量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和訪問,這樣的速度差將嚴(yán)重影響性能。

因此,英特爾往里面加入了幾級(jí)不同的存儲(chǔ)技術(shù)。比如在緩存和DRAM之間加入10倍DRAM帶寬的封裝內(nèi)存,而在DRAM和存儲(chǔ)之間,可以加入數(shù)據(jù)中心級(jí)的持久內(nèi)存、還有固態(tài)盤和QLC固態(tài)盤。將使得每一級(jí)之間的速度差只有10倍左右,這種非常平滑的存儲(chǔ)結(jié)構(gòu),將極大提高未來整體的系統(tǒng)性能。

宋繼強(qiáng)稱:“英特爾正在重塑內(nèi)存和存儲(chǔ)層級(jí)結(jié)構(gòu),填補(bǔ)層級(jí)空白,將為內(nèi)存性能帶來指數(shù)級(jí)的提升。”

4、互聯(lián)技術(shù)

另外不論是對(duì)于芯片內(nèi)部晶體管之間,還是芯片與芯片之間,亦或是設(shè)備與設(shè)備之間,互聯(lián)技術(shù)也是至關(guān)重要的。而英特爾在這塊的也是擁有非常多的產(chǎn)品和技術(shù)積累。

比如在芯片級(jí),英特爾不僅擁有可重構(gòu)、可擴(kuò)展的架構(gòu),還擁有領(lǐng)先的封裝架構(gòu),比如前面提到的Foveros 3D封裝技術(shù),不僅可以將內(nèi)存芯片與邏輯芯片堆疊,還能將邏輯芯片與邏輯芯片堆疊在一起,實(shí)現(xiàn)直接的互聯(lián)。而且前面提到的英特爾的EMIB技術(shù),還能夠?qū)⒉煌瞥绦酒刹⒎庋b到一起,并實(shí)現(xiàn)高速互聯(lián)。

去年9月,英特爾還收購了總部位于美國加州圣何塞的NetSpeed Systems,該公司是一家系統(tǒng)芯片設(shè)計(jì)工具和互連架構(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)提供商。

另外值得一提的是,今年3月,英特爾聯(lián)合微軟、阿里巴巴、思科、戴爾、Facebook、谷歌、惠普企業(yè)以及華為建立了Compute Express Link(簡稱CXL)的新計(jì)算互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn),以便在數(shù)據(jù)中心CPU和加速器芯片之間實(shí)現(xiàn)超高速互連。

而在設(shè)備與設(shè)備之間的互聯(lián)方面,英特爾不僅有Thunderbolt技術(shù)(3月初,已向USB推廣組織——USB-IF開放了Thunderbolt 3協(xié)議規(guī)范),還有蜂窩無線互聯(lián)技術(shù),不僅其4G的基帶芯片已被蘋果iPhone所廣泛采用,而且在5G方面,英特爾目前也已推出了多款5G芯片(XMM 8060/8160)。

“英特爾非常樂于把互連方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)界共享。比如開放Thunderbolt,與產(chǎn)業(yè)伙伴建立CXL標(biāo)準(zhǔn),我們也為5G標(biāo)準(zhǔn)做了很多的貢獻(xiàn)。我們深度的參與到互聯(lián)產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)中,致力于和產(chǎn)業(yè)界一起合作創(chuàng)新。”宋繼強(qiáng)補(bǔ)充說到。

5、安全

隨著萬物互聯(lián)時(shí)代的到來,越來越多的信息將會(huì)被傳輸?shù)骄W(wǎng)上,或者存儲(chǔ)在可聯(lián)網(wǎng)的本地設(shè)備當(dāng)中,數(shù)據(jù)安全也已經(jīng)變得越來越重要。而數(shù)據(jù)的安全不僅需要硬件級(jí)別的安全,還需要多個(gè)系統(tǒng)層級(jí)的軟件堆棧的保護(hù)。

英特爾在安全方面的技術(shù)非常完整,不僅有硬件層面的技術(shù),比如SGX,就是在CPU里面有一個(gè)專門區(qū)域可以存放關(guān)鍵代碼和數(shù)據(jù),就連操作系統(tǒng)都沒有辦法訪問的。此外英特爾還有虛擬化技術(shù),從設(shè)備級(jí)到操作系統(tǒng)級(jí),甚至到網(wǎng)絡(luò)級(jí)都有虛擬化技術(shù),可以很好的隔離不同用戶。

當(dāng)然,安全都是相對(duì)的,沒有絕對(duì)的安全。而且很多設(shè)備都是由眾多的業(yè)界合作伙伴來共同完成的,所以會(huì)涉及到非常多的不同類型的軟硬件,而每家廠商的安全要求和標(biāo)準(zhǔn)以及安全措施也是不一樣的,因此面對(duì)越來越復(fù)雜多樣的安全挑戰(zhàn),還需要產(chǎn)業(yè)界一起來共同協(xié)作創(chuàng)新。

6、軟件

前面提到,英特爾有非常多類型的計(jì)算架構(gòu),比如CPU/GPU/ASIC/FPGA等等,而面對(duì)以數(shù)據(jù)為中心的時(shí)代的到來,各種計(jì)算架構(gòu)將會(huì)出現(xiàn)越來越多的組合。而硬件的性能要很好的發(fā)揮出來,還需要軟件的配合。但是對(duì)于不同的計(jì)算架構(gòu),開發(fā)的工具和方法以及對(duì)于開發(fā)人員能力的要求都是不一樣的。那么,怎么讓軟件開發(fā)人員比較方便用到不同種類的計(jì)算架構(gòu),并實(shí)現(xiàn)最佳的性能呢?

對(duì)此,英特爾在去年推出了全新的開發(fā)工具套件OpenVINO,這是英特爾基于自身現(xiàn)有的硬件平臺(tái)開發(fā)的一種可以加快高性能計(jì)算機(jī)視覺和深度學(xué)習(xí)視覺應(yīng)用開發(fā)速度工具套件,可支持各種英特爾平臺(tái)的硬件加速器上進(jìn)行深度學(xué)習(xí),并且允許直接異構(gòu)執(zhí)行。軟件開發(fā)者只需要學(xué)習(xí)一套開發(fā)接口,一套代碼,就可以很容易的使用不同計(jì)算平臺(tái)的加速功能和不同計(jì)算架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)。

宋繼強(qiáng)表示:”oneAPI是用來釋放更多異構(gòu)軟件之間的性能非常重要的方式,今年下半年我們也會(huì)有一些產(chǎn)品出來。“

英特爾歷史上最成功的轉(zhuǎn)型

作為PC時(shí)代的開創(chuàng)者,自1992年以來,英特爾一直就是全球排名第一的半導(dǎo)體公司,但隨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,PC銷量開始出現(xiàn)了多年的持續(xù)的下滑,再加上錯(cuò)失移動(dòng)市場(chǎng)的機(jī)遇,英特爾也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。憑借著智能手機(jī)業(yè)務(wù)和存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的崛起,昔日的“小弟”三星甚至超越了英特爾成為了全球第一大半導(dǎo)體廠商。

不過,隨著萬物互聯(lián)時(shí)代的到來,為了抓住“數(shù)據(jù)紅利”,英特爾在幾年前便開始了逐步由“以PC為中心”向“以數(shù)據(jù)為中心”的業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。而這實(shí)際就是前面提到由“以晶體管為中心”到“以數(shù)據(jù)為中心”的轉(zhuǎn)變。經(jīng)過這兩三年的努力,英特爾已經(jīng)取得了初步的成效。

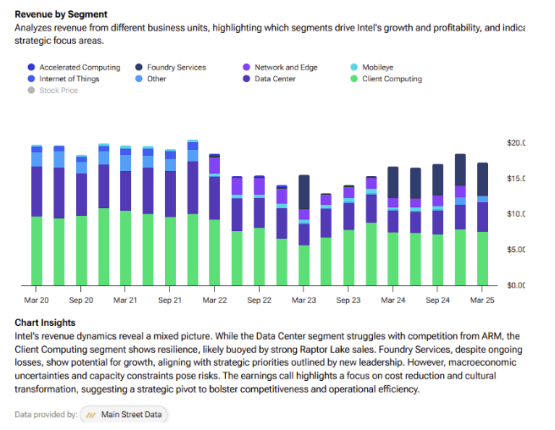

根據(jù)英特爾公布的數(shù)據(jù)顯示,自2016年以來,英特爾營收已經(jīng)連續(xù)三年屢創(chuàng)新高,在過去的2018年里,英特爾營收達(dá)到了708億美元的歷史新高,其中“以數(shù)據(jù)為中心”的業(yè)務(wù)營收占比近半,達(dá)到了48%。預(yù)計(jì)在2019年,將有望超過“以PC為中心”的業(yè)務(wù)。

“按照這個(gè)速度發(fā)展,很快我們的以數(shù)據(jù)為中心業(yè)務(wù)占比將會(huì)超過以PC為中心的業(yè)務(wù)。”楊旭強(qiáng)調(diào):“這將是英特爾歷史上最成功的轉(zhuǎn)型。”

他還表示,未來英特爾面對(duì)的市場(chǎng)是3000億美元的規(guī)模,除了PC和服務(wù)器等業(yè)務(wù)之外,英特爾在物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、輔助駕駛、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等很多新領(lǐng)域的份額還很小,可能只有20%-30%,所以發(fā)展空間非常巨大,還有2300億美元的空間可以發(fā)展。

而英特爾之所以能夠成功轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵則在于其“六大技術(shù)支柱”。宋繼強(qiáng)也表示:“這六大技術(shù)支柱支撐著英特爾的產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新,支撐著我們未來以數(shù)據(jù)為中心的業(yè)務(wù)的持續(xù)演進(jìn)。”

如果說,這“六大技術(shù)支柱”是支撐英特爾持續(xù)創(chuàng)新的關(guān)鍵支撐點(diǎn),那么,英特爾在研發(fā)上的持續(xù)的大量投入則是英特爾持續(xù)創(chuàng)新的“源動(dòng)力”。

根據(jù)英特爾公布的數(shù)據(jù)顯示,近十多年來,英特爾的研發(fā)投入一直是處于持續(xù)的增長當(dāng)中,2018年英特爾營收創(chuàng)下708億美元新高的同時(shí),英特爾在研發(fā)上的投入也達(dá)到了歷史新高,達(dá)到了135億美元。另外,在半導(dǎo)體生產(chǎn)制造方面,英特爾還投入了152億美元。

楊旭強(qiáng)調(diào):“英特爾的研發(fā)投入占銷售收入的20%,占全球半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)總投入的三分之一,在全球半導(dǎo)體企業(yè)研發(fā)投入當(dāng)中排名第一。只有放眼長遠(yuǎn),勇于投入,才能能擁有未來。我們必須要有前瞻意識(shí),原創(chuàng)意識(shí),要敢于引領(lǐng),要敢于冒險(xiǎn),不斷試錯(cuò),迅速調(diào)整,而不是盲目的跟進(jìn)。這就是英特爾的企業(yè)的靈魂。”

-

英特爾

+關(guān)注

關(guān)注

61文章

10196瀏覽量

174723 -

工業(yè)革命

+關(guān)注

關(guān)注

0文章

107瀏覽量

16047 -

智能互聯(lián)

+關(guān)注

關(guān)注

3文章

79瀏覽量

16215

原文標(biāo)題:Intel歷史上最成功的轉(zhuǎn)型:這六大技術(shù)支柱功不可沒!

文章出處:【微信號(hào):icsmart,微信公眾號(hào):芯智訊】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄

世紀(jì)大并購!傳高通有意整體收購英特爾,英特爾最新回應(yīng)

英特爾宣布工程技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)層重要任命,加速CEO陳立武轉(zhuǎn)型布局

分析師:英特爾轉(zhuǎn)型之路,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

請(qǐng)問OpenVINO?工具套件英特爾?Distribution是否與Windows? 10物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)版兼容?

將英特爾?獨(dú)立顯卡與OpenVINO?工具套件結(jié)合使用時(shí),無法運(yùn)行推理怎么解決?

英特爾?NCS2運(yùn)行演示時(shí)“無法在啟動(dòng)后找到啟動(dòng)設(shè)備”怎么解決?

英特爾推出全新英特爾銳炫B系列顯卡

英特爾12月或發(fā)布Battlemage GPU芯片

英特爾考慮出售Altera股權(quán)

英特爾至強(qiáng)品牌新戰(zhàn)略發(fā)布

面對(duì)高通收購,Apollo 50億美元投資,你該買入英特爾股票嗎?

英特爾歷史上最成功的轉(zhuǎn)型,挖掘“數(shù)據(jù)紅利”的關(guān)鍵

英特爾歷史上最成功的轉(zhuǎn)型,挖掘“數(shù)據(jù)紅利”的關(guān)鍵

評(píng)論