導語:大國超級工程的背后,都有大規模的人才戰略推動,人才戰略帶來技術突破,技術突破再形成一個行業的黃金時代。

“為什么我們的學校總是培養不出杰出的人才?”

在1935年出國留學前,錢學森在國內接受了與美國同步的教育。中學就讀于北京師范大學附屬中學,校長林礪儒力主***,啟發學生的興趣和自覺性。學生可以隨時進入化學實驗室做試驗,泡在圖書館里跟同學聊前沿的相對論和列寧的革命壯舉。

錢學森在高中畢業時,理科課程已經學到了大二。

錢學森大學就讀于交通大學上海本部,其前身是南洋公學,建校時全面對標麻省理工學院,號稱“東方MIT”。由于課程接軌,錢學森在本科時就已經讀了麻省理工的研究生課程,來到麻省理工后一年就拿到了碩士學位。

錢學森到麻省理工留學后感慨:交大的本科生教學是世界先進水平的。

2005年,錢老感慨說:“這么多年培養的學生,還沒有哪一個的學術成就,能夠跟民國時期培養的大師相比。”錢老又發問:“為什么我們的學校總是培養不出杰出的人才?”

在90%文盲率,工業基礎薄弱,政治混亂又百廢待興的民國,走出了開創整體微分幾何開宗立派的陳省身,提出了宇稱不守恒的楊振寧和李政道,發明定理證明方法孕育了整個理論計算機科學的王浩...為什么在新的時代,涌現的人才還趕不上民國時培養的大師?

錢學森

“如果你都不知道最先進的船是什么樣子,你怎么可以造出最好的船?”

結構生物學家施一公在人才引進計劃的討論會上激動的發表演講。從2008年開始的人才引進計劃剛剛走過兩年,326名海外人才被吸引回國,其中就有首位華人圖靈獎獲得者姚期智、著名生物學家施一公和饒毅。然而“一流人才少,二三流人才多”,引起社會的紛紛議論。

作為首批引進的人才代表,施一公堅定的支持人才引進計劃。

“可能我受'生于憂患死于安樂’的思想太深了,我經常很憂慮,當報道中國不如國外時我很憂慮。”

施一公的憂慮在于中國科學領域的落后。“2001-2006年生命科學高端研究成果里面,中國和美國華人的差距大約是1:10,華人大概占美國10%~20% 的分量,綜合算起來中國生命科學的高端研究成果是美國的1%~2% 。”

施一公的結論是“我們國家在很多地方還很落后,落后到有引進高端人才的必要性”,未來的中國可持續發展一定要靠自己培養的人才,但如果都不知道最先進的船是什么樣子,你怎么可能造出最好的船?

演講中的施一公(圖片源自網絡)

“我是陳立杰,我要成為一名理論計算機科學家!”

在2016年的清華本科特等獎學金的答辯場上,來自清華姚班的大四學生陳立杰的發言激發了全場的歡呼和經久不斷的掌聲。獲得國際信息學奧林匹克競賽冠軍被保送至清華姚班的陳立杰從大一開始對學術感興趣,大三期間關于統計零知識證明系統讓他成為第一個在計算機科學基礎年會上發文的中國本科生。

陳立杰說,能夠生在這樣一個黃金時代里,我感到無比榮幸,我夢想自己能成為黃金時代大潮中的一朵浪花,為人類的智慧添磚加瓦。

陳立杰出身清華姚班,直系學長中包括著名的“樓教主”樓天成以及唐文斌、印奇和楊沐,前者創立了人工智能出行公司Pony.ai,后三者是人工智能獨角獸曠視科技的創始人。Pony.ai和曠視科技,跟出身于上海交大ACM班的第四范式和依圖科技,共同占據了世界人工智能獨角獸的半壁江山。

前兩代頂尖科研人才的疑問與憂慮,在新一代中國學子的實踐當中逐漸有了答案。就像冷戰時期的噴氣實驗室、阿波羅計劃和全球互聯網的鼻祖ARPA網,在這些大國超級工程的背后,都有大規模的人才戰略推動,人才戰略帶來技術突破,技術突破再形成一個行業的黃金時代。

億萬百千十,皆始于一。在中國超級工程和國家核心產業取得突破的背后,這些領軍人物也跟國家的人才戰略密切相關:

錢學森跟“兩彈計劃“、”581計劃“;

施一公們與”***“;

陳立杰、ACM班和姚班對應的“珠峰計劃”。

一個人的命運,要靠自我奮斗,也要考慮到歷史行程。

一、人才戰爭

1934年,學霸錢學森從交通大學鐵道工程門畢業,4年的平均成績換算到今天近乎滿績。不過他在當年8月的留美公費生考試中發揮的并不好,數學竟然沒及格。好在他在“航空工程”這門課中拿了87分的高分,清華的葉企孫教授決定破格錄取,錢學森如愿以償前往麻省理工深造。

用1年時間拿到碩士學位后,錢學森投身加州理工學院的馮·卡門教授旗下鉆研航空理論,很快脫穎而出成為空氣動力領域的權威專家。

錢學森在美國能夠取得成績,除了個人的努力奮斗外,也得益于“庚款留學”機制的設立,還得益于美國在基礎科學研究領域狂飆的時代浪潮。

1933年前,德國是當之無愧的世界科學中心,當時大部分國家基礎科學的教材都是德文,德語是世界學術的官方語言。即使在1919年一戰戰敗后,德國科學都保持著世界最高水平,相對論和量子力學都在此發端。同期的美國在應用技術上處于世界前列,但在基礎科學上的研究只能算二流。

1933年前,德國擁有32名諾貝爾獎得主,而美國僅有5名,成果也偏向應用層面。

改變發生在1933年。4月7日,納粹頒布了《重設公職人員法》,宣布“***黨、馬克思***者、非雅利安血統者將被解聘”。而在大量科學家遭到解聘時,所有的德國大學卻在4月22日向納粹政府表達了集體的忠誠,在《表白書》中寫道:“這個***的陽光再度照亮了自己...”。

至1938年初,遭到驅逐的猶太裔科學家達到了1800人,德國高校教師隊伍損失達到39%,愛因斯坦、托馬斯·曼、古斯塔夫·赫茨等著名科學家均在此列。

在美國大學援助委員、援助外國流亡委員會以及洛克菲勒基金會等機構的積極運作下,數千名科學家在美國得到安置,德、奧1400名流亡科學家中,高達77%被美國接收。這批流亡科學家為美國帶來了以愛因斯坦為代表的6名諾獎得主以及后續的11名新諾獎得主,他們在美國成了幾乎所有新科學傳統的奠基人,樹立了美國在數學、物理、化學、生物等學科的領先地位。

錢學森的導師馮·卡門正是受到納粹影響赴美的猶太裔科學家,赴美后在加州理工開創了空氣動力學的研究。錢學森1936年來到馮·卡門旗下,很快脫穎而出成為卡門最欣賞的學生,逐漸從學生成為助手,再到后來成為空氣動力領域密切的合作者,共同發表了被學界稱為”錢-卡門公式的“壓力修正公式。

第二次世界大戰期間,美蘇同時盯上了德國的火箭、原子能等應用技術人才。1945年2月雅爾塔會議期間,***斷然否決了朱可夫進軍柏林的建議,要求改變進軍路線,希望先將德國導彈研究基地佩明內德收入囊中。

美國也不甘示弱,派出了馮·卡門和錢學森為代表的美國頂級導彈專家組成調查組飛赴德國,調研德國的火箭技術發展情況。在羅斯福總統的批準下,引進德國專家的“曲別針計劃(Operation ***)”落地實施,搜尋、拘禁德國科學家的速度開始加快,并暗中同V-2導彈研發的核心人物馮·布勞恩建立了聯系。

1945年2月,馮·布勞恩率設計團隊525人和積累13年的導彈研究重要研究資料投奔美占區,美軍將能帶走的設備運往美國,不能帶走的就地搗毀。5月27日,蘇軍到來后失望的發現滿地的垃圾,***得知消息后極度失望、大發雷霆:“是我們擊敗了納粹,占領了柏林和佩內明德,但是美國人確在這里帶走了德國火箭專家,還有什么比這更丟臉和不可饒恕的?”

此時的錢學森領了美國空軍上校的軍銜,在德國親自參與詢問德國火箭專家馮·布勞恩,視察了隱蔽在松林中絕密的戈林空氣動力學研究所和其他地方的風洞并撰寫報告,還同導師馮·卡門一同審問了空氣動力學的祖師爺路德維希·普朗特。

左起:普朗特、錢學森和馮·卡門(圖片源自網絡)

戰爭結束后,美國“曲別針”人才輸入計劃共引入642名德國專家。不同于猶太知識難民在基礎科學研究的聚焦,德國的火箭科學家在應用科學上的專注,有效補充了前輩們在科研領域中的缺失部分,也填補了美國的空白。馮·布勞恩后來在美國發明了“土星”系列運載火箭,在阿波羅計劃中送了12個人踏足月球。

美國是移民國家,通過良好的政治制度和文化吸引著全世界的優秀人才,但在二戰期間美國的人才供給鏈被切斷。一方面,二戰的隆隆炮火使持續百年的移民潮跌至谷底,是1820年以來美國外來移民的最少的時期。另一方面,美軍人數的暴漲26倍,嚴重消耗了大學入學生源。

針對“人才赤字”問題,美國政府開始加快人才培養:

頒布《1944軍人權利法》,為退伍軍人提供大學教育,先后有400萬退伍軍人完成本科或研究生教育;

設立獎學金制度,吸引大學生學習理工科專業,“把國家安全與物理學家的培養等同起來”,理工科專業畢業人數達到新高;

艾森豪威爾政府推動國會頒布《1958年國防教育法》,明確了國防和教育的關系,將教育確立為國防重點,大量資金流入美國高等院校,高校規模迅速擴充。

受益于德國人才的涌入以及戰后人才短缺的問題,美國在1952年通過調整移民法建立“雙軌制”人才吸引制度:

永久移民:每年限額,第一優先原則是限額的50%用于吸引外來人才,其他三項原則中規定另外50%用于美國公民和合法外僑與其外籍親屬團聚。申請第一優先原則者,必須“受過高等教育、有技術培訓的經歷、專業化經驗或特殊才能,其服務為美國之亟需”;

非移民簽證:設立臨時勞工(H類簽證)計劃,其中H-1簽證發放給有突出才能的專業技術人士,H-2發放給美國短缺的熟練和非熟練勞工,H-3簽證發放給到美國接收技術培訓的外籍勞工。

吸引外來人才成為美國移民政策的戰略目標,而以H簽證為標志的臨時科技勞工計劃“短平快”,政府可以根據經濟和政治形勢增減人數,無數工程師趨之若鶩的H-1B簽證從此發端。

至此,美國形成了內部基于高等院校的教育和科研的培養體系,外部建立雙軌制人才吸引結構。形成了完善人才體系的美國,對圍繞冷戰爆發的人才戰爭做好了充足的制度準備。

1949年,百萬雄師過大江,***在這片百廢待興的土地上建立。1950年,華羅庚從美歸國,在通過羅湖口岸的前夕發表了著名的《告留美同學的***》:“朋友們,梁園雖好,非久居之鄉!為了抉擇真理,我們應當回去;為了國家***,我們應當回去,為了為人民服務,我們也應當回去;建立我們的工作基礎,為了我們偉大***的建設和發展而奮斗!”

這封信觸動了在美國工作15年的錢學森,早在1939年完成博士學業后他就想回國,被導師馮·卡門勸了下來,在美國一待就是11年。這11年中待成了火箭領域權威、美國國防部科學咨詢團專家、領了美軍上校的頭銜并可以***進出五角大樓。

后面的故事大家都知道,錢學森在準備回國前夕被移民局扣下,隨后開始了在美國的5年***生活。同期,美國政府將失去民國政府經費支持滯留美國的3400名中國留學生強制移民,并通過支持公益組織、民間團體在***、澳門等地運作,吸引2萬多名包括張愛玲在內的民國知識階層移民美國。

1955年2月26日,中國解放軍解放所有浙江沿海島嶼,美國國會緊急通過《美臺共同防御條約》,提出“臺灣海峽受到威脅時”,他們有權使用原子彈。3月16日,美國總統艾森豪威爾在電視講話中宣稱“***不僅是戰略武器,也可以用于戰術目的。”,對當時無核能力的中國開展赤裸裸的核訛詐。

***問周總理:“在原子彈和導彈研制方面,我們的人才如何?”

周總理回答說:“我們有這方面的人才優勢,錢三強與諾貝爾獎獲得者居里夫人工作過...在美國‘火箭之父’馮·卡門博士門下工作過的導彈專家錢學森教授,我們正在通過各種途徑,爭取他早日回國...”

1955年10月8日,錢學森抵達深圳羅湖橋,一同回歸的還有核物理學家李正武、孫湘教授一家。在這之前,1424名在海外學習、工作的華人歸國,他們成為這個古老又年輕國家建設的中堅力量。1955年中國科學院首屆172名院士中,有158名為歸國人才,在中國的工業體系建設和基礎科研體系搭建工作中起到舉足輕重的作用。

錢學森自此投身我國“兩彈”的研發,兩彈的內涵也從一開始的導彈和原子彈,變成了后來的原子彈和氫彈。1957年10月,蘇聯發射首顆衛星后,錢學森又先后領導了中國衛星的“581計劃”、“651計劃”。

1964年10月16日下午3時整,中國首顆原子彈爆炸成功,核訛詐成為歷史上的名詞。

二、人才強國和人才引進計劃

1966-1977年,中國的人才體制崩潰,高考停滯10年。1977年,剛剛復出的總設計師主持座談,做出當年恢復高考的決定,570萬名考生走進高考考場,27萬人的命運從此改變。

在有留法經歷的總設計師的大力支持下,留學制度開始恢復,1978年首批52名公費留學生派遣出國,1981年自費留學的大門也正式打開,首屆托福考試在大陸舉辦。“支持留學,鼓勵回國,來去***”的留學方針被定下,第二年自費留學的人數便突破10萬人。總設計師指出:“要成千成萬地派,不是只派十個八個”。

在長時間的精神壓抑后,年輕人貪婪的渴望著外界的空氣。

1986年,清華的張朝陽考取李政道獎學金,從700名尖子生中脫穎而出,成為100個被選中的幸運兒之一,同年閻焱、熊曉鴿、張亞勤去了美國。1987年,徐小平先去美國,再到加拿大刷了很久的盤子。

1993年,《北京人在紐約》火爆全國:“如果你愛他,就把他送到紐約,因為那里是天堂;如果你恨他,就把他送到紐約,因為那里是地獄。”

《北京人在紐約》海報(圖片源自網絡)

巨大的環境鴻溝,使得極少有人想要回來。在留學生開閘的30年中,僅有四分之一的人歸國。施一公曾在演講中提到:我那屆清華2251位本科生,畢業后去美國的有一千六七百,現在大部分還在美國,但脫穎而出的很少,知足常樂是非常大的問題。

施一公在美國讀博的學習過程非常痛苦,“經常不及格”,然而博士后的研究開始后,施一公發現自己對生物學的興趣逐漸濃厚,并很快在X射線晶體學解剖蛋白結構上取得了成果。1998年,施一公成為普林斯頓大學分子生物學系一名助理教授,并很快成為建系以來最年輕的全職教授。

同許多人一樣,施一公原本幻想美國是一個美好、***、民主的國家,然而在實際的生活中,他開始認識到想象和現實的差距。1995年,博士畢業的施一公產生了回國的念頭,但問題是國內并沒有匹配的研究環境,回國或許只能當英文老師、導游甚至出租車司機。

冷戰期間的美國,國防同教育、科研深度綁定,每年龐大的國防經費中,超過11%直接流入相關領域科研,30%的裝備采購費用流入西雅圖的波音、硅谷的IBM、惠普、洛克希德,軍事需求的溢出造就了兩個科技工業中心,更為美國帶來了CPU、計算機和后續的整個互聯網時代。

而同期的中國,經濟建設成為絕對的中心。總設計師在會議上要求部隊“要忍耐幾年”,即大量裁軍以節省軍費,支援國家建設。為了引進技術和建設的資金和技術,市場換技術的舉措被執行,促進了市場增長的同時也帶來了國產化的停滯不前。

國家的科技和技術底子確實非常薄弱。從1992年開始的10年間,每年評選的國家自然科學獎和國家技術發明獎一等獎陷入發不出來的困窘境地,前者10年間只頒發了兩次,并且得獎的馮康和秦仁昌院士都已經去世。后者10年間發了3次。“兩彈一星”元勛們都已經領過了榮譽,然而后續卻沒人能跟上。2002年自研ARJ21飛機項目上馬時,設計人員要么是50多歲60歲的老人,剩下的是20多歲的年輕人,1代人失去蹤影。

這一時期的中國,高層次科研人才規模不足且年齡失衡,1992年中科院研究院平均年齡為53歲,全國56歲以上的高校教授占比達到了驚人的80%,亟需新鮮血液的補充。中科院、人事和教育部委先后牽頭了“國家杰青基金”“百千萬工程”和“***”計劃,然而基礎環境的匱乏,調動力量和成果十分有限。“***滿足門檻的候選人都不到10個,跟海外大學一個教職上百人搶的對比非常明顯。”

2001年底中國加入WTO后,中國人才流失的問題更加突出。從2000年起,我國留學生的回國數量就逐漸走低,至2004年僅有20.9%留學生選擇歸國。留學英語培訓機構新東方成為每個人心中的圣地,俞敏洪被比喻成新時代的“摩西”。

有失去便有所得到,我們用人口紅利和市場換回了經濟的狂飆,GDP在20年匯總維持了近10%的年均增長。1990年,中國經濟體量占世界總量的1.82%,2000年增長到3.69%,而在2010年,中國的占比已經達到9.36%。今天這一占比為16%,美國為24%。

1999年10月,作為在美國的華人杰出青年專家,李彥宏應邀回國參加建國50周年國慶觀禮,大街小巷的網站廣告給他留下了極深刻的印象,此時國外技術一統天下的格局讓他感受到了創業的機會。2000年1月1日,百度開始在北大資源賓館辦公。

“歷史劇變正在***發生”。2007年,已經在西北大學擔任終身講席教授的饒毅回國,經過應聘擔任北京大學生命科學院院長,他決定“與其在海外批評,不如回中國實踐”。

在饒毅的激勵下,施一公也辭去普林斯頓終身講席教授,回到清華大學生物系任教:“希望能在自己年富力強的時候回來至少為***健康工作30年。”

加入WTO后,國內嚴峻的人才形勢引起政策制定者的注意,《2002-2005年全國人才隊伍建設規劃綱要》中首次提出“實施人才強國戰略”,隨后人才強國作為基本戰略之一,寫進了黨章和十七大報告。飛速增長的經濟成為戰略落地的堅實后盾與保障。

中國的人才戰略進入頂層設計的快車道。

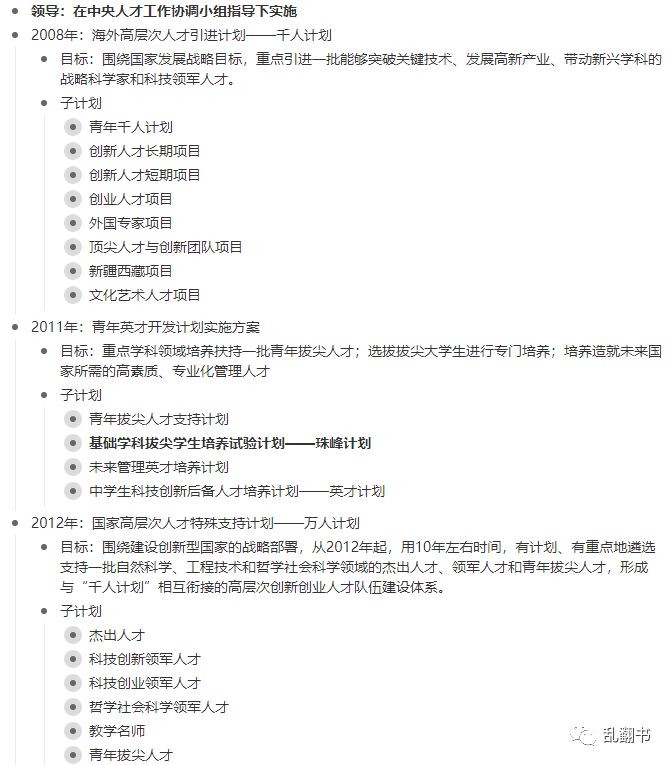

2008年12月,在人才工作協調小組規劃下,“***”實施方案出臺。這是首個由中央統一協調,數十個部委協同實施的人才方案,旨在吸引研究水平居于國際前沿,掌握核心關鍵技術或擁有專利的科學專家。

2008年,施一公、饒毅同更早回國的圖靈獎獲得者姚期智等122名專家入選了第一批人才引進計劃。截至目前,人才引進計劃已分13批引進7000余名高層次人才,中組領導表示:“這萬把人中要是能出來1000個真正管用的領軍人才,那就不得了。”

新一代領導人確保了人才工程政策延續性,***在歐美同學會成立100周年慶祝大會上的講話,明確表示將大力推進人才計劃,號召“留學人員要把自己的夢想融入中國夢”,并將延續幾十年的中央留學方針“支持留學、鼓勵回國、來去***”延伸擴展,增加了“發揮作用”。

“***”以及衍生出“青年***”涌現出量子通訊、蛋白質三維結構等基礎研究成果,OLED屏幕、阿里云、商用飛機、算法推薦等應用突破也開始影響我們的生活,芯片封裝、制造、設計的突破成為后來制造強國戰略的先決條件。

作為標桿人物的施一公和饒毅,也開始為中國的科技體制改革和科技前沿研究做出探索和努力。

2011年,分別擔任清華大學和北京大學生命學院院長的施一公和饒毅牽頭,在教育部支持下成立清華-北大生命科學聯合中心,成為科研和教育體制改革的先鋒試點:引入國際接軌的Tenuer Track體系,6年聘用期后“非升即走”;對人事體系進行改革,實行政學分開,教授享有更高的教學和科研自治權利。

生命聯合中心的出現,使得清華北大在生命科學領域的科研能力一躍成為國內頂尖,顏寧、柴繼杰、吳嘉煒、王宏偉、楊茂君等世界級的青年科學家相繼涌現。2009年前,清華生命學科在《科學》和《自然》兩大頂刊上,一共只發表了1篇文章,而在之后的8、9年間,累計發表了70多篇。

2018年,施一公辭去清華大學副校長職位,全身心投入到研究型大學西湖大學的創辦工作中。西湖大學是施一公對“錢學森之問”的解法:小而精、高起點、優先學科,建校之初以培養博士生為主,培養優秀的拔尖創新人才,目標在十五年后對標頂尖研究型大學加州理工學院。創始捐贈人中,出現有馬化騰、王健林等人的身影。

在出去與歸來的歷史潮頭上,趨勢把握最準的人已經開始創造未來的大勢。

三、ACM班、姚班和AI突圍

“為什么就不能是我們獲得總冠軍?”

2000年,美國奧蘭多舉辦的國際ACM程序設計總決賽上,上海交通大學的林晨曦眼看著來自圣彼得堡國立大學的三位選手捧起冠軍的獎杯。這是上海交大第5年參與國際ACM比賽,林晨曦率領隊伍取得了歷史上最好的成績:世界第7名。

拿到了一塊銅牌的林晨曦并不甘心。

ACM國際大學生程序設計比賽從1970年開始舉辦,被稱為“計算機領域的奧林匹克”。ACM比賽以學校為單位參賽,三人一組配合在5個小時內解決數十個復雜編程問題,不僅考察學生的編程能力、創造能力、團隊協作能力,更是世界一流大學展現教育成果的窗口。

不甘心的林晨曦思來想去,已經大三的他決定向教練俞勇申請留級轉入計算機系:“得不到冠軍,不是我們做不到,而是不敢想。”為了贏得勝利,林晨曦在接下來兩年維持了每天早九晚凌晨兩點的訓練節奏,從新人中挖掘出有潛力的陸靖、周健,組建出一支世界級隊伍。他們拒絕陪練,只跟自己戰斗,“想奪冠軍的隊伍是沒有陪練的”。

2002年3月美國夏威夷,林晨曦帶隊如愿以償捧回了ACM總決賽冠軍,成為首個贏得冠軍的亞洲隊伍。他們贏得了最高規格的獎賞,歸國的飛機落地時,交大校長謝繩武親自在機場抱著鮮花迎接他們,林晨曦回憶“當時被嚇壞了”。

2002年上海交大獲得ACM世界冠軍(圖片源自網絡)

帶隊的俞勇教授知道,時機到了,應該建立一個機制“培養計算機科學家,培養行業領袖”。“這個比賽考核的其他能力,課堂里是沒有的。我們好像只教硬的東西,但又比不過別人。沒人去強調溝通能力、表達能力、合作能力這些軟的。”

4月26日,交大奪冠,6月16日俞勇教授向學校遞交成立計算機試驗班的申請,兩天后收到同意的批復,9月,交大ACM班開始招生。

同年,另一場關鍵會面發生在北京,唯一獲得被稱為“計算機界諾貝爾獎”圖靈獎的華人姚期智教授到清華訪問。在楊振寧教授的大力邀請下,姚期智教授在2004年辭去普林斯頓大學終身教職,來到清華大學任教。

姚期智來到清華后想招幾個研究生,但最優秀的學生招上來后,卻發現“基礎不夠,很多應該知道的知識不知道”,從學生到研究,思路和心態上的轉變需要很久。姚期智想到,必須從本科生做起,培養一流的本科生,才能培養一流的博士生和一流的研究人員。

2005年,計算機科學實驗班成立,這個被稱為“姚班”的本科生班級由姚期智親自制定培養方案并編寫教學計劃。姚期智主講“理論計算機科學”課程,每周帶本科生四個小時。

ACM班和姚班在培養方式上十分相似:

在方向上增強對學生從事計算機研究的引導;

在師資上,突破學校藩籬,大比例引入客座教授授課,誰課講得好就盡力找誰過來;

大一大二特別強調基礎課程,如數學分析、線性代數;

大三以后很早進入實驗室,從事科學研究;

重視雙語教育,姚班的所有課程全部為英語教學;

重視實習和交流,首屆ACM班大三集體去微軟研究院實習,姚班一半同學有機會出國交流。

隨著***、青年***等人才計劃的實施,優秀的青年人才開始回流,杰出的本科生們能夠有機會接觸到頂級的研究,擁有頂級的見識。

戴文淵、樓天城、唐文斌、印奇、楊沐...這些占據了世界AI獨角獸半壁江山的企業創始人皆出身于ACM班和姚班,而鬲融、陳丹琦、趙爽、周源、貝小輝等人在計算機的前沿科研領域,也開始取得突破和成就,將人類認知的邊界向未知的神秘拓展。

2009年,教育、中組、財政等部委組織實施“基礎學科拔尖學生培養試驗計劃”,又稱“珠峰計劃”,旨在吸引最優秀的學生投身基礎科學研究,探索多種模式培養頂尖人才。ACM班、姚班成為“珠峰計劃”的先驅和模范,為后來的變革指明了道路。

“珠峰計劃”在高校的落地(部分)

2009年,清華大學推出“清華學堂人才培養計劃”,建立清華學堂數學班、物理班、化學班、生命科學班、計算機科學實驗班和錢學森力學班六個清華學堂班。二次招生,獨立培養,頂尖資源,施一公領銜的生命科學班、姚期智帶領的“姚班”被納入其中。清華最老的建筑清華學堂作為專用教學場所,能夠入選的天之驕子承載著歷史的榮光。

2010年,上海交大致遠學院正式掛牌,ACM班被納入致遠學院計算機科學方向。致遠學院成為交大的拔尖創新人才培養基地和“實驗特區”,為杰出人才提供最佳大學教育,集全校之力培養頂尖學生。“致遠榮譽計劃”成為交大學子的奮斗目標。

2010年,浙江大學求是科學班成立,納入竺可楨學院,學院整體調整為求是科學班、混合班和人文社科實驗班。竺可楨學院成為浙大“優秀本科學生實施“特別培養”的榮譽學院。

2011年,“珠峰計劃”被納入國家青年英才開發計劃子計劃,與同期發布的“萬人計劃”、更早的“***”,納入人才工作協調小組指導范圍,成為國家人才戰略的重要組成部分。

中央人才工作協調小組領銜的人才計劃

錢學森們打下的工業基礎,施一公們的實踐精神,國家戰略的頂層設計,在此刻匯聚成合力,鋪墊出陳立杰們的星辰大海。

李開復曾追憶,1998年創立微軟亞洲研究院時,雇了第一批應屆畢業生做研究員,“沒有一個人是過關的“。而在2011年,圖靈獎獲得者JohnHopcroft 曾對“姚班”有過這樣的評價:“‘姚班’有世界最優秀的本科生和最優秀的本科教育。”對于這一評價,姚期智自信地認為:當之無愧。

從ACM班和姚班走出的年輕人,從“珠峰計劃”走出的年輕人,站在新的高度上,開始技術領域的突圍。

完成奪冠夢想的林晨曦成了首屆ACM班的助教,在ACM班里培養出了下一代的冠軍隊伍,畢業后前往微軟亞研院工作,在時任常務副院長的王堅旗下工作。2008年,兩人一同跳槽到了阿里巴巴,在云計算這場艱苦卓絕的戰斗中奮斗4年,完成了飛天大規模云計算操作系統。

“感覺過完了一輩子”的林晨曦在12年跟高中同學朱瓏創立了依圖科技,開始在人工智能領域的創業。G20期間,寧波市政府在關鍵路段地鐵站布置了10個搭載了依圖能力的攝像頭,3周抓了9個在逃犯人。

成為首屆ACM班一員的戴文淵接過學長林晨曦的傳承,在大三時拿下第二座國際ACM冠軍獎杯。由于外出參加比賽,在大三選擇研究方向時,只剩下當時“一點都不火”的人工智能方向可以選。在當時人工智能冷門的情況下,導師楊強教授帶著戴文淵硬是將這個方向堅持了下來。

戴文淵在2008年便認識到了數據對人工智能的強大助力,2009年放棄讀博機會加入百度,跟當時是實習生的陳雨強共同搭建了一個商用的深度學習系統——百度“鳳巢”廣告系統,百度變現能力因此提升800%,戴文淵因此晉升為百度最年輕的T10科學家。2015年,戴文淵和陳雨強創立第四范式,希望在AI工業化階段,讓AI for Everyone。

比戴文淵小兩級的樓天城進入了第一屆姚班,在校期間屠遍國內外各大競賽和榜單,被尊為“樓教主”:國際信息學奧林匹克競賽金牌、兩屆百度之星比賽冠軍、TopCoder中國區第一、ACM國際金牌、Google編程挑戰賽冠軍...2012年博士畢業的他加入谷歌,后來在Quaro短暫停留后加入吳恩達的百度無人車團隊,當時吳恩達在FB上盛贊他為“世界上最強的黑客之一”。2016年,樓天城作為聯合創始人創立人工智能公司小馬智行Pony.ai,拉了一幫姚班的學弟學妹深耕無人駕駛。

樓天城在編程競賽上的老對手復旦的陳世熹是個動漫迷,后來也加入了百度,在百度有“南世熹,北天成”的說法。陳世熹在百度留下了一套機器學習的底層架構mio,取名自著名萌系動漫《輕音少女》的女主角秋山澪,mio后來成了快手、滴滴、美團等公司機器推薦的原型。17年,陳世熹加入無人駕駛公司景馳汽車,同樓教主繼續在無人駕駛上“南北相爭”。

跟樓天城一起斬下國際ACM金牌的姚班同學鬲融潛心學術,在19年基于對深度學習中非凸優化的研究,榮獲“諾獎風向標”斯隆獎,他的成果在人工智能的理論研究上有著重要影響。樓天城和鬲融的第三位隊友胡偉棟,博士畢業后選擇去北師大附屬實驗中學擔任信息學老師,從事高中編程教學,帶出了國際信息學奧林匹克競賽金牌,帶出數十名清華保送生,成為信息學教育的“世界金牌教練”,親身踐行著編程教育在中學的普及。

樓天城的下屆師弟唐文斌拿了ACM國際賽的銀牌,讀研時導師去海外出了半年的差,派他去微軟亞研院實習,而本科的同班同學印奇正在亞研院的隔壁組做圖像,兩個人越聊越覺得圖像是未來的方向,機器人一定都需要一雙眼睛。2012年,兩個人拉著擅長數據挖掘的師弟楊沐加入,創立曠視科技,“做最好的人臉識別云平臺”。

唐文斌和印奇的同班同學龍凡,MIT博士畢業后前往人工智能圣地之一多倫多大學任教,從事密碼學領域的研究。2017年底,他受姚期智教授之邀,回姚班代了一節3個小時的密碼學課程,在課上姚班同學、課堂助教跟龍凡在當前區塊鏈面臨的拓展性問題上展開激烈的討論,這群人在2018年5月中旬將成果發表為論文《將中本聰共識擴容至每秒數千計次交易》,探討如何解決公鏈吞吐率低下的瓶頸。投資機構打爆他們的聯系方式,龍凡跟4位同伴將論文拓展為區塊鏈項目Conflux,這5個人中有4人出身姚班。

中國的人工智能創業公司在過去3年里快速成長起來,6家獨角獸出現,估值合計超過120億美金。中國推薦算法、自動駕駛、機器視覺領域,ACM班和姚班出身的人才主導了這些賽道的發展。值得深思的事情是,姚班和ACM班里出國前往谷歌、Facebook等海外工作的同學,憑借天資和積累在初期晉升很快,但后續紛紛遇到“玻璃天花板”的情況,升到T6級別后難以再進。

前人栽樹,后人乘涼。由于前輩的優秀表率,后續的學生們享有越來越強的資源,登上越來越廣闊的舞臺,而頂級的學生交流,將產生源源不斷頂級視野的學生。

正如姚班陳立杰所說:能夠生在這樣一個黃金時代里,我感到無比榮幸,我夢想自己能成為黃金時代大潮中的一朵浪花,為人類的智慧添磚加瓦。在巨人的肩膀上,他可以坦然的做出宣言:

“ 我是陳立杰,我要成為一名理論計算機科學家!”

-

AI

+關注

關注

87文章

31841瀏覽量

270625 -

人工智能

+關注

關注

1796文章

47867瀏覽量

240746 -

獨角獸

+關注

關注

0文章

189瀏覽量

26597

原文標題:1955-2019:從錢學森之問到AI突圍

文章出處:【微信號:rgznai100,微信公眾號:rgznai100】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

蓄電池放電技術革新:引領能源存儲新時代

3D打印技術在材料、工藝方面的突破

TCL Mini LED技術突破在即,或成行業競爭新焦點

慧能泰半導體榮獲國產數字IC行業技術突破獎

第三屆OpenHarmony技術大會在上海成功舉辦

NVIDIA攜手聯發科,G-Sync技術獲重大突破

里瑞通推出突破性晶片液冷技術

據新華社等多家媒體報道!暢能達科技實現散熱技術重大突破!

傳感器產業迎來黃金時代,矽典微賦能感知體驗再升級

學鴻蒙的1萬個理由,北京中關村現大幅鴻蒙海報

引領RISC-V核心技術,賽昉科技榮膺AspenCore“年度技術突破IP公司”獎項

人才戰略帶來技術突破,技術突破再形成一個行業的黃金時代

人才戰略帶來技術突破,技術突破再形成一個行業的黃金時代

評論