信道的幅頻特性和相頻特性是一條直線,則信號通過信道不會失真;但實際上,信道的幅頻特性和相頻特性都不會是一條直線,這是信號通過信道就會產生失真。

2022-12-27 10:14:15 1918

1918 空分復用 (SDM) MIMO 處理可顯著提高頻譜效率,進而大幅增加無線通信系統的容量。空分復用 MIMO 通信系統作為一種能夠大幅提升無線系統容量和連接可靠性的手段,近來吸引了人們的廣泛關注。

2019-08-22 06:01:50

通信原理課件1.1 引言 1.2 通信系統模型 1.3 通信系統的分類及通信方式1.4 信息及其度量 1.5 通信系統的性能指標 2.1

2008-10-22 13:46:48

通常,按照信道中傳輸的是模擬信號還是數字信號,相應地把通信系統分為模擬通信系統和數字通信系統。?模擬通信系統是利用模擬信號來傳遞信息的通信系統。??可見,在模擬通信系統中,發送設備簡化為調制器,接收

2022-01-26 14:42:56

(DVB-T2)、無線局域網(802.11a/g)等系統中成功得到應用,并且成為第四代移動通信的核心技術之一。水聲信道是一個時、空、頻變的多徑信道,它具有強多徑、窄頻帶和強噪聲等特點,將OFDM傳輸技術

2019-07-05 06:26:46

OFDM水聲通信信道估計技術研究水聲信道是一種極其復雜多變的時—空—頻變信道,其信道窄、強多徑干擾、信號起伏衰落嚴重,一直是水下信息可靠高速傳輸的主要障礙。正交頻分復用(OFDM)是近年來數字通信

2009-09-19 09:28:26

QPSK在IS-95前向信道中的應用-通信原理仿真實驗

2009-10-11 09:03:56

模塊的載波頻率一致2.ZigBee有27個載波可以進行通信,載波叫做信道(無線通信的通道)。這些載波的頻率落在某些頻率區段,我們把這些區段叫做頻段。有:2.4G頻段 16個信道 (11-26)915M頻段、 896M頻段 11個信道但是TI的所有支持ZigBee底層協議的芯片只...

2021-07-26 06:31:22

bfsk在多徑瑞利衰落信道中的傳輸性能-通信原理仿真實驗

2009-10-11 09:02:51

請問下cc2540藍牙通信的信道可以更改么?如果可以更改的話使用什么函數進行更改呢????

2016-04-01 15:28:23

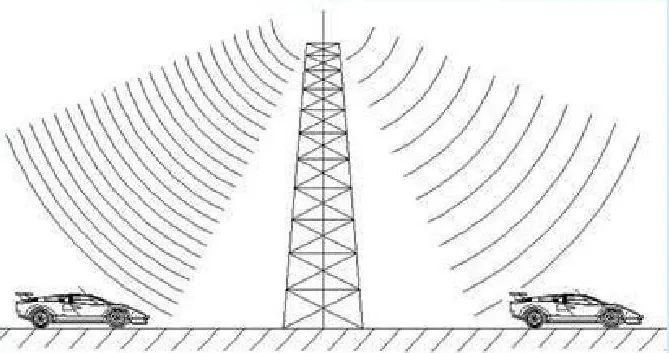

和無線信道 21.3 無線通信的困惑 31.3.1 困惑一:基站如何區分手機 41.3.2 困惑二:手機如何找到基站 61.3.3 困惑三:基站如何找到手機 71.3.4 困惑四:如何識別手機用戶的身份

2017-06-08 17:09:41

;;Alamouti空時碼;;循環卷積;;信道估計【DOI】:CNKI:SUN:GBXX.0.2010-03-028【正文快照】:1引言寬帶無線通信的不可靠性主要是由無線衰落信道的時變和多徑特性引起的,如何有效

2010-04-23 11:37:12

時、空、頻變的多徑信道,它具有強多徑、窄頻帶和強噪聲等特點,將OFDM傳輸技術應用到水聲通信中,已成為水聲通信的研究熱點之一。

2019-10-15 06:47:05

時、空、頻變的多徑信道,它具有強多徑、窄頻帶和強噪聲等特點,將OFDM傳輸技術應用到水聲通信中,實現OFDM水聲通信系統定時同步,已成為水聲通信的研究熱點之一,那我們具體該怎么做呢?

2019-08-01 06:52:06

接入物聯網的信息入口。但應該怎么去選擇通信模塊呢我們可以從以下四個方面來對通信模塊進行選擇。一.易用性一個模塊的通用性,從是否容易上手,便可以檢測出。作為使用者,一個完美的模塊,莫過于即拿即測試、各類模式切換無礙。而不是還需要自己外接單片機、設計、畫線、編程、焊接、燒錄等等一系列耗費開發周期的事情。

2022-01-10 06:40:23

,是否應答,信道選擇,通信地址,通信頻率,數據長度,傳輸的第1個字節為數據包長度這些低級低級低級錯誤!!!別告訴我讓我檢查波特率,空中傳輸速率,是否應答,信道選擇,通信地址,通信頻率,數據長度,傳輸的第

2016-01-27 20:39:41

球形檢測器在空分復用MIMO通信系統中有什么應用?

2021-05-27 06:25:53

。圖1 信道選擇濾波器用于RFID模擬基帶 另外, 根據transmissiON mask的要求, 相鄰兩信道的功率差為40 dB。在本信道最小信號條件下,仍要保證本信道與相鄰信道同時保持通信

2019-05-29 07:46:53

我現在做的是“基于二維瑞利分布的移動通信信道模擬”,二維分布指的是兩個信號(x1,x2)的概率分布。由若干個參數(a1,a2,p)表達,其中一個參數(p,即相關系數)表示兩個信號的相關聯程度,最后

2014-05-07 22:11:44

請問cc2530可以用指定的信道通信么?默認情況下是自動選擇,我想設定下可以么?

2018-06-24 04:35:52

Zstack協議棧中CC2530 內置的2.4G頻段有16個信道,由于科研需要,在實際設置過程中,我需要實現多信道通信。比如說:規定好5個信道,然后協調器能夠根據這五個信道周期性的變換,其他加入該網絡的節點也能夠跟著周期性變化,實現多信道通信。

2018-08-10 09:53:22

針對具有點波束的低軌衛星移動通信系統,提出了一種信道動態預留策略。該策略不必記錄地面通信終端的實時位置,利用低軌衛星通信系統中用戶移動性特點,根據點波束間用

2009-02-28 17:08:26 22

22 在低地球軌道衛星通信系統中,可根據低地球軌道衛星移動的特點,對信道預留策略加以改進,使其以小區中業務量的大小動態的調整預留的信道數量,降低切換業務中斷概率。此

2009-05-20 20:04:40 17

17 水聲相干通信信道均衡實驗研究:在水聲相干通信中,自適應均衡是克服信道碼間干擾的有效方法。為了檢驗所設計的水聲相干通信數據處理方法的正確性及作者所提出的一種變步長

2009-10-29 12:56:51 18

18 本文對雙選擇性信道與空間相關信道下MIMO無線通信系統中的信道估計等問題進行了深入研究,主要工作如下二提出了基于訓練序列和序貫蒙特卡羅濾波的MIMO時變頻率選擇性衰

2010-08-12 17:23:22 44

44 一種基于TCRA的低軌星座通信系統的強占預留信道策略

在低軌(LEO)星座衛星通信中,目前已有的信道分配策略一般強調具有較低的切換失敗概率,以

2009-05-14 12:41:59 540

540

低軌星座通信系統信道分配策略—強占預留信道策略略

在基于時間信道預留算法的基礎上,提出了一種改進的低軌星座通信系統

2009-05-14 18:48:39 587

587

尤線通信系統的信道擁塞率能準確地反映信道的使用情況。分析了無線通信網覆蓋中產生的信道擁塞,提出一種基于信道擁塞率的動態調整算法。該算法通過對無線通信系統網絡側統計

2011-03-18 11:39:08 18

18 首先,論文對擴頻通信和信道編碼的相關技術問題進行了分析和研究,在此基礎上提出解決無線通信傳輸中干擾的方案:選擇適用于擴頻通信系統的信道編碼,擴頻、解擴時選用的偽隨

2011-03-22 11:39:20 26

26 多信道協議主要應解決兩個問題:信道分配和接入控制,信道分配是要為不同的通信節點分配相應的信道,接入控制是確定節點接入信道的時機,解決好競爭和沖突的避免問題。

2011-04-20 11:52:32 3186

3186 針對跳頻通信對信道編碼要求較高的問題!提出了混合糾錯方式的RS碼和重傳反饋方式相級連的方法!主要研究了RS碼的編碼解碼過程以及ARQ 協議的DSP實現.

2011-05-16 17:33:19 51

51 本文提出了一種新的蜂窩 移動通信 系統最優信道分配模型. 首先根據信道分配的特點構造了一種信道分配方程模型; 進而建立了信道分配最優模型, 利用Pontryain 最小值原理獲得了模型的

2011-06-20 17:30:03 64

64 通過對激光對潛通信的研究背景、國內外研究現狀以及研究方法的分析,以及海水信道光學特性的研究,說明了研究激光對潛通信上行信道的必要性,特別是對海水-空氣界面的模擬仿真。并

2012-01-10 17:10:08 35

35 近幾年來,多輸入多輸出(MIMO)技術為無線通信帶來了巨大的信道容量提升,同時它也開始從純理論性能分析研究轉向到無線通信市場的實際商業應用中。但是很多基于MIMO的相關技術

2012-02-09 16:50:54 47

47 作為新興的通信技術,磁感應通信能在很多特殊環境中替代電磁波通信,比如在地下、水中、海岸附近和洞穴中。信道的容量是通信系統的一個重要技術指標。首先分析了磁感應通信系

2013-05-27 16:23:01 30

30 《通信原理》第六版課件完整版_樊昌信_曹麗娜_編著_

2016-02-22 15:36:08 0

0 通信原理,模擬通信,數字通信,信號與信道,調制與解調。

2016-05-17 09:49:51 0

0 485通信電路原理與選擇,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。

2016-11-16 18:32:35 14

14 CDMA通信系統中的接入信道部分進行仿真與分析,感興趣的小伙伴可以看一看。

2016-11-03 15:50:03 0

0 基于貝葉斯壓縮感知理論的超寬帶通信信道估計_王蔚東

2017-01-07 16:00:43 0

0 為了減少水聲通信信號在傳播過程中的多途干擾,提高水聲通信系統的抗干擾能力,提高通信速率和通信安全性,提出了一種基于聲學參量陣的水聲通信系統設計方案,在傳統水聲信道模型的基礎上,對水聲參量陣的信道模型

2017-11-16 11:08:13 18

18 以后(也稱為4G)更寬帶寬的移動通信系統,CDMA都是主要的選擇。CDMA概念可以簡單地解釋為基于擴頻通信的調制和多址接入方案。其反向鏈路有接入信道和反向業務信道組成。接入信道用于短信令消息交換、能提供呼叫來源、尋呼響應、指令和注冊。 本

2017-12-10 10:57:05 7

7 預測的信道預測方法,并應用于協作通信系統的中繼選擇中。該預測方法結合一階線性多項式曲線擬合和有限脈沖響應( FIR)維納預測,使用FIR維納預測器預測信道一階線性函數的斜率,將預測范圍切割成若干個足夠小的時間片段,在這些小

2018-01-03 11:11:54 0

0 該論文介紹了車對車通信的信道仿真數據。

2018-01-31 16:16:03 0

0 紅外通信技術具有低成本、跨平臺、點對點數據連接的特點廣泛應用于各種短距離通信中,但多為數字通信。設計提出一種模擬數字混合的紅外信道的通信方法,采用頻分復用的方法實現了模擬信號與數字信號在同一個紅外

2018-02-07 16:19:32 2

2 目前Turbo碼已經成為移動通信系統的信道編碼標準,同時CCSDS、IEEE也把Turbo碼采納為移動通信、深空通信和衛星通信標準之一。 Turbo碼的編碼和解碼結構中,RCS是系統遞歸

2018-02-08 16:41:52 1

1 電子密度模型及Savitzky-Golay算法,提出了統一考慮空間中電離介質的研究方法,推導了空間電離介質信道的頻率擴展和時延擴展參數,并據此建立了空間電離介質通信信道的衰落模型,該模型考慮了空間電離介質信道整體的幅度閃爍

2018-02-24 09:29:41 0

0 傳統通信信道模擬平臺主要采用純硬件設計或純軟件設計,純硬件設計導致開發周期過長、可擴展性較低、靈活性差等問題,純軟件設計導致系統精度與實際偏差較大、不方便通信系統測試等問題。針對這些不足,提出了一種

2018-04-10 14:57:55 0

0 信道編碼,也被叫做錯控制編碼,是目前現代通信當中的基礎、地基。在這幾十年當中,信道編碼技術不斷逼近香農極限,正在推動著現代人類通信。 由于實際信道中的噪聲和干擾,發送的碼字和接收的碼字之間的差異稱為

2018-12-22 16:24:01 487

487 在無線移動通信中,信道帶寬的有限性可能產生碼間干擾(ISI),因此可引起信道頻率選擇性(哀落)。在基站和移動臺之間相對的運動會導致隨機的頻率調制,并由此使得信道隨時間變化,具有時間選擇性。通常信道都是同時具有頻率選擇性和時間選擇性。

2019-01-03 14:50:59 7

7 針對延時發射天線選擇(TASD)/正交空時分組碼( OSTBC)無線通信系統,基于最小均方誤差(MMSE)信道預測器,提出一種系統物理層安全增強方案。將MMSE信道預測方案應用于TASD

2021-05-11 15:14:55 7

7 通信電路原理與選擇(通信網絡分為哪幾類)-該文檔為通信電路原理與選擇講解資料,講解的還不錯,感興趣的可以下載看看…………………………

2021-07-30 08:48:07 16

16 信道是衰落的。各種衰落,各種分布,各種說法,各種表示,充滿了無線通信的各種教科書,各種文獻。移動信道尤其衰落。

2022-11-11 09:49:04 580

580 性不被無線信道破壞。這種數據傳輸的關鍵優勢是,其正交性屬性允許使用單抽頭均衡器來檢測接收端的傳輸數據。因此,它提供了一個低復雜度的解決方案,以在頻繁的選擇性信道(如靜態多徑無線信道)中進行可靠的通信。

2023-02-08 10:18:46 919

919 傳輸通信階段(1945 年 - 1980 年):在這個階段,人們開始使用傳輸信道進行通信,傳輸介質在信道傳輸技術的發展中不斷擴展,如水聲通信、衛星通信、航空通信、地面通信等。在這個階段,通信技術輸出了碼分多址 (CDMA) 和時分多址 (TDMA) 等新的通信技術標準。

2023-05-08 15:45:11 3310

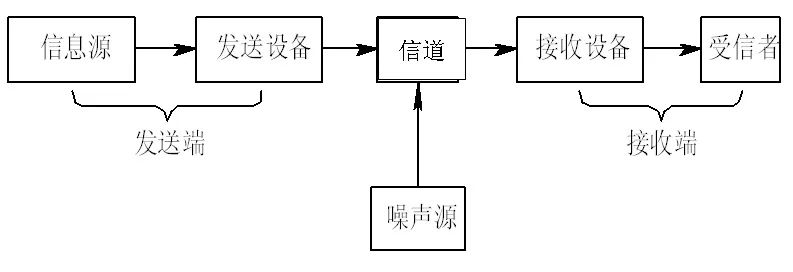

3310 通信系統大體有三部分組成:發送端(信源和發送設備)、信道接收設備(信宿和接收設備)、噪聲源;信源即信息的來源,信道就是傳輸信號的傳輸介質,噪聲源就是信道中的噪聲以及分散在通信系統基他各處的噪聲的集史表現。

2023-05-08 17:25:17 5908

5908 Wi-Fi路由器的信道是用于在2.4GHz或5GHz頻率范圍內組成無線信號的一部分。為了避免干擾,無線設備使用WLAN無線局域網的具體信道來通信。2.4GHz頻段有13個不同的信道,而5GHz頻段有24個,因此信道可以被視為通過無線網絡傳輸數據時的通信場景或路徑。

2023-05-09 14:53:11 6299

6299 多個信號傳輸用一個信道。在發送端使用一個復用器,就可以讓多個信號合起來使用一個共享信道進行傳輸通信。在接收分用器,把合起來的信息分別送到相應的終。因此共享信道也需要

較大的帶寬。

2023-05-15 14:42:16 0

0 信道和功放兩個方向怎么去選擇?哪個更好更有前景穩定點? 在選擇信道和功放方向時,需要考慮多方面因素,包括市場前景、技術發展、應用場景等等。 首先,我們來看看信道方向。信道是指數據傳輸的通道,可以

2023-10-20 14:21:58 203

203 傳輸信號的信道是什么意思?信道的分類 信道在通信中的作用? 傳輸信號的信道是指信號從發送方到接收方傳輸的媒介或路徑。在通信系統中,信道負責傳輸信號,保證信號在發送和接收之間的正常傳輸。 按照

2024-02-01 10:58:33 450

450

電子發燒友App

電子發燒友App

評論