NYU Wireless總監Theodore Rappaport表示,“預計5G和毫米波系統的標準化將在未來一年展開,你會看到5G以一種漸進的方式成為擴展目前4G LTE標準的銜接技術。”

2014-09-23 09:32:50 583

583 3G無線基站技術及標準化第三代(3G)無線基礎設施將實現真正的移動接入互聯網并大幅提高新網絡的語音容量。現在還需要進一步技術開發和標準化,以降低成本和推進3G基站收發信臺的部署工作。 [hide][/hide]

2009-12-12 10:08:40

演進到LTE乃至4G標準奠定了基礎。TDD幀結構的融合使更多的廠商參與到TDD的標準化進程中,LTE TDD技術受到了廣泛的重視,其產業化進程也有了顯著的發展。本文在比較分析TDD和FDD技術特點的基礎上

2019-06-18 07:14:49

本文將對LTE-Advanced的關鍵技術及其目前的標準進展進行簡要介紹。

2021-05-27 07:27:46

)等關鍵技術,能大大提高無線通信系統的峰值數據速率、峰值譜效率、小區平均譜效率以及小區邊界用戶性能,同時也能提高整個網絡的組網效率,這使得LTE和LTE-A系統成為未來幾年內無線通信發展的主流,本文將對這些關鍵技術及其標準進展進行介紹。

2019-06-14 06:41:50

LTE-Advanced(簡稱LTE-A)是LTE技術的進一步演進版本,可以實現更高的峰值速率和系統容量。需要說明的,LTE-A不是一項獨立的技術,而是由3GPP R10-R12版本標準中定義的載波

2019-08-15 06:56:41

3GPP 進行LTE 標準制訂時,決定引入LTE SON 機制。引入技術旨在自動完成蜂窩移動通信網絡設備的參數配置和優化工作,減少網絡操作管理過程中的人工參與,提高網絡可靠性,降低運營成本,提升LTE

2019-06-17 06:59:10

就迅速從2G商用進入4G試驗網建設階段。對移動通信用戶來講,這意味著網絡性能的提高和質量的改善,而對運營商來講,則意味著面臨網絡演進方向的選擇以及網絡運營和融合方面的挑戰。

2019-08-15 06:36:23

隨著3GPPLTE技術標準化接近完成,可以說,高速無線接入離我們的生活已經越來越近了。標準化的成熟對整個LTE產業是一個巨大的促進,對各個廠家產品開發的一致性上有了很好的保障。但還應該看到,標準

2019-06-05 07:36:39

一.前言在國外,LTE(Long Term Evolution,長期演進)是3GPP組織制定的作為UMTS技術長期演進的移動通訊制式,該標準于2004年12月召開的3GPP多倫多TSG RAN#26

2019-07-17 06:18:07

`LTE的由來LTE(Long Term Evolution)項目是3G的演進,它改進并增強了3G的空中接入技術,采用OFDM和MIMO作為其無線網絡演進的唯一標準。在20MHz頻譜帶寬下能夠提供

2011-10-27 11:58:08

沒有可能提供。一些設備供應商已經聲稱,2009年就會準備好LTE的硬件設備。NSN計劃在2008年末向歐洲、亞洲和北美10個以上的主要移動運營商提供為LTE準備的基站硬件,并承諾以后實現標準化的LTE只是

2019-06-14 06:33:00

未來的競爭力,3GPP 標準 Release 8 首次對 UMTS LTE ( 長期演進 ) 做出了詳細規定,它將覆蓋未來十年“移動寬帶業務”新興需求的計劃。作為全球測試與測量解決方案的領導者,安捷倫

2019-06-06 07:42:38

整個標準發展過程分為研究項目(study item)和工作項目(work item)兩個階段。 研究項目階段在2006年年中結束,該階段將主要完LTF初步發展規劃成目標需求的定義,明確LTE

2011-10-27 14:19:42

標準化PSE模塊簡化了開關設計 -PSDE 2009年6月

2019-09-17 08:47:31

AD9364初始化好像不成功。能否請官方給出一個使用外部晶體(如33MHz),FDD的標準化初始化例子。

2018-09-28 14:56:23

實時分析與把控,實現生產數據再各個系統之間互通互聯,實現信息數據一體化。如何提高國內智能AGV產業的水平呢?這是一個值得深思的問題。AGV行業水平的提高,產品標準化不可少艾吉威AGV研究顯示:我國

2017-10-10 11:00:43

AUTOSAR是什么?AUTOSAR分層模型及標準化的應用接口有哪些?

2021-12-24 06:50:15

很多工程師朋友反饋“麥斯艾姆貼片知識課堂”近期經常會講一些似乎并不重要的內容,可能這一期我們還要講一個不那么“重要”的問題,BOM清單的標準化格式。其實,麥斯艾姆貼片知識課堂近兩期的內容安排是有

2012-12-15 10:31:26

業務和傳統TDM(時分多路復用)業務。因此,采用EPON技術,運營商不僅可以在同一傳輸平臺上根據用戶的需要隨時開通多種業務,而且易于向全IP業務網絡過渡。文章介紹了EPON的標準化組織,分析了EPON

2010-04-24 09:08:53

ITU-T FG IPTV標準化最新進展如何?

2021-05-27 06:06:34

,實現不同廠商產品間標準化功能接口,提高MES系統軟件對業務和管理持續變化的適應性。MES系統軟件業務邏輯的模型化和標準化由于經營理念、開發目標、產品的成長基礎和歷程不同,MES系統軟件和經營管理以及其

2018-10-11 19:47:54

的EDIF400 ;分析了PCB 設計/ 制造數據交換技術的研究進程;討論了實施PCB 數據交換的關鍵技術和標準化前景。指出必須將目前PCB 設計和制造的點對點交換模式改變成單一的理想交換模式。 引言

2018-11-22 15:57:58

PROFIBUS 技術及標準化1.PROFIBUS技術的由來2.現場總線歐洲標準的結構3.現場總線國際標準 IEC 61158 的形成4.中國現場總線標準化工作的現狀

2009-11-17 10:28:16

運營商現有的PTN網絡在面向LTE演進時,是否滿足高帶寬的需求?又該如何進行擴容和改造?這些問題對習慣于傳統SDH建設和維護方式的運營商產生了很大的困擾。對此,華為PTN網絡容量評估服務,致力于幫助

2019-06-17 06:09:08

STM32的核心Cortex-M3處理器是一個標準化的微控制器結構,希望思考一下,何為標準化?簡言之,Cortex-M3處理器擁有32位CPU,并行總線結構,嵌套中斷向量控制單元,調試系統以及標準

2021-12-06 07:53:43

能走多遠。2007年11月,3GPPRAN151會議通過了27家公司聯署的LTETDD融合幀結構的建議,統一了LTE TDD的兩種幀結構。融合后的LTE TDD幀結構是以TD-SCDMA的幀結構為基礎的,這就為TD-SCDMA成功演進到LTE乃至4G標準奠定了基礎。

2019-06-04 08:24:06

等譯內容簡介:本書是一本非常著名和權威的WCDMA技術方面的參考書,主要介紹了第三代移動通信系統中的WCDMA無線傳輸技術,重點是WCDMA的技術特點和演進。具體內容為:WCDMA技術及其標準化

2012-05-11 14:04:21

在企業局域網建立起企業標準化信息網站也是標準化良好行為企業的一個重要工作:創智企業標準化信息管理系統采用B(瀏覽器)/S(服務器)/D(數據庫)三層系統結構,企業內部局域網用戶登陸WEB頁面后即可以

2010-08-10 22:51:46

python 數據分析基礎 day17-對模型自變量進行標準化

2019-10-21 14:40:29

與標準化工作中,今天依然積極奮戰在3GPP內的LTE標準化事業前線。目錄第1 章 LTE 背景.............................................. 11.1 引言

2017-08-25 17:57:53

《人工智能標準化白皮書(2018版)》,白皮書通過梳理人工智能技術、應用和產業演進情況,分析人工智能的技術熱點、行業動態和未來趨勢,從支撐人工智能產業整體發展的角度出發,研究制定了能夠適應和引導人工智能產業發展的標準體系進而提出近期急需研制的基礎和關鍵標準項目。目錄:下載鏈接:`

2018-02-02 18:00:32

技術在LTE以及LTE的后續演進系統中是非常重要的技術。我們同時也很關注MIMO技術和智能天線技術在后續演進上的結合。 在LTE里面多天線應用的標準化過程中,經過多方努力,在去年4月份,3GPP標準組織最后接受智能天線的應用作為TDD模式的特征之一。

2011-10-27 14:27:41

。因此,3GPP啟動了第四代移動通信系統LTE-Advanced(簡稱LTE-A)的技術征集。LTE-A是在LTE版本8/版本9(R8/R9-Release 8/Release 9)基礎上的進一步演進

2019-06-18 07:18:09

隨著全球大多數的電信運營商計劃采用3GPP LTE作為下一代的無線寬帶技術,LTE技術已經逐步顯露出全球化的趨勢。激進的LTE技術演示和部署計劃,以及對可靠測試系統的迫切需求,成了電信運營商們現在

2019-06-03 07:06:26

LTE項目是3G的演進,它改進并增強了3G的空中接入技術,采用OFDM和MIMO作為其無線網絡演進的唯一標準。

2019-08-14 07:48:48

何為長期演進(LTE)?LTE有哪些特性?

2021-05-26 06:25:54

LTE項目是3G的演進,始于2004年3GPP的多倫多會議。LTE并非人們普遍誤解的4G技術,而是3G和4G技術之間的一個過渡,是3.9G 的全球標準,它改進并增強了3G的空中接入技術,采用OFDM

2014-11-20 14:31:47

的研究成果和各種標準化組織的研究項目,如3GPP的長期演進(LTE)、IEEE的802.16 m、3GPP2的增強型移動寬帶(UMB)中對小區間干擾控制的處理方式來看,小區間干擾控制的技術包括3類。·干擾

2019-06-17 06:29:39

確立為三大國際4G標準之一。TD-SCDMA在我國的成功規模商用,為TD-LTE的快速發展奠定了堅實的技術研發、標準化、產業化、網絡建設和運維、終端開發、業務應用等全方位基礎。 目前,TD-LTE已形成

2012-07-19 16:05:52

標準化的財務數據分析方案,就能夠解決絕大部分問題,更快完成智能財務分析。哪些財務分析工具有標準化的方案?在BI數據分析工具領域,具有標準化財務分析方案的BI工具比較少有,也就一個奧威BI工具。奧威BI

2022-12-13 10:17:46

從工信部獲悉,近日中國通信標準化協會在京召開量子通信與信息技術特設任務組(ST7)成立大會暨第一次會議。工業和信息化部party組成員、總工程師張峰透露,相關國際標準化組織已經啟動量子通信

2017-06-19 10:34:39

為實現LED照明產品零部件的標準化,產品的通用性、互換性,維修的便利性,規范市場,實現規模化生產,降低成本等目標,國家半導體照明工程研發及產業聯盟組織LED企業開展規格接口標準化工作。通過前期調研

2011-09-15 09:27:33

,如何做到一次建設后,未來可平滑擴容;如何平滑演進到TD-LTE:TD-LTE是TD-SCDMA后續演進技術,E頻段TD-LTE規模試驗網的室內頻點,如何復用現有的TD-SCDMA設備演進到TD-LTE,降低演進CAPEX。

2019-08-15 06:31:14

collectors三、太陽能集熱器標準化進展Solar collector standardization status

2010-12-23 10:08:30

利用印刷電路板工藝制作的非標準化溫度傳感器非標準化銅電阻溫度傳感器的信號調理非標準化傳感器與標準化傳感器信號調理電路的匹配方法

2021-04-25 08:04:44

封裝標準化封裝標準化封裝標準化

2016-11-07 15:45:29

LTE(Long Term Evolution,長期演進)技術,因為它被電訊公司夸大宣傳為“4G LTE”,讓消費者錯誤以為它是4G,實際上它不是真正的4G,只是高速下行分組接入往4G發展的過渡版本

2014-12-17 14:40:51

和2.4GHz三種,各頻段可使用的信道分別有1個、10個、16個,各自提供20kb/s、40kb/s和250kb/s的傳輸速率,其傳輸范圍介于10米~100米之間。由于規范使用的三個頻段是國際電信聯盟電信標準化

2018-11-08 15:51:55

【摘要】:無鉛工藝是一個技術涉及面極廣的制造過程,包涵設計、材料、設備、工藝與可靠性等技術。因此,無鉛工藝的標準化工作需要全行業眾多和研究機構的共同努力。工藝相關要素的標準化可以大大降低生產成本

2010-04-24 10:08:34

時間同步Autosar就是讓ECUs的軟件架構標準化:1.讓軟件和硬件分的清清楚楚2.讓不同功能的軟件模塊分的清清楚楚3. 非常方便模塊再利用4. 減少開發成本,提高質量和效率就像是統一了手機充電

2021-09-03 07:25:03

和TD-LTE網絡。可以肯定的是,情景化、小型化、電調化、寬帶化和集成化相結合的智能天線,將在TD-LTE及后期演進系統中發揮不可替代的作用。

2019-06-13 08:23:49

本文介紹了物聯網感知層IPv6協議標準化的動態,概括了相關技術標準的主要內容以及應用發展狀況。

2021-06-07 07:19:19

實現電源管理芯片標準化:要使電源IC穩定性得到保障,應該使產品規格越少,只有電源IC標準化了,才能使成本以及應用端能名解決的問題解決了。鉦銘科電子電源IC今年在高端產品上有大的突破。另外,在功能性上

2015-12-01 14:39:15

1、概述本設計方案充分考慮充電設施運營現狀與發展趨勢,通過規范直流充電設備電氣原理、專用部件設計、通用器件選型、結構外形、結構布局、設備安裝等,實現充電設備統一化設計和標準化管理,全面提高充電設備

2021-09-14 06:44:19

本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 12:27 編輯

電子產品工藝與標準化

2013-10-25 14:20:44

目前對電磁兼容進行研究的國際標準化組織主要包括:1. IEC(國際電工委員會)IEC主要是各民間制造商(團體)組成的關于電氣標準規范的國際組織,現在組成了TC(技術委員會),下設78個委員會,還有

2019-06-28 08:00:20

,為那些要將來自不同供貨商之MEMS組件整合到產品中的設計工程師帶來不少麻煩。為此,英特爾、高通以及MEMS產業組織 (MIG)公布了一套“標準化傳感器性能參數規格(Standardized

2018-11-13 16:11:08

談談TD-LTE及其測量技術

2021-05-26 06:55:49

麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂四,BOM清單標準化格式很多工程師朋友反饋“麥斯艾姆貼片知識課堂”近期經常會講一些似乎并不重要的內容,可能這一期我們還要講一個不那么“重要”的問題,BOM

2012-10-27 10:29:23

` 本帖最后由 tdd1038416196 于 2020-9-7 13:54 編輯

自己寫的標準化程序,不需要自己單獨開發子VI,通過該程序可生成多個參數文件,調用不同的參數文件即可實現不同的圖像處理功能,減少了項目開發的周期。`

2020-09-07 13:53:26

3G長期演進系統中的混合自動重傳請求技術:3G長期演進系統(LTE)的標準化工作已經全面展開,并得到了大家的廣泛關注。各種先進的無線傳輸技術即將在該系統中得到應用,包括混合

2009-10-22 10:33:34 15

15 復合材料力學性能的試驗評價方法及其標準化動向:摘要:復合材料力學性能的試驗評價方法及其標準化是關系到加速復合材料的發展和擴大應用領域的重要課題。本文綜述了復合材

2009-11-15 11:36:47 22

22 CDMA漫游與向LTE演進成焦點

6月3日,CDMA世界論壇在京開幕,來自全球CDMA的電信運營商、設備制造商和系統服務提供商齊聚一堂,對于cdma2000業務發展、演進方向等問題進

2009-06-16 14:07:11 446

446 “我國的TD-SCDMAHSUPA標準化已經在2008年第四季度完成,在今年年底將完成HSDPA和HSUPA增強型的標準化,同時積極參與國際上TD-SCDMA的標準化。”這是工業和信息化部電信研究院副院長曹

2009-06-16 14:08:27 683

683 摘要 UMTS是目前最具影響力的3G標準,文章介紹了UMTS的兩個演進版本——長期演進(LTE)和HSPA演進(HSPA+)的標準化現狀,展望了UMTS標準向更遠期的IMT-Advanced技術演進的可能路線

2009-06-18 09:39:00 800

800 摘要 UMTS是目前最具影響力的3G標準,文章介紹了UMTS的兩個演進版本——長期演進(LTE)和HSPA演進(HSPA+)的標準化現狀,展望了UMTS標準向更遠期的IMT-Advanced技術演進的可能路線,

2009-06-19 13:25:38 607

607 CDMA技術向LTE演進的總體趨勢

LTE/EPC已成為所有CDMA網絡運營商向4G演進時的目標網絡。目前美國最大的CDMA運營商Verizon已經開始CDMA向LTE演進的最后一階段技術測試,并正式宣布

2010-07-28 18:38:55 1768

1768 1 引言

LTE(LONg Term Evolution,長期演進)是由3GPP(第三代合作伙伴計劃組織)制定的移動通信體系最新標準。實際上,LTE本身也在不斷發展演進中,當前已定義的LTE并非人

2010-08-18 15:08:00 2074

2074

淺談EDGE演進及其測量

2011-03-30 17:25:09 695

695

1、簡要介紹內地LED及其應用產品標準體系框架和相關標準化組織 2、簡要介紹內地LED及其應用產品標準制定現狀和主要技術內容 3、簡要介紹內地LED及其應用產品標準制定規劃

2011-04-14 12:02:54 21

21 關于TD-LTE語音演進路徑,業界各方都在積極研究。目前,業界存在幾種不同的解決方案。國際標準化組織3GPP提出了EPS網絡演進架構。

2011-12-05 14:01:32 608

608 本專題為你介紹4G標準、3G標準概況,LTE技術、3G向4G LTE技術演進的幾種方式,LTE相關資訊、LTE技術綜述、LTE產品應用,以及相關的LTE解決方案。

2012-09-13 15:14:01

CDMA核心網向LTE演進分析

2017-01-14 11:23:19 29

29 LTE和WiMAX技術及其產業鏈分別是由3GPP和IEEE研究、發展和推廣。雖然在技術層這兩種技術面有很強的相似性,但它們之間的競爭卻越演越烈。它們之間的競爭從兩個標準化組織分別提出各自的準4G標準

2017-10-17 10:20:38 8

8 LTE (長期演進)是 3GPP 近兩年來啟動的最大的新技術研發項目,可以被看成是 “ 準 4G ” 技術。它改進并增強了 3G 的空中接入技術,采用 OFDM 和 MIMO 作為其無線網絡演進

2017-11-24 08:32:39 647

647 隨著新技術的不斷出現以及移動通信理念的變革,為了把握新一輪的技術浪潮,保持在移動通信領域的領導地位,2004年底3GPP啟動了關于3G演進,即LTE的研究與標準化工作。隨著LTE R8、R9標準

2017-12-09 07:15:39 4079

4079 等。 1 引言 隨著3GPP LTE國際標準的推進和國內TD-LTE相關技術試驗有條不紊地推進,TD-LTE產業得到了迅猛的發展,作為TD-LTE產業重要組成部分的TD-LTE終端產業也在向著高性能、低功耗的方向快速發展。 早在2004年,國際標準化組織3GPP啟動了其長期演進(LTE)技術的標準化工作。近年

2018-01-19 01:46:22 502

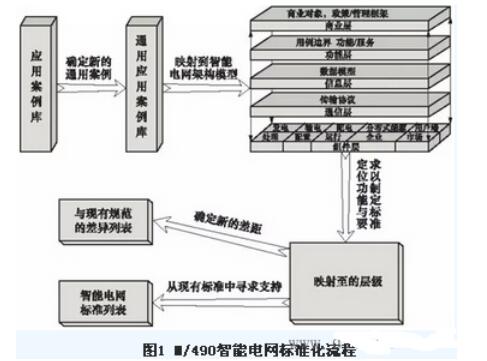

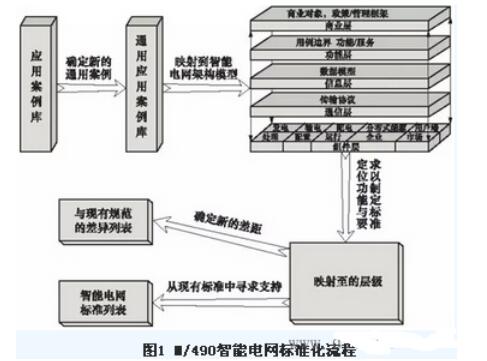

502 歐盟的智能電網任務M/490,是一個正在開展的國際性智能電網標準化進程,見圖1。這個進程采用基于應用場景驅動的方法來協調各個標準化組織的技術委員會的工作。這個過程的輸入是各種應用案例以及從市場

2020-06-11 16:25:02 627

627

LTE發展演進及關鍵技術說明。

2021-04-07 09:11:37 10

10

電子發燒友App

電子發燒友App

評論