元器件行業(yè)的發(fā)展,例如晶振行業(yè)就是這樣,從各種智能產(chǎn)品的發(fā)展中分到了一杯羹。 投影儀越來越智能化,但是我們對于他的內(nèi)部結(jié)構(gòu)有多少了解呢,投影儀里面主要是有PCB板,其中有電容、電阻、二極管、以及一款

2017-06-16 11:16:39

3.商務辦公:代替大型的投影儀,公司開會用途功能;大型的投影儀價格是4000到14000,燈泡壽命1000多個小時,不方便攜帶,微型投影儀,價格在3000塊錢左右,燈泡壽命30000個小時,3年時

2011-06-03 09:46:21

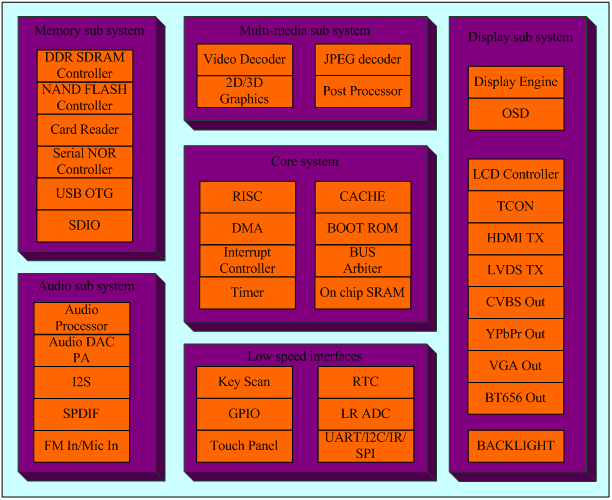

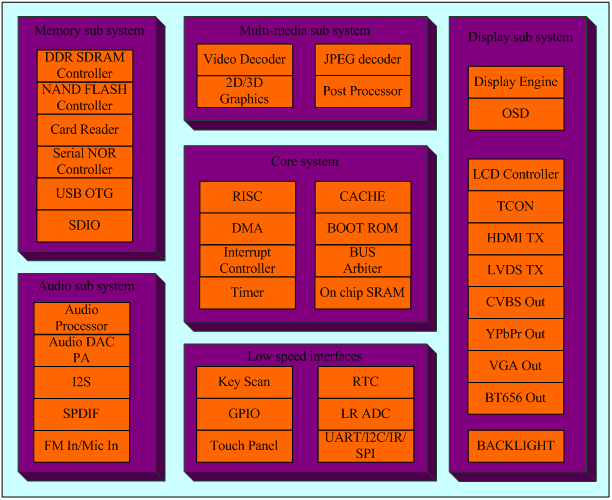

這個投影儀是我們之前已經(jīng)量產(chǎn)過的,采用amlogic M806方案,Android 4.4系統(tǒng)。

2020-02-09 14:26:06

本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 編輯

現(xiàn)在市場上出現(xiàn)了很多微型投影儀,可能大家對還是不很了解,但是投影機,相信大家已經(jīng)有了很多的了解,其實微型投儀與投影機在功能上

2012-12-29 17:43:44

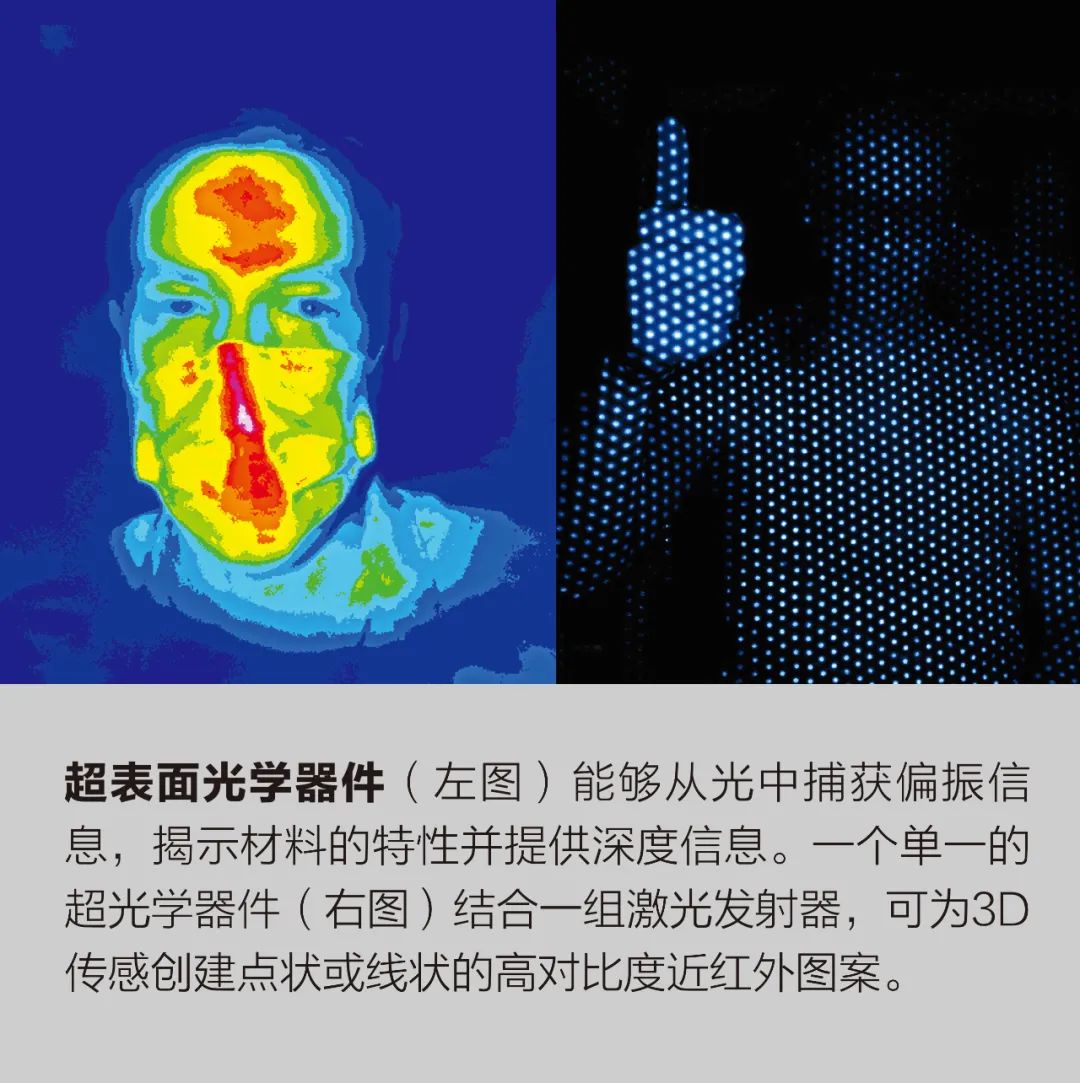

現(xiàn)在市場上微型投影儀也出現(xiàn)了很多,關注這一行的人士可能了解到,投影儀市場的主流是3LCD以及DLP顯示技術,但由于3LCD不易小型化,已經(jīng)被LCOS技術取代,在微型投影市場與DLP技術分庭抗禮

2012-11-20 18:33:47

都是越來越電子商務化,因此從大型笨重的投影機轉(zhuǎn)變到小巧的微型投影儀,也是在電子行的一種新型的突破。可能關注微型投影儀的人聽說過,自從2008年的一次微型投影儀問世風暴,如今一發(fā)不可收拾了。微型投影儀

2012-11-13 17:58:21

本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 編輯

雖然說現(xiàn)在科技發(fā)展如之快,全球經(jīng)濟也不斷的提高,數(shù)碼產(chǎn)品越來越多,但是微型投影儀卻有著不同的發(fā)展歷程,因為微型投影儀的發(fā)展

2012-11-13 17:54:15

本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 編輯

相信大家都知道,投影儀是干什么用的,所以對于微型投影儀也都能猜得到它的用處,而微型投影儀的出現(xiàn),就是為了方便攜帶。主要適合

2012-11-13 18:08:19

您對微型投影儀感興趣嗎?您會使用它嗎?對于微型投影儀,現(xiàn)在很多消費者對它還不是十分了解,所以在使用的過程當中難免會有操作不當?shù)臅r候,給產(chǎn)品帶來程度不一的損害,從而影響它的使用壽命。以正確的方法去

2012-10-23 18:31:14

的紅光,若仔細辨認仍包含有幾十種紅色。激光器輸出的光,波長分布范圍非常窄,因此顏色極純。以輸出紅光的氦氖激光器為例,其光的波長分布范圍可以窄到2×10^-9納米,是氪燈發(fā)射的紅光波長分布范圍的萬分之二。激光器的單色性遠遠超過任何一種單色光源。這就是微型投影儀的激光顯示技術。不要發(fā)廣告

2012-11-13 17:55:59

微型投影儀的連接性和兼容性是使家庭影院系統(tǒng)的圖像達到最清晰效果的兩大重要因素。LK—P160M專為家庭影院應用特別設計的微型投影儀具有用于視頻的多種輸入、特殊視頻芯片和其它特性。 特性一、分量視頻

2012-11-06 16:51:28

本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 編輯

對于微型投影儀,相信很多了解它的朋友都知道,它是如何給您的生活帶來樂趣的!而有些朋友不了解它,那么我們再來解釋下: 首先要

2013-01-03 18:18:03

針對未來微型投影儀的應用,目前微型投影儀的挑戰(zhàn)在以下三個方面: 第一、亮度與色彩提升:LED發(fā)光效率在近年來以每年約10~15%幅度提升,因此我們可以預見未來即便是微型投影儀,也將可適用在越來越多

2012-11-13 12:18:20

投影儀燈泡由于功率大,損壞較多,尤其在開機瞬間,開機浪涌電流導致的損壞概率很高。若對投影燈泡增加開機軟啟動電路,可延長使用壽命。

2021-05-06 12:57:24

,也可用于車載產(chǎn)品,工控,醫(yī)療設備等,為你的產(chǎn)品增加附加值,提升賣點。應用于微型投影儀,投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i

2012-05-11 20:42:32

,也可用于車載產(chǎn)品,工控,醫(yī)療設備等,為你的產(chǎn)品增加附加值,提升賣點。應用于微型投影儀,投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i

2012-05-24 15:03:50

MHL是新型的接口標準

目前已經(jīng)在很多產(chǎn)品上應用了,下面是在投影儀上的一個應用,看到這個資訊后,特意發(fā)帖給大家參考。

前段時間,看到了一篇LED微型投影機酷樂視Q5連接三星GALAXY

2013-04-28 11:27:42

前段時間,看到了一篇LED微型投影機酷樂視Q5連接三星GALAXY Note手機的應用文章,一時心癢,想試試自己的三星手機能否連接。用投影機來看看電影、玩玩游戲,那效果肯定比手機上看要好得多。 酷樂

2013-04-28 11:24:20

便攜性,針對嘗鮮和入門級用戶的微型投影儀,這類投影儀通常采用主流的配置,可連接手機、電腦等移動設備使用,滿足日常的辦公、娛樂等需求,而且價格容易被消費者所接受。 VEZ做為國內(nèi)微投行業(yè)的佼佼者,去年

2017-06-14 17:33:38

年以前的辦公,紙質(zhì)型的資料最多。到了2000年以后電腦、筆記本電腦開始普及,有了電腦,加之會議室標配一個投影儀,開會學習進入了一個新的臺階。但仍存在一些弊端,如果需要投影,投影儀和電腦不能分開,投影儀

2016-09-22 12:22:35

,也可用于車載產(chǎn)品,工控,醫(yī)療設備等,為你的產(chǎn)品增加附加值,提升賣點。應用于微型投影儀,投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i

2012-05-24 15:01:03

led投影儀原理圖

2016-04-30 21:03:19

LED投影儀又稱LED投影機,LED(LightEmittingDiode)又稱為發(fā)光二極管,這種技術很早以前就開始應用在顯示和照明領域。LED的主體是一塊電致發(fā)光的半導體材料,電流越強,發(fā)光越強。LED發(fā)光原理不同于傳統(tǒng)UHE、UHP燈泡,它在發(fā)光過程中不會產(chǎn)生大量熱量,因此壽命都可以達到。

2019-09-20 09:12:06

無紙化辦公時代漸行漸近,如今,傳統(tǒng)的文件介紹已逐漸被現(xiàn)代的會議演示所取代,投影幾乎成為了商務活動中最常見的“開場白”。而內(nèi)部會議、日常培訓、商業(yè)提案等“自選動作”更是為微型投影儀不要發(fā)廣告占領

2012-12-18 18:14:11

無紙化辦公時代漸行漸近,如今,傳統(tǒng)的文件介紹已逐漸被現(xiàn)代的會議演示所取代,投影幾乎成為了商務活動中最常見的“開場白”。而內(nèi)部會議、日常培訓、商業(yè)提案等“自選動作”更是為微型投影儀占領會議室擔綱主力

2012-12-10 18:08:31

`手持投影儀經(jīng)歷了一段漫長的進化過程。在2008年,LED光源的第一代微型投影機面市,最小的投影機模組已經(jīng)可以做到火柴盒的1/4大小,足以嵌入手機了。市場應聲興奮起來。2008年起連續(xù)幾屆的中國電

2015-05-27 14:24:03

你好,我想選型一款DLP可編程投影儀,需要亮度較高。售價1300$以下的風冷和無需風冷的亮度最高的投影儀分別是哪一款?

是DLP LightCrafter Display 3010 EVM-G2

2018-06-23 07:04:07

。 此外,微型投影機中的手持投影在體積方面僅有普通直板手機大小,重量一般都在200g以內(nèi),與手機、MP4、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像以及筆記本等移動設備進行連接投影也是其最大的特點。 綜合來看,微型投影儀也是就我們?nèi)粘I钪兴姷降钠胀?b class="flag-6" style="color: red">投影機的縮小版本,但同時又增加了額外的功能。

2012-10-29 17:43:27

什么是微型投影儀主要的竟爭點呢?那么首先我們得來看下,微型投影儀的特點是什么呢? 可能大家已經(jīng)了解到,微型投影儀自上市以來其憑借著便攜、節(jié)能、易用等特點,并且同時它用了LDE新光源,使其改變了

2012-11-20 18:32:11

在這個科技發(fā)展如些之快的時代,對于微型的投影儀的出現(xiàn),相信大家一定不是很陌生了,那么,如果我們從光源的角度來分析微型投影儀的話,我們可以怎么樣進行的分析呢? 就目前來說,市場上微型投影儀出現(xiàn)了很多

2012-11-05 18:37:29

使微型投影儀與電視機哪個更環(huán)保呢?有關資料顯示,跟電視相比,投影的耗能量相當?shù)停漭椛湮廴疽蚕鄬苌伲吧涞?b class="flag-6" style="color: red">微型投影上,耗能和輻射污染都要再減少,有專業(yè)人士提出,在很多家電都努力節(jié)能的大趨勢下,只有

2012-11-14 18:11:49

開口率和加裝微透鏡等技術手段來提高亮度。 DLP技術屬于反射式投影方式,其主要通過改進色輪技術、改變微鏡傾角和減少光路損耗等手段提高亮度指標。隨著微型投影儀產(chǎn)品的發(fā)展,各廠家不斷推出具有更高

2012-11-21 16:34:18

,安卓系統(tǒng),wince, linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置

2013-05-07 17:02:48

有一個松下投影儀,控制投影儀的方式有3中,串口232,遙控器紅外控制,用電腦通過網(wǎng)口通信。我想我問一下,可以用單片機通過網(wǎng)絡通信控制投影儀嗎?單片機通過w5500芯片引出了一個網(wǎng)口。對于網(wǎng)絡通信方式很陌生,網(wǎng)絡通信方式是不是只能在計算機和帶有網(wǎng)絡通信方式的設備之間進行通信的呀。

2019-03-05 10:10:54

,足可以和高清電視機抗衡,相信不久的將來,體積小,功能強大而價格又相當于高清電視機的5分之1的微型投影儀必然會取代高清電視機,而東莞市沁樺電子有限公司是專業(yè)生產(chǎn)微型投影儀、數(shù)碼相機、智能手機、MP4

2011-01-17 10:48:27

替代顯示器與電腦,目前應用于投影儀的有現(xiàn)成方案,可提供雙電源應用方案(手持便攜式與桌面型)。 用于手機的有DLP微型投影模組,非之前所用的投影模組,功耗1W左右,厚度在7MM左右,可嵌入到智能手機,相機

2012-10-13 09:35:06

HUD系統(tǒng)也開始不斷地被中端汽車所采用,并且很快會普及到經(jīng)濟型汽車內(nèi)。 最新的HUD技術采用移動MEMS反射鏡和彩色激光,即所謂的微型激光投影儀。這些激光投影儀具有無限對焦、陽光下清晰可讀、超凡

2018-11-12 16:16:04

:當我打開房間時,我?guī)缀蹩床坏酵渡涞碾S機點。假設房間的燈光比我在下圖2中的亮度更亮,D400相機傳感器可以看到人眼看不見的投影點嗎?圖1帶投影儀的黑暗房間圖2明亮的房間配有投影儀2.我無法理解BKM論文

2018-10-26 14:48:23

隨著現(xiàn)在科學越來越發(fā)展,各種數(shù)碼電子產(chǎn)品走進了千家萬戶,微型投影儀也隨著走進了商業(yè)城與家庭,它應用簡單,易攜帶,最關鍵是實用,可謂是家庭的電影院,讓您的生活更加豐富多彩。但對于這樣一個適用的產(chǎn)品來說

2012-10-24 16:41:38

現(xiàn)在使用微型投影儀的消費者越來越多,不管是在家用,還是為辦公使用,可能是購買的時候,導購員給我們示范給我們看的時候,效果是很不錯的,但當我在在家或都辦公的地方使用的時候或者是長時間使用之后,就變了

2012-11-14 17:58:46

如何將投影儀AA做成一個藍牙音箱?

2022-03-04 06:07:57

如何更換JmGO G1投影儀調(diào)焦電機?

2021-11-11 07:42:53

如何解決電視盒HDMI轉(zhuǎn)VGA連接老投影儀出現(xiàn)的顏色失真問題?

2022-03-02 09:49:53

可達35萬臺,2013年則預估將較2009年暴增約36倍至1,280萬臺的規(guī)模。富士總研將口袋型投影機定義為100流明以下、300g以下的投影機。微型投影機廠家批發(fā)加工,迷你投影機,多媒體投影機。其實我們更多的希望在未來微型投影儀的過發(fā)展過程中,對其外觀與功能有更大的突破!

2013-01-09 16:23:22

分時和白光空間三色合成兩種。 在四種微型投影技術中,LCD、DLP、LCoS是我們常見投影機所采用的技術,但應用到微型投影儀中就會有較大的改變,至少在芯片尺寸上的變化是非常大的。那下面我們就來分析下這

2012-11-12 15:51:49

分為LCoS技術和DLP技術,其中LCoS對色彩的實現(xiàn)方式又分為色序型以及彩色濾光型2種方式。然而在微型投影儀中,又有按照多媒體影音解碼和內(nèi)存裝置功能進行分類分為兩類,多媒體式和非多媒體式,之間區(qū)別

2012-11-13 17:48:11

網(wǎng)上看的投影儀光機,不知道這個能不能驅(qū)動。

2021-12-27 17:41:56

現(xiàn)在使用微型投影儀的消費者很,但是當你要播放的格式現(xiàn)示“不支持”時怎么辦,這一點也許會令您頭疼,但是以下方法可以教您解決它! 在桌面上點屬性,打開顯示屬性->高級-->疑難解答-->里面有個

2012-12-10 17:55:15

,WIFI,安卓系統(tǒng),wince, linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置

2012-12-01 13:53:11

,WIFI,安卓系統(tǒng),wince, linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置

2013-03-09 00:32:42

,也可用于車載產(chǎn)品,工控,醫(yī)療設備等,為你的產(chǎn)品增加附加值,提升賣點。應用于微型投影儀,投影儀接口可以是 HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P

2012-03-05 17:26:18

,安卓系統(tǒng),wince, linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置

2013-05-07 17:07:08

,安卓系統(tǒng),wince,linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置模擬

2013-08-27 14:48:54

,安卓系統(tǒng),wince, linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置

2013-09-27 11:09:46

,WIFI,安卓系統(tǒng),wince, linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置

2013-04-17 17:39:28

我有一臺壞了液晶電視機帶wi fi 能上網(wǎng),能不能把它和投影儀聯(lián)結(jié)成無線網(wǎng)絡投影儀

2016-10-22 20:28:49

請問無線wifi投影儀怎么做,有原理圖嗎?

2014-07-23 16:55:10

,wince, linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置模擬電視模塊

2012-10-13 09:33:49

,安卓系統(tǒng),wince, linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置

2013-09-27 11:05:54

,WIFI,安卓系統(tǒng),wince, linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置

2013-05-21 13:35:18

,WIFI,安卓系統(tǒng),wince, linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置

2013-05-21 13:39:16

,安卓系統(tǒng),wince,linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置模擬

2013-08-27 14:50:48

,WIFI,安卓系統(tǒng),wince, linux系統(tǒng),可OEM,ODM整機。投影儀接口可以是HDMI,VGA.AV-IN,USB,SD卡,耳機,有線電視,無線游戲接口等,支持1080P(i)等高清信號,也可內(nèi)置

2014-06-27 20:05:11

三色色彩分時和白光空間三色合成兩種。 在四種微投影技術中,LCD、DLP、LCoS是我們常見投影機所采用的技術,但應用到微型投影儀中就會有較大的改變,至少在芯片尺寸上的變化是非常大的。那下面我們就來分析下

2012-11-14 18:15:22

現(xiàn)在市場上微型投影儀很多,各種品牌的都有,正是因為它“微型”且功能強大,受到廣大消費者的青睞,更多的人在使用它。但在使用的過程中,很多人都不會去按照正常的開機方法去開機,為了使微型投影儀的性能保持得

2012-12-18 17:41:20

贈送的支架穩(wěn)定性都不是很好,所以一旦用力過大,就會改變畫面形狀,又要進行重新調(diào)式,很是浪費時間,而且經(jīng)常這樣使用也很折舊產(chǎn)品。 微型投影儀不同于一般的消費類電子產(chǎn)品,想開機就開,想關機就關,它需要

2012-11-06 16:43:06

這個小東西還并不是十分了解,在使用過程中難免會給產(chǎn)品帶來不大不小的損害,使得微型投影機的壽命有所縮短。所以對于用戶來說,懂得一些維護保養(yǎng)小常識還是有所必要的。那我們?nèi)绾蝸肀pB(yǎng)微型投影儀呢? 對于微型

2012-12-18 17:39:40

投影儀用途:本儀器能高效地檢測各種形狀復雜工件的輪廓和表面形狀.例如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒 輪、成形銼刀、絲攻等各種刀具、工具和零件等,該儀器廣泛地應用于機械制造業(yè),儀器儀表和鐘表行業(yè)有關廠礦的計量室和車間。

2020-03-09 09:02:37

`海微H1000是全球最小,體積最輕的微型投影儀。分辨率可達960*540,在所有微投中遙遙領先。自帶鋰電池,可不接電源線連續(xù)播放3個小時,最大可投80寸。超豐富外接接口,還可與手機無線連接,同屏

2014-08-09 09:39:21

商務、家庭娛樂、旅游等方面的應用。其實說到微型投影儀,其實還可以分成兩類:一種是內(nèi)嵌式的集成投影模塊(俗稱口袋型投影機),主要應用在手機、數(shù)碼相機、筆記本等。另一種是微型化的傳統(tǒng)便攜投影機,重量1到2

2012-11-26 17:26:59

機在商務、家庭娛樂、旅游等方面的應用。其實說到微型投影儀,其實還可以分成兩類:一種是內(nèi)嵌式的集成投影模塊(俗稱口袋型投影機),主要應用在手機、數(shù)碼相機、筆記本等。另一種是微型化的傳統(tǒng)便攜投影機,重量1到

2012-11-08 18:11:32

本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-26 14:51 編輯

投影儀是現(xiàn)在工作和學習經(jīng)常會用到的儀器,投影儀的使用讓工作和學習內(nèi)容的表述更加直觀清晰。現(xiàn)在的投影儀還能用來看電影,使得日常

2018-06-26 14:01:37

本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 11:15 編輯

目前想利用AM572X實現(xiàn)一個三維測量系統(tǒng),打算采用一個USB相機和投影儀(LightCrafter 4500 ),請問

2018-06-21 06:50:54

單片機和投影儀之間可以通過網(wǎng)絡通信方式通信嗎?

2023-10-19 06:42:19

請問如果另有一臺開發(fā)板,將圖片燒進此開發(fā)板中,開發(fā)板HDMI連接DLP 4500投影儀HDMI接口,可以實現(xiàn)開發(fā)板觸發(fā)投影儀投影么? 我目前利用開發(fā)板給投影儀脈沖信號觸發(fā)投影,投影不成功,不知問題出在哪里?請教一下,謝謝!

2019-04-08 21:34:02

賽靈思公司(Xilinx)日前宣布NEC子公司NEC Display Solutions有限公司的三款DLP數(shù)字影院投影儀產(chǎn)品,均采用了賽靈思Virtex?-5 FPGA系列產(chǎn)品。

2019-08-19 07:12:03

投影系統(tǒng)中的電源設計優(yōu)化體現(xiàn)在高強度放電 (HID) 或 LED 要求、功率因數(shù)校正以及能效方面。 TI 開發(fā)的數(shù)字光投影儀 (DLP) 顯示技術采用光半導體來進行數(shù)字化光處理。DLP 芯片

2011-09-26 16:29:25

一種新型、僅手掌大小的便攜式視頻投影儀正快速地在越來越多的商務人士中流行開來。這種稱為微型投影儀的小

2010-11-22 09:28:37 1005

1005

由于LED亮度提升以及其它投影技術逐漸成熟,微型投影儀自去年起已漸漸為前期使用者所接受,市場也呈現(xiàn)加溫狀

2010-12-06 10:02:09 4512

4512

無線投影是投影儀技術發(fā)展到一定階段時的產(chǎn)物,該技術不僅改變了傳統(tǒng)投影儀的使用方式,而且從某種意義上說,也改變了人們使用投影儀進行工作和娛樂的觀念。

2012-08-09 09:46:39 1571

1571

基于微型投影儀的人機交互系統(tǒng)_支冬

2017-03-15 08:00:00 2

2 手機投影儀是利用手機進行投影的器材,又稱為便攜式投影儀,所謂便攜式投影儀又稱口袋式投影儀、TRT-3M便攜式投影機,主要通過3M LCOS RGB三色投影光機和 720P片解碼技術,把傳統(tǒng)龐大的投影機精巧化、便攜化、微小化、娛樂化、實用化,使投影技術更加貼近生活和娛樂。

2018-01-10 14:52:37 69429

69429 目前,由于微型投影儀的價格昂貴,因此難以在各行業(yè)中普遍使用,但隨著價格的下降,使用微型投影儀的消費類應用將會大量涌現(xiàn),并且它將成為便捷、中等分辨率圖像顯示所普遍使用的顯示技術。FPGA器件是唯一能將其從面向高價的應用設備,轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦驅(qū)τ诔杀靖用舾械南M類產(chǎn)品的器件。

2018-11-19 09:26:00 2164

2164 DLP微型微型投影儀剛興起的時候,存在諸多痛點。這幾年,隨著行業(yè)大佬試水,新貴崛起,在強勢的營銷推動下,智能投影的影響力得到了擴大。加上技術層面的不斷升級,無屏電視、家庭影院等概念漸漸進入人們的生活

2019-01-25 17:13:25 2541

2541 智能投影儀給人們生活、娛樂帶來方便已經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)趨勢,在雙十一來臨之際,資深KOL來告訴你,如何才能選購到一款真正的微型智能投影儀。

2019-03-18 11:11:33 2065

2065

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評論