層層堆疊打造的芯片

在介紹過硅晶圓是什么東西后,同時(shí),也知道制造 IC 芯片就像是用樂高積木蓋房子一樣,藉由一層又一層的堆疊,創(chuàng)造自己所期望的造型。然而,蓋房子有相當(dāng)多的步驟,IC 制造也是一樣,制造 IC 究竟有哪些步驟?本文將將就 IC 芯片制造的流程做介紹。

在開始前,我們要先認(rèn)識(shí) IC 芯片是什么。IC,全名積體電路(Integrated Circuit),由它的命名可知它是將設(shè)計(jì)好的電路,以堆疊的方式組合起來。藉由這個(gè)方法,我們可以減少連接電路時(shí)所需耗費(fèi)的面積。下圖為 IC 電路的 3D 圖,從圖中可以看出它的結(jié)構(gòu)就像房子的樑和柱,一層一層堆疊,這也就是為何會(huì)將 IC 制造比擬成蓋房子。

▲ IC 芯片的 3D 剖面圖。(Source:Wikipedia)

從上圖中 IC 芯片的 3D 剖面圖來看,底部深藍(lán)色的部分就是上一篇介紹的晶圓,從這張圖可以更明確的知道,晶圓基板在芯片中扮演的角色是何等重要。至于紅色以及土黃色的部分,則是于 IC 制作時(shí)要完成的地方。

首先,在這裡可以將紅色的部分比擬成高樓中的一樓大廳。一樓大廳,是一棟房子的門戶,出入都由這裡,在掌握交通下通常會(huì)有較多的機(jī)能性。因此,和其他樓層相比,在興建時(shí)會(huì)比較復(fù)雜,需要較多的步驟。在 IC 電路中,這個(gè)大廳就是邏輯閘層,它是整顆 IC 中最重要的部分,藉由將多種邏輯閘組合在一起,完成功能齊全的 IC 芯片。

黃色的部分,則像是一般的樓層。和一樓相比,不會(huì)有太復(fù)雜的構(gòu)造,而且每層樓在興建時(shí)也不會(huì)有太多變化。這一層的目的,是將紅色部分的邏輯閘相連在一起。之所以需要這么多層,是因?yàn)橛刑嗑€路要連結(jié)在一起,在單層無法容納所有的線路下,就要多疊幾層來達(dá)成這個(gè)目標(biāo)了。在這之中,不同層的線路會(huì)上下相連以滿足接線的需求。

分層施工,逐層架構(gòu)

知道 IC 的構(gòu)造后,接下來要介紹該如何制作。試想一下,如果要以油漆噴罐做精細(xì)作圖時(shí),我們需先割出圖形的遮蓋板,蓋在紙上。接著再將油漆均勻地噴在紙上,待油漆乾后,再將遮板拿開。不斷的重復(fù)這個(gè)步驟后,便可完成整齊且復(fù)雜的圖形。制造 IC 就是以類似的方式,藉由遮蓋的方式一層一層的堆疊起來。

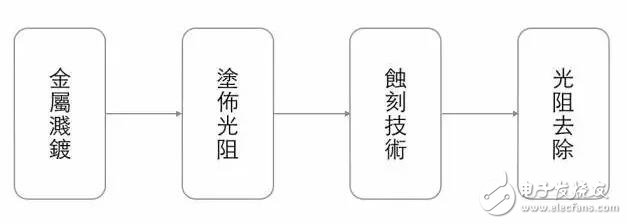

制作 IC 時(shí),可以簡(jiǎn)單分成以上 4 種步驟。雖然實(shí)際制造時(shí),制造的步驟會(huì)有差異,使用的材料也有所不同,但是大體上皆采用類似的原理。這個(gè)流程和油漆作畫有些許不同,IC 制造是先涂料再加做遮蓋,油漆作畫則是先遮蓋再作畫。以下將介紹各流程。

金屬濺鍍:將欲使用的金屬材料均勻?yàn)⒃诰A片上,形成一薄膜。

涂布光阻:先將光阻材料放在晶圓片上,透過光罩(光罩原理留待下次說明),將光束打在不要的部分上,破壞光阻材料結(jié)構(gòu)。接著,再以化學(xué)藥劑將被破壞的材料洗去。

蝕刻技術(shù):將沒有受光阻保護(hù)的硅晶圓,以離子束蝕刻。

光阻去除:使用去光阻液皆剩下的光阻溶解掉,如此便完成一次流程。

最后便會(huì)在一整片晶圓上完成很多 IC 芯片,接下來只要將完成的方形 IC 芯片剪下,便可送到封裝廠做封裝,至于封裝廠是什么東西?就要待之后再做說明啰。

▲各種尺寸晶圓的比較。(Source:Wikipedia)

其中,主要晶圓代工廠有格羅方德、三星電子、Tower Jazz、Dongbu、美格納、IBM、富士通、英特爾、海力士、臺(tái)積電、聯(lián)電、中芯國(guó)際、力晶、華虹、德茂、武漢新芯、華微、華立、力芯

納米制程是什么?

三星以及臺(tái)積電在先進(jìn)半導(dǎo)體制程打得相當(dāng)火熱,彼此都想要在晶圓代工中搶得先機(jī)以爭(zhēng)取訂單,幾乎成了 14 納米與 16 納米之爭(zhēng),然而 14 納米與 16 納米這兩個(gè)數(shù)字的究竟意義為何,指的又是哪個(gè)部位?而在縮小制程后又將來帶來什么好處與難題?以下我們將就納米制程做簡(jiǎn)單的說明。

納米到底有多細(xì)微?

在開始之前,要先了解納米究竟是什么意思。在數(shù)學(xué)上,納米是 0.000000001 公尺,但這是個(gè)相當(dāng)差的例子,畢竟我們只看得到小數(shù)點(diǎn)后有很多個(gè)零,卻沒有實(shí)際的感覺。如果以指甲厚度做比較的話,或許會(huì)比較明顯。

用尺規(guī)實(shí)際測(cè)量的話可以得知指甲的厚度約為 0.0001 公尺(0.1 毫米),也就是說試著把一片指甲的側(cè)面切成 10 萬條線,每條線就約等同于 1 納米,由此可略為想像得到 1 納米是何等的微小了。

知道納米有多小之后,還要理解縮小制程的用意,縮小電晶體的最主要目的,就是可以在更小的芯片中塞入更多的電晶體,讓芯片不會(huì)因技術(shù)提升而變得更大;其次,可以增加處理器的運(yùn)算效率;再者,減少體積也可以降低耗電量;最后,芯片體積縮小后,更容易塞入行動(dòng)裝置中,滿足未來輕薄化的需求。

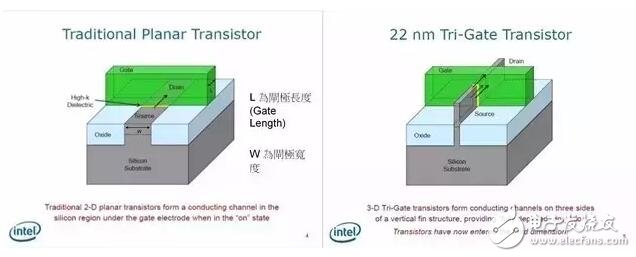

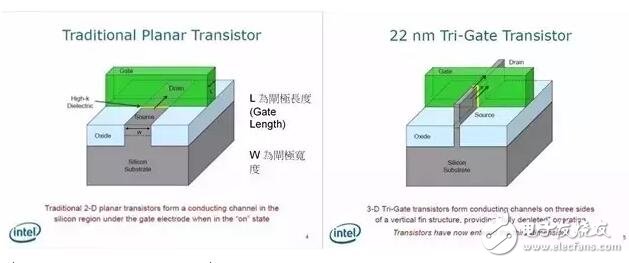

再回來探究納米制程是什么,以 14 納米為例,其制程是指在芯片中,線最小可以做到 14 納米的尺寸,下圖為傳統(tǒng)電晶體的長(zhǎng)相,以此作為例子。縮小電晶體的最主要目的就是為了要減少耗電量,然而要縮小哪個(gè)部分才能達(dá)到這個(gè)目的?左下圖中的L 就是我們期望縮小的部分。藉由縮小閘極長(zhǎng)度,電流可以用更短的路徑從 Drain 端到 Source 端(有興趣的話可以利用 Google 以 MOSFET 搜尋,會(huì)有更詳細(xì)的解釋)。

(Source:www.slideshare.net)

此外,電腦是以 0 和 1 作運(yùn)算,要如何以電晶體滿足這個(gè)目的呢?做法就是判斷電晶體是否有電流流通。當(dāng)在 Gate 端(綠色的方塊)做電壓供給,電流就會(huì)從 Drain 端到 Source 端,如果沒有供給電壓,電流就不會(huì)流動(dòng),這樣就可以表示 1 和0。(至于為什么要用 0 和 1 作判斷,有興趣的話可以去查布林代數(shù),我們是使用這個(gè)方法作成電腦的)

尺寸縮小有其物理限制

不過,制程并不能無限制的縮小,當(dāng)我們將電晶體縮小到 20 納米左右時(shí),就會(huì)遇到量子物理中的問題,讓電晶體有漏電的現(xiàn)象,抵銷縮小 L 時(shí)獲得的效益。作為改善方式,就是導(dǎo)入 FinFET(Tri-Gate)這個(gè)概念,如右上圖。在 Intel 以前所做的解釋中,可以知道藉由導(dǎo)入這個(gè)技術(shù),能減少因物理現(xiàn)象所導(dǎo)致的漏電現(xiàn)象。

(Source:www.slideshare.net)

更重要的是,藉由這個(gè)方法可以增加 Gate 端和下層的接觸面積。在傳統(tǒng)的做法中(左上圖),接觸面只有一個(gè)平面,但是采用 FinFET(Tri-Gate)這個(gè)技術(shù)后,接觸面將變成立體,可以輕易的增加接觸面積,這樣就可以在保持一樣的接觸面積下讓 Source-Drain 端變得更小,對(duì)縮小尺寸有相當(dāng)大的幫助。

最后,則是為什么會(huì)有人說各大廠進(jìn)入 10 納米制程將面臨相當(dāng)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),主因是 1 顆原子的大小大約為 0.1 納米,在 10 納米的情況下,一條線只有不到 100 顆原子,在制作上相當(dāng)困難,而且只要有一個(gè)原子的缺陷,像是在制作過程中有原子掉出或是有雜質(zhì),就會(huì)產(chǎn)生不知名的現(xiàn)象,影響產(chǎn)品的良率。

如果無法想像這個(gè)難度,可以做個(gè)小實(shí)驗(yàn)。在桌上用 100 個(gè)小珠子排成一個(gè) 10×10 的正方形,并且剪裁一張紙蓋在珠子上,接著用小刷子把旁邊的的珠子刷掉,最后使他形成一個(gè) 10×5 的長(zhǎng)方形。這樣就可以知道各大廠所面臨到的困境,以及達(dá)成這個(gè)目標(biāo)究竟是多么艱巨。

隨著三星以及臺(tái)積電在近期將完成 14 納米、16 納米 FinFET 的量產(chǎn),兩者都想爭(zhēng)奪 Apple 下一代的 iPhone 芯片代工,我們將看到相當(dāng)精彩的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng),同時(shí)也將獲得更加省電、輕薄的手機(jī),要感謝摩爾定律所帶來的好處呢。

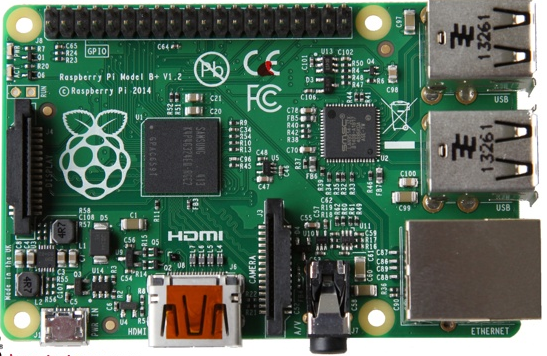

告訴你什么是封裝

經(jīng)過漫長(zhǎng)的流程,從設(shè)計(jì)到制造,終于獲得一顆 IC 芯片了。然而一顆芯片相當(dāng)小且薄,如果不在外施加保護(hù),會(huì)被輕易的刮傷損壞。此外,因?yàn)樾酒某叽缥⑿。绻挥靡粋€(gè)較大尺寸的外殼,將不易以人工安置在電路板上。因此,本文接下來要針對(duì)封裝加以描述介紹。

目前常見的封裝有兩種,一種是電動(dòng)玩具內(nèi)常見的,黑色長(zhǎng)得像蜈蚣的 DIP 封裝,另一為購(gòu)買盒裝 CPU 時(shí)常見的 BGA 封裝。至于其他的封裝法,還有早期 CPU 使用的 PGA(Pin Grid Array;Pin Grid Array)或是 DIP 的改良版 QFP(塑料方形扁平封裝)等。因?yàn)橛刑喾N封裝法,以下將對(duì) DIP 以及 BGA 封裝做介紹。

傳統(tǒng)封裝,歷久不衰

首先要介紹的是雙排直立式封裝(Dual Inline Package;DIP),從下圖可以看到采用此封裝的 IC 芯片在雙排接腳下,看起來會(huì)像條黑色蜈蚣,讓人印象深刻,此封裝法為最早采用的 IC 封裝技術(shù),具有成本低廉的優(yōu)勢(shì),適合小型且不需接太多線的芯片。但是,因?yàn)榇蠖嗖捎玫氖撬芰希嵝Ч^差,無法滿足現(xiàn)行高速芯片的要求。因此,使用此封裝的,大多是歷久不衰的芯片,如下圖中的 OP741,或是對(duì)運(yùn)作速度沒那么要求且芯片較小、接孔較少的 IC 芯片。

▲左圖的 IC 芯片為 OP741,是常見的電壓放大器。右圖為它的剖面圖,這個(gè)封裝是以金線將芯片接到金屬接腳(Leadframe)。(Source :左圖 Wikipedia、右圖 Wikipedia)

至于球格陣列(Ball Grid Array,BGA)封裝,和 DIP 相比封裝體積較小,可輕易的放入體積較小的裝置中。此外,因?yàn)榻幽_位在芯片下方,和 DIP 相比,可容納更多的金屬接腳

相當(dāng)適合需要較多接點(diǎn)的芯片。然而,采用這種封裝法成本較高且連接的方法較復(fù)雜,因此大多用在高單價(jià)的產(chǎn)品上。

▲左圖為采用 BGA 封裝的芯片。右圖為使用覆晶封裝的 BGA 示意圖。(Source:左圖 Wikipedia)

行動(dòng)裝置興起,新技術(shù)躍上舞臺(tái)

然而,使用以上這些封裝法,會(huì)耗費(fèi)掉相當(dāng)大的體積。像現(xiàn)在的行動(dòng)裝置、穿戴裝置等,需要相當(dāng)多種元件,如果各個(gè)元件都獨(dú)立封裝,組合起來將耗費(fèi)非常大的空間,因此目前有兩種方法,可滿足縮小體積的要求,分別為 SoC(System On Chip)以及 SiP(System In Packet)。

在智慧型手機(jī)剛興起時(shí),在各大財(cái)經(jīng)雜誌上皆可發(fā)現(xiàn) SoC 這個(gè)名詞,然而 SoC 究竟是什么東西?簡(jiǎn)單來說,就是將原本不同功能的 IC,整合在一顆芯片中。藉由這個(gè)方法,不單可以縮小體積,還可以縮小不同 IC 間的距離,提升芯片的計(jì)算速度。至于制作方法,便是在 IC 設(shè)計(jì)階段時(shí),將各個(gè)不同的 IC 放在一起,再透過先前介紹的設(shè)計(jì)流程,制作成一張光罩。

然而,SoC 并非只有優(yōu)點(diǎn),要設(shè)計(jì)一顆 SoC 需要相當(dāng)多的技術(shù)配合。IC 芯片各自封裝時(shí),各有封裝外部保護(hù),且 IC 與 IC 間的距離較遠(yuǎn),比較不會(huì)發(fā)生交互干擾的情形。但是,當(dāng)將所有 IC 都包裝在一起時(shí),就是噩夢(mèng)的開始。IC 設(shè)計(jì)廠要從原先的單純?cè)O(shè)計(jì) IC,變成了解并整合各個(gè)功能的 IC,增加工程師的工作量。此外,也會(huì)遇到很多的狀況,像是通訊芯片的高頻訊號(hào)可能會(huì)影響其他功能的 IC 等情形。

此外,SoC 還需要獲得其他廠商的 IP(intellectual property)授權(quán),才能將別人設(shè)計(jì)好的元件放到 SoC 中。因?yàn)橹谱?SoC 需要獲得整顆 IC 的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié),才能做成完整的光罩,這同時(shí)也增加了 SoC 的設(shè)計(jì)成本。或許會(huì)有人質(zhì)疑何不自己設(shè)計(jì)一顆就好了呢?因?yàn)樵O(shè)計(jì)各種 IC 需要大量和該 IC 相關(guān)的知識(shí),只有像 Apple 這樣多金的企業(yè),才有預(yù)算能從各知名企業(yè)挖角頂尖工程師,以設(shè)計(jì)一顆全新的 IC,透過合作授權(quán)還是比自行研發(fā)劃算多了。

折衷方案,SiP 現(xiàn)身

作為替代方案,SiP 躍上整合芯片的舞臺(tái)。和 SoC 不同,它是購(gòu)買各家的 IC,在最后一次封裝這些 IC,如此便少了 IP 授權(quán)這一步,大幅減少設(shè)計(jì)成本。此外,因?yàn)樗鼈兪歉髯元?dú)立的 IC,彼此的干擾程度大幅下降。

▲ Apple Watch 采用 SiP 技術(shù)將整個(gè)電腦架構(gòu)封裝成一顆芯片,不單滿足期望的效能還縮小體積,讓手錶有更多的空間放電池。(Source:Apple 官網(wǎng))

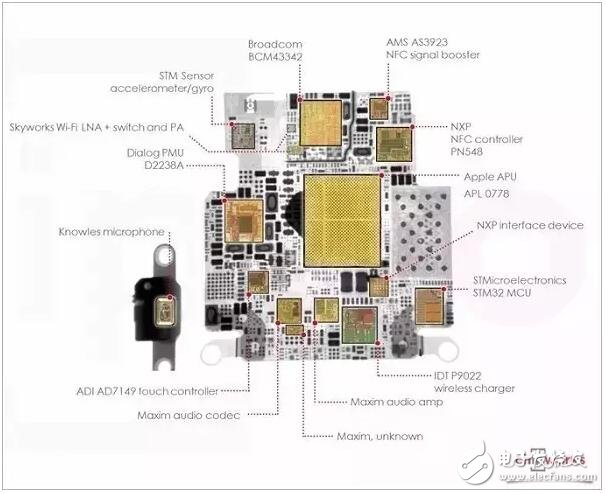

采用 SiP 技術(shù)的產(chǎn)品,最著名的非 Apple Watch 莫屬。因?yàn)?Watch 的內(nèi)部空間太小,它無法采用傳統(tǒng)的技術(shù),SoC 的設(shè)計(jì)成本又太高,SiP 成了首要之選。藉由 SiP 技術(shù),不單可縮小體積,還可拉近各個(gè) IC 間的距離,成為可行的折衷方案。下圖便是 Apple Watch 芯片的結(jié)構(gòu)圖,可以看到相當(dāng)多的 IC 包含在其中。

▲ Apple Watch 中采用 SiP 封裝的 S1 芯片內(nèi)部配置圖。(Source:chipworks)

完成封裝后,便要進(jìn)入測(cè)試的階段,在這個(gè)階段便要確認(rèn)封裝完的 IC 是否有正常的運(yùn)作,正確無誤之后便可出貨給組裝廠,做成我們所見的電子產(chǎn)品。其中主要的半導(dǎo)體封裝與測(cè)試企業(yè)有安靠、星科金朋、J-devices、Unisem、Nepes、日月光、力成、南茂、頎邦、京元電子、福懋、菱生精密、矽品、長(zhǎng)電、優(yōu)特

至此,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)便完成了整個(gè)生產(chǎn)的任務(wù)。看一遍不夠就收藏起來慢慢看,歡迎留言發(fā)表讀后感言!

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評(píng)論