2022年全球存儲芯片市場規模約1334億美元,占整個集成電路市場份額約23%,是整個半導體行業第二大細分領域(第一大為邏輯電路)。預計2028年或將出現超過1 Yotabyte的數據增量。而如此龐大的數據增量,將持續帶動高速運算存儲器、3D NAND等需求。

主流存儲芯片海外廠商高度壟斷。與邏輯芯片不同,DRAM 和 NAND Flash 等半導體存儲器的核心功能為數據存儲,存儲晶圓的設計及制造標準化程度較高,各晶圓廠同代產品在容量、帶寬、穩定性等方面,技術規格趨同。因此頭部廠商要通過產能擴大規模化優勢及技術持續升級迭代保持競爭力。

一、DRAM領域

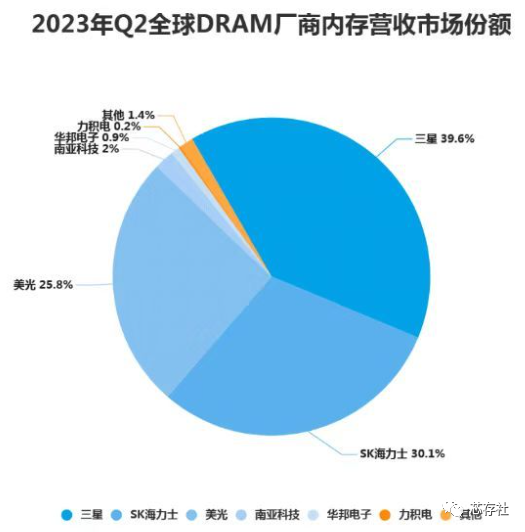

三星、美光、 SK 海力士壟斷了近 95%的市場份額。

近日美光宣布已將業界領先的1β制程技術應用于16Gb容量版本的DDR5內存,現已面向數據中心及PC市場的所有客戶出貨。性能上,美光1β DDR5 DRAM提供速率從4800MT/s到7200MT/s的現有模塊密度,并采用先進的High-KCMOS器件工藝、四相時鐘和時鐘同步技術,相比上一代產品,性能提升高達50%,每瓦性能提升33%。

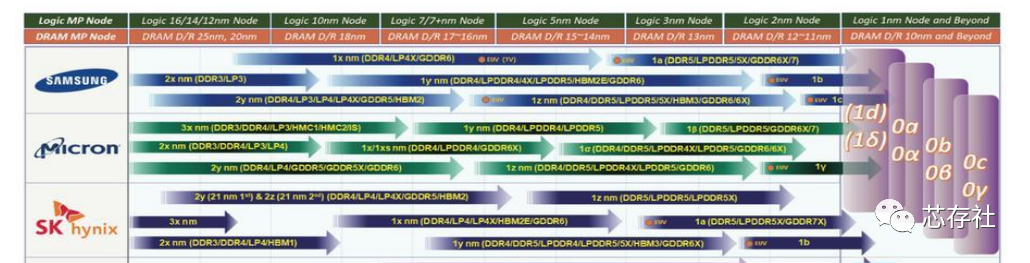

目前,DRAM先進制程技術已發展至第五代,10nm級別,美光稱之為1β DRAM,三星等廠商稱之為1b DRAM。1β是目前全球最先進的DRAM制程節點。

三星方面,今年5月,三星量產12nm級16Gb DDR5 DRAM;9月,三星開發出基于12nm級工藝技術的32Gb DDR5 DRAM,將于今年年底開始量產。

三星計劃于2023年進入1bnm工藝階段,芯片容量將達到 24Gb(3GB)- 32Gb(4GB),原生速度將在6.4-7.2Gbp。三星透露,將于2026年推出DDR6內存,2027年即實現原生10Gbps的速度。

三星正在開發行業內領先的11nm級DRAM芯片。李政培表示,三星正在為DRAM開發3D堆疊結構和新材料。

SK海力士方面,今年1月,SK海力士將第四代10nm級(1a)DDR5服務器DRAM適用到英特爾第四代至強可擴展處理器(4th Gen Intel Xeon Scalable processors),并在業界首次獲得認證。

5月,SK海力士第5代10nm工藝1bnm已完成技術研發,采用“HKMG(High-K Metal Gate)”工藝,與1a DDR5 DRAM相比功耗減少了20%以上。并計劃,明年上半年將把1b工藝擴大適用于LPDDR5T、HBM3E等高性能產品。

二、NAND領域

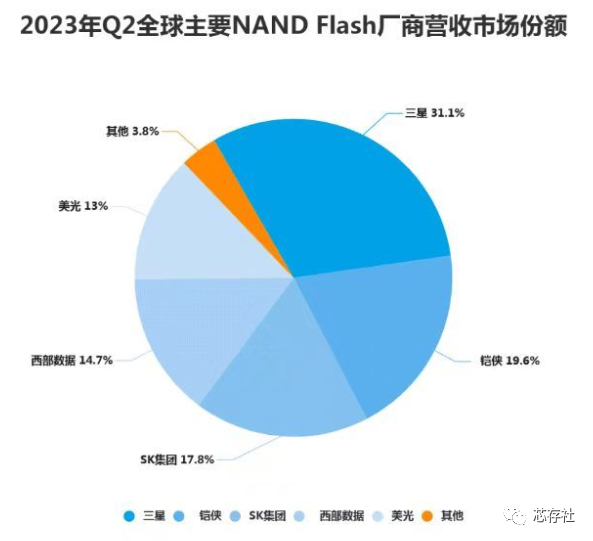

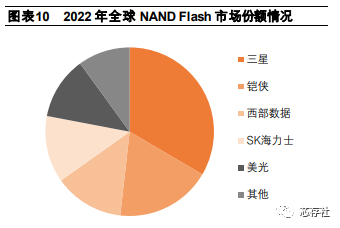

競爭格局同樣較為集中,由三星電子、鎧俠、西部數據、美光科技、 SK 海力士等公司主導全球市場,SK 海力士收購英特爾 NAND Flash 業務已于 2021 年獲得主要市場監管當局批準,全球 NAND Flash 市場將進一步集中。

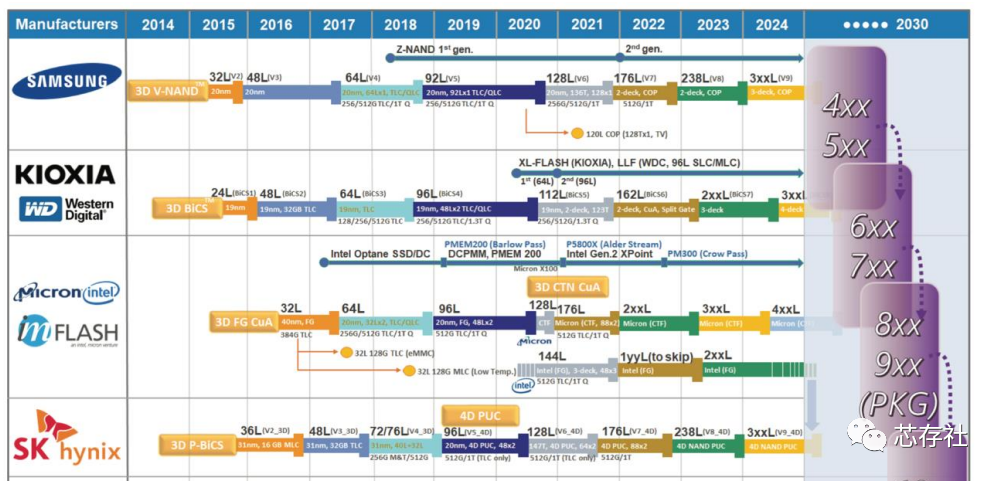

2022 年美光實現 232 層 NAND 閃存產品的出貨,三星也宣布開始量產 236 層 3D NAND 閃存芯片,鎧俠和西部數據于 2023 年推出 218 層 3D NAND 閃存,SK 海力士則在 2023年展示了其最新 300 層 3D NAND 產品原型,預計將在 2024-2025 年期間上市。三星將在2024 年將生產超過 300 層的第九代 V-NAND 閃存,這將是業界最高層數。

1、三星

三星電子作為全球領先的電子企業,業務涵蓋消費電子、IT和移動通信、設備解決方案等,尤其是在 DRAM 和 NAND Flash 半導體存儲領域,三星電子長期穩居全球第一的位置

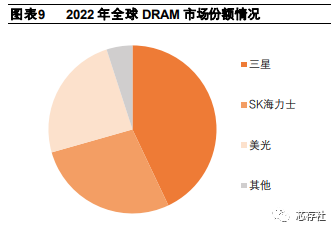

據 TrendForce 數據,2022 年三星在 DRAM 和 NAND 市場全球市占率分別達 43%和 33%,是全球存儲芯片行業最核心的供應商。

三星電子成立于 1969 年,于 1984 年開發了 256Kb DRAM,1992 年成功研發出世界首個 64Mb DRAM,1999 年開發出首款 1Gb NAND 閃存,2013 年成功開發 3D V-NAND 技術,2018 年量產 LPDDR5 DRAM,當前三星的 10nm 級工藝和極紫外光刻(EUV)技術已經開發出了大容量 512GB DDR5 內存模塊,同時,其第 8 代 V-NAND 內存層數已達 236 層,公司存儲技術處于全球領先位置。

2、美光科技

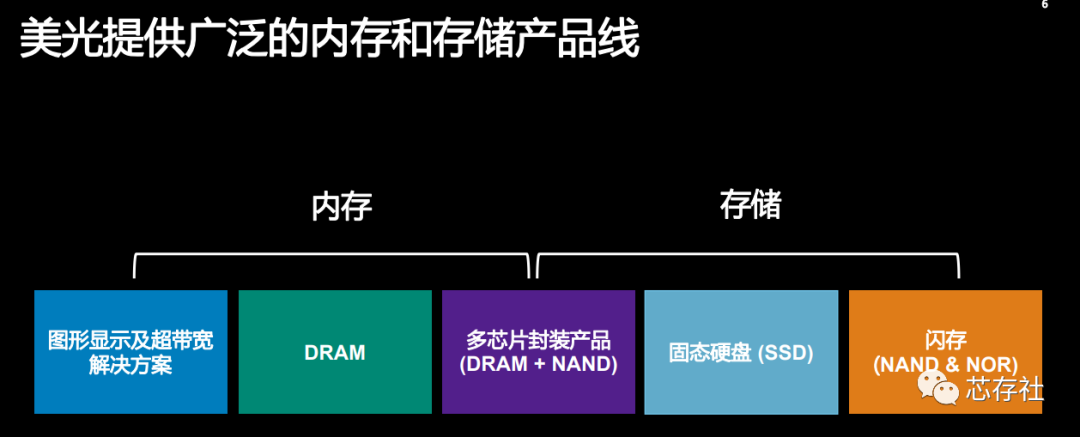

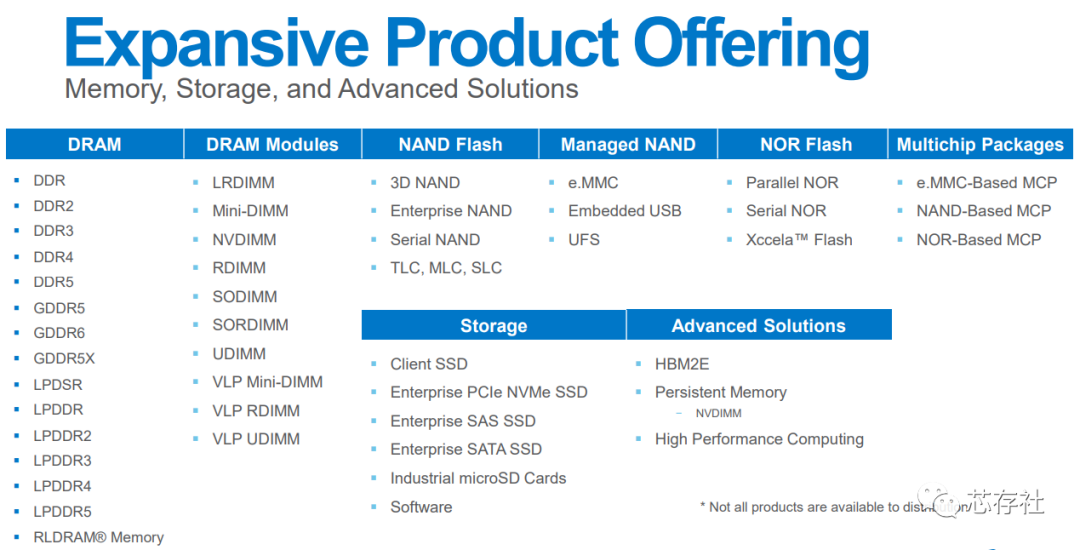

美光科技于 1978 年在美國創立,作為全球最大的半導體存儲及影像產品制造商之一,其主營業務包括 DRAM、NAND 閃存、 NOR 閃存、CMOS 圖像傳感器等。

2022 年美光科技在全球 DRAM 市場以 25%市占率排名第三,在全球 NAND 市場以 12% 市占率排名第五。

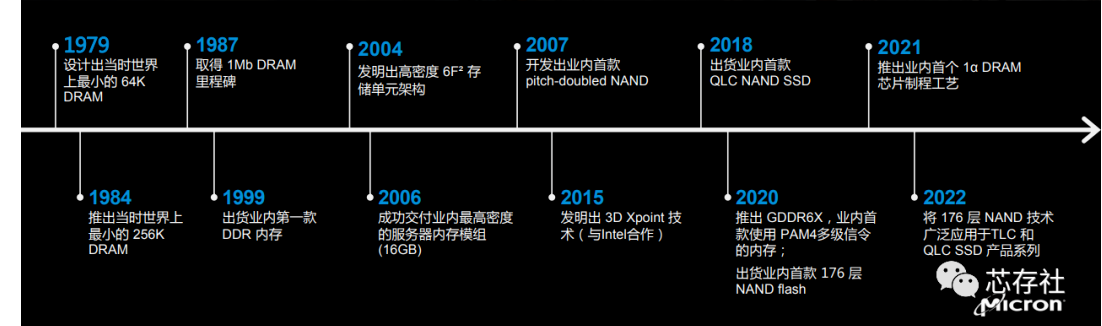

美光于 1979 年便完成了 64K DRAM 的設計,并于 1981 年推出首款 64K DRAM 產品,1984 年推出世界上最小的 256K DRAM,2021 年美光推出業界首個 1α 節點 DRAM,2022 年公司開始向其客戶運送其 1β 節點 DRAM 產品樣品,率先進入 1β 階段,其 EUV 技術預計將于 2024 年使用。NAND 方面,公司于 2020 年 11 月便實現全球首款 176 層 3D NAND 量產, 2022 年實現 232 層 NAND 產品出貨。

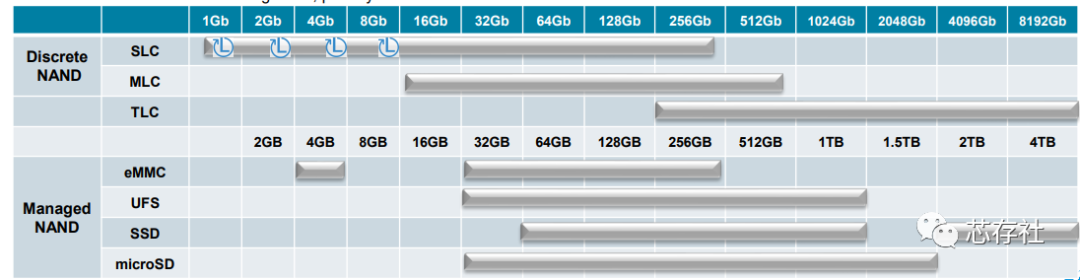

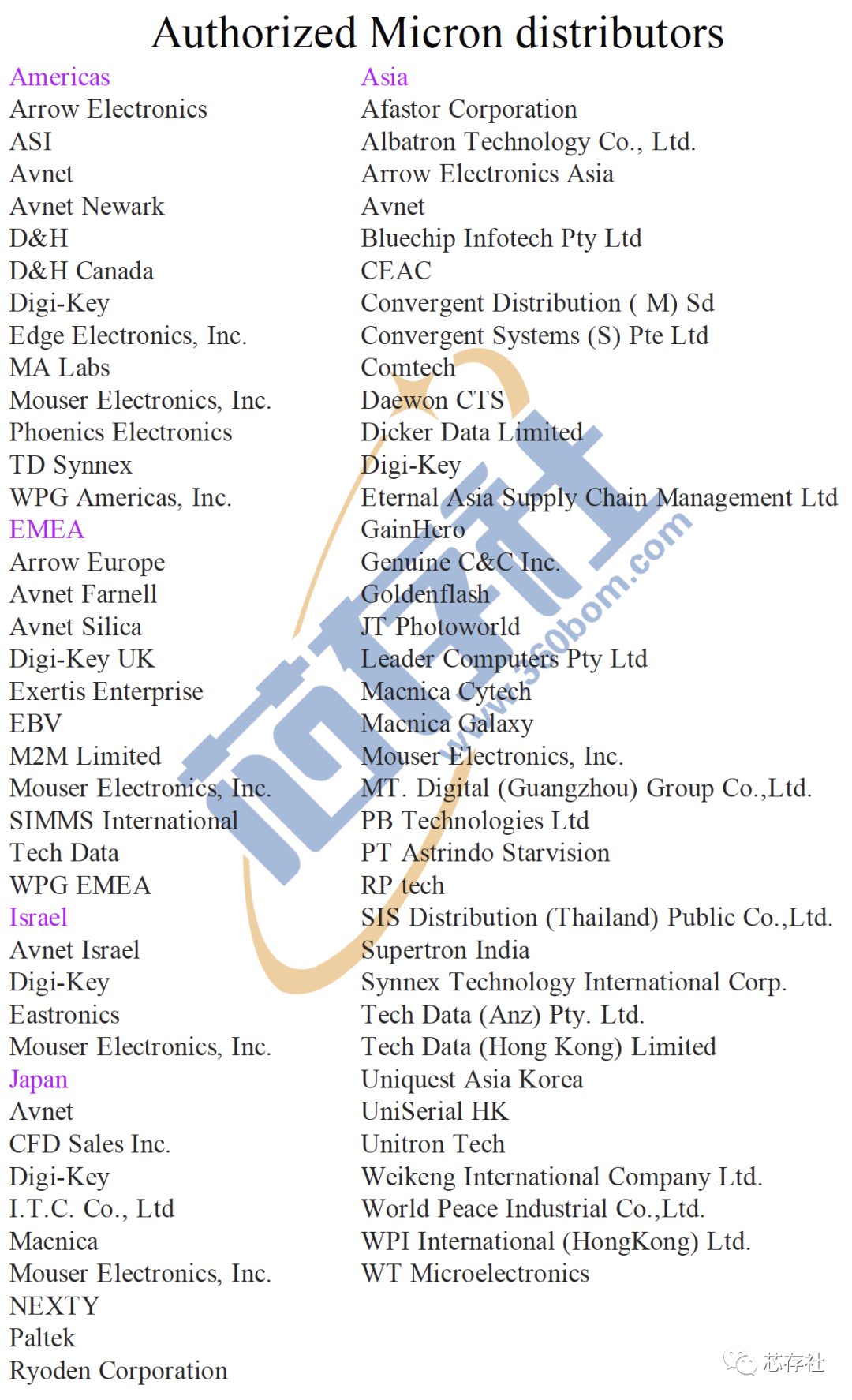

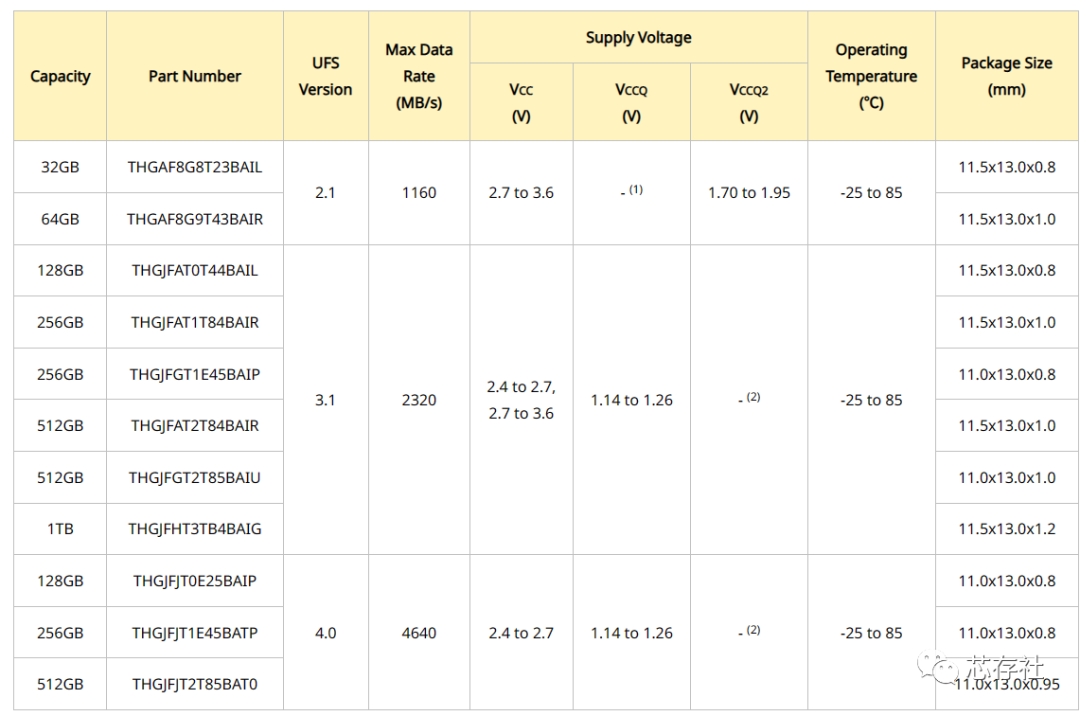

Mass Market Roadmaps

3、SK 海力士

SK 海力士為全球領先的存儲龍頭企業,公司致力于生產 DRAM、NAND Flash 和 CIS 非存儲器為主的半導體產品,在韓國、中國無錫和重慶共設有四個生產基地。

SK 海力士的前身是現代電子;現代電子和 LG 半導體合并后,在 2001 年獨立改名為海力士;2012 年 SK 集團收購海力士,也就變成了如今人們所熟知的 SK 海力士。

2020年10月20日SK海力士和英特爾在韓國共同宣布簽署收購協議,根據協議約定,SK海力士將以90億美元收購英特爾的NAND閃存及存儲業務。本次收購包括英特爾NAND SSD業務、NAND部件及晶圓業務,以及其在中國大連的NAND閃存制造工廠。英特爾將保留其特有的英特爾傲騰TM業務。

2021年12月29日, Solidigm宣布正式成立,成為SK 海力士在美國的獨立子公司。

2022 年 SK 海力士以 28%市占率在全球 DRAM 市場排名第二,以 13%市場份額在全球 NAND Flash 市場排名第四。?

1984 年 SK 海力士首次成功試產 16Kb SRAM,1999 年收購 LG半導體,2004 年成功研發 NAND Flash 產品,2013 年首次研發全球首款 TSV 技術 HBM,2019 年成為業界首次成功研發出 128 層 4D NAND 的企業,現階段,SK 海力士成功開發出全球首款 12層堆疊的 HBM3 DRAM 新產品,其 DDR5 采用了 EUV 光刻的 1αnm 技術,NAND 方面,2022 年公司成功研發 238 層 4D NAND 閃存,2023 年展示了其最新 300 層 3D NAND 產品原型,預計將在 2024-2025 年期間上市。?

?

| ? |

?

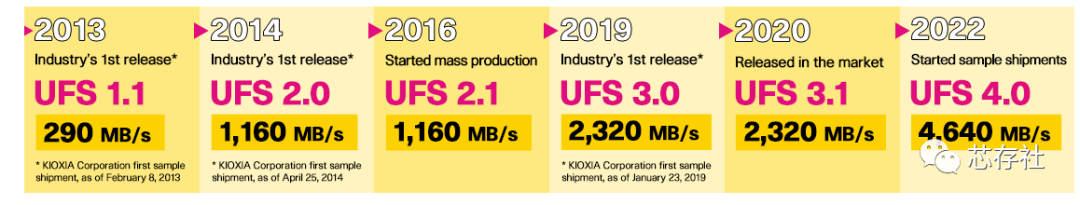

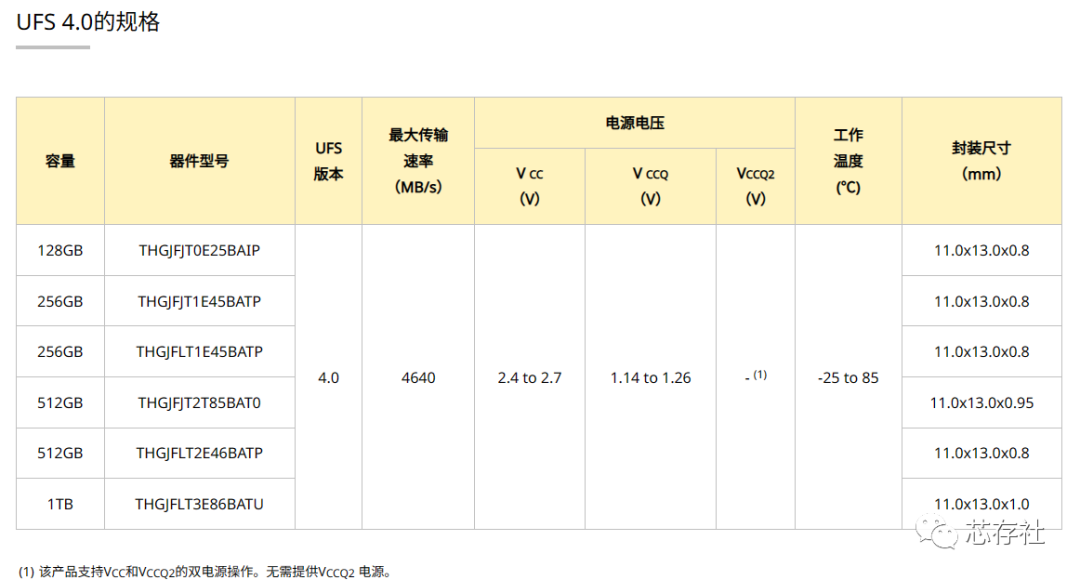

4、鎧俠

東芝存儲器在2019年10月1日正式更名為“Kioxia”,中文名“鎧俠”。

2007年,隨著2D NAND達到規模極限,東芝率先提出了3D NAND結構概念。但由于東芝陷入財務困境,2018年這部分核心業務不得不出售給美國私募投資公司Bain Capital牽頭的一個財團,東芝僅持有鎧俠約40.6%股份。2019年10月,新公司以鎧俠控股股份有限公司重新開始。

東芝公司于1987年發明了NAND閃存, 2017年4月,鎧俠前身東芝存儲器集團從東芝公司剝離,開創了先進的存儲解決方案和服務,可豐富人們的生活并擴大社會的視野。鎧俠創新的3D閃存技術BiCS FLASH,正在塑造諸多高密度應用的未來存儲方式,其中包括高級智能手機、PC、SSD、汽車和數據中心等。

5、西部數據?Western Digita

西部數據(Western Digital Corp,WDC),是一家全球知名的存儲廠商,成立于1970年,總部位于美國加州,在世界各地設有分支機構,為全球用戶提供存儲產品。

2011年,西數以43億美元收購日立環球存儲技術公司(HGST) ?,后者曾于2002年以20億美元并購IBM的硬盤部門 ?。

2015年10月22日,西數宣布190億美元收購閃存制造商SanDisk ,以現金加股票的方式進行。2016年5月,西數以160億美元完成對Sandisk的收購。?2018年12月,西部數據官方發布消息表示,將對旗下存儲子品牌進行一輪整合,企業和商務級存儲產品品牌將棄用HGST、閃迪、tegile和WD品牌,統一使用Western Digital這個大統括品牌,消費端子品牌不作變化。而后西數、閃迪聯合宣布,2021年1月1日起,閃迪品牌將更名為西部數據,公司運營主體、品牌名變更為“西部數據GK”(Western Digital GK)、“西部數據有限責任公司”(Western Digital Limited Liability Company)。2022年4月18日,西部數據正式發布全新品牌標識。

2016年11月,西數與紫光在南京成立紫光西部數據公司,注冊資金1.58億美金,其中西數與紫光各持股49%和51%。 2017年9月,西數以183億美元收購東芝的半導體業務。

如今,西部數據正準備新的轉型計劃,計劃將存儲業務出售給鎧俠控股。

據報道,雙方進行了深入談判,計劃在合并后成立新的控股公司。西部數據將保留50.1%的資產,其余的49.9%則歸鎧俠所有。鎧俠總裁將管理新公司的業務,而日本代表公司將占據董事會的大部分席位。這家新公司將在美國注冊,但總部將設在日本,股票將在美國和東京證券交易所上市。

如果合并成功,雙方將在NAND型領域和金額的全球市場占有率超過韓國三星電子,位居全球存儲器市場銷售量第一。

編輯:黃飛

?

電子發燒友App

電子發燒友App

評論