目前汽車工業中有兩個重要的研究領域,一是“新能源汽車”,

● 自動駕駛實際包含三個問題

一是我在哪?

二是我要去哪?

三是如何去?

能完整解決這三個問題就是...

真正的自動駕駛。

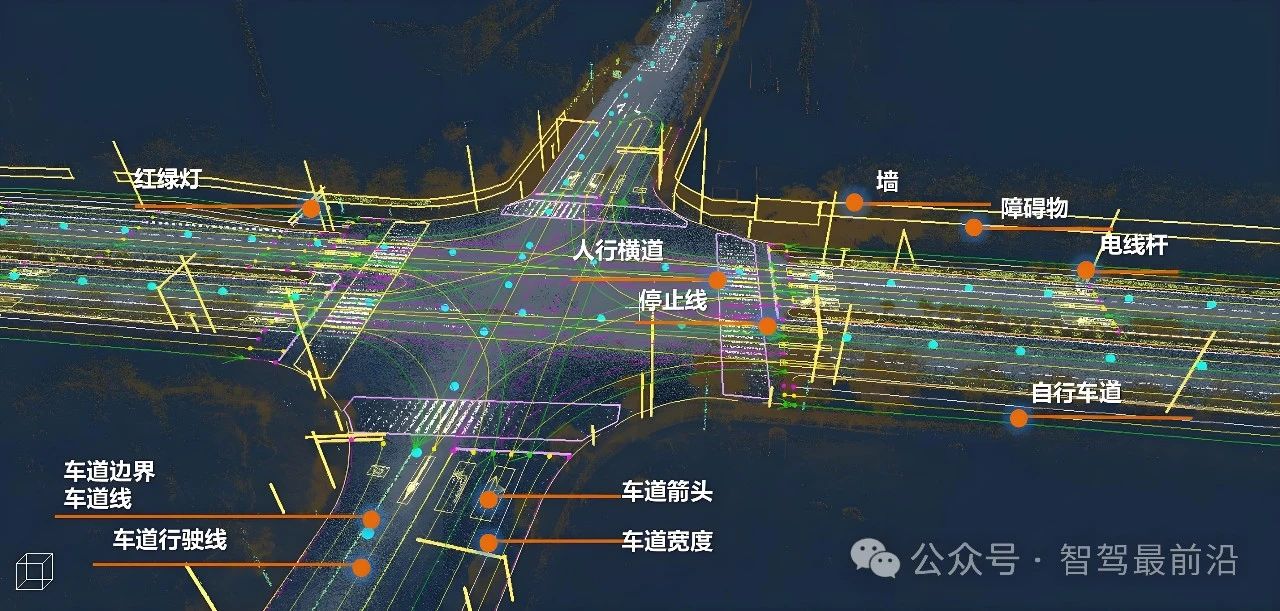

反映到技術層面上,第一個問題“我在哪”的解決辦法是精確的厘米級的定位。

第二個問題“我要去哪”的解決方法是路徑規劃,其中又包含了三層任務。

第一層是點到點的非時間相關性拓撲路徑規劃;

第二層是實時的毫秒級避障規劃;

第三層是將規劃分解為縱向(加速度)和橫向(角速度)規劃。

第三個問題“如何去”的解決方法是控制車輛執行機構,來實現縱向和橫向規劃。

自動駕駛系統看似復雜,但仍是可以分割為多個離散系統的,其中主要可以分為如下 5 個部分:傳感、感知、定位、規劃、控制執行。其中傳感、感知和定位用來解決第一個問題,規劃和控制執行用來解決后兩個問題。

目前自動駕駛被公認的四大核心技術分別涵蓋了第一和第二部分的環境感知、第三部分的精確定位、第四部分的路徑規劃以及第五部分的控制執行,每一個領域在全球范圍都有大量的研發活動。

● 科技類公司進軍無人車領域,必須與傳統汽車產業結合

不過控制和執行系統以及在車輛動力學的大量知識積累,則是包括了汽車制造商和他們零部件供應商的傳統汽車產業的絕對強項,這也是科技類廠家很難獨立造車的主要原因,無論是谷歌、百度、Uber、騰訊,都要與傳統汽車產業作一定的聯合,才能進軍無人車領域。

谷歌和百度相繼宣布調整市場定位,確定了自己與傳統汽車產業合作的軟件和數據服務商的角色,這些動向也印證也這個趨勢。

● 只有美國已發布了較完整的自動駕駛汽車法規

智能網聯作為汽車產業的一項革新技術,目前還處于發展初期,技術方面仍存在某些不確定的因素,加之產業發展的要求,制定相關的政策來引導產業健康發展就顯得尤為必要。

目前全球已經有相當數量的國家或專家團隊甚至聯合國組織都在制定智能網聯發展相關政策標準。

但目前除美國已經發布了比較完整的自動駕駛汽車法規,其他國家對于自動駕駛、智能網聯相關政策標準的制定仍在進行當中,其中就包括中國。

整體來看,各國在相關法規標準的制定上無外乎這幾點:定義、分級、技術開發、汽車制造以及各項安全法規和道路交通規則等,涵蓋智能網聯汽車發展的各個方面,這也決定了智能網聯汽車發展必然是一個漸進的過程。

由于各國政府的廣泛支持和世界許多企業機構的大量研發投入,并且民眾對于智能汽車安全性信賴感的不斷提升,加上汽車共享服務中逐漸引進的自動駕駛體驗等諸多因素,國際上許多機構對智能汽車商業化的發展前景基本上都是非常看好,對智能汽車市場規模的發展都在作各種樂觀的預測。

例如,美國投資公司摩根大通預計到2030年,1-4級別的智能汽車將占汽車消費市場的65%左右,也就是近7700萬臺。

● 中國的智能和自動加速汽車產業還在萌芽階段

2015 年 5 月,中國國務院發布了 “2025年中國制造” 的計劃,從數據上看,到 2030 年,智能汽車的市場滲透率可以達到67%。下個十年內,約 60%-70% 的營收來自于硬件,也就是傳感器、制動器等,其余則為軟件,包括地圖、定位等服務。值得注意的是,軟件發展增速將超過硬件。

國內在智能汽車領域里比較活躍的除了各大車廠和其下屬公司外,還有像百度、阿里巴巴和騰訊這樣的互聯網科技公司,以及華為這樣的通訊公司。

雖然目前國內智能和自動駕駛汽車供應鏈中的各個環節的研發活動看起來都搞得紅紅火火,但我們必須清楚地認識到,跟美國日本等發達國家相比,我國的智能和自動加速汽車產業還在萌芽階段,而且還主要集中在北京、深圳、浙江等地。

可以看出,目前比較流行的做法是,財力雄厚的、非技術研發型的傳統汽車零部件制造商通過收購、投資國外公司來拓展業務覆蓋面,獲得智能汽車所需技術手段。

傳統汽車電子產品、軟件管理、制動系統研發、制造公司則繼續延續自身的研發優勢,并將業務重點向智能網聯汽車偏移。不管通過上面哪種方式來獲得自己所需的技術,有一點是肯定的。

那就是在今后十幾年中,智能網聯汽車產業是有著相當大的成長空間,這給國內汽車行業帶來了許多新的機會和挑戰,如果把握得好,我國多年來一直想在汽車領域實現“彎道超車”的夢想不是沒有可能的。

-

傳感器

+關注

關注

2565文章

52990瀏覽量

767315 -

制動器

+關注

關注

0文章

110瀏覽量

14759 -

自動駕駛

+關注

關注

789文章

14318瀏覽量

170604

發布評論請先 登錄

低速自動駕駛與乘用車自動駕駛在技術要求上有何不同?

卡車、礦車的自動駕駛和乘用車的自動駕駛在技術要求上有何不同?

小馬智行助力公路干線物流自動駕駛發展

《汽車駕駛自動化分級》會更適合中國自動駕駛發展嗎?

華為受邀出席第一屆自動駕駛產業發展論壇

MEMS技術在自動駕駛汽車中的應用

關于自動駕駛在中國發展的階段分析和介紹

關于自動駕駛在中國發展的階段分析和介紹

評論