眾所周知,聯想作為全球化的一家多元化發展中國企業,也是國內最早出海的科技公司之一,如今在PC市場領域,銷量更是獨占鰲頭,成為了全球第一PC廠商,實力可見一斑,但就這樣一家令人驕傲的中國企業,但在最近兩年,似乎關于聯想的爭議就一直不斷,尤其是在近日,聯想公布了最新一期的財報之后,高管的一些言論更是不被國人所看好,這到底是為什么呢?

實際上我們從聯想最新公布的財報數據來看,聯想營收高達853億元(人民幣),連續8個季度實現同比增長。利潤高達11億元,實現了超過110%的同比增幅,而我們從聯想公布的2018年財報數據顯示,聯想在2018年的營收高達3548億元,凈利潤高達43.62億元,不得不說,從這些數據中,我們也確實看到了聯想作為全球個人電腦老大的魅力,如今的聯想在個人電腦市場額份更是高達24.9億元,簡單點說,全球每四臺電腦中,就有一臺是聯想出品,但實際上作為全球個人PC老大,似乎聯想在利潤率方面,無論是從去年的財報中,還是從最新的季度財報中,數據顯示,聯想的利潤率卻僅僅只有1.3%左右,或許這也是為何聯想在實現了扭虧為盈的局面,利潤大漲之后,聯想依舊不被眾人所看好的主要原因,因為在利潤率數據背后,凸顯了聯想并不是以技術為核心,聯想更大的優勢在市場方面,通過以硬件整合的思路,讓聯想擁有了龐大的市場規模。

現在全球每4臺電腦中就有一臺是聯想生產的。聯想的思路就是以硬件來整合線路,這個思路也讓聯想擁有龐大的規模優勢,但是聯想即便擁有了龐大的市場規模,曾經的聯想也出現過了不少虧損的情況,市值大幅蒸發,尤其是聯想最近十年的好幾次大手筆收購都是沒有意義的,這些收購都是難言成功,同時也浪費了聯想非常多的資源,其中最為著名的收購事件便是在2014年通過花費巨資收購了美國著名的科技巨頭摩托羅拉,曾經的摩托羅拉可以說是全球手機市場的老大哥,在其巔峰時期,每年手機的出貨量就超過了一億臺,曾經一度還打算收購華為公司,但最終因為價格問題,沒談攏,但很快摩托羅拉在手機市場上的發展也出現了困局,市場份額慢慢被其蘋果等其他公司所侵蝕,落敗后的摩托羅拉最終被賣身與Google,隨后Google方面便將摩托羅拉再次賣身與聯想,但此次聯想收購卻花費了75億美元(約合人民幣530億元)巨資,原本以為,聯想在拿下了摩托羅拉之后,在聯想+摩托羅拉的雙品牌戰略之下,一定能夠快速地發展,但最終聯想在移動端的發展,卻是令人非常失望,并沒有能夠延續其在PC市場的“一統江湖”的霸氣,如今聯想手機的市場份額幾乎可以忽略不計了!

為何聯想從美國手中收購了摩托羅拉這張王牌之后,反而讓自己在智能手機市場上的發展,遭遇到了困局呢?

其實Google將摩托羅拉賣身于聯想之時,Google方面早已經將核心技術保留了下來,將摩托羅拉的核心技術直接剝離,畢竟Google方面,當時購買摩托羅拉移動業務時就花費了高達125億美元(合800億元人民幣),如今卻以29億美元(約合人民幣200億元)賤賣給聯想,看起來聯想好像是撿了一個大便宜,但其實谷歌才沒那么蠢。其實Google方面就是將摩托羅拉這個“空殼”賣身于聯想,或許這也是為何聯想在收購了摩托羅拉之后,沒能夠重塑摩托羅拉的輝煌的重要原因,簡單點說,聯想當時收購了摩托羅拉唯有旗下的銷售管道、3500名員工跟品牌等非核心技術資源,其中最重要的莫過于那2000項非核心技術專利,其余的都只是一個外殼。

如今來看,這樣一筆交易,可以說是相當的失敗,不僅僅摩托羅拉沒能夠重現輝煌,同時也未能夠對聯想手機市場起到推動促進作用,如今聯想的主要營收依舊主要依靠個人電腦,但隨著小米、華為等手機廠商紛紛進軍PC市場,未來聯想的霸主地位,或許也將會受到挑戰。

寫在最后:Google方面,將一個落后的美國科技巨頭的核心技術剝離之后,將核心技術留在了美國,然后再將一些非核心技術賣給中國公司,一個空殼公司就能夠大賺200億元,說了這么多,不知道大家對聯想收購摩托羅拉怎么看呢?

-

摩托羅拉

+關注

關注

4文章

684瀏覽量

80929 -

聯想

+關注

關注

3文章

2688瀏覽量

63703

原文標題:工程師實戰分享:77條STM32知識匯總

文章出處:【微信號:mcuworld,微信公眾號:嵌入式資訊精選】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

“核心技術突破+關鍵應用支撐”,賽昉加速RISC-V生態突圍

【「DeepSeek 核心技術揭秘」閱讀體驗】書籍介紹+第一章讀后心得

深圳 SMT:現代電子制造的核心技術

工業物聯網的核心技術是什么

【書籍評測活動NO.62】一本書讀懂 DeepSeek 全家桶核心技術:DeepSeek 核心技術揭秘

RFID系統:驅動智能管理的核心技術架構與應用實踐

北京君正穿戴式ISP芯片的核心技術

小米AR眼鏡背后有多少技術難點

深入探討DeepSeek大模型的核心技術

智己汽車B輪融資94億元,加速核心技術研發

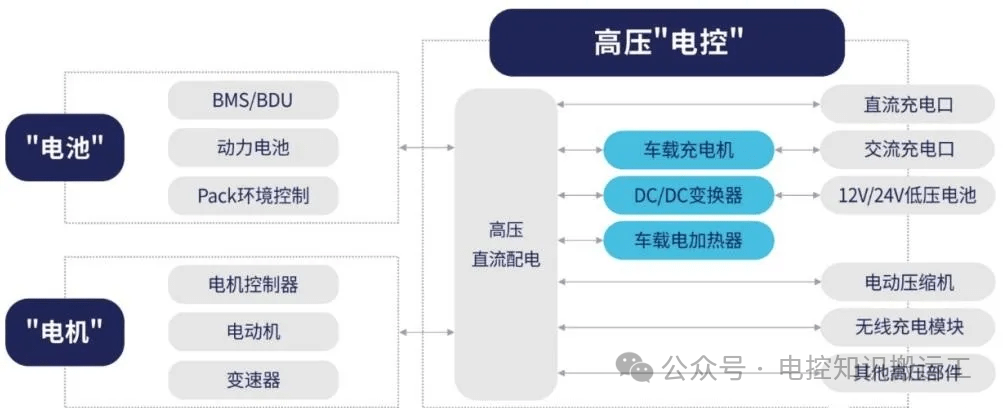

新能源汽車小三電的核心技術

聯想花180億買個空殼:核心技術被剝離,可以說是相當的失敗

聯想花180億買個空殼:核心技術被剝離,可以說是相當的失敗

評論