國家醫療保障局與10月19日發布《關于印發區域點數法總額預算和按病種分值付費試點工作方案的通知(醫保辦發〔2020〕45號)》,提出用1-2年的時間,將統籌地區醫保總額預算與點數法相結合,探索以按病種分值付費為主的多元復合支付方式進行醫保支付。10月28日,國家醫保局在廣東省廣州市召開區域點數法總額預算和按病種分值付費(DIP)試點工作推進暨培訓會,要求各地醫保部門按照試點方案加強組織領導,明確責任分工,細化實施方案,扎實推進試點工作。11月3日,國家醫療保障局再次印發《關于印發區域點數法總額預算和按病種分值付費試點城市名單的通知》,試點地區是DRG試點地區的兩倍余。在當前支付模式改革迫近的階段,平安醫保科技依托在深圳、常州、青島、聊城等多個試點地區自2017年起全面賦能醫保支付制度改革各個環節的經驗積累,結合豐富的項目落地經驗及專家智囊意見,對DIP及DRG兩種支付工具帶來的關鍵問題進行探討,旨在對各試點地區在開展支付模式改革前提供助益。

DIP與DRG面面觀

1

分組方式異同

兩種工具大致相同,均以將資源消耗相似的病例進行聚類作為理論基礎,形成若干病種組。DRG分組按照MDC-ADRG-DRGs的三層邏輯,一般可分600-800組。DIP則以一級至三級目錄遞進的方式完成建立支付病種表,二級目錄約3000組,三級目錄共計16000組。二者雖然理論基礎相似,但是建設邏輯存在顯著差異——DRG從醫學理論出發,收口于數據分析,每一組都嚴格遵照從解剖系統,到疾病治療方式,再到病案個體特征的分層邏輯;而DIP則是基于客觀的大數據事實,即病種“存在便為合理”。

2

點數法與費率法的區別

點數法與費率法均可作為DRG配套付費方式,但根據醫保局45號文,DIP付費需搭配區域總額下的點數法落地。費率法和點數法兩種分配方式的特性不同:費率法是指參照各疾病診斷相關分組權重標準,根據預測的住院總費用和總權重計算出基礎費率,將年度醫保住院統籌基金進行分配的支付方式。點數法是參照各疾病診斷相關分組權重標準,運用工分制原理,建立不同疾病組醫療費用與權重之間的相對比價關系,換算出每個病組的點數,并以病組點數來分配區域內醫保基金的付費方式。在費率法下,若費率制定過高,仍可能導致醫保基金超支;而點數法則是基于區域總額下的分配,雖避免了基金超支的風險,但也容易誘導醫院“沖點數”以獲得更多收入的行為,尤其是可能引發大型醫院在患者收治上的“虹吸效應“。因此,費率法的挑戰在于精準預測基礎費率,點數法的挑戰在于控制合理入院人次。

3

基礎數據要求的異同

無論是DRG還是DIP,兩者在分組方案制定、支付標準測算和正式分組結算的數據依據都是醫療保障基金結算清單,因此兩者對數據的最終要求并不存在本質上的區別。但是從實施層面來看,DRG需要數據質量“一步到位”,而DIP則可以接受“循序漸進”。

DRG分組所需的數據信息包括主要診斷、次要診斷、手術操作、新生兒體重和呼吸機使用時間等。由于醫療保障基金結算清單填寫規范出臺時間不久,像新生兒體重和呼吸機時間這類字段,部分信息化水平較差的醫院還未完全規范。所以DRG試點地區或醫院的信息化建設水平相對都較為成熟。

反觀DIP,從當前各地區情況來看,落地常分成兩步走:第一步僅基于主目錄,即主診斷+主操作+病例數進行落地,不考慮次要診斷,腫瘤轉移,放化療及離院方式等因素,故對數據質量要求較低。第二步則需加入病種第三層輔助目錄進行考量,即腫瘤程度及病情程度,對次要診斷填寫要求較高。因此,信息化水平較差地區地區可以率先開展第一步,待基礎數據質量得以提升后,再對病種進行細分更新。這樣,支付改革的進程就不會受到數據質量的制約,這也是為什么DIP改革更具普適性,也更“接地氣”。

需要注意的是,實施DIP的基礎數據雖然可以循序漸進,但如果不能快速“漸進到位”,勢必會影響DIP的落地效果,特別是新政下配套監管措施的推進效果。

4

工程實施要求的異同

DIP及DRG的實施均需經過測算,論證,培訓,試運行等環節,但相比下來,DIP的落地速度一般會更快一些。除了DRG實施初期對數據質量的要求更高之外,本土化DRG分組方案的形成需要大量的醫學論證工作。而DIP分組可以基于歷史數據和規則通過程序自動產生病種分組方案,論證可能僅局限于診斷與操作的對應性,將對醫學的依賴降到了最低。除此之外,無論是實施DRG還是DIP,除做好政策引導,建立數據通道外,業務標準方面對醫保結算清單、CHS版ICD-10,ICD-9的規范、映射,以及對醫院宣導普及,都是在實施支付模式改革前所必備的重要工作。

5

基金監管方式的異同

DIP與DRG的基金監管側重點非常類似,由于預支付的自身特性,濫用行為與醫院利益相悖,故不再作為醫保基金監管的第一風險。監管重點由此轉變為圍繞著編碼填寫的真實正確性,住院資質的充分性,以及醫療服務的足量性,醫療資源投入的合規性四方面展開。因此,DRG和DIP監管邏輯本質并無區別。但值得注意的是,DIP輔助目錄監管較為困難,例如腫瘤轉移通過次要診斷實現,次要診斷證據來自于電子病歷及相應檢驗檢查,目前階段,大部分地區醫保無法取得相關數據。部分通過可獲取的結算明細數據建立出以變異系數、費用結構等由異常費用入手的大數據類監管工具無法保證審核精度,難以精確定位風險點,對醫保當前普遍存在的人力短缺問題造成嚴重的負擔。

6

管理評價體系的異同

DRG除了可以用于預付制支付外,另一個極具代表性的應用就是作為優質的績效評價工具。可以說,DRG通過聚類的方式將“不可比”變為“可比”,其衍生出的CMI、DRG組數、時間消耗指數、費用消耗指數、低風險組死亡率等指標都是評價醫療能力、醫療效率和醫療質量的“利器”。理論上來說,由于DIP和DRG共享一個理論基礎,即通過資源的聚類達到病例間的可比,也應該可以用于績效評價。相較DRG來說,DIP下的指標體系和評價體系起步較晚,應用效果待進一步實踐驗證。

7

康復病例及中醫病例的適用性

無論DIP抑或DRG,用于對康復病例及中醫病例的支付都存在一定不適宜性。

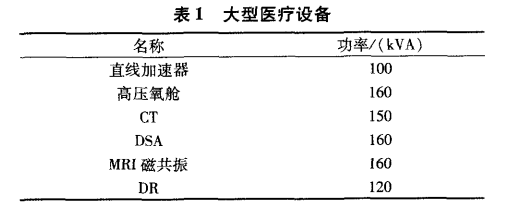

對于康復病例,DRG與DIP均是為以診斷操作作為資源投入主線的支付工具,康復類病例診斷下可能存在康復/手術/內科三種治療形式,尤其內科治療與康復治療混合亦常見。從而導致測算結果失真,又因康復類操作在CHS版ICD-9中目前尚不完備,造成填寫困難,故無論分組還是測算,效果均難以達到預期。

對于中醫病例問題可概括為兩點,一是支付要素確定困難,因現代醫學與傳統醫學理論體系不一致,中醫診斷與西醫ICD無法形成有理有據對應關系,通過建立ICD-10與中醫編碼化診斷并不完全合理。二是診療資源投入無法確定,當前中醫式微是客觀事實,除少數如骨科夾板復位病例、肛腸病例等專科病種外,現狀為中醫診療普遍作為現代醫學附庸的補充醫學存在,中醫診斷病證無法體現資源投入,中醫診療資源投入的合理性亦難以確定。

8

過度?并存?結合?

DIP與DRG的關系是業界廣泛關注的點,根據的實踐經驗,對二者關系的三種可能性簡述于下:

① ●DIP為DRG的過渡的觀點:由于DIP管理成本低、數據要求低等特征,且和DRG的支付模式、監管模式和分組依據相近,DIP可以看做是最終轉向DRG支付的中間產物。

② ●DIP與DRG并存的觀點:其立論點為,信息化基礎較好,人員素質較高,資源投入較大的醫院適宜DRG,而基礎條件較弱的醫院則適宜DIP。當前已有地市采取類似的支付改革方式,三級醫院開展DRG,二級醫院開展DIP。難點在于基金如何公平分配,即一份病例兩種分組方式定額不同此類微觀公平性問題,抑或轉化為兩種分組方式所對應的基金池如何劃分的宏觀公平性問題,對醫保管理造成較大挑戰。

③ ●DIP是DRG的本土化嘗試:

對于一些不具備DRG實施條件的地區,DIP可以說是一個的“妥協的產物”,其目的就是為了替代DRG達到類似的改革效果,即非“過渡”,也非“并存”。

結語

DRG與DIP都是支付模式改革下的重要支付工具,作為同樣理論基礎不同實現方式的兩套工具來講,正如鐵锨與鋤頭,雖然各有長短,無優劣之。應該說是殊途同歸都能達成支付模式改革這個“挖掘”的目的。

對醫保管理者來說,對當前已使用的工具充分運用,揚長避短的建立完備的監督管理體系,從而平衡支付模式改革陣痛,為未來醫保基金精細化管理趨勢打牢基礎是核心命題。對醫院管理者來說,理解支付模式改革的關鍵字“預付制”與“DIP/DRG”同等重要,除了需要盡快悉知支付工具的功能特點外,深入討論預付制下醫院開源引流,增效降本的經營策略是更為緊迫的挑戰。作為一線醫護,既要緊跟趨勢,學習一定的醫保政策知識,更重要的是改變對“大檢查,大處方”診療習慣的依賴,做好病患疏導,同時不斷精進診療水平是對廣大醫護為期不遠的客觀現實要求。

一言蔽之,摒棄“一勞永逸”的觀念,將不斷學習積累作為工作習慣,積極應對改革浪潮方能立于不敗之地,畢竟我們要迎接的是一個“永勞才能永逸”的醫保新時代。

責任編輯:gt

-

醫療

+關注

關注

8文章

1906瀏覽量

59927 -

DIP

+關注

關注

0文章

248瀏覽量

31050

發布評論請先 登錄

介紹三種常見的MySQL高可用方案

信號隔離器三種供電方式的區別

DRG與DIP二者關系的三種可能性簡述及在醫療中的應用分析

DRG與DIP二者關系的三種可能性簡述及在醫療中的應用分析

評論