CO2作為溫室氣體的主要組成,如何將其有效地俘獲并轉化為可用燃料是應對氣候變化、能源危機的重要科學問題。目前,銅是唯一能夠將CO2直接還原成多碳烴類及醇類的金屬催化劑,其產物多達16種,且反應路徑非常復雜。因此,為進一步提高對高附加值化學品,如乙烯、乙醇等深度還原產物的選擇性,銅電催化還原CO2特定產物的活性位點的研究具有重要意義。然而,目前銅基CO2還原催化劑的結構相對復雜,使得研究人員難以歸屬該反應的活性位點,限制了對其反應機制的探索。任何金屬催化劑的表面結構本質上是由多晶面組成的,通過研究單晶表面的催化行為能夠很好地映射復雜催化劑的催化性質。因此,基于大面積單晶銅箔的基礎催化研究,可以為歸屬CO2還原特定產物活性位點提供可能,更是關聯理論模擬和實驗結果的完美橋梁。

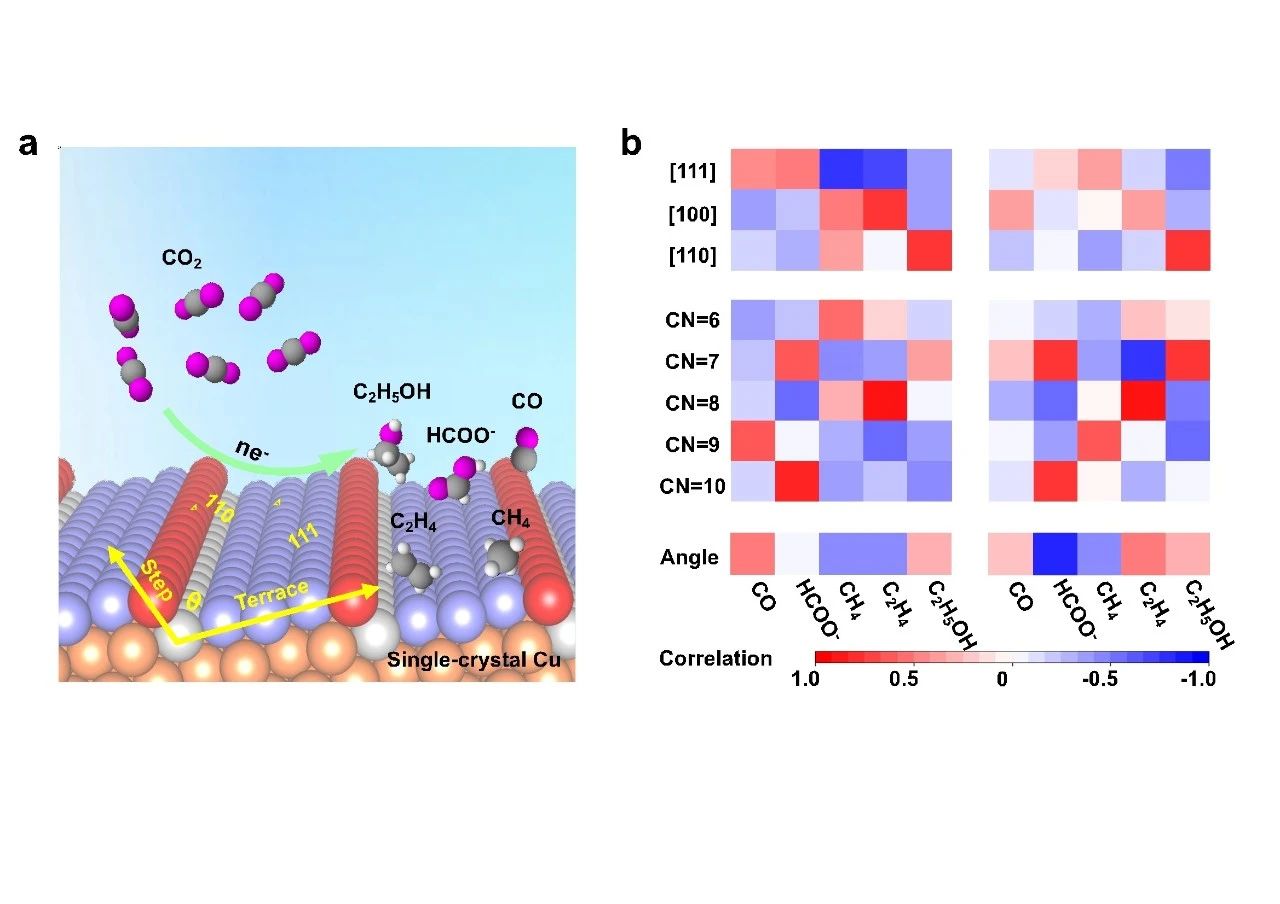

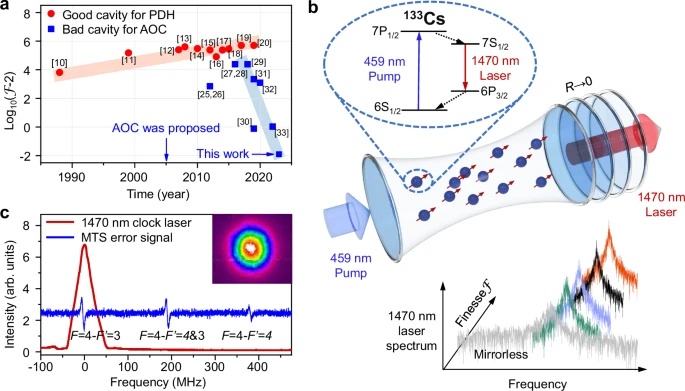

近日,復旦大學張黎明研究員、北京大學劉開輝研究員、國立臺灣大學陳浩銘教授與南洋理工大學李述周教授等合作研究了不同晶面指數單晶銅箔上CO2還原的催化行為(圖1a)。研究人員從大面積單晶銅箔的設計與篩選出發,通過研究單晶銅箔表面原子級基元結構與CO2還原產物選擇性的相關性,明確了銅電催化CO2還原產物的特異性活性位點(圖1b)。該工作展示了一個CO2電催化還原的基準體系,可以進一步指導銅基CO2還原催化劑的合理設計和優化。相關工作以“Product-Specific Active Site Motifs of Cu for Electrochemical CO2 Reduction”為題發表在Chem期刊上。

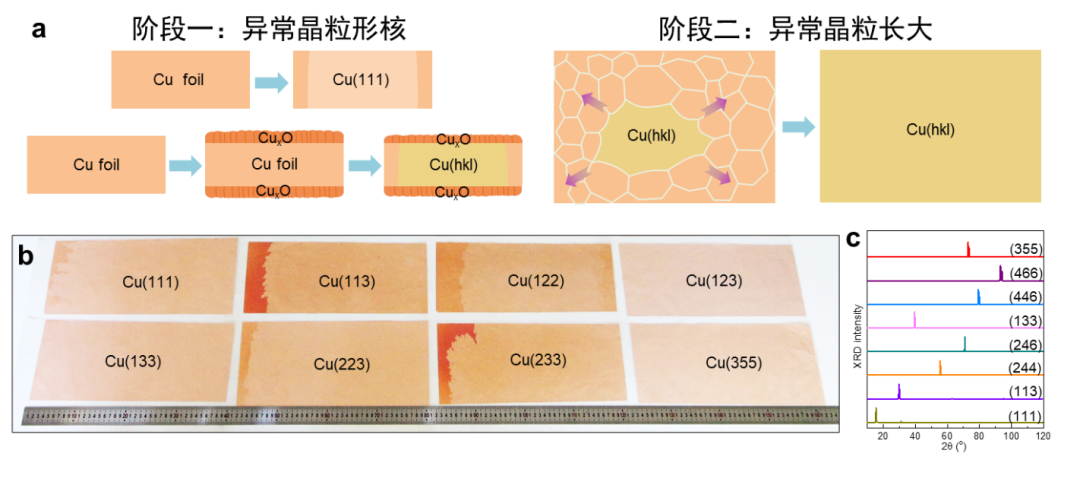

圖1. 單晶銅表面原子排布基元序構與CO2還原特定產物之間的相關性 作為當代科技的關鍵材料,銅不僅廣泛應用于傳統電力設備和電子器件中,同時也是新型二維材料研究中重要的生長襯底。然而,當前工程應用中絕大多數銅都是多晶:一方面,其結構中存在大量晶界缺陷,會導致本征導電、導熱性能的顯著降低;另一方面,多晶銅表面取向雜亂,無法用作二維單晶的外延襯底。目前,雖然可以通過提拉法制備出單晶銅錠,并利用機械切割得到特定的單晶銅晶面,但此類單晶銅尺寸小、價格貴、晶面種類有限,難以廣泛運用。 北京大學-松山湖材料實驗室-南方科技大學劉開輝研究員、王恩哥院士、俞大鵬院士等在米級單晶銅箔庫制造方向取得重要進展。研究團隊提出單晶銅“變異和遺傳”制造新思路,實現了世界上種類最全(晶面指數多達35種)、尺寸最大(約0.2米×0.3米)的高指數晶面單晶銅箔庫的制備(Nature 2020, 581, 406)。

圖2. 米級高指數面單晶銅箔庫的制備 利用上述單晶銅箔庫,團隊實現了米級單晶石墨烯(Science Bulletin 2017, 62, 1074)和分米級單晶氮化硼單晶的制備(Nature 2019, 570, 91),尺寸均保持為世界紀錄。米級單晶銅箔庫制造機理與技術可推廣至其他單晶金屬和合金金屬的制造,并有望在高功率電機、低損耗電力傳輸、5G高頻電子器件、選擇性催化、新型二維材料單晶外延等多個領域產生重要影響。

責任編輯:lq

-

單晶

+關注

關注

1文章

62瀏覽量

14330 -

銅箔

+關注

關注

5文章

223瀏覽量

16805 -

CO2

+關注

關注

1文章

39瀏覽量

12215

原文標題:米級高指數面單晶銅箔庫在定向催化領域取得重要進展

文章出處:【微信號:zhishexueshuquan,微信公眾號:知社學術圈】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

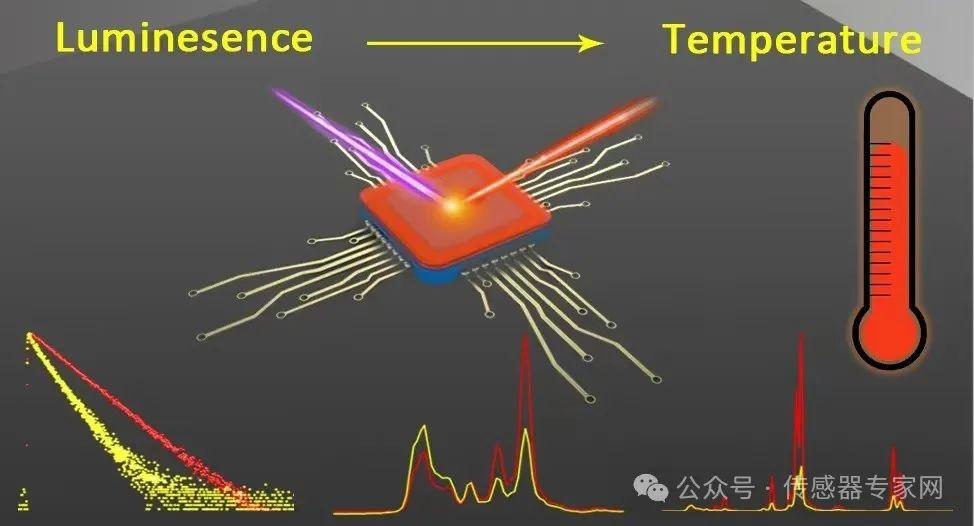

蘭州大學:研究團隊在溫度傳感用發光材料領域取得新進展

升譜光電在LED智能調光技術領域取得重要突破

國之重器丨世界首個2000米級載人駐留實驗室開建,深海科研新突破

愛立信與軟銀在AI-RAN集成領域的重要進展

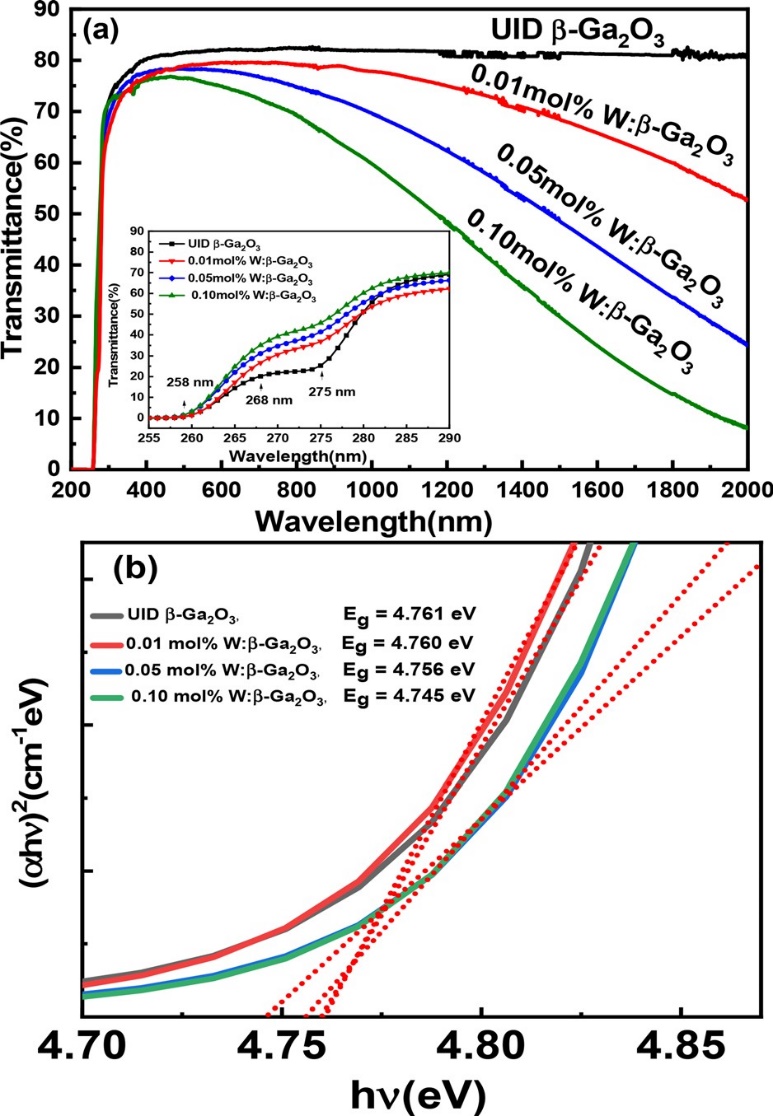

上海光機所在n型β-Ga2O3單晶光電性能調控方面取得進展

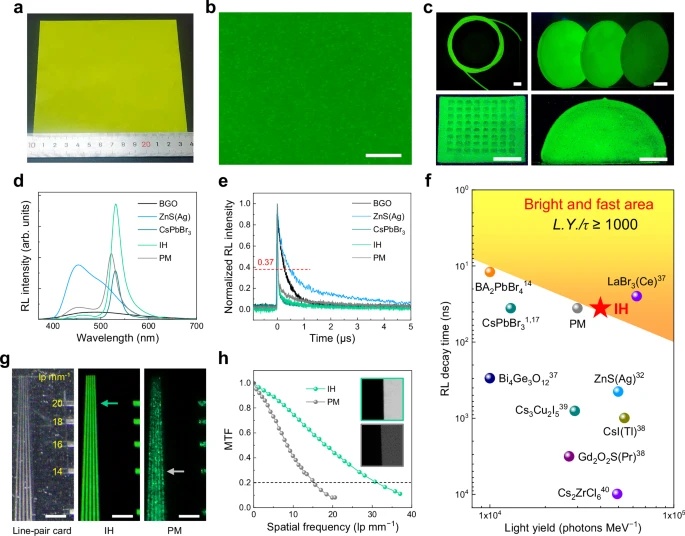

鄭州大學在鈣鈦礦量子點閃爍體研究方面取得重要進展

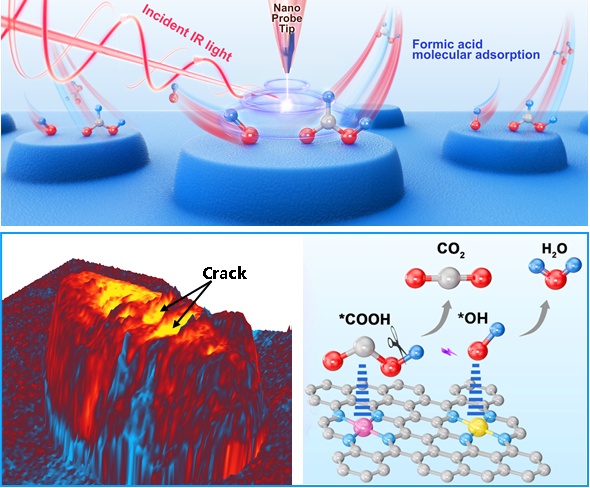

中國科大在納米級空間分辨紅外成像研究中取得新進展

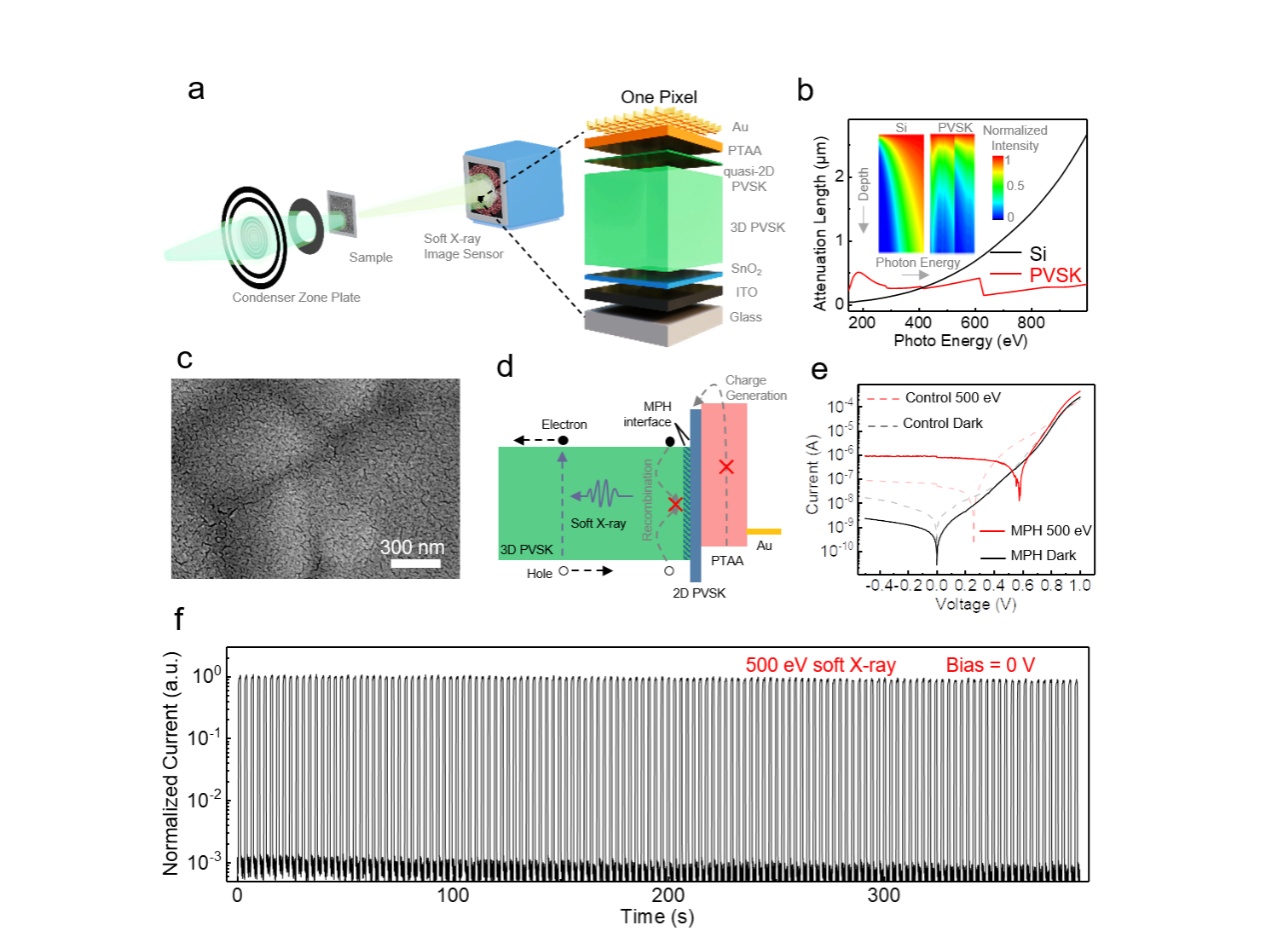

中國科大在鈣鈦礦軟X射線探測器件領域取得重要進展

中國科大在納米級空間分辨紅外成像及催化研究中取得新進展

Anthropic在人工智能領域取得重大突破

北京大學研究團隊在新型激光領域取得重要進展

哈爾濱工業大學在超分辨顯微成像技術領域取得突破性進展

米級高指數面單晶銅箔庫在定向催化領域取得重要進展

米級高指數面單晶銅箔庫在定向催化領域取得重要進展

評論