寫在文前

智能駕駛這幾年是汽車圈里最熱的話題之一,智能駕駛系統(tǒng)快速發(fā)展到L2級后,受到技術(shù)發(fā)展、駕駛環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、法律法規(guī)等多種因素的影響,似乎撞上了硬墻,以至于業(yè)內(nèi)人士都開始謹(jǐn)慎的審視L3及以上的高階智能駕駛系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)路徑。作為一個(gè)傳統(tǒng)汽車人,本文僅為個(gè)人粗淺思考的總結(jié),籍此與業(yè)內(nèi)各位同仁分享和探討。

正文

智能駕駛汽車是第四次工業(yè)革命信息化時(shí)代中發(fā)展最為迅速的新興產(chǎn)業(yè)之一,隨著新型傳感器技術(shù)、信息與通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展,智能駕駛系統(tǒng)也得到了快速的發(fā)展。目前,智能駕駛系統(tǒng)最主要的三個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)是感知層、決策層和控制執(zhí)行層。感知層依靠各類傳感器對駕駛環(huán)境的正確感知是實(shí)現(xiàn)智能駕駛的先決條件,是保障后續(xù)智能駕駛控制的基礎(chǔ),但由于受傳感器技術(shù),環(huán)境干擾、感知精度,識(shí)別算法,數(shù)據(jù)融合技術(shù)等因素的限制,目前成為實(shí)現(xiàn)高階的智能駕駛的最主要的挑戰(zhàn),

一、駕駛環(huán)境感知的現(xiàn)狀和面臨的挑戰(zhàn)

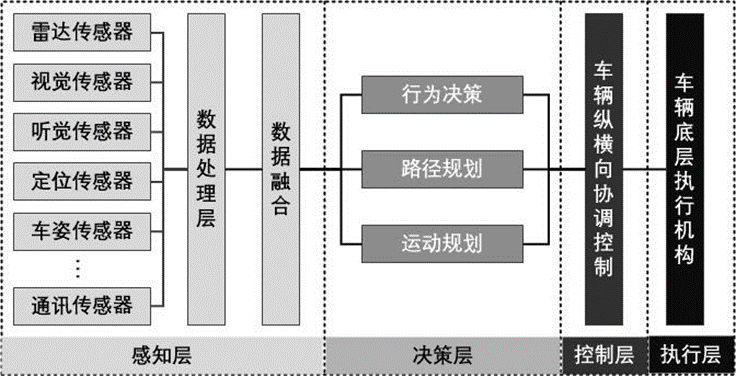

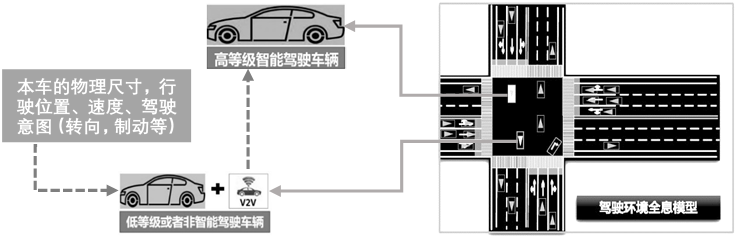

如智能駕駛控制系統(tǒng)架構(gòu)(圖1)所示,智能駕駛控制系統(tǒng)的感知層是利用各種傳感器,如視覺傳感器(車載攝像頭)、雷達(dá)傳感器(超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等)、定位傳感器(地圖,衛(wèi)星定位)等,去探測和識(shí)別車輛內(nèi)部和駕駛環(huán)境的各類信息,通過數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)融合技術(shù),為車輛的駕駛控制行為提供決策的依據(jù),這是實(shí)現(xiàn)車輛自動(dòng)駕駛控制的基礎(chǔ),相當(dāng)于汽車的眼睛,決定了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)整體的功效以及性能。

圖1. 智能駕駛控制系統(tǒng)架構(gòu)

為了給智能駕駛控制系統(tǒng)提供全面、準(zhǔn)確的決策依據(jù),需要感知的駕駛環(huán)境信息主要包括以下幾類:

道路參數(shù):道路物理參數(shù)、路徑、車道、道路設(shè)施等;

交通參與者:車輛、人、其他物體(動(dòng)物、道路遺撒物等);

各類交通行為規(guī)則:道路限速、禁行、斑馬線、單行、信號(hào)燈狀態(tài)等;

影響車輛操控的自然天氣:風(fēng)、霧、雨、雪等。

其他影響車輛駕駛行為的因素:偶發(fā)或臨時(shí)發(fā)生的非正常的交通狀況,如:臨時(shí)的交通管制,駕乘人員的安全檢查,須讓行消防車輛或者救護(hù)車等等。

目前通過各類傳感器感知上述的駕駛環(huán)境信息,并依靠數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)融合技術(shù)為智能駕駛控制系統(tǒng)決策層提供全面、準(zhǔn)確的決策依據(jù)面臨著非常大的困難和挑戰(zhàn),主要有:

傳感器的感知精度不足:如通過雷達(dá)傳感器感知前方車輛的速度、相對距離的數(shù)據(jù)誤差。

傳感器的感知數(shù)據(jù)易受自然環(huán)境干擾:如雷達(dá)受煙塵干擾和雨、雪、霧等惡劣天氣條件的干擾,視覺傳感器受到光照、視角、尺度、陰影、污損、背景干擾和目標(biāo)遮擋等諸多不確定因素的影響。

有些駕駛環(huán)境要素目前無法感知,或者感知的成本非常高:如被前景車輛或者障礙物遮蔽的車輛或者行人無法通過視覺或者雷達(dá)傳感器感知和識(shí)別,或者為提高感知能力采用多目立體視覺技術(shù)或者混合固態(tài)激光雷達(dá)帶來感知技術(shù)的復(fù)雜度和成本的巨大提高。

感知數(shù)據(jù)處理,數(shù)據(jù)融合技術(shù)不成熟,不可靠,不穩(wěn)定:如通過視覺傳感器獲取的海量圖像信息,需要更先進(jìn)的數(shù)字圖像處理技術(shù)及更高的計(jì)算機(jī)硬件算力的支持;另外,在復(fù)雜交通環(huán)境下,視覺傳感器依然存在目標(biāo)檢測困難、圖像計(jì)算量大、算法難以實(shí)現(xiàn)的問題,在應(yīng)對道路結(jié)構(gòu)復(fù)雜、人車混雜的交通環(huán)境時(shí)感知和解析的信息不可靠和穩(wěn)定。多傳感器感知的駕駛環(huán)境信息的數(shù)據(jù)融合和智能學(xué)習(xí)算法等技術(shù)還不夠成熟穩(wěn)定。

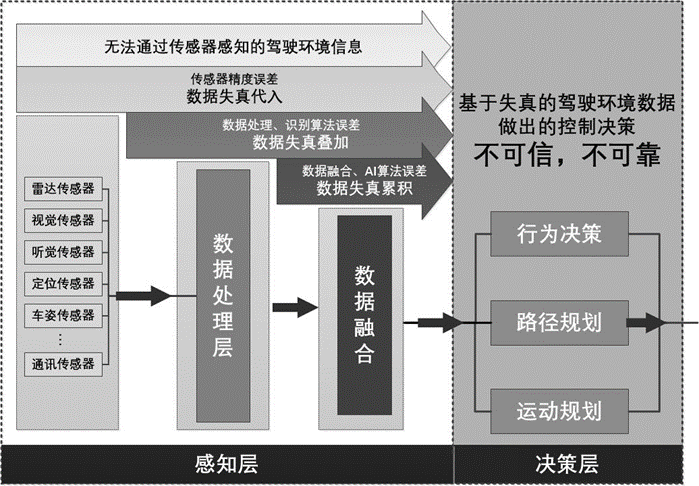

正因?yàn)樯鲜龅膫鞲衅鞲兄龋瑪?shù)據(jù)融合,識(shí)別算法,深度學(xué)習(xí)算法等技術(shù)和能力限制,導(dǎo)致為智能駕駛控制系統(tǒng)決策層提供的駕駛環(huán)境信息與真實(shí)的駕駛環(huán)境嚴(yán)重失真,由于駕駛環(huán)境感知的不確定性和不準(zhǔn)確性導(dǎo)致的智能駕駛的決策的可信度大大降低,如圖2所示。這也是智能駕駛由低階向高階進(jìn)步路上遇到的重大障礙之一。

圖2.基于失真的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)做出不可信、不可靠的控制決策

而為了提高駕駛環(huán)境感知的精度和可靠性,采用的技術(shù)路線包括開發(fā)精度更高的傳感器,優(yōu)化識(shí)別算法,開發(fā)AI智能算法等等帶來不可控的系統(tǒng)的復(fù)雜度,系統(tǒng)成本,技術(shù)開發(fā)和迭代周期的巨大提升,這也是智能駕駛由低階智能駕駛向高階進(jìn)步路上遇到的另一個(gè)重大障礙。

二、基于精準(zhǔn)駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)信息構(gòu)建“駕駛環(huán)境全息模型”

精準(zhǔn)的駕駛環(huán)境信息數(shù)據(jù)輸入是做出準(zhǔn)確、可靠的智能駕駛控制決策的基礎(chǔ),目前由于通過各類傳感器感知和識(shí)別的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)的不確定性,不準(zhǔn)確性導(dǎo)致無法做出可信、可靠的智能駕駛控制決策。

我們知道,和車輛駕駛相關(guān)的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確地、真實(shí)地存在于現(xiàn)實(shí)世界并被相關(guān)的實(shí)體掌握和了解,如:

道路管理者:道路物理參數(shù)、路徑、車道、道路設(shè)施等準(zhǔn)確信息;

交通管理者:道路限速、禁行、斑馬線、單行、信號(hào)燈狀態(tài)等交通規(guī)則信息;

交通參與者:如車輛的速度、位置、姿態(tài)和航向等車輛實(shí)時(shí)狀態(tài)信息;

氣候監(jiān)測人:風(fēng)、霧、雨、雪等影響駕駛環(huán)境的氣候信息;

事件當(dāng)事人:偶發(fā)或臨時(shí)發(fā)生的非正常的交通狀況,如:臨時(shí)的交通管制(交 警),須讓行消防車輛或者救護(hù)車(特種車輛駕駛?cè)藛T),交通事故避讓(事故車輛駕駛員)等等。

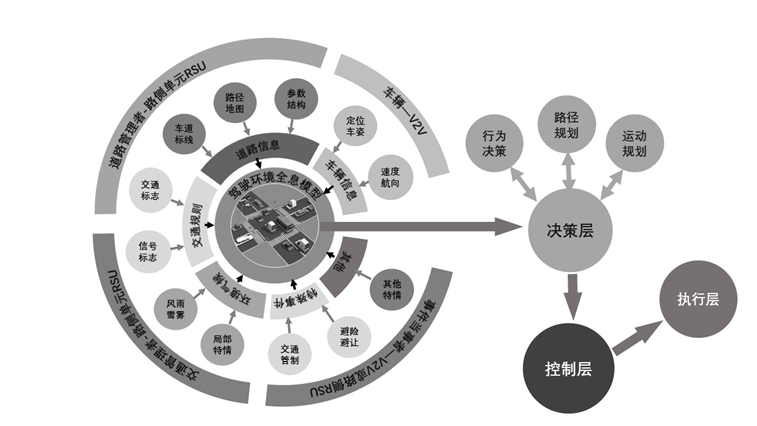

如果掌握這些駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)的實(shí)體通過通訊裝置將精準(zhǔn)的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)輸入給智能駕駛控制系統(tǒng)的決策層,將很大程度上保證智能駕駛決策的準(zhǔn)確性和可靠性,那么在智能駕駛控制系統(tǒng)架構(gòu)的決策層之前,就需要基于這些精準(zhǔn)的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)信息構(gòu)建精準(zhǔn)的駕駛環(huán)境全息模型,以此模型為決策層提供精準(zhǔn)的決策依據(jù)。

圖3. 應(yīng)用精準(zhǔn)的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)構(gòu)建駕駛環(huán)境全息模型

允許智能駕駛的區(qū)域,道路的管理者可將道路的詳細(xì)的道路類型,路面寬度,車道寬度,車道線類型,車道限速,路徑,地理坐標(biāo)等詳細(xì)信息的靜態(tài)精準(zhǔn)地理信息通過路側(cè)RSU設(shè)備傳送給自動(dòng)駕駛被控車輛用以構(gòu)建自動(dòng)駕駛的駕駛環(huán)境全息模型。

行駛環(huán)境中的其他車輛將本車的外形尺寸、定位、速度、航向、車姿、駕駛意圖(加速,轉(zhuǎn)向,制動(dòng)等)等非隱私的車輛駕控信息通過V2V設(shè)備以廣播的形式發(fā)送,自動(dòng)駕駛被控車輛接收和監(jiān)聽這些信息,并根據(jù)自身的位置信息、車速、車姿、所屬車道等信息計(jì)算和構(gòu)建自身車輛在駕駛環(huán)境全息模型中的動(dòng)態(tài)時(shí)空定位(如本車各方位的車輛或者障礙物的相對距離,相對速度),同時(shí)也將本車的外形尺寸、定位、速度、航向、車姿、駕駛意圖(加速,轉(zhuǎn)向,制動(dòng)等)等非隱私的車輛駕控信息通過V2V設(shè)備以廣播的形式發(fā)送,用于其他智能駕駛車輛的駕駛環(huán)境信息采集。

路側(cè)單元RSU還可將實(shí)時(shí)的環(huán)境氣候信息,路口的信號(hào)燈狀態(tài)信息,路側(cè)感知設(shè)備感知的行人,非機(jī)動(dòng)車等的動(dòng)態(tài)信息同樣以廣播的形式發(fā)送出去,由自動(dòng)駕駛被控車輛接收和監(jiān)聽,用以補(bǔ)充智能駕駛車輛駕駛環(huán)境模型全要素信息。

同時(shí),駕駛環(huán)境內(nèi)突發(fā)或臨時(shí)的事件當(dāng)事人或者駕駛環(huán)境的管理維護(hù)人可將特情事件通過路側(cè)RSU或者V2V廣播,由自動(dòng)駕駛被控車輛接收和監(jiān)聽,用于自動(dòng)駕駛車輛的操控決策輸入。

基于精準(zhǔn)數(shù)據(jù)構(gòu)建了全要素信息的駕駛環(huán)境模型后,智能駕駛控制系統(tǒng)決策層就可以以“上帝視角”觀察自身在駕駛環(huán)境中的時(shí)空位置,從而做出更精準(zhǔn)和可靠的操控決策規(guī)劃。

三、基于“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛技術(shù)路線的改變和價(jià)值

基于 “駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛技術(shù)路線的本質(zhì)是改變了駕駛環(huán)境感知的方式,用更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)構(gòu)建 “駕駛環(huán)境全息模型”,并以“上帝視角”觀察自身在駕駛環(huán)境中的時(shí)空定位,從而做出更精準(zhǔn)和可靠的操控決策規(guī)劃。

智能駕駛控制系統(tǒng)架構(gòu)的這種改變也會(huì)帶來行業(yè)的商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展的相應(yīng)變化并促進(jìn)和加速高階智能駕駛的落地和實(shí)現(xiàn)。這種變化以及對智能駕駛技術(shù)發(fā)展的促進(jìn)主要體現(xiàn)在:

3.1 降“門檻”,去“壁壘”

智能駕駛是多學(xué)科,跨領(lǐng)域的技術(shù)綜合體,對高精地圖、高精定位、視覺、雷達(dá)、人工智能、數(shù)據(jù)融合、仿真驗(yàn)證等多領(lǐng)域等都要求具有很強(qiáng)的綜合技術(shù)實(shí)力。任何一個(gè)領(lǐng)域的短板,都可能造成其開發(fā)的智能駕駛控制系統(tǒng)的不可靠性。因此,智能駕駛的行業(yè)門檻很高,同時(shí)會(huì)形成非常高的排他性技術(shù)壁壘和行業(yè)壟斷性企業(yè),對行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和健康發(fā)展極為不利。

采用“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛技術(shù)路線的控制系統(tǒng)將V2X設(shè)備接收的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)作為主輸入,以其他高精地圖、高精定位、視覺、雷達(dá)等感知數(shù)據(jù)為輔來構(gòu)建控制系統(tǒng)“駕駛環(huán)境全息模型”時(shí),對高精地圖、高精定位、視覺、雷達(dá)、人工智能、數(shù)據(jù)融合、仿真驗(yàn)證等多領(lǐng)域都需要很強(qiáng)的綜合技術(shù)實(shí)力的要求大大降低,業(yè)內(nèi)企業(yè)可以充分發(fā)揮各自在某一或者某些領(lǐng)域的技術(shù)專長和優(yōu)勢來開發(fā)智能駕駛控制系統(tǒng),從而為行業(yè)營造百花齊放,百家爭鳴的相對公平的發(fā)展環(huán)境。

3.2 智能駕駛控制系統(tǒng)的安全冗余設(shè)計(jì)

智能駕駛控制系統(tǒng)是一個(gè)安全等級非常高的控制系統(tǒng),安全冗余設(shè)計(jì)是安全系統(tǒng)經(jīng)常采用的保證系統(tǒng)功能安全的技術(shù)手段,采用“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛技術(shù)路線的控制系統(tǒng)將V2X設(shè)備接收的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)作為控制系統(tǒng)構(gòu)建“駕駛環(huán)境全息模型”的主輸入,其他如視覺、雷達(dá)等感知方式解析的數(shù)據(jù)可以作為“駕駛環(huán)境全息模型”數(shù)據(jù)的精度校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)備份,安全冗余,從而進(jìn)一步提高構(gòu)建的駕駛模型的精度和智能駕駛控制系統(tǒng)的安全性。

如主動(dòng)避撞功能需要采集前方車輛的外形尺寸、速度(相對速度)、航向、位置信息(相對距離)等數(shù)據(jù),前車的這些準(zhǔn)確信息通過前車的V2V設(shè)備以廣播的形式發(fā)送并被自動(dòng)駕駛被控車輛接收后處理,做出繞行、減速或者緊急制動(dòng)的控制決策;同時(shí),本車的車載視覺傳感器和雷達(dá)傳感器分別感知和識(shí)別的前車的外形尺寸、相對速度、航向,相對距離等數(shù)據(jù)可以與前車的V2V設(shè)備廣播的并被自動(dòng)駕駛被控車輛接收到的這些數(shù)據(jù)比對,校驗(yàn),除了更進(jìn)一步提高這些數(shù)據(jù)的精度之外,這兩個(gè)通道的數(shù)據(jù)還可作為V2V數(shù)據(jù)通道的冗余備份,當(dāng)某通道數(shù)據(jù)失效或者缺失時(shí),系統(tǒng)可快速切換采用其他備份通道的數(shù)據(jù),從而大大的提高了系統(tǒng)的安全性能。

3.3 系統(tǒng)軟硬件松耦合

以傳統(tǒng)的定位、視覺、雷達(dá)等傳感器來感知和識(shí)別駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)時(shí),由于不同的傳感器技術(shù)特性不同,其感知算法,數(shù)據(jù)融合方法等都有其相對獨(dú)特的技術(shù)特性,與其適配的智能駕駛決策、控制執(zhí)行算法耦合的就非常緊密,從而使得智能駕駛駕駛控制系統(tǒng)集成商很難靈活的適配不同的供應(yīng)商的感知設(shè)備(模塊);同時(shí),某一感知設(shè)備(模塊)的供應(yīng)商要花費(fèi)大量的精力和成本去適配不同的集成商的智能駕駛控制系統(tǒng)。

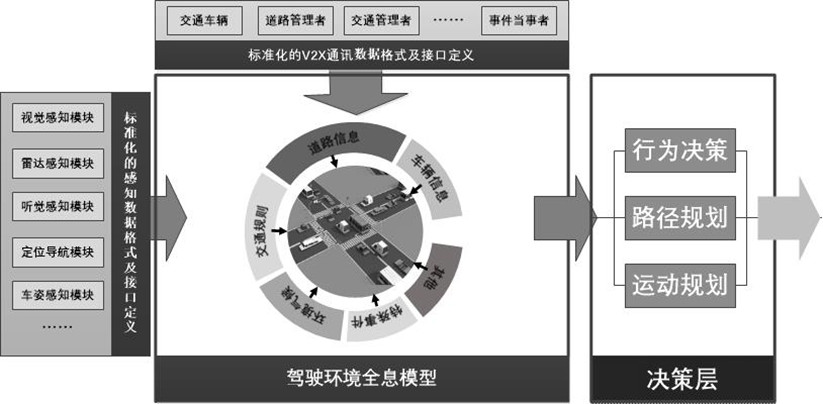

基于 “駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛控制系統(tǒng)架構(gòu)將感知層的架構(gòu)模塊化,在感知層與決策層之間增加了“駕駛環(huán)境全息模型”的分層,傳感器感知模塊只需要按照統(tǒng)一定義的接口定義和數(shù)據(jù)格式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞即可。

圖4. 標(biāo)準(zhǔn)化“駕駛環(huán)境全息模型”的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)格式和接口定義有利于系統(tǒng)軟硬件松耦合

3.4降成本

采用“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛技術(shù)路線的智能控制系統(tǒng)由于降低了系統(tǒng)的復(fù)雜度,除了降低系統(tǒng)的開發(fā)、測試驗(yàn)證(詳見后文介紹)成本外,對傳感器模塊的精度、性能要求降低,也大大降低了智能駕駛控制系統(tǒng)的硬件成本。

由于智能駕駛控制系統(tǒng)架構(gòu)更為清晰的分層,功能組件模塊化,標(biāo)準(zhǔn)化,對于傳感器模塊的供應(yīng)商和智能駕駛控制系統(tǒng)集成商來說,采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口定義及數(shù)據(jù)格式,進(jìn)一步降低了傳感器模塊的適配和系統(tǒng)集成的研發(fā)投入。

3.5加速高階智能駕駛系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)和落地運(yùn)行

3.5.1 智能駕駛控制系統(tǒng)研發(fā)階段:

因?yàn)轳{駛環(huán)境感知層是決策層和控制執(zhí)行層的基礎(chǔ),更為精準(zhǔn)和可靠的智能駕駛決策、控制算法的開發(fā)受制于視覺、雷達(dá)等感知精度、性能等技術(shù)困難,采用“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛控制系統(tǒng)以“駕駛環(huán)境全息模型”作為智能駕駛控制系統(tǒng)決策、控制執(zhí)行層的輸入,可以充分利用數(shù)字仿真技術(shù),模擬各種駕駛環(huán)境,駕駛場景,為智能駕駛控制系統(tǒng)決策、控制執(zhí)行層軟件控制算法,邏輯提供精準(zhǔn),全面的控制輸入,縮短智能駕駛控制系統(tǒng)的開發(fā)周期。

3.5.2 智能駕駛控制系統(tǒng)測試驗(yàn)證階段:

智能駕駛系統(tǒng)在上路之前必須進(jìn)行大量的測試驗(yàn)證工作,除了在真實(shí)駕駛環(huán)境中進(jìn)行的實(shí)車測試外,虛擬仿真測試是非常重要的,必不可少的。當(dāng)前,仿真測試占到了整個(gè)測試工作的大部分工作量,特別是復(fù)雜環(huán)境和極端工況等場景下自動(dòng)駕駛汽車功能、性能的有效性的測試,虛擬仿真測試是高效的測試手段。但由于如視覺傳感器、雷達(dá)傳感器的信號(hào)仿真的技術(shù)難度很大,一般在智能駕駛控制系統(tǒng)測試驗(yàn)證階段,將真實(shí)的視覺傳感器和雷達(dá)傳感器信號(hào)接入虛擬仿真測試設(shè)備進(jìn)行虛擬仿真測試驗(yàn)證,這種情況下創(chuàng)建各種視覺或者實(shí)體的駕駛環(huán)境和駕駛場景給視覺或雷達(dá)傳感器感知輸入又變得非常困難,使得智能駕駛控制系統(tǒng)的測試驗(yàn)證的效率低下,周期冗長。

采用“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛控制系統(tǒng)在測試驗(yàn)證階段可充分利用數(shù)字仿真技術(shù),模擬仿真各種駕駛環(huán)境,駕駛場景(包括模擬各種復(fù)雜環(huán)境和極端工況)即“駕駛環(huán)境全息模型”用于虛擬仿真測試設(shè)備,極大地提高了測試、驗(yàn)證的效率,加速了控制策略算法成熟落地。

同時(shí),在智能駕駛控制系統(tǒng)實(shí)車測試過程中,記錄真實(shí)駕駛過程中各種傳感器感知的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù),通過與V2X設(shè)備構(gòu)建的“駕駛環(huán)境模型”數(shù)據(jù)比對校驗(yàn),可優(yōu)化和改進(jìn)感知算法,進(jìn)一步提高感知精度。

3.5.3智能駕駛上路運(yùn)行階段:

智能駕駛車輛全面上路運(yùn)行面臨的幾個(gè)重要問題:

1)智能交通法律法規(guī)、基礎(chǔ)設(shè)施是逐步建設(shè)和完善的過程,在這個(gè)實(shí)現(xiàn)和建設(shè)過程中,智能駕駛車輛的上路運(yùn)行面臨的車輛運(yùn)行安全及交通安全的問題。

2)不同智能駕駛等級的車輛與非智能駕駛車輛長期共存,非智能駕駛車輛或者低階智能駕駛車輛的人為駕駛行為的隨機(jī)性,不確定性導(dǎo)致的高階自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)行安全及交通安全問題。

采用了“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛解決方案的各個(gè)智能駕駛等級的車輛,包括存量的非智能駕駛車輛,均可在智能駕駛基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和完善程度不同的區(qū)域或者道路受控的運(yùn)營,并且提升了各個(gè)層級車輛的安全運(yùn)行水平。

在智能駕駛基礎(chǔ)設(shè)施尚未完善的地區(qū)的安全運(yùn)行

在高等級智能駕駛車輛運(yùn)行進(jìn)入到法律法規(guī)和道路基礎(chǔ)設(shè)施尚未完善,或者不適合高等級自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)行的區(qū)域或者道路時(shí),過去需要人為干預(yù),車輛被動(dòng)的切換或者降級到低級別的有人駕駛狀態(tài)運(yùn)行。這個(gè)被動(dòng)切換或者駕駛員接管車輛操控的過程,具有很大的不確定性,從而帶來很多車輛運(yùn)行安全及交通安全的問題。

基于“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛技術(shù)路線通過路側(cè)單元傳輸給智能駕駛車輛的道路模型數(shù)據(jù)中可標(biāo)識(shí)出允許自動(dòng)駕駛響應(yīng)道路和區(qū)域,在駛離該區(qū)域前,主動(dòng)提示駕駛員接管車輛操控,在車輛未被接管時(shí),自動(dòng)駕駛系統(tǒng)主動(dòng)控制車輛降速行駛直至停止至安全區(qū)域。進(jìn)入交通基礎(chǔ)設(shè)施不完善或者不適合自動(dòng)駕駛,或者法律法規(guī)不允許自動(dòng)駕駛的道路和區(qū)域,自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的決策控制層的自動(dòng)駕駛功能軟件將被禁止或者限制執(zhí)行。

高階智能駕駛車輛和非智能駕駛車輛共存的駕駛環(huán)境的安全運(yùn)行

不同智能駕駛等級的車輛與非智能駕駛車輛在很長一段時(shí)期內(nèi)會(huì)和高階智能駕駛的車輛共同運(yùn)行,非智能駕駛車輛或者低階智能駕駛車輛的人為駕駛行為的隨機(jī)性,不確定性帶來許多高階自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)行安全及交通安全的問題。

通過在存量的低階或者非智能駕駛車輛上后裝符合“駕駛環(huán)境全息模型”數(shù)據(jù)格式要求的V2X裝置不但可以提高高階智能駕駛車輛的運(yùn)行安全水平,還可低成本的提升非智能駕駛或者低階智能駕駛車輛的智能駕駛能力水平及運(yùn)行安全,這個(gè)技術(shù)路線帶來的利益也為存量的低階或者非智能駕駛車輛后裝這種V2X設(shè)備提供了消費(fèi)動(dòng)力,間接的促進(jìn)了整個(gè)智能駕駛基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境的建設(shè)步伐。

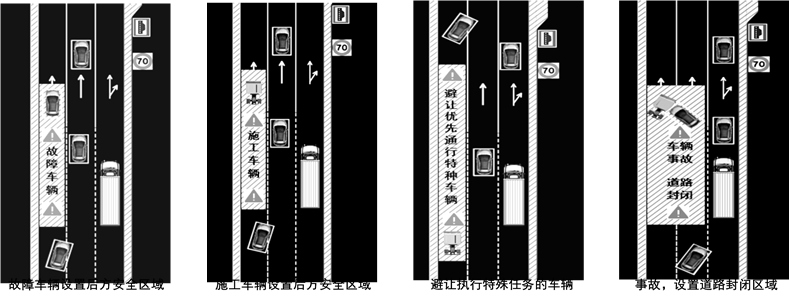

對于高階智能駕駛車輛,低階或者非智能駕駛車輛通過后裝符合“駕駛環(huán)境全息模型”數(shù)據(jù)格式要求的V2X裝置將本車的物理尺寸,行駛位置、速度、駕駛意圖(轉(zhuǎn)向,制動(dòng)等)等信息通過V2X設(shè)備傳輸給高階智能駕駛車輛,提升其智能駕駛的安全水平。

圖5.基于“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛技術(shù)路線提升智能駕駛運(yùn)行安全

對于低階智能駕駛車輛,可通過更新其智能駕駛系統(tǒng)軟件的方式使其智能駕駛控制系統(tǒng)的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)由原來通過地圖、視覺、雷達(dá)等傳感器的感知方式切換到應(yīng)用 V2X精準(zhǔn)數(shù)據(jù)構(gòu)建“駕駛環(huán)境全息模型“的方式,。而不用更換和升級更先進(jìn)的視覺、雷達(dá)等傳感器硬件就可以提升其智能駕駛能力水平和運(yùn)行的可靠性。

對于非智能駕駛車輛,通過后裝符合“駕駛環(huán)境全息模型”數(shù)據(jù)格式要求的V2X裝置,將本車的物理尺寸,行駛位置、速度、駕駛意圖(轉(zhuǎn)向,制動(dòng)等)等信息通過V2X設(shè)備廣播給其他車輛的同時(shí),接收其他V2X設(shè)備廣播的其他車輛的物理尺寸,行駛位置、速度、駕駛意圖(轉(zhuǎn)向,制動(dòng)等)等信息,通過軟件模式低成本的實(shí)現(xiàn)低階的智能駕駛功能,如碰撞預(yù)警,車道偏離預(yù)警等。

圖6.非智能或者低階智能駕駛車輛通過后裝V2X設(shè)備提升智能駕駛能力和運(yùn)行安全水平

3.6促進(jìn)汽車軟件收費(fèi)的商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)

由于基于“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛技術(shù)路線對雷達(dá),視覺等傳感器的性能依賴程度大大降低,因此智能駕駛控制功能的升級,主要依賴軟件功能的實(shí)現(xiàn),對車輛固件的升級依賴程度大大降低,可隨著智能駕駛環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,智能駕駛功能的不斷成熟,分階段發(fā)布和升級低階到高階的智能駕駛功能軟件,使得汽車的商業(yè)模式由硬件消費(fèi)向軟件消費(fèi)的真正轉(zhuǎn)變。

綜上所述可以看到,基于“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛技術(shù)路線,通過改變駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)感知的方式,以通訊的方式廣播和采集精準(zhǔn)的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)來構(gòu)建“駕駛環(huán)境全息模型”,為智能駕駛控制系統(tǒng)決策、控制執(zhí)行提供可靠的數(shù)據(jù)輸入。這種方式保證了智能駕駛控制系統(tǒng)決策、控制執(zhí)行層數(shù)據(jù)輸入的全面性和高精度的要求,提升了智能駕駛控制決策的可靠性和安全性,促進(jìn)了智能駕駛控制系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展,降低了智能駕駛控制系統(tǒng)的硬件和研發(fā)成本,縮短了研發(fā)和上市周期。同時(shí)解決了高階智能駕駛車輛在智能駕駛基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)和完善以及與存量的非智能駕駛車輛及各個(gè)等級智能駕駛車輛同時(shí)在路運(yùn)行的長期過程中的運(yùn)行以及運(yùn)行安全的問題,在提升智能駕駛車輛本身的智能駕駛水平的同時(shí),還提升了存量的非智能駕駛車輛,低等級智能駕駛車輛的駕駛安全水平。

四、基于“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛技術(shù)路線的關(guān)鍵技術(shù)

4.1 道路模型與高精度地圖

基于“駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛技術(shù)路線的道路模型聚焦與車輛行駛的道路的各種要素信息,如道路的類型(柏油,水泥,石子,橋梁,隧道等);路面的寬度;車道的數(shù)量、寬度、位置,車道線的類型;道路的行駛條件(限速,限行等);路側(cè)隔離帶的類型(剛性,柔性,無物理實(shí)體隔離等)。不涉及與車輛行駛無關(guān)的道路周邊設(shè)施的數(shù)據(jù),如路側(cè)建筑物的名稱、位置等地理信息。

道路模型的道路信息比高精地圖更為精準(zhǔn),地理定位信息可設(shè)定為基于定位基點(diǎn)的相對位置信息,不必采用絕對的高精度經(jīng)緯度信息。如道路模型坐標(biāo)數(shù)據(jù)屬性可設(shè)計(jì)為“G3高速”、“上行”、360.26Km”、”第二車道”等,這樣的設(shè)計(jì)對國家地理信息數(shù)據(jù)安全非常有利。

發(fā)布道路模型的區(qū)域即為允許智能駕駛車輛運(yùn)行的區(qū)域,在一些敏感區(qū)域或者不被允許智能駕駛的區(qū)域不發(fā)布道路模型數(shù)據(jù),即為禁止智能駕駛車輛運(yùn)行的區(qū)域,在這些區(qū)域具有智能駕駛功能的車輛必須被駕駛員接管操控,控制系統(tǒng)無法采集到該區(qū)域的道路地理信息,有利于這些敏感區(qū)域的地理信息數(shù)據(jù)安全,也有利于智能駕駛車輛在這些區(qū)域的運(yùn)行安全及道路交通安全。

智能駕駛基礎(chǔ)設(shè)施是逐步建設(shè)和完善的過程,在這個(gè)過程中,智能駕駛車輛可開放運(yùn)行在已建設(shè)完善的區(qū)域,智能駕駛基礎(chǔ)設(shè)施一邊建設(shè),一邊即可產(chǎn)生效益,一般消費(fèi)者可提早享受智能駕駛帶來的駕乘體驗(yàn),從而激發(fā)智能駕駛車輛的市場消費(fèi)需求,從市場的角度促進(jìn)智能駕駛車輛的技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步。

另外,高精地圖的供應(yīng)商為為數(shù)不多的具有地圖發(fā)布資質(zhì)的企業(yè),高精地圖的道路信息采集、制作、發(fā)布的周期長、成本高,更新和維護(hù)不及時(shí),還存在地理信息數(shù)據(jù)安全的隱患;而道路模型的發(fā)布者為國家的道路或者交通管理部門的專門機(jī)構(gòu),道路信息的獲取和制作,發(fā)布,更新更為及時(shí)和準(zhǔn)確,同時(shí),國家地理信息數(shù)據(jù)掌握在國家機(jī)關(guān),而非商業(yè)機(jī)構(gòu);且道路模型的發(fā)布可受控地、在授權(quán)下發(fā)布,且僅能發(fā)布允許被發(fā)布的道路模型,這樣對國家地理信息數(shù)據(jù)的保密和安全也非常有利。

在一些特定的區(qū)域,如在集裝箱港區(qū)碼頭,如在衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)或者無線通訊信號(hào)無法覆蓋的地下車庫,還可低成本實(shí)現(xiàn)港區(qū)車輛智能無人運(yùn)營或者無人智慧停車場這類非高精地圖企業(yè)業(yè)務(wù)范圍的創(chuàng)新應(yīng)用。港區(qū)碼頭或者地下車庫的道路模型的制作、更新和維護(hù)可由有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)公司在業(yè)主的授權(quán)下實(shí)施。

4.2 V2X設(shè)備的通訊模式

車載V2X設(shè)備對外周期性、廣播式發(fā)送自身的車輛幾何尺寸,行駛速度,位置信息,轉(zhuǎn)向、制動(dòng)等行駛意圖,故障、特定駕駛狀況等非專屬公共信息。同時(shí),車載V2X設(shè)備接收其他節(jié)點(diǎn)(如:車輛,路側(cè)單元等)的廣播信息,構(gòu)建本車的“駕駛環(huán)境全息模型“。

廣播傳輸?shù)臄?shù)據(jù)為車輛的非專屬公共信息,即用于構(gòu)建駕駛環(huán)境模型的開放信息,不包括車輛車牌號(hào)等可能涉及隱私的個(gè)人信息。有利于駕駛?cè)藗€(gè)人信息安全。廣播而非交互式的數(shù)據(jù)傳輸方式,有利于車輛的信息安全和功能安全。車輛只接收標(biāo)準(zhǔn)格式的廣播數(shù)據(jù),對于非標(biāo)準(zhǔn)格式的數(shù)據(jù),車輛不予接收和處理。通過物理隔離的方式避免車輛信息被篡改或者車輛被挾持。

V2X的數(shù)據(jù)通訊是以廣播的形式發(fā)送,依據(jù)V2X設(shè)備的通訊協(xié)議和信號(hào)發(fā)射功率,廣播的數(shù)據(jù)被信號(hào)發(fā)射功率覆蓋的范圍內(nèi)(如半徑500m)的其他節(jié)點(diǎn)接收和解析,用以構(gòu)建智能駕駛的“駕駛環(huán)境全息模型”。信號(hào)的覆蓋范圍首先能夠保證當(dāng)前智能駕駛車輛所需的駕駛環(huán)境全要素信息都能夠被接收和采集到;其次,能夠增加非法獲取和追蹤車輛數(shù)據(jù)的難度,保證車輛信息安全。

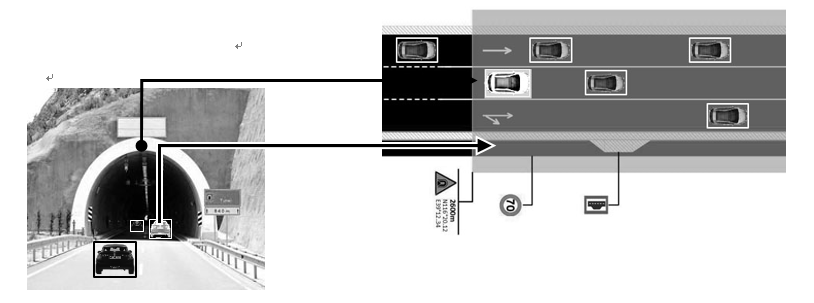

V2X設(shè)備的數(shù)據(jù)通訊以廣播的形式發(fā)送,在一定距離范圍內(nèi)被其他節(jié)點(diǎn)接收和解析,使得處于同一特定區(qū)域內(nèi)的智能駕駛車輛數(shù)據(jù)通訊不受衛(wèi)星信號(hào)或者基站轉(zhuǎn)發(fā)信號(hào)不良或者屏蔽的影響,如隧道、地下車庫等特殊區(qū)域,通過這種V2X設(shè)備的數(shù)據(jù)通訊方式,結(jié)合車輛慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的定位技術(shù)仍然可以構(gòu)建精準(zhǔn)的“駕駛環(huán)境全息模型”,從而實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的智能駕駛。

圖7. V2X設(shè)備在特定區(qū)域內(nèi)的廣播數(shù)據(jù)用以構(gòu)建“駕駛環(huán)境全息模型”

車載V2X設(shè)備對外廣播送自身車輛的幾何尺寸,行駛速度,位置信息,轉(zhuǎn)向、制動(dòng)等行駛意圖, 故障、特定駕駛狀況等非專屬公共信息,在一些偶發(fā)或臨時(shí)發(fā)生的非正常的交通狀況,如:臨時(shí)的交通管制,駕乘人員的安全檢查,或者如消防車輛或者救護(hù)車等特種車輛作業(yè)時(shí),或者車輛故障、道路事故等情景下,通過系統(tǒng)內(nèi)置特殊狀態(tài)下的車輛數(shù)據(jù)快速設(shè)置安全圍欄或者避讓區(qū)域。

圖8. V2X設(shè)備通過廣播特定數(shù)據(jù)設(shè)置安全圍欄

V2X的數(shù)據(jù)通訊是以廣播的形式發(fā)送,廣播的數(shù)據(jù)被其他節(jié)點(diǎn)接收和解析有距離范圍的限制,通常情況下,這個(gè)距離范圍,這些數(shù)據(jù)僅被接收并用于和滿足智能駕駛車輛的控制需求,但一些特殊情況下的數(shù)據(jù),如上述的特殊情況下設(shè)置的安全區(qū)域,甚至包括一些V2X無法表達(dá)的數(shù)據(jù),而是配合智能駕駛車輛視覺或者雷達(dá)等感知系統(tǒng)識(shí)別和標(biāo)識(shí)的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù),如:道路遺撒物體,通過V2X的通訊協(xié)議和報(bào)文格式的設(shè)計(jì),由首先標(biāo)識(shí)該數(shù)據(jù)的車輛通過V2X設(shè)備廣播發(fā)送出去,由其他節(jié)點(diǎn)接收并轉(zhuǎn)發(fā),為其他智能駕駛車輛提供更早或者更遠(yuǎn)的預(yù)警時(shí)間和距離。

五、總結(jié)

智能駕駛控制系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的大系統(tǒng),基于 “駕駛環(huán)境全息模型”的智能駕駛技術(shù)路線,依靠V2X等設(shè)備傳輸精準(zhǔn)的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)來構(gòu)建精準(zhǔn)的“駕駛環(huán)境全息模型”,為智能駕駛控制系統(tǒng)提供精準(zhǔn)的決策依據(jù),解決了傳統(tǒng)駕駛環(huán)境感知層由于受傳感器技術(shù)、環(huán)境干擾、感知精度、識(shí)別算法、數(shù)據(jù)融合技術(shù)等因素的限制帶來的駕駛環(huán)境數(shù)據(jù)的不確定性和不準(zhǔn)確性導(dǎo)致的智能駕駛的決策的不可靠和不可信的問題,促進(jìn)了高階智能駕駛系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展、進(jìn)步、實(shí)現(xiàn)和落地。

另外,“駕駛環(huán)境全息模型”是一個(gè)生態(tài)平臺(tái),這個(gè)生態(tài)平臺(tái)充分考慮了智能駕駛環(huán)境(技術(shù)環(huán)境和社會(huì)環(huán)境)參與各方的關(guān)切,智能駕駛環(huán)境的參與方包括智能駕駛系統(tǒng)的開發(fā)、測試、驗(yàn)證的技術(shù)研發(fā)部門,系統(tǒng)零部件供應(yīng)商,整車生產(chǎn)制造廠,智能駕駛基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理部門,交通管理部門,智能駕駛車輛以及共存的非智能駕駛車輛等其他車輛的用戶等等。智能駕駛環(huán)境的參與各方的權(quán)益在生態(tài)平臺(tái)基本上都可以得到相對均衡的體現(xiàn),其關(guān)切的問題也都能找到合適的解決方案。因此,生態(tài)平臺(tái)的參與各方可充分發(fā)揮各自的技術(shù)、能力特長,為推動(dòng)智能駕駛環(huán)境的建設(shè)、發(fā)展進(jìn)步貢獻(xiàn)各自的力量。

審核編輯 :李倩

-

控制系統(tǒng)

+關(guān)注

關(guān)注

41文章

6766瀏覽量

111883 -

智能駕駛

+關(guān)注

關(guān)注

4文章

2789瀏覽量

49775 -

雷達(dá)傳感器

+關(guān)注

關(guān)注

3文章

294瀏覽量

34855

原文標(biāo)題:基于“駕駛環(huán)境全息模型”的高階單車智能駕駛技術(shù)路線探索

文章出處:【微信號(hào):SAEINTL,微信公眾號(hào):SAE International】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

發(fā)布評論請先 登錄

#硬聲創(chuàng)作季 智能駕駛高階應(yīng)用:探索數(shù)據(jù)01

基于“駕駛環(huán)境全息模型”的高階單車智能駕駛技術(shù)路線探索

基于“駕駛環(huán)境全息模型”的高階單車智能駕駛技術(shù)路線探索

評論