近日,濟南量子技術研究院張強、王向斌、劉洋與中國科大潘建偉院士團隊等合作,實現一套融合量子密鑰分發和光纖振動傳感的實驗系統,在完成光纖雙場量子密鑰分發(tf-qkd)的同時,實現658公里遠距離光纖傳感,定位精度達到1公里,大幅突破傳統光纖振動傳感技術的距離難以超過100公里的限制。相關研究成果以“編輯推薦”的形式發表在《物理評論快報》(physicalreviewletters)上,并被美國物理學會(aps)下屬網站“physics”報道。

光纖振動傳感以光纖作為傳感器進行振動感知,通過利用單根光纖同時實現振動監測和信號傳輸,由于具有靈敏度高、響應快、結構簡單、分布均勻等優點,在結構健康監測、油氣管道泄漏監測、周界防護和地震監測等工程領域具有廣泛的應用前景,因此引起廣泛關注。當前,光纖振動傳感多使用分布式聲波傳感技術,其傳感距離被限制在100公里以內,科研人員面臨的重要技術挑戰就是克服距離限制,實現遠距離的光纖振動傳感。

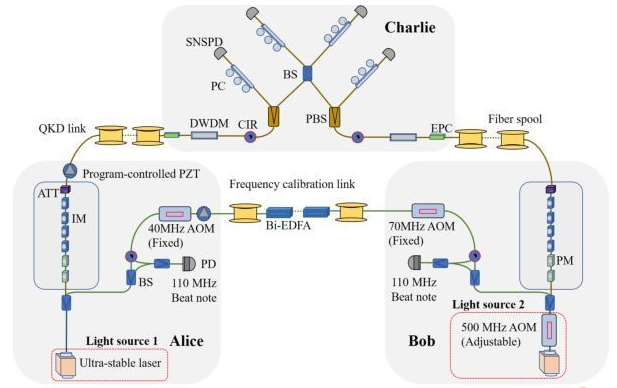

量子密鑰分發(qkd)則基于量子力學基本原理,結合“一次一密”的加密方式,可以實現無條件安全的保密通信。因為其重要的現實意義,過去幾十年來,qkd一直是國際學術界的研究熱點。2018年提出的tf-qkd協議,可以突破qkd成碼率的線性界限,被認為是實現超遠距離光纖qkd的最優方案。然而,tf-qkd技術要求相當苛刻,需要兩個遠程獨立激光器的單光子干涉,光源頻率微小的偏差以及光纖鏈路任何波動都會積累相位噪聲而降低單光子干涉的質量。

在實際應用中,沿光纖鏈路的聲音、振動等噪聲不可避免,因此,tf-qkd實驗過程中需要實時探測環境噪聲引起的光纖相位變化,并對其進行實時或數據后處理補償。一般來說,這些相位變化的信息在qkd實驗結束后會被丟棄。事實上,這些“冗余”信息反映了光纖中透射光的實時相位變化,通過分析相位變化信息,再結合振動的特性,即可獲得振動信息并進行定位,從而實現超遠距離光纖振動傳感。

基于王向斌教授提出的“發”或“不發送”tf-qkd(sns-tf-qkd)協議,科研人員利用時頻傳輸等關鍵技術,精確控制兩臺獨立激光器的頻率,與中國科大團隊合作,利用附加相位參考光來估算光纖的相對相位快速漂移,恢復加載在光纖信道上的人工可控振源產生的外部擾動,最終實現658公里的光纖雙場量子密鑰分發和光纖振動傳感,對鏈路上人工振源的擾動位置進行了定位,精度優于1公里。上述研究成果表明,tf-qkd網絡架構不僅能實現超長距離分發安全密鑰,同也能應用于超長距離振動傳感,實現廣域量子通信網和光纖傳感網的融合。

近年來,濟南量子技術研究院與國際頂尖科學團隊強強聯合,不斷在量子通信領域取得突破。2019年,在世界上首次驗證遠距離雙場量子密鑰分發;2020年,刷新光纖量子通信最遠傳輸距離世界紀錄至509公里;2021年,采用兩種不同的技術方案分別實現428公里和511公里雙場量子密鑰分發,創造現場無中繼光纖量子密鑰分發最遠傳輸距離新的世界紀錄,實現地面跨度4600公里的天地一體多用戶量子密鑰分發。

-

傳感器

+關注

關注

2564文章

52668瀏覽量

764294 -

量子通信

+關注

關注

3文章

300瀏覽量

24721 -

振動傳感

+關注

關注

0文章

6瀏覽量

6178

發布評論請先 登錄

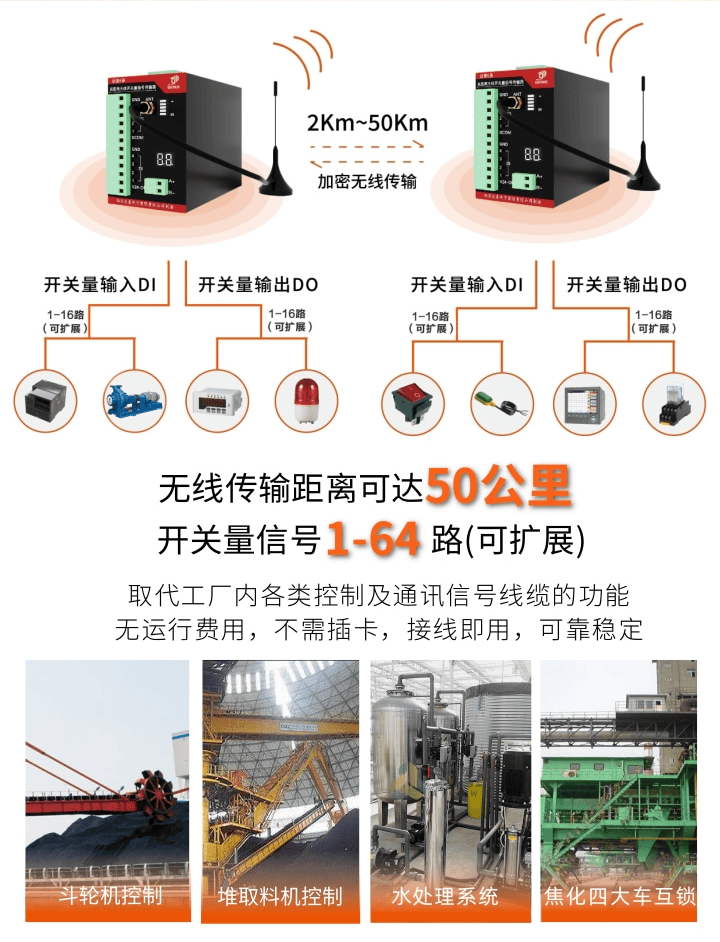

有線?退退退!遠距離無線傳輸的五大優勢來了

鐳神智能發布LS-S4系列:千米級高精遠距離光纖激光雷達,開啟智能感知新紀元

新型遠距離無線激光通信產品問世

村田制作所推出遠距離高速Wi-Fi HaLow通信模塊

村田開發遠距離高速Wi-Fi HaLow通信模塊

24芯光纜的拉遠距離能力

關于自連遠距離Wi-Fi方案 這次就透露這么多

物聯網中的遠距離通信LoRa無線技術

Mini型LoRa DTU遠距離無線傳輸“小體積大作為”

基于 ToF 的 OPT3101 遠距離接近和距離傳感器 AFE數據表

量子通信再突破!實現658公里遠距離光纖傳感

量子通信再突破!實現658公里遠距離光纖傳感

評論