摘要:

電力電子產品系統逐漸向小型化、高度集成化的方向發展,微系統匯集了多門學科技術的創新與突破,無論在軍事還是民用領域已有廣泛的應用。本文詳述了國內外微系統技術的現狀和發展趨勢,其技術創新點在于多功能芯片一體化、智能傳感、異質集成、堆疊式系統級封裝技術的突破和新型半導體材料的應用;文末總結了微系統技術發展的意義,并提出展望。

微系統技術融合了微電子、微機電和微光電技術,通過系統架構和軟件算法,將微傳感器、微控制器、微執行器、微能源及各種接口等構成一體化軟、硬件多功能集成,采用微納制造及微集成工藝實現系統結構的微納尺度化。它被公認為21世紀的革命性技術之一。

微系統具有高集成度、微小型化、低功耗、高可靠性、高效率等優點。微系統技術上的新材料、新方法、新工藝等技術變革必將對軍民兩用的系統研發和制造帶來顛覆性影響。

20世紀60年代以來,微系統技術經歷了從微器件的設想到微壓力傳感器的問世,逐步實現技術突破和制造工藝的改進,至今進入集成技術大力發展階段,在信息、生物、航天、軍事等領域已有廣泛應用。美國等發達國家在二十世紀末已將微系統技術列為現代前沿核心技術,并納入國防科技攻關計劃,掌握微系統技術對于國家保持技術領先優勢具有重要意義。微系統技術和產業發展如今也受到我國各部門、相關高校和科研機構的高度重視和大力支持,深入研究勢在必行。

本文結合國內外微系統技術的現狀和發展趨勢,重點從單片微波集成電路(MMIC)、多芯片模塊(MCM)、微機電系統(MEMS)、片上系統(SOC)、系統級封裝(SIP)等有代表性的微系統技術的發展,總結出微系統正在尋求“單片高功率多功能芯片、多芯片三維組裝(3DMCM)、異構集成、智能傳感、堆疊式系統級封裝”技術的創新和突破;本文對微系統各領域的應用進行了舉例;對微系統技術發展面臨的挑戰進行了評述。并提出我國應在武器裝備方面加緊微系統技術的研究和應用,以盡快提升我軍的戰斗能力。

1 國外微系統技術的現狀和發展趨勢

微系統技術的發展主要集中在MMIC、MCM、MEMS、SOC、SIP等技術上,下面從這幾項主要技術分別介紹微系統技術的現狀和發展趨勢。

1.1 MMIC技術現狀和發展趨勢

MMIC(MonolithicMicrowaveIntegratedCircuit)即單片微波集成電路,國外MMIC芯片的頻率已經向太赫茲方向發展,封裝上正在向三維立體MMIC(3DMMIC)發展,產品覆蓋了從微波到毫米波的頻段范圍,種類多,性能優良。

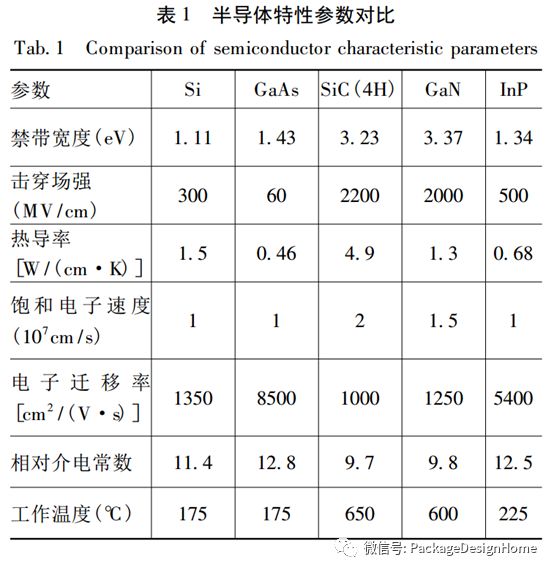

從半導體材料來說,寬禁帶半導體的異軍突起為微系統技術提供了有力的基石;國外以GaAs為代表的第二代半導體已發展成熟,正大力發展以GaN為代表的第三代半導體MMIC器件。表1是幾種半導體材料的特性參數對比,圖1是半導體輸出功率極限與頻率關系。

表1及圖1顯示,GaN頻率特性更好,能應用在更高電壓、更高溫度、更寬的工作頻率上。GaN器件與Si和GaAs器件相比,功率密度更高、更耐高溫、禁帶寬度更理想,GaN的原子體積約為GaAs的一半,因此,在微系統中采用GaN制作組件,能使結構進一步微縮,且重量減輕。GaN技術縮小工藝尺寸的優勢在微系統中日益凸顯,目前,GaN工藝尺寸正向納米級開發挺進。

近年開發出化學鍵更強、更細、更高效的eGaNFET器件,采用了第四代氮化鎵場效應電晶體,有高電場耐受極限的優勢,其晶體管各電端子間距比普通器件縮短10倍,電阻損耗更低,也極大縮短電子轉換時間,還具有極佳的散熱性能,為微系統技術發展的瓶頸提供解決思路。

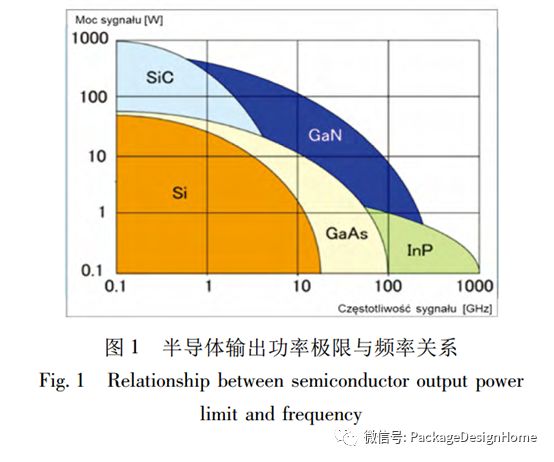

經過幾十年的發展,3DMMIC技術已從單個器件向集成收發于一體的多功能芯片發展,把多片、多級放大器集成于一個芯片,提高單片性能的同時,縮小了設計和制造的結構空間。例如,TRIQ公司的Ka頻段低噪聲放大器TGA4507(1.86mm×0.85mm×0.1mm),其一只芯片內部集成了三級放大器,增益達到22dB。3DMMIC主要結構如圖2所示。

單片高功率方面,國外正大力發展以GaN為代表的第三代半導體MMIC器件。GaN器件功率容量大、效率高,功率密度比砷化鎵器件高10倍,GaN器件不僅帶寬更寬、放大器增益更高,器件尺寸更優化,效率也有相應提高,單片功率放大器的輸出功率已從幾百毫瓦發展到70W,而效率提升到45%。

因此,MMIC技術正向著寬禁帶半導體快速升級、單片高功率、多功能芯片一體化等方向發展。

1.2 MCM技術現狀和發展趨勢

MCM(多芯片模塊,即Multi-chipModule)綜合了多層PCB、高密度互連、SMT、微封裝幾項技術,在國外通信市場、軍事應用上已相當成熟和廣泛,是系統化、小型化的重要途徑。目前MCM技術的集成度越來越高,正從二維向三維多芯片組裝(3DMCM)方向發展。美國和日本兩國在多芯片組裝技術的發展上較為領先。

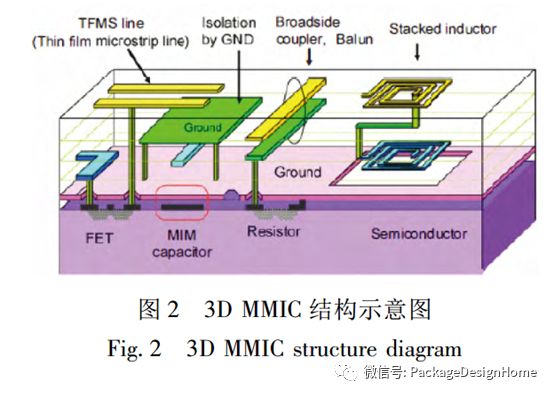

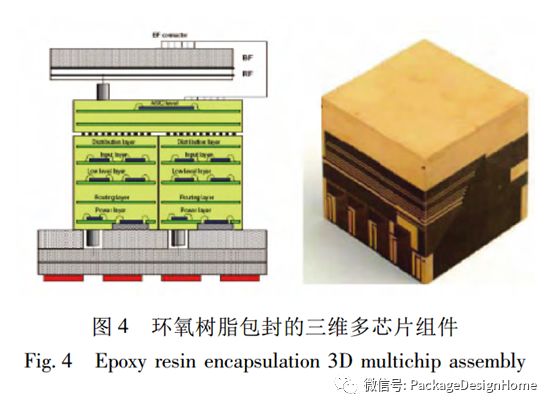

3DMCM關鍵是實現將不同功能的微波多芯片模塊疊層互聯的垂直微波互聯技術,目前有兩種實現方法:(1)無焊接垂直互聯,采用毛紐扣結構;(2)環氧樹脂包封垂直互聯。

圖3展示了一種多芯片模塊之間采用毛紐扣垂直互聯結構的三維MCM示意圖,可見,在垂直排列且互聯的二維MCM之間,采用了金屬環形框實現固定,用金屬框完成信號連接、隔離以及接地,且易于實現每個模塊的散熱。

圖4展示了一種環氧樹脂包封的垂直互聯電路結構示意圖和實物。加工時將立體堆疊的二維MCM用環氧樹脂進行包封,環氧樹脂既是密封材料,也是堆疊芯片的空間支撐物,同時作為MCM的絕緣介質。

1.3 MEMS技術現狀和發展趨勢

微機電系統(即Micro-electro-mechanicalSystem,簡稱MEMS),由微傳感器、微執行器和微能源等部分組成,實現了微電子技術與精密機械加工技術的有機融合。它采用硅微加工工藝,在一個硅片上能制造上千個微型機電裝置,解決了傳統工藝大批量生產的瓶頸,從而降本提效。

從技術分類而言,MEMS技術有傳感MEMS技術、生物MEMS技術、光學MEMS技術、射頻MEMS技術,甚至量子MEMS技術等,在使用端分別實現微型加速度傳感、面陣觸覺傳感、壓力傳感等多方面的信息通信,或是與微機械技術、光電子技術相結合形成光通信器件等[4]。

MEMS技術的一個趨勢是高度集成,實現小體積、低功耗的單芯片集成化的片上系統,將傳感器、執行器、信號處理電路制造成一體化的微機械結構。實現途徑有:(1)單個硅片上加工MEMS微機械結構和處理電路;(2)一個基板上對ASIC電路和MEMS結構分別加工。前者采用CMOS和MEMS集成制造工藝,后者采用薄膜、厚膜、低溫共燒陶瓷(LTCC)等混合集成制造工藝。

MEMS的另一個趨勢是尺度向小型化集中,即納米機電系統(NEMS)。研究人員已開始采用納米材料進行微系統制造,隨著納米加工技術的發展,NEMS傳感器、NEMS超微型飛行器等將會問世。美國大學學者將二氧化釩(VO2)器件集成于硅晶圓上,研究出多功能自旋微型電子智能傳感器。基于碳納米管(CNT)或納米線等納米材料和納米尺度結構的應用,可實現更高性能的器件集成。

MEMS的下一步趨勢是研發智能傳感及新結構和新材料應用。

新一代MEMS傳感器,是具有感知和自知能力的智能傳感器,是智能系統的關鍵元件。智能傳感器集成了多種半導體傳感技術,MEMS的新材料和新結構、新工藝也同時得以發展;表面Si微機械加工技術和單片多功能集成CMOS-MEMS工藝等并存。由遠程監控和自適應傳感器網絡接口的需求逐漸形成第五代多功能集成的新器件,集更低功耗、更高精度、更微型化的電子學設計創新于一身。

若將S&A單片或異構集成在CMOS平臺上,可提高器件性能、減小器件尺寸,并降低成本。德州儀器的微鏡制造過程就實現了超大規模S&A與CMOS的結合。

光譜傳感技術研究方面,美國BANPIL公司已制成多譜圖像傳感器(單片器件)。另外,采用量子技術還能實現集成在手機芯片上的量子傳感裝置。

此外,現代軍用MEMS慣性傳感器技術、MEMS固體波動陀螺諧振子研發、RF_MEMS開關的研究都是MEMS技術的熱門。國外在微型慣性測量裝置方面的研制水平已具備戰術級精度,制導武器上已有大量應用。

1.4 微系統集成技術的發展趨勢

片上系統SOC(SystemonChip),是微電子集成電路的未來,系統包括CPU、存儲器及外圍電路等。其以嵌入式系統為核心,集軟、硬件于一體,SOC技術能最大限度地簡化電路設計,將整個產品系統中軟件和硬件設計的穩定性、可靠性、低功耗等都簡化到IC設計中去解決。

SOC對信號的采集、轉換、存儲以及處理完成一整套服務,進而催生了更多技術的研究,像深亞微米技術、低噪音設計、多通道陣列信號處理可重構異構SOC設計等,SOC采用的是軟硬件協同技術。

微系統中的架構技術是多功能集成的核心,主要技術途徑為:(1)包括SIP和SOP等類似于微納米與介觀尺度的組裝技術;(2)空間疊層集成技術,同質2.5D集成已成熟、正向3D集成邁進;(3)異質集成技術,是實現芯片級系統平臺目標的關鍵,即在同一襯底上實現不同材料、不同工藝的微納器件的集成,技術路線有所不同,比如直接異質集成、晶圓級或芯片級三維異質集成等。

國外在異質集成方面的研究主要為單片異質集成:兼容Si基CMOS工藝制作出來的Si基CMOS微電子器件;III-V族微電子器件和光電子器件、單片MEMS器件等。2016年,瑞典的研究人員,兼容微測熱輻射計陣列和CMOS工藝后,單片異質集成了讀出電路。

集成微系統時代,在成像傳感、光集成、慣性傳感、射頻、生物等微系統和邏輯微系統的三維集成技術均有新突破,包含MEMS和IC的3D異構集成、SIP3D集成和異質3D集成,都有不同程度的新進展。

因此,異質集成是微系統集成技術發展的重點。

1.5 微系統封裝技術的發展趨勢

微系統封裝主要基于集成電路工藝方法的進步,發展趨勢即系統級封裝(SIP)技術,它通過多次的薄膜淀積、光刻、擴散注入、刻蝕等基本工藝操作來實現。微系統制造技術也依賴于微機械加工技術的微型化、集成化、智能化發展,有微結構加工技術如濕法刻蝕、干法深刻蝕、表面加工技術等,以及特殊微加工技術如鍵合、光刻模鑄電鍍成型技術LIGA技術、納米壓印技術、高深寬比制造技術等。

片上系統(SOC)發展到深次微米以下,將有極大的技術瓶頸,唯有將封裝的內盒功能擴展到實現系統或子系統功能,才可能做到整體更加微型化,于是,系統級封裝SIP的研究和發展,成為微系統技術發展的重要方向。

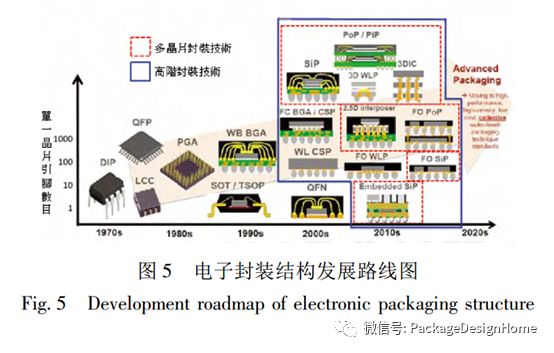

圖5所示為電子封裝結構發展路線圖,展現了電子封裝結構隨著技術進步正向高集成度、低成本、高性能的3D微系統封裝方向發展。

裸芯片技術隨著產品高性能和小型化的要求而被大量使用,如COB(ChipsonBoard)技術和FCBGA/CSP即倒裝芯片封裝。到2020年,封裝技術將更新到芯片埋入和堆疊封裝形式:EmbeddedSiP(芯片埋入式系統級封裝)、3DIC(三維集成電路)、FOPoP(扇出型封裝疊封裝)、FOSiP(扇出型系統級封裝)。此外,TSV硅片通道、SiP射頻、3D圓片級的再布線封裝與50μm及以下超薄芯片的三維堆疊封裝技術,如今也被廣泛應用到電子封裝的實踐中。

微系統的封裝技術最終要滿足微小型化、多功能集成和高密度MEMS傳感的要求,WLCSP、SOC和SIP、低溫鍵合等封裝技術已逐漸得以應用和成熟,在傳感器內核晶圓片上已創新實現了批量3D組裝、3D折疊工藝、金屬基低溫鍵合、扇出晶圓級封裝等技術。

2 國內微系統技術的現狀和發展趨勢

2.1 國內微電子技術的發展

近年來,我國正從政策和各方條件保障逐步加大對微系統技術的扶持力度,微電子技術也有了新突破:超深亞微米集成技術,該方面研究已達到國際先進水平;芯片設計等集成電路的設計水平已有明顯提高。在數字電視、高端IC卡、3G手機、多媒體信號處理及信息安全等多個領域,我國已有自主設計的芯片產品。我國自主知識產權的核心芯片的開發和產業化也取得了可觀的突破(IC設計水平已達到0.13μm)。微電子技術方面,我國逐漸從“低端模仿”走向以技術創新為主的“高端替代”。在國內相關政策的有力支持下,硅基微電子技術水平也與國外在逐漸縮小差距。

2.2 國內微系統的發展

我國的微系統技術已有一定進展,ASIC器件已經進行了在軌試驗并開始進行空間應用,但在制造工藝水平上有待提高。現階段我國將“制造屬于自己的微器件”作為我國微系統的發展目標,將在利用現有資源和借鑒國外先進技術經驗的同時進行自我創新,在研發和生產方面不懈努力,早日實現我國的微系統行業繁榮發展。

中國首批院級戰略研究中心———中物院微系統與太赫茲研究中心(簡稱微太中心)把發展目標定為:大力推進微系統與太赫茲的科學技術研究,10~15年實現在微系統和太赫茲科學技術領域的重大跨越,掌握一系列核心關鍵技術,產生具有國際重大影響的研究成果,引領微系統和太赫茲科學技術的發展。目前主要研究方向包括集成微系統材料、物理模型與架構技術、固態高壓微系統技術、SOC技術,MEMS/NEMS技術、微系統三維異構集成技術、微納點真空技術、微電池技術,及一系列前沿的太赫茲科學技術。

近年來,眾多新型微納米加工工藝、新封裝技術、新材料在國內技術平臺中得以深入研究,縱觀第五屆微系統與納米工程國際研討峰會,國內微系統的發展趨勢為:(1)微系統的可靠性和穩定性大幅提升;(2)在物理和醫療結合方面的研究及應用前景廣闊;(3)微納米器件的集成及加工技術發展已提上日程。

2.3 國內異質集成技術研究進展

異質集成技術方面,我國已有研究機構和公司開展了該技術的研究,但基于對Si基材料的研究深度不夠和系統級封裝方面兼容CMOS工藝沒有掌握核心技術等制約,國內的開發尚在起步階段。國內主要從異質外延方面著手,在Si襯底上外延生長Ⅲ-Ⅴ族化合物,但晶格失配和熱失配問題尚未解決,因此做出的器件可靠性較低,外延層的質量不高。

目前已有學者提出用“低溫晶片鍵合”解決晶格失配,異質集成技術的關鍵點也在于研究如何突破異質材料之間的物理、化學特性的匹配和兼容性。

2015年,南京電子器件研究所專家,基于外延層剝離轉移、異類器件互聯等技術,實現了GaAsPHEMT與Si基CMOS器件異質集成的單片數字控制開關電路,芯片面積比傳統的GaAsPHEMT單片電路減小了15%。

2.4 國內電子封裝技術現狀

國內相關研制人員和企業進行了多年不懈的努力,在電子封裝技術方面有了一定的技術沉淀,我國封裝產業在半導體創新技術的研發和產品制造也有了快速發展,2012年我國已擁有電子封裝技術研究團隊,國內25家電子封裝產業鏈相關單位組建了“集成電路封測產業鏈技術創新聯盟”,建立高密度IC封裝技術工程實驗室,主要研究被國外發達國家壟斷的封裝技術,在封測應用工程的進展對電子封裝產業鏈起到了有效的輻射作用。

近年來,我國電子封裝技術的國際競爭力水平逐步提升,主要表現在以下幾方面:CSP、MCP和BGA等新型封裝技術已在部分電子封裝產線中應用;TSV硅片通道、SiP射頻、50μm及以下超薄芯片的三維堆疊封裝技術等已被廣泛應用;SPFN、MIS和FBP等電子封裝技術也獲得自主知識產權。此外,國內在MIS倒裝封裝技術的創新研發能夠有效地降低封裝成本,且技術上對現階段的主流封裝技術也實現了良好支持。

3 微系統技術的應用

3.1 導彈武器系統上的應用

在導彈武器系統中采用系統級封裝或片上系統技術實現了功能整合,信息傳輸長度大大縮減,延遲顯著降低,對付高速高機動目標具有重要的意義。這些采用了微系統技術的小型化武器都能實施機動、精確打擊,并能縮小殺傷范圍,降低戰場附帶損傷。

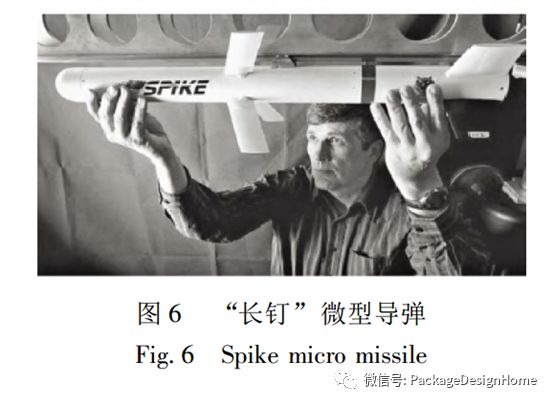

美歐日等國家處在微系統技術發展的前沿,在導彈武器系統研制上已大量采用微系統技術,尤其在小型化導彈方面有大量應用。典型的有美國的“長釘”導彈,采用激光制導,是一種可裝備無人機的新一代多兵種、多平臺超小型導彈,具有“發射后不管”的特點,彈徑56mm、發射質量僅2.4kg、最大射程為3.2km,見圖6。

英國泰勒斯公司的輕型多用途導彈(LMM),以兩級固體火箭發動機為推進系統、INS/GPS導航,發射質量13kg、最大射程8km,用以打擊海陸空多種目標,見圖7。

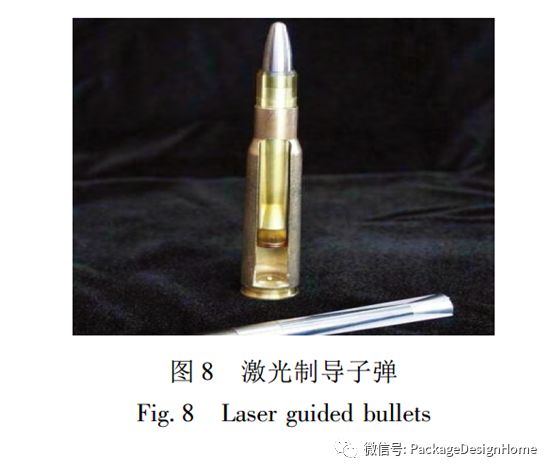

美國洛馬公司的激光制導子彈,彈徑僅為12.7mm,彈長僅10.16cm,適合于普通點50口徑的槍族武器,且飛行時能自動調整方向,像微型導彈一樣集中瞄準1.6km以外的目標,見圖8。

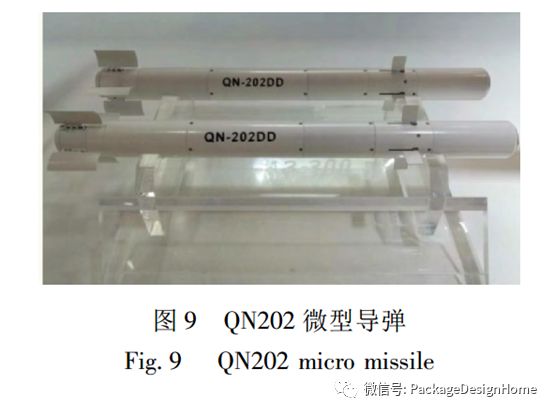

QN-202微型導彈由中國高德紅外有限公司研制,2018年珠海航空航天展展出,長度只有60cm,彈口直徑有6~8cm,射程為2km,重約1.2kg,采用紅外成像制導系統,能自動搜索和跟蹤目標,實現“發射后不管”。這個單兵便攜式導彈發射系統由一個7.5kg的背包和導彈發射器組成,背包一般可以裝載6枚導彈,見圖9。

3.2 雷達應用

美國的F-15、F-16戰斗機的相控陣雷達中都用到MMIC。MMIC還在精確制導等靈巧武器和軍事通信中得到廣泛應用,其優越性在海灣戰爭中得以體現。

美國DARPA(美國國防高級研究計劃局)的“用于雷達上可重構收發機的擴展型毫米波體系架構”和“三維微電磁射頻系統”兩個項目,主要研究了微系統器件的3D層疊架構和3D加工技術。

目前,雷達系統中的有源電路、天線、濾波器等部件已利用SOC和SOP技術來實現。對于體積較小的部件或雷達系統,通過3D微加工實現一體化成型已是未來趨勢。

美國軍方已將GaN器件應用于新的雷達系統。軍工企業如雷聲公司、洛克希德·馬丁公司等,都在將現有雷達系統中的GaAs器件更換成GaN器件。美國新一代“空間監視系統”采用了GaN器件。“阿利·伯克”級驅逐艦上的雷達系統主要T/R組件采用GaN替代GaAs,功率密度、耐壓和耐電流特性及熱傳導效率都有極大提升[2]。

3.3 通信應用

日本NEC公司在衛星微波通信系統中采用MCM-LTCC技術,大大縮小了衛星微波通信系統收發組件的尺寸,體積僅為傳統SMT組件的1/10~1/20。

日本幾家通訊公司和日本國家信息與通信技術研究所聯合研發出世界首個300GHz太赫茲無線通信緊湊型收發器。磷化銦(InP)基高電子遷移率晶體管(HEMT)的使用與單片集成技術,在這套微系統中發揮了至關重要的作用。

3.4 醫療應用

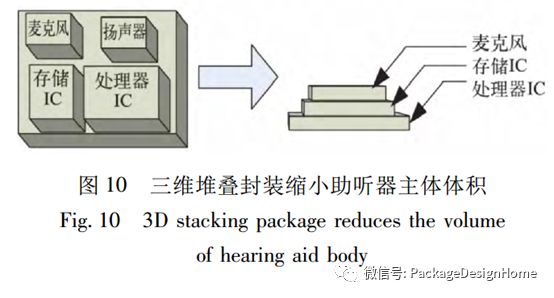

針對數字助聽器等醫療器件中的幾個關鍵部件,已有企業采用微系統技術中裸芯片三維堆疊封裝工藝,使醫療器件主體部分體積大大縮小,見圖10[17]。

3.5 電子戰應用

美國戰略與國際研究中心發布《國防2045:為國防政策制定者評估未來的安全環境及影響》報告,提出先進計算技術/人工智能、3D打印、合成生物學與性能增強、機器人、納米技術與材料科學五大顛覆性技術[18]。

為了應對復雜多變的電磁環境干擾,美國海軍已啟動“下一代干擾機(NGJ)研發計劃”,將采用GaN組件有源電掃陣列天線,大幅提高發射功率和抗干擾效果,可與EA-18G電子戰飛機的機載電子設備實現無縫集成,提高美海軍的全頻譜抗干擾能力。

多功能芯片和多功能基板等微系統集成,已應用于實際的電子戰接收機架構中。

3.6 其他應用

在汽車領域,已使用微系統中的MEMS壓力傳感器對燃油壓力、輪胎壓力、氣囊壓力以及管道壓力進行測量;在生物醫學領域,微系統技術已用于診斷系統及檢測系統;在工業領域,微系統作用于提升精度、功耗和可靠度這三個指標;在消費電子領域,微系統更是無處不在,小型無人機、運動手表、穿戴設備等皆是微系統,能實現系統的運動/墜落檢測、導航數據補償、游戲/人機界面交互等功能。

4 微系統技術發展面臨的挑戰

(1)集成技術因工藝和外圍限制受影響。微系統集成的工藝還不完善,工藝步驟多且復雜,且工藝精度要求較高,集成器件的一致性難以得到保證。三維集成技術雖然完成了芯片的空間堆疊,但分配給每個電路模塊的引腳數實際上有所減少,因而也增大外圍控制難度。

(2)散熱困難和可靠性降低。微系統通常體積小、輸出功率高,多種器件集成于有限的芯片面積和空間后,往往不能實現很好的散熱,或因工作溫度過高影響器件性能和系統工作;在可靠性方面,往往不同的材料,可靠性難以找到平衡,技術攻關可能涉及的矛盾點較多,對材料的失效機理需要更到位的物理分析和測試,一個較復雜微系統的可靠性設計難以在短時間內完成。

(3)檢測和測試資源的支持不能及時到位。在器件級、系統級的設計、仿真、加工和檢測、驗證方面,需要更智能化、更高速、運行效率更高的軟件系統;需要同時云集各類不同器件的通信協議和硬件協調才能得以實現,未來微系統的創新型架構對軟件升級也不斷提出新挑戰。微系統新架構和新SOC的制造也會隨時對測試設備、工藝指導性文件和操作人員的專業化不斷提出新要求。

5 結束語

從全球各領域建設的現實需求來看,微系統技術正向多功能一體化、三維堆疊、混合異構集成、智能傳感等方向發展;微系統產品也正從芯片級、部件級向復雜程度更高的系統級應用發展。MCM、MEMS、SOC及SIP等微系統技術的發展正聚集于前沿科技創新的重要領域,尤其在軍事領域,未來也將有更多的武器系統基于微系統技術實現微小型化、高度集成化、智能化、輕量化,這些承載了眾多高精尖技術的微系統武器將會對未來戰場的作戰模式產生顛覆性的變革!大力推進微系統技術在武器系統上的應用,對提升我國武器裝備系統的研制能力和發展水平都具有重要的戰略意義。期望在國家科研政策的大力支持下,我國的微系統技術研究在不久的將來迎頭趕上國際先進水平。

審核編輯 :李倩

-

集成電路

+關注

關注

5420文章

11971瀏覽量

367379 -

智能化

+關注

關注

15文章

5108瀏覽量

56982 -

微系統

+關注

關注

1文章

32瀏覽量

10329

原文標題:微系統技術現狀及發展綜述

文章出處:【微信號:today_semicon,微信公眾號:今日半導體】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

物聯網未來發展趨勢如何?

工業電機行業現狀及未來發展趨勢分析

電力電子技術的應用與發展趨勢

智能駕駛傳感器發展現狀及發展趨勢

大功率高壓電源及開關電源的發展趨勢

未來物流發展趨勢與TMS的關系

激光雷達技術的發展趨勢

智能駕駛技術發展趨勢

淺談自動駕駛技術的現狀及發展趨勢

變阻器的未來發展趨勢和前景如何?是否有替代品出現?

國產8位單片機在國內的應用情況及發展趨勢!

未來隧道定位導航技術有哪些發展趨勢

微系統技術的現狀和發展趨勢

微系統技術的現狀和發展趨勢

評論