高傳染性病毒對(duì)生命安全和社會(huì)運(yùn)行有重大的威脅,快速靈敏的病毒檢測(cè)是防止病毒爆發(fā)的首要手段。基于表面等離子體共振(SPR)和局域表面等離子體共振(LSPR)技術(shù)的生物傳感器具有快速、高靈敏等特點(diǎn),在臨床病毒檢測(cè)上有巨大的應(yīng)用潛力。

據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,來(lái)自南京理工大學(xué)電子工程與光電技術(shù)學(xué)院的研究人員從抗體、抗原、核酸和病毒顆粒這四類(lèi)傳感器捕獲物入手,基于四種病毒檢測(cè)方法,綜述了SPR和LSPR傳感器的最新研究成果,并以綜述論文形式發(fā)表于《中國(guó)激光》期刊。

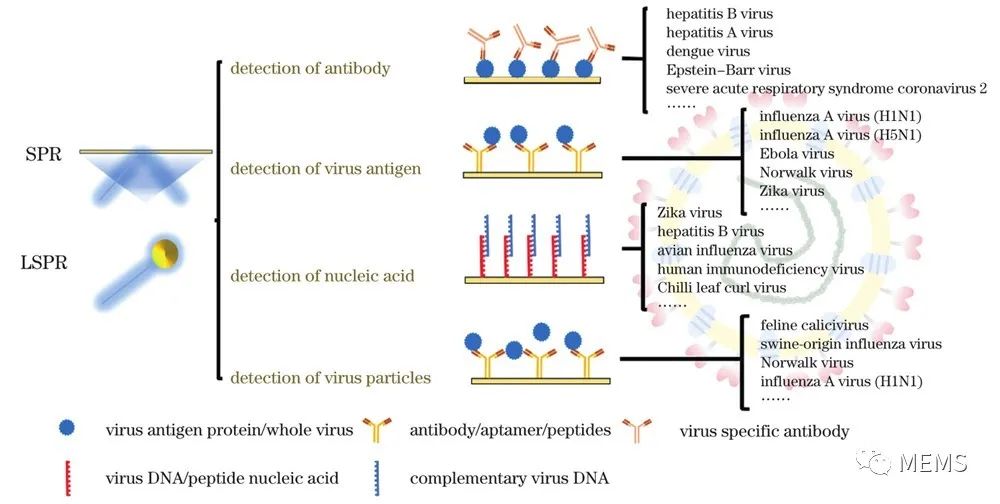

圖1 基于SPR或LSPR技術(shù)的病毒檢測(cè)方法

就目前的研究進(jìn)展來(lái)看,基于抗原-抗體特異性結(jié)合原理的SPR或LSPR傳感器的研究重心在抗原或抗體修飾物的篩選、抗原和抗體結(jié)合能力的評(píng)估以及抗體修飾物的替代等方面。在大量研究中,研究人員意圖尋找針對(duì)某種病毒檢測(cè)的最優(yōu)識(shí)別元件,以提高傳感器的檢測(cè)性能、降低成本、增加可重復(fù)性等。

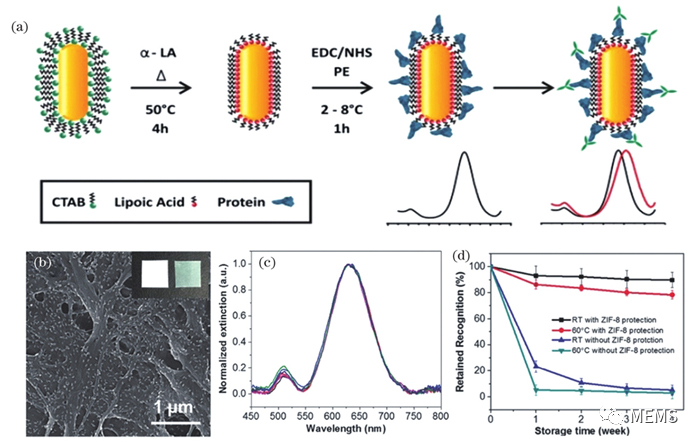

金納米棒(AuNRs)常作為等離子體納米換能器在LSPR病毒抗體檢測(cè)中得到應(yīng)用,AuNRs相對(duì)于球形AuNPs,其額外的縱向等離子體帶對(duì)周?chē)h(huán)境的介電特性變化高度敏感,且靈敏度隨著納米棒縱橫比的增加而增加。

圖2 利用AuNRs檢測(cè)病毒

此外,有研究人員通過(guò)將AuNPs異質(zhì)組裝在載玻片表面上,制造了傳感芯片,AuNPs單層和單一AuNP構(gòu)成免疫夾心結(jié)構(gòu),芯片和AuNP之間的近場(chǎng)電子耦合可放大SPR響應(yīng)信號(hào),該夾心結(jié)構(gòu)對(duì)乙肝病毒表面抗原(HBsAg)的檢測(cè)限比單一異質(zhì)組裝AuNPs芯片高100倍,在臨床人血清樣品中展示了10pg/mL~10ng/mL的檢測(cè)范圍,該傳感器工作示意圖如圖3所示。

圖3 LSPR生物傳感器芯片工作示意圖

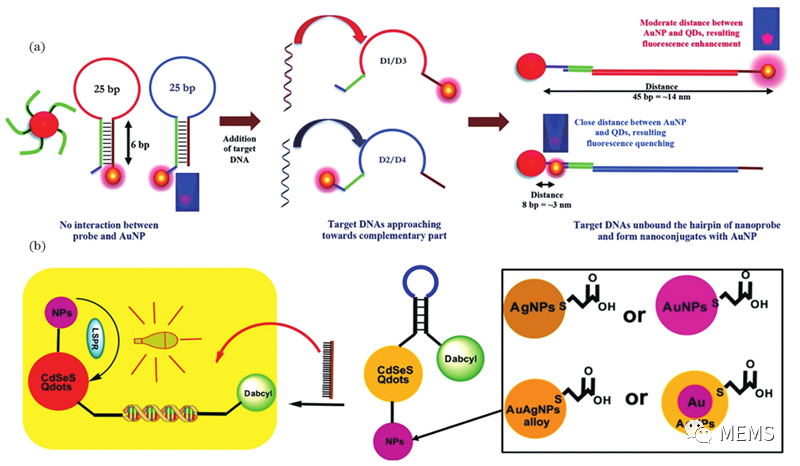

傳統(tǒng)SPR或LSPR傳感器對(duì)臨床病毒核酸樣本的檢測(cè)效果并不理想,需要結(jié)合DNA擴(kuò)增、熒光物質(zhì)等增益手段才能實(shí)現(xiàn)低濃度核酸樣本的檢測(cè)。對(duì)于優(yōu)化策略,SPR傳感器主要聚焦于膜層材料增敏和金屬粒子耦合增敏;LSPR傳感器的優(yōu)化策略的重心則是AuNPs、AuNRs等納米粒子或納米結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和優(yōu)化,常結(jié)合量子點(diǎn)(QDs)等熒光物質(zhì)形成探針,通過(guò)光吸收峰偏移或熒光光強(qiáng)變化檢測(cè)病毒。此外,聚合物刷和可替換磁珠能夠有效解決傳感器生物介質(zhì)污染和重復(fù)性差等問(wèn)題。

圖4 LSPR結(jié)合QDs增強(qiáng)靈敏度

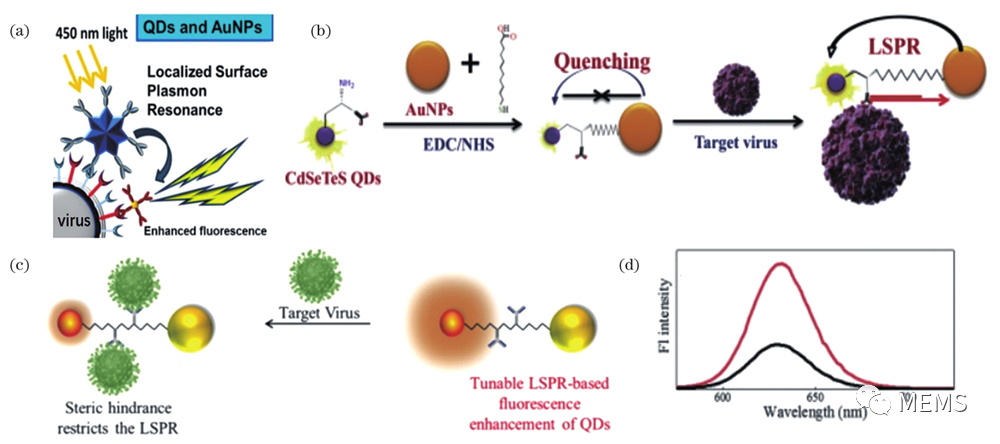

病毒蛋白抗原和病毒核酸的檢測(cè)都需要從病毒中分離目標(biāo)物或者在血清中對(duì)目標(biāo)物進(jìn)行純化處理,而病毒顆粒的直接檢測(cè)可以縮短樣品的前處理時(shí)間。利用LSPR對(duì)熒光半導(dǎo)體QDs的熒光增強(qiáng)或淬滅效應(yīng)來(lái)提高病毒傳感器的靈敏度已有較多應(yīng)用。

近年來(lái),日本研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)結(jié)合AuNPs與QDs來(lái)檢測(cè)病毒顆粒,通過(guò)在AuNPs和CdSeTeS合金核量子點(diǎn)粒子表面分別修飾抗神經(jīng)氨酸酶(NA)抗體和抗血凝素(HA)抗體,實(shí)現(xiàn)了兩種粒子在病毒表面的偶聯(lián),病毒表面AuNPs誘導(dǎo)的LSPR效應(yīng)增強(qiáng)了相鄰QDs的熒光強(qiáng)度,熒光強(qiáng)度與目標(biāo)病毒濃度變化成正比,從而實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量濃度低至0.03pg/mL的H1N1病毒的檢測(cè),并在H3N2和諾如病毒檢測(cè)中也取得了較好效果。

圖5 金納米顆粒-熒光量子點(diǎn)傳感探針

總體來(lái)說(shuō),SPR和LSPR傳感器在目標(biāo)選擇靈活性、檢測(cè)時(shí)間及檢測(cè)限方面較ELISA和PCR存在一定優(yōu)勢(shì)。但是SPR和LSPR技術(shù)的臨床化和產(chǎn)業(yè)化仍面臨一些挑戰(zhàn)。首先需要考慮傳感器整體的小型化和便攜化;其次,要解決傳感器芯片的保存問(wèn)題;最后,需要降低傳感器芯片的成本。可以預(yù)見(jiàn),由于SPR和LSPR病毒傳感器修飾物的多樣性,未來(lái)或許可以通過(guò)傳感器識(shí)別元件的集成化同時(shí)針對(duì)多種目標(biāo)分析物進(jìn)行特定病毒檢測(cè),在短時(shí)間內(nèi)多維度評(píng)估病毒的感染情況,避免假陰性和假陽(yáng)性案例的出現(xiàn)。

論文信息:

DOI:10.3788/CJL202249.1507401

審核編輯 :李倩

-

傳感器

+關(guān)注

關(guān)注

2564文章

52722瀏覽量

764684 -

生物傳感器

+關(guān)注

關(guān)注

12文章

384瀏覽量

37801 -

SPR

+關(guān)注

關(guān)注

0文章

20瀏覽量

11605

原文標(biāo)題:表面等離子體共振和局域表面等離子體共振技術(shù)在病毒檢測(cè)領(lǐng)域的研究進(jìn)展

文章出處:【微信號(hào):Micro-Fluidics,微信公眾號(hào):微流控】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄

NVIDIA在ICRA 2025展示多項(xiàng)最新研究成果

矩陣變換器-永磁同步電機(jī)無(wú)傳感器控制系統(tǒng)的研究

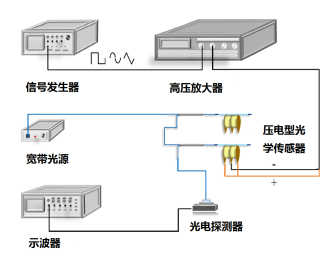

安泰高壓放大器在傳感器基本傳感特性研究中的應(yīng)用

佛山智能裝備院與華數(shù)機(jī)器人在具身智能工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的研究成果

GaN重大突破!湖北這個(gè)實(shí)驗(yàn)室公布三大研究成果

超聲波流量傳感器將如何掀起流體計(jì)量行業(yè)的新浪潮?

新型鍺基紅外傳感器問(wèn)世,靈敏度提升 35%

傳感器技術(shù)的未來(lái)發(fā)展:新興趨勢(shì)與創(chuàng)新成果

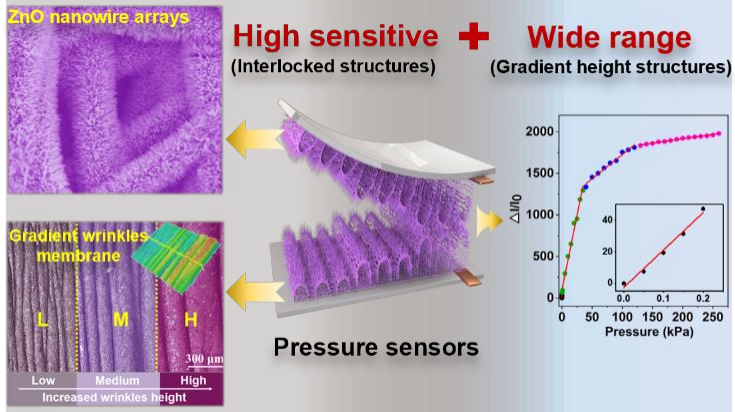

陜西科技大學(xué):研究電紡聚氨酯基壓阻傳感器—構(gòu)筑互鎖和梯度褶皺,實(shí)現(xiàn)靈敏和寬閾監(jiān)測(cè)

這批中國(guó)企業(yè),在做人形機(jī)器人觸覺(jué)傳感器

奧松電子 《MEMS半導(dǎo)體絕對(duì)濕度傳感器》通過(guò)科技成果評(píng)價(jià)

SynSense時(shí)識(shí)科技與海南大學(xué)聯(lián)合研究成果發(fā)布

高壓放大器在傳感器基本傳感特性研究中的應(yīng)用

中移芯昇發(fā)布智能可信城市蜂窩物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施研究成果

SPR和LSPR傳感器的最新研究成果

SPR和LSPR傳感器的最新研究成果

評(píng)論