摘 要

5G-A通感融合網絡架構是當前業界的研究熱點,未來多樣化的新業務需求和技術挑戰將對網絡提出更高的要求,推動5G-A通感融合網絡架構持續演進。首先介紹了目前5G-A階段業內主流的3種通感融合網絡架構。然后從3個角度剖析了通感融合網絡架構演進的驅動力,提出通感智算一體化、用戶面感知能力增強、Wi-Fi協同感知3個潛在演進方向和方案實現邏輯,為后續通感融合網絡的發展提供技術參考。最后對研究內容做了總結和展望。

引 言

通感融合是指在通信模塊中賦能感知功能,利用通信系統的頻譜資源、空口技術、硬件資源處理單元等接收感知信號并進行處理,基于核心網的深度分析、智能化運算及能力開放,實現多維多粒度的環境和目標感知功能并提升系統頻譜效率、硬件效率和信息處理效率。通感融合技術有著廣泛的應用前景,3GPP標準組織已經開始了通感融合方面的研究,重點關注相關場景用例、技術需求等。2022年5月,3GPP SA1成功立項研究課題《Study on Integrated Sensing and Communication》,涉及智能工業、智慧交通、智能生活、健康監測、氣象監控共五大領域的32個場景用例。例如,可以基于通信感知一體化基站或基站間協作實現對道路環境的感知,有效實現高精地圖構建,為自動駕駛汽車的安全運行提供超視距輔助。通信和感知的融合不僅可以開辟全新的業務,還可超越傳統移動通信網絡連接的應用空間,國際電信聯盟(ITU)面向2030的未來技術趨勢研究報告指出,通信感知一體化技術將成為新一代移動通信系統最有潛力的關鍵技術方向之一。

0 1 5G-A通感融合網絡架構

通感融合網絡架構在產業界、學術界目前處于技術預研階段,在5G-A相關領域取得了一定的研究共識與階段成果。

1.1 架構設計依據

通感融合網絡的架構設計需以能滿足多樣化通感融合場景和感知業務服務要求為目標,實現無線及網絡的能力升級。

感知業務請求方可以是終端、外部應用的應用服務器(Application Server,AS)、網元等,為了支持不同業務場景的通感一體化功能,網絡需支持感知功能,包含具備主要感知功能(感知控制功能和感知計算功能)的感知網元(Sensing Function,SF)。SF可為獨立網元或與其他網元合設,部署方式可為集中式或分布式,SF應能進行感知設備的選擇、感知業務的控制、獨立或與其他網元共同處理感知測量數據,并輸出感知結果給感知請求方等工作。

網絡需存儲SF的上下文信息,以使得其他網元可發現和選擇合適的感知網元,需支持SF獲取合適的感知業務策略信息。網絡需根據感知業務需求支持基站或終端等感知設備上報感知測量數據到核心網,以及基于業務側需求選擇感知節點、執行感知QoS控制、根據感知業務需求控制基站或終端執行感知。同時,網絡應滿足感知任務相關的安全隱私及管控要求,并支持感知業務的鑒權或授權以及計費。網絡還應支持多種潛在的感知方式,并且支持感知方式的選擇、修改和多種感知方式的協作,支持面向區域和面向目標的感知,并且既支持單次感知也支持連續感知。此外,在許多感知場景下,被感知設備(如UE)或被感知物體可能處于移動狀態下,網絡需要保證感知業務的連續性。

1.2 架構

基于上面通用需求的考量,目前業界主流觀點可歸納為3種潛在的5G-A通感融合網絡架構,根據感知功能與5GC中現有功能模塊的耦合程度,通感融合網絡架構可分為緊耦合和松耦合2種類型。

1.2.1 緊耦合架構

緊耦合架構下感知服務位于核心網,感知功能將與現有5GC架構深度融合,盡可能依托現有的5GC功能、接口和協議來實現感知能力的使能和對外開放,可以完成更大范圍感知數據的匯聚和處理,故適合作為廣域通用架構。考慮到感知功能可以拆分為感知控制面功能(SF-C)和感知用戶面功能(SF-U),根據這2種子功能分離或集中實現在2個或者1個網元中,通感網絡架構又可分為C-U不分離架構和C-U分離架構。

1.2.1.1 C-U不分離架構

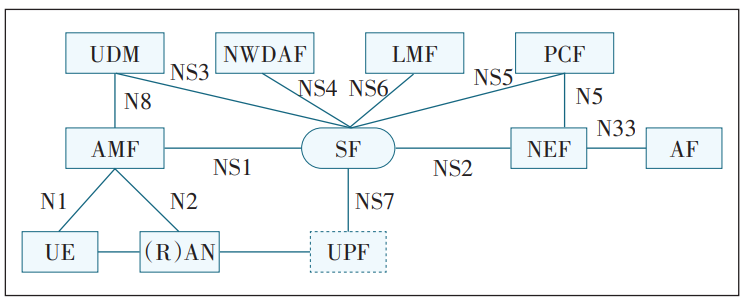

C-U不分離架構如圖1所示,SF和(R)AN/UE之間的感知控制信令通過AMF進行傳遞,(R)AN/UE獲取的感知測量數據可經由控制面或用戶面傳輸到SF,其中用戶面可經UPF轉發或直接傳輸到SF,另外還支持UE執行感知和(R)AN執行感知場景中的感知計費。

圖1 緊耦合C-U不分離架構

新增的感知網元SF可根據感知需求,獨立部署或與5GC網元(如AMF或LMF等)合設部署。SF與5GC網元之間新增一系列交互接口,其中,NS1為SF與AMF間新增接口,該接口可傳遞感知控制信令和感知測量數據;NS2為SF與NEF間新增接口,該接口可傳遞通過NEF中轉的感知網元與業務側應用功能(Ap?plication Function,AF)交互的信令消息,同時將感知結果開放給AF;NS3為SF與UDM間新增接口,通過該接口可實現鑒權或授權,獲取UE感知簽約信息、服務AMF信息或其他信息;NS4為SF與NWDAF間新增接口,通過該接口,SF可與NWDAF共同完成感知業務相關的AI處理;NS5為SF與PCF間新增接口,通過該接口,SF可將感知業務的感知要求、QoS要求或感知結果等信息傳遞到 PCF,PCF決策生成感知業務相關的PCC策略;NS6為SF與LMF間新增接口,通過該接口,SF 可獲取位置相關信息,如感知區域、感知目標的(R)AN信息、被感知UE的位置信息等;NS7為SF與用戶面功能UPF新增接口,感知測量數據可經UPF由(R)AN直接傳輸至SF,也可經UPF間接轉發至SF,若(R)AN執行感知的場景經UPF轉發,UPF需改造支持(R)AN粒度的數據傳輸。同時,N1、N2、N5、N8、N33等現有接口需支持傳遞感知業務相關信息,如鑒權信息、感知業務類型、感知業務質量要求、感知測量數據、感知結果等。

1.2.1.2 C-U分離架構

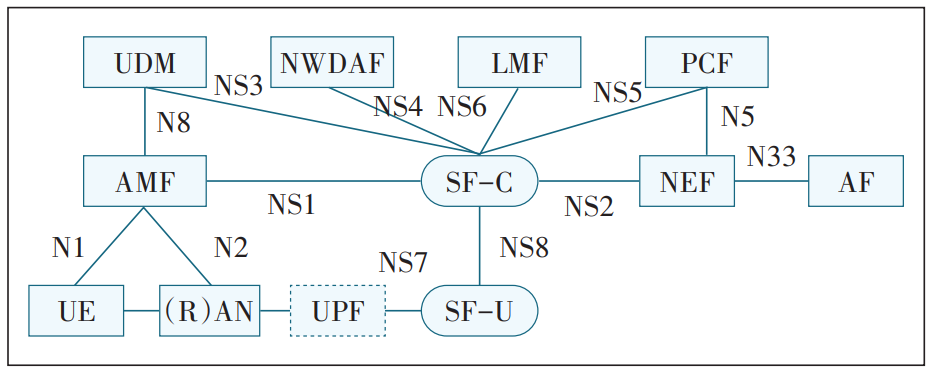

C-U分離架構如圖2所示,新增感知控制面功能(SF-C)和感知用戶面功能(SF-U)2個網元。SF-C與現有5GC控制面網元交互,負責控制面消息傳遞,將SF-U的地址提供給基站/UE。SF-U負責收集和分析終端或基站生成的感知測量數據,得出最終的感知結果,并將其開放給 UE或應用,SF-U還可支持UE或(R)AN執行感知時的感知計費。SF-C和(R)AN/UE之間的感知控制信令通過AMF進行傳遞,(R)AN/UE獲取的感知測量數據可經UPF轉發或直接傳輸到SF-U。

圖2 緊耦合C-U分離架構

本架構新增的2個網元可以根據感知需求,獨立部署或與5GC網元(如AMF或LMF)合設部署。SF-C、SF-U與5GC網元之間新增交互接口,其中,SF-C與AMF間新增NS1接口,該接口可傳遞感知控制信令和感知測量數據;SF-C與NEF間新增NS2接口,該接口可傳遞通過NEF中轉的SF與業務側AF交互的信令消息,同時將感知結果開放給AF;SF-C與UDM間新增NS3接口,通過該接口可實現鑒權或授權,獲取UE感知簽約信息、服務AMF信息或其他信息;SF-C 與NWDAF間新增NS4接口,通過該接口可完成感知業務相關的AI處理;SF-C與PCF間新增NS5接口,通過該接口,SF-C可將感知業務的感知要求、QoS要求或感知結果等信息傳遞到PCF,PCF決策生成感知業務相關的PCC策略;SF-C與LMF間新增NS6接口,通過該接口,感知網元可獲取位置相關信息,如感知區域、感知目標的(R)AN信息、被感知UE的位置信息等;SF-U與UPF新增NS7接口,感知測量數據可經此轉發至SF,此時UPF需改造支持(R)AN粒度的數據傳輸;SF-U與SF-C新增NS8接口,通過該接口可以傳遞感知處理策略、上報感知結果等。

1.2.2 松耦合架構

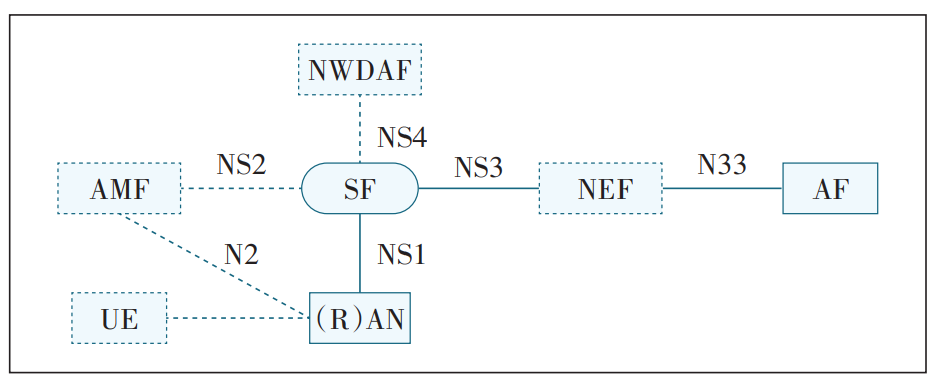

松耦合架構如圖3所示,SF直接與(R)AN節點建立連接,負責感知授權、能力交互、網元選擇、控制和數據處理等功能,與現有5GC相對獨立,對于只在特定區域內存在感知需求的場景或只存在感知需求的場景,可在無需與5GC交互或只執行較少交互的情況下提供感知業務。該架構簡單,傳輸節點少,靈活易部署,按需考慮鑒權授權移動性管理、計費等功能,可通過SF本地化部署實現感知測量數據或感知結果不出園區,適用于局域場景或專網場景。

圖3 松耦合架構

本架構新增SF與(R)AN間的NS1接口,(R)AN的感知控制面信令消息和感知測量數據均經該接口傳遞。UE參與感知時,控制面信令消息通過AMF轉發到SF,感知測量數據經NS1傳遞。SF也可能與5GC網元AMF、NEF或NWDAF間存在接口,以控制AF必須通過核心網功能向SF提供感知業務需求。SF與AMF間可能新增NS2接口,該接口接收來自UE的感知業務需求或者傳遞SF與核心網其他網元的信令消息,如與UDM的交互消息;SF與NEF間可能新增NS3接口,該接口傳遞SF通過NEF中轉的與業務側AF交互的信令消息,同時將感知結果開放給AF,實際部署時,NS2和NS3二選一即可,即AF通過NS2(NEF)間接向SF或直接向SF(無NEF)發送感知業務請求,或者AF通過N33(NEF)和NS2(AMF)向SF發送感知業務請求;SF與NWDAF間可能新增NS4接口,通過該接口與NWDAF共同執行智能化分析與預測,生成感知結果。

0 2 5G-A通感融合網絡架構潛在演進方案

5G-A是通感融合技術應用的初步階段,在通信感知一體化的技術發展過程中,未來業務需求和痛點問題會驅動5G-A通感融合網絡架構的不斷演進和完善,本章將提出多個不同角度的通感融合網絡架構潛在演進方向與方案實現邏輯。

2.1 通感智算一體化

2.1.1 演進驅動力

5G-A階段將涌現的新業務場景,如沉浸式XR、全息通信、人機交互、機機交互等,以及未來面向6G時代的新業務場景用例,如全息通信、觸覺互聯、超能交通、內生智能、數字孿生等都要求終端和網絡具備更高效泛在的連接能力、更強的環境及物體感知能力以及根據業務需求在云、網、邊之間動態調配算力資源,并且能借助AI深度強化學習等手段,更精準快速地識別、推理、預測物理數字業務環境的未來變化趨勢和潛在安全風險。

由此觀之,感知、計算和智能仍將會是未來移動通信網絡系統需提供的重要基礎能力和系統自身賦能、提質、增效的利器抓手。當前5G-A通感融合網絡為AI功能外掛、單點感知的網絡,而未來感知網絡將向著“通感智算一體化”演進,通感智算以內生的、密切協同的方式內嵌、融合于新網絡系統。

2.1.2 演進方案

網絡側和終端側各自都可研究如何實現通感智算一體化功能,網絡側可提供大樣本數據庫和豐富的算力智能資源,提升對感知信號數據的處理和模式識別能力,并且網絡側執行通感智算類任務更有利于移動運營商未來直接開展和提供通感智算類新服務。

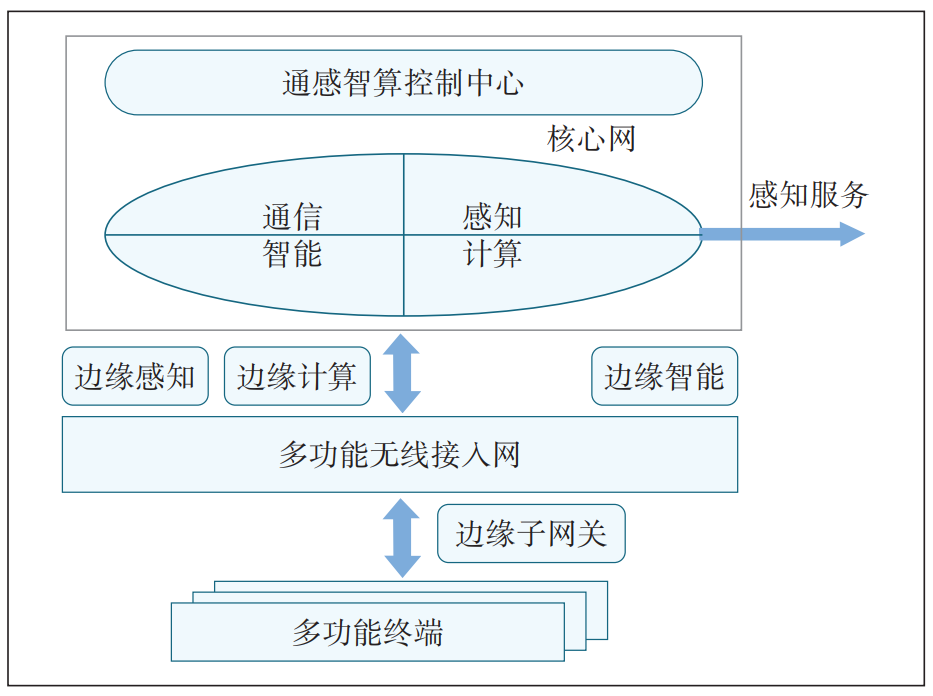

因此,網絡側通感智算的演進是未來移動蜂窩網絡的重點研究課題。由于目前5G-A通感融合系統的網絡架構尚處于研究探討階段,尚未標準化,且6G網絡架構仍未明確,對6G通感融合的架構研究相對更少。因此,本節僅做面向通感智算一體化的網絡架構演進方案的抽象簡化表達,如圖4所示。

圖4 通感智算一體化網絡架構抽象

此演進方案引入通感智算一體化的核心網、通感智算多功能或全功能無線接入網和具有本地通感智算能力的移動終端,網絡對外開放感知服務,且服務可按需定制化。通感智算控制中心作為網絡控制中心進行全局感知,收集各層感知控制功能和計算控制功能實時上報的其區域內的節點狀態信息,分析業務需求并借助感知信息和AI算法推理決策完成網絡資源映射,實現感知、計算節點的選擇以及通信、感知、算力資源和能力的部署管控及業務編排。此演進方案的核心為在網絡內部實現通信、感知、智能、計算各功能之間的互惠合作,從而有效保障網絡運行與業務運行需求,在提升網絡性能的同時提高業務感知的精準性和時效性。

2.2 用戶面感知能力增強

2.2.1 演進驅動力

未來6G網絡將被賦予隨時隨地感知外部物理世界、網絡環境、業務需求、網絡實體狀態等的能力。顯然,未來移動通信系統將會增加更多的感知服務,引入更豐富多樣的感知手段,而且,隨著網絡覆蓋范圍和應用場景的擴展,以后5G-A、6G等將接入更海量的終端UE,由此將造成感知控制信令數據量的顯著增加。如第1.2節所述,現有5G-A通感融合系統中,UE與SF/SF-C之間的感知控制信令均走網絡控制面,調用AMF的信令傳遞服務,通過AMF轉發到SF,大量信令同時通過網絡控制面傳輸將可能造成通道擁塞。而通感融合網絡設計理念希望通信與感知系統共同工作時,一方在滿足自身性能需求的同時也能輔助提升另一方的性能。故,現有網絡架構中的信令承載路徑和方式將不能完全滿足未來感知信令數據傳輸和共享的要求。另一方面,目前業內歸納了為實現端到端通感服務所需要引入的六項功能,包括感知業務的鑒權授權、感知能力交互、感知方式/感知設備選擇、感知控制、感知數據采集及處理和感知能力開放。這些能力均主要基于控制面網元實現,而用戶面僅繼承現有的網絡基礎能力和接口,完成感知數據的轉發和處理,用戶面感知能力仍有較大的擴展空間。

由此觀之,對5G-A系統中感知控制信令傳輸的協議棧進行創新優化并構建更強大的新型用戶面是一種優選的潛在演進方案。

2.2.2 演進方案

此演進方案包含2個部分。

2.2.2.1 引入感知控制信令傳輸新選項

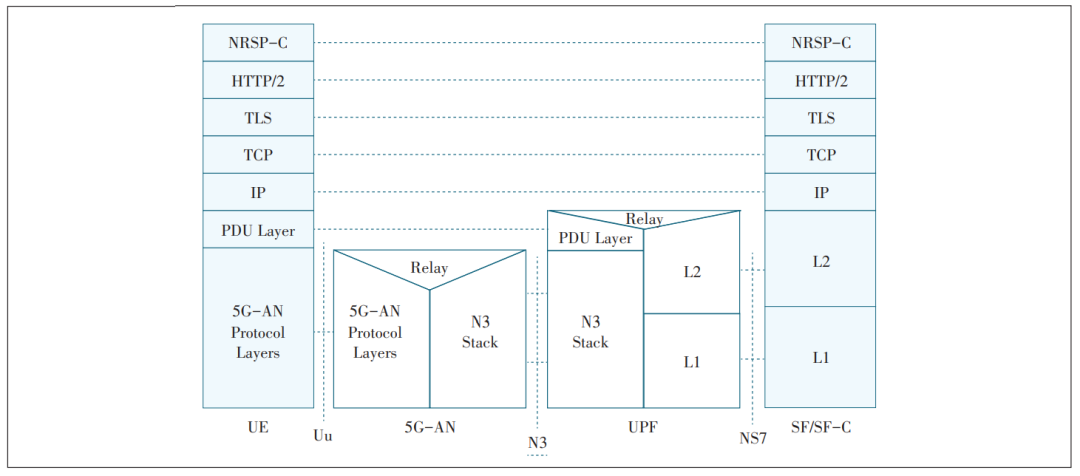

將UE與SF/SF-C交互的保障級別相對不高的感知控制信令主動卸載到用戶面傳輸,并通過實時感知控制面網絡狀態,借助AI算法計算動態調整卸載的比例,防止控制面擁塞。面向UE和SF/SF-C之間的感知控制信令用戶面傳輸的協議棧設計如圖5所示。

圖5 感知控制信令用戶面協議棧

感知控制信令封裝成NR感知協議-控制面(NR Sensing Protocol for the Control plane,NRSP-C)信元,作為獨立協議進行設計。UE作為感知設備探測獲取感知測量數據,如果感知需求方是UE并可在本地計算處理和使用,則無需上報給網絡側,否則需要將感知測量數據上報給SF。UE可以根據SF的IP地址建立兩者之間的連接,并且通過PDU會話承載UE和SF/SF-C 之間的NRSP-C。部分感知控制信令通過網絡用戶面來傳遞,可突破控制面資源限制,提高通感服務的質量。

2.2.2.2 構建感知型用戶面

用戶面在繼承傳統UPF對UE業務數據的路由和轉發、動作和策略執行等功能之上,重點向業務感知能力增強演進,對5G/5G-A接入終端發送的數據可延續DPI、AI等技術提取感知業務數據,對于未來6G終端和新業務應用,可按需按場景研究新的感知技術,增強用戶面感知能力,提升感知服務效力。

2.3 Wi-Fi協同感知

2.3.1 演進驅動力

長期以來,蜂窩網絡和Wi-Fi是移動設備的兩大主流技術。商用Wi-Fi設備能反饋Wi-Fi物理層的CSI信息,無需改動芯片,只需開放測量數據上報,即可實現基于Wi-Fi CSI的微動感知應用。IEEE 802.11在2020年9月設立了IEEE 802.11bf工作組,聚焦無線局域網感知。該標準化項目旨在提高WLAN傳感的可靠性和效率,并建立無線設備的互操作性,以推進一系列全新、高價值的應用落地和推動各種終端應用的發展。5G-A和Wi-Fi網絡的主要應用領域和場景各有側重。Wi-Fi主要的應用領域是局域網,多部署于室內場所,終端的連接范圍有限,可應用于房間、汽車內部、企業等,感知人、物體、動物的諸多屬性;5G是廣域網技術,目前主要以室外覆蓋為主,兼顧部分室內淺層覆蓋,同時支持終端大規模的移動以及全球漫游和設備安全保障。2種無線網絡均具有感知物理世界的能力,現在完全無縫部署5G-A感知網絡不太現實,況且目前部分區域也沒有明確的場景需求。5G-A/6G和Wi-Fi網絡融合后,將在感知服務覆蓋能力上形成互補,擴大感知范圍,減少甚至消除感知盲區,多制式協同感知,實現對物理環境的無縫精細感知。例如,基于5G-A/6G+Wi-Fi融合感知下的老年人健康監測場景,可保證用戶跨域移動的呼吸、心率等生命體征監測和跌倒報警等服務的連續性和穩定性。3GPP 5G協議框架已經將異構網絡的接入作為設計要點,為通感一體化技術融合Wi-Fi感知的方案研究提供了堅實的基礎。

由此觀之,5G-A網絡融合WiFi接入并支持多制式協同感知具有必要性和可行性。在未來通感融合網絡商用化過程中,為加速通感在運營商網絡中的應用,初期可考慮重點發展基站自發自收的簡單感知方式,面向未來,可研究終端、基站、非3GPP(如Wi-Fi)感知實體共同參與的協同感知方式。

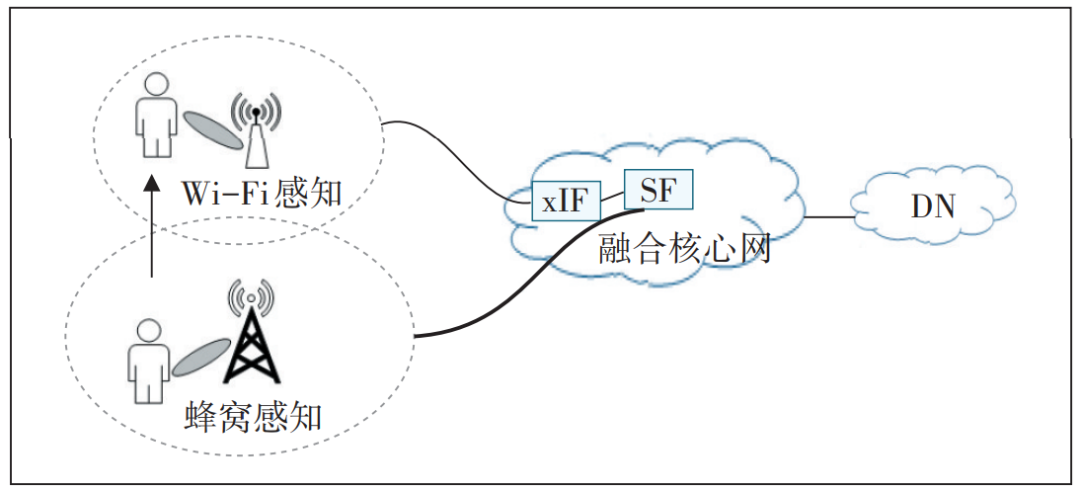

2.3.2 演進方案

此演進方案旨在實現蜂窩移動網和WLAN的適配接入以及協同感知,并由融合核心網對兩者進行統一管理,如圖6所示。

圖6 蜂窩+Wi-Fi融合網絡協同感知

融合核心網在SF和其他必要網元功能的基礎上增加x互通(x Interworking Function,xIF)網元模塊。xIF將Wi-Fi接入點下的Wi-Fi終端接入蜂窩網絡核心網,實現蜂窩和Wi-Fi的融合接入,由蜂窩網絡感知節點與Wi-Fi感知節點互為補充和共享的方式完成感知任務。隨著xIF的不斷迭代研發,未來還可納管Wi-Fi之外的更多不同制式的節點。融合網絡可感知所有節點的部署位置、密度、感知區域范圍和感知粒度、相對位置關系等,并分析出網絡的感知能力及性能邊界,根據網絡需要來優化多制式節點部署方式以及適時增設各類節點。通過對部署節點的調度與分組協作,可提高網絡通信與感知的整體性能,擴大服務范圍。同時,多個協作節點共享感知觀測結果并達成最終判決共識,提升測量信息的準確性及全面性。另一方面,核心網演進為可靈活適配多制式接入的融合核心網后,各種終端將可不再僅依靠本制式系統的接入點認證,而是由融合核心網統一完成加密鑒權,提高整個網絡系統的安全性與感知測量數據的可信任度。

0 3 展 望

通信感知一體化技術已被廣泛認為是6G新系統中極具潛力的關鍵技術之一,也是可以在5G-A階段進行提前部署的重要技術。通感融合網絡架構設計與演進是一個循序漸進的過程,需要研究的內容很豐富。本文歸納了當前業內關于5G-A通感融合網絡的主流架構設計,并分析了通感融合網絡架構演進的驅動力與潛在的演進方案,后續也將進一步深入研究基于5G-A到6G以及到未來更新蜂窩系統的通感融合網絡相關的諸多技術和應用方面的細節。未來,期待和業界同仁共同努力,推進通感融合網絡的標準化、通感融合設備的研發試驗以及通感融合應用的產業化進程。

作者簡介

李沸樂,畢業于北京郵電大學,工程師,碩士,研究方向為5G/6G/Wi-Fi6網絡架構和關鍵技術、專網新技術等;

楊文聰,畢業于北京交通大學,高級工程師,碩士,從事移動通信新技術研究工作。

審核編輯:湯梓紅

-

通信

+關注

關注

18文章

6136瀏覽量

137081 -

網絡

+關注

關注

14文章

7686瀏覽量

90022 -

wi-fi

+關注

關注

14文章

2192瀏覽量

126073 -

5G

+關注

關注

1359文章

48648瀏覽量

568737 -

5G-A

+關注

關注

0文章

244瀏覽量

278

原文標題:5G-A通感融合網絡架構及演進研究

文章出處:【微信號:CloudBrain-TT,微信公眾號:云腦智庫】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

5G-A通感融合網絡架構及演進研究

5G-A通感融合網絡架構及演進研究

評論